Contextes

En écoutant l’autre soir le texte de Maeterlinck, j’ai été frappé plus que de coutume par sa précision, sa netteté qui va d’une certaine manière contre le discours habituel d’une pièce empreinte de mystère, sans véritable action dans un château étouffant entouré de forêts profondes d’où le ciel est invisible, avec une héroïne qui surgit de nulle part, sans doute en fuite, mais on ne le saura jamais, et qui est en quelque sorte, ramassée par Golaud qui passait par là en chassant.

De son côté Pelléas, le demi-frère de Golaud est sans cesse sur le départ, pour aller visiter une dernière fois son ami Marcellus qui se meurt, tout comme son propre père qui lui aussi se meurt au fond d’une pièce du château.

Alors certes, il y a une sorte de mystère qui enveloppe les personnages, de poids singulier d’une vie sans goût ni entrain à laquelle seule la rencontre entre Pelléas et Mélisande va donner un peu de couleur.

Alors certes, les relations familiales sont complexes et difficilement lisibles : Arkel est le grand-père de Pelléas et Golaud, eux-mêmes fils de Geneviève (qui n’est pas fille d'Arkel) , mais pas d’un même père. Le père de Pelléas (et mari de Geneviève) est malade et enfermé dans une chambre – on ne le verra jamais. Golaud est plus âgé que Pelléas, marié une première fois, et de cette union est né Yniold. Par ailleurs, si Arkel est le grand-père de Golaud et Pelléas, sans être le père de Geneviève, cela signifie que les pères de Golaud et Pelléas étaient frères et qu’ils ont chacun épousé tour à tour Geneviève (Souvenir d’Hamlet…?).

Mélisande est une jeune femme qui ne vient de nulle part, sans doute en fuite, et sans doute persécutée, ce qui signifie qu’elle sait aussi prendre des décisions de rupture, d’elle on ne sait rien, pas plus qu’on ne sait d’où vient l’enfant à la fin de l’œuvre, fils de Golaud probablement si on admet que Mélisande est enceinte à l’acte III sc. 3 : Golaud à Pelléas : « Elle est très délicate, il faut qu’on la ménage, d’autant plus qu’elle sera peut-être bientôt mère » Et donc le temps s’étire d’un acte à l’autre, autre mystère que ce déroulement du temps que Debussy voulait continu, sans entracte, comme une sorte de « passion ».

Alors certes, il y a dans le texte beaucoup de non-dit, de mystère et de complexité, dans les relations entre les personnages, dans leur surgissement (l’apparition de l’enfant à la fin) et par ailleurs les sentiments ont du mal à s’exprimer directement, au début du moins.

Le mot qui court toute l’œuvre, et les gloses sur l’œuvre, c’est « symbolisme », illustrant le mouvement poétique qui a été initié par Baudelaire et va se développer jusqu’à la fin du XIXe, un mot aisé qui permet à la fois tous les rêves et toutes les mises en scène, qui permet aussi d’identifier les lieux, la forêt profonde et indistincte, le château-forteresse à la fois protégé et froid, la fontaine, lieu de bonheur et de la transparence (de l’eau), opposé à la grotte clairement vue comme une sorte d’antichambre de l’Enfer. C’est pourtant la forêt qui selon les premiers vers de l’Enfer de Dante, anticipe l’Enfer :

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura

ché la diritta via era smarrita.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura

esta selva selvaggia e aspra e forte

che nel pensier rinova la paura !

(Au milieu du chemin de notre vie,

je me retrouvai dans une forêt obscure,

car la voie droite était perdue.

Ah dire ce qu’elle était est chose dure

cette forêt féroce et âpre et forte,

qui ranime la peur dans la pensée!) (Trad. Jacqueline Risset)

Il y a quelque chose comme un Enfer sur terre et une peur structurelle qui court toute l’œuvre, peur de parler, peur de la vérité, peur de partir, peur d’une obscurité qui inonde tout cet opéra nocturne, qui diffuse l’angoisse, par la situation, les dialogues et aussi les silences. Cette œuvre souvent considérée avec une certaine distance reste un mystère pour beaucoup d’autant que les autres œuvres lyriques de Debussy sont restées des ébauches et qu’elle est à la fois unique et singulière.

Certaines paroles du texte sont restées dans les mémoires, essentiellement celles de Mélisande comme son initial « ne me touchez pas » ou « Je ne suis pas heureuse », ou celles d’Arkel, notamment « C’était un pauvre petit être mystérieux, comme tout le monde… », qui alimentent une sorte de « légende dorée » qui fait de cette œuvre un terrain privilégié des rêves de metteurs en scène, ceux qui privilégient l’abstraction (Bob Wilson), ceux qui plongent dans un concret étouffant voire écrasant (Katie Mitchell), ceux qui renvoient à l’univers des contes et légendes en des images sublimes comme celle de Jorge Lavelli, qui me révéla l’œuvre, à l’Opéra de Paris, en 1977 (Lorin Maazel, Frederica von Stade, Richard Stilwell, Gabriel Bacquier) : ce fut en effet une révélation scénique, et c’était ma première fois musicale, dans la direction de Maazel, à qui on a reproché tant de choses, phénoménale de précision, de sens de la couleur, de lyrisme aussi. Souvenirs…

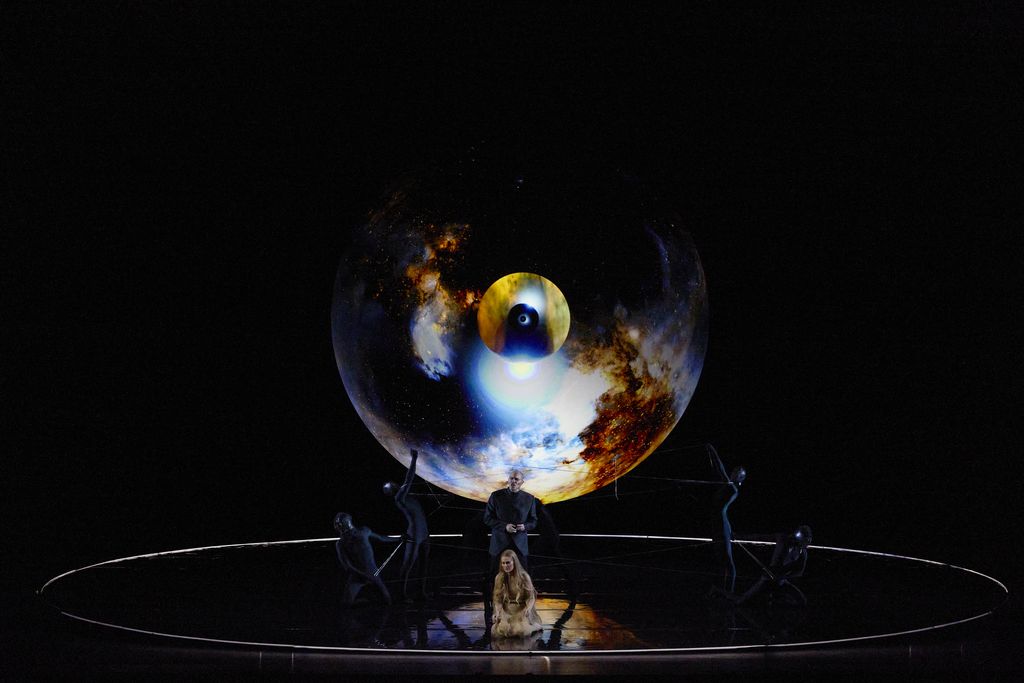

La production genevoise

Nous sommes ici dans la première catégorie, les visions abstraites, « cosmiques » nous dit le texte du programme, et essentiellement chorégraphiques, dans la mesure où, comme dans le Rheingold de Guy Cassiers (Scala et Berlin), Sidi Larbi Cherkaoui (et ici Damien Jalet) fait de l’expression chorégraphique la révélation de tous les non-dits, illustrant les silences des âmes et les volutes de la musique chargée, on l’a vu d’exprimer l’inexprimable.

Dans une œuvre où le dit est doublé de non-dits qui en disent beaucoup plus (« je ne suis pas d’ici », « Oh ! vous avez déjà les cheveux gris… », ou « Non ; je ne mens jamais ; je ne mens qu’à ton frère… ») on peut comprendre la présence de la chorégraphie, chargée d’exprimer l’au-delà des mots, les âmes des protagonistes, leur agitation intérieure. C’est un procédé déjà utilisé, où huit danseurs au corps sculptural sont chargés de décliner, de mettre à vue la complexité de l’œuvre et les replis des psychologies.

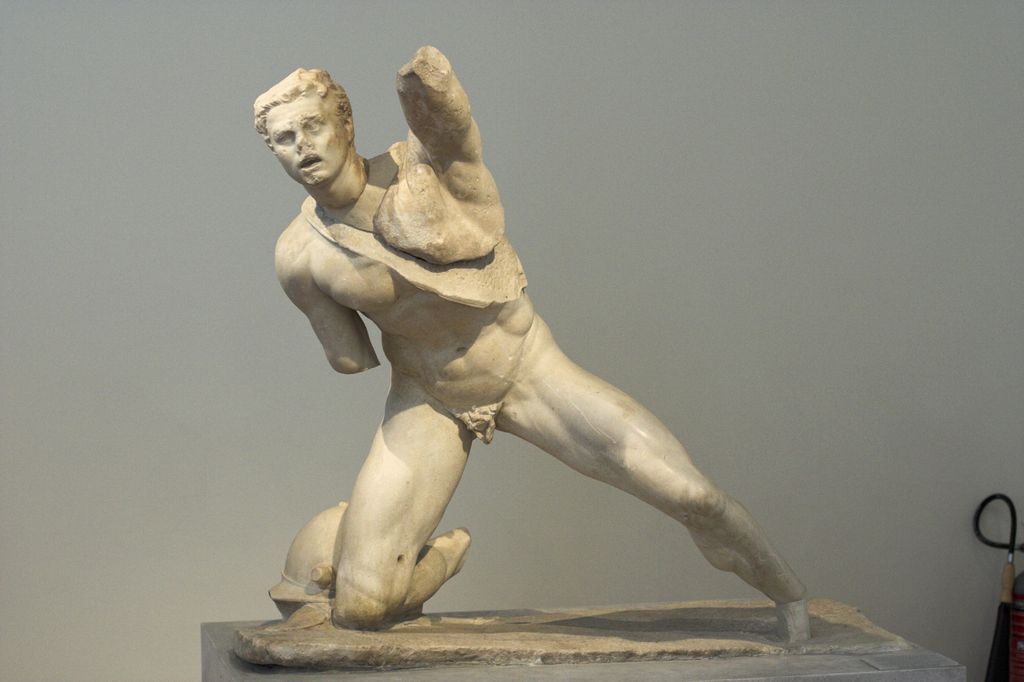

Leur corps quasi nu est quelquefois revêtu d’une sorte d’armure qui les fait ressembler à des êtres issus d’un univers de bande dessinée ou à un vague conte oriental, voire à des danseurs de butō japonais, c’est-à-dire à un univers clairement contemporain (le butō remonte aux années 1960). Pourtant, j’ai sans cesse été à plusieurs niveaux, renvoyé dans un passé plus lointain, y compris très reculé… Par la variété des mouvements et des torsions, par ces corps qui se composaient en ensemble et puis de séparaient en mouvements singuliers, illustrant au proscenium les musiques des intermèdes, j’ai vu des frontons de temples grecs se composer et se décomposer, j’ai vu surtout par la singularité des corps isolés, par leurs torsions, par leurs muscles apparents, cette mode héllénistique du « gaulois mourant » dans la statuaire grecque un peu décadente qui inonde bien des musées aujourd’hui, des gaulois qui mouraient dans les positions les plus tordues, les plus démonstratives, les plus expressionnistes pour commémorer aux yeux du monde la victoire du roi de Pergame Attale 1er sur les Celtes (Galates/Gaulois). Image d’un passé un peu décadent et non d’un hiératisme à la japonaise…

Et dès lors (mais sans doute est-ce de ma part un fantasme), cette idée de décadence et de passé m’a poursuivi.

Les décors de Marina Abaramović, plasticienne mondialement connue, cristaux de roche bruts, vagues colonnes célestes, œil qui regarde et dans lequel se reflètent les ombres (Golaud, ou Pelléas, ou Mélisande, ou les deux) qui passent et qui montrent qu’en Allemonde tout le monde épie tout le monde. Nous sommes dans un cosmos, un univers assez chic d’ailleurs renforcé par les costumes très fashion-week d’ Iris van Herpen. D’ailleurs Allemonde est lui-même un nom si étrange qui serait presque un jeu sur « allemand », ou sur « alle » « tout » en allemand, et monde, qui englobe l’univers, ou peut-être « alle » comme le ἄλλος grec qui signifie « autre » et alors Allemonde serait presque un « autre » monde. Je ne m’égare pas, mais navigue dans les forêts de symboles que ce texte nous offre à foison. Puis surviennent comme des explosions des big-bang, ou des ciels étoilés, c’est-à-dire justement ce monde cosmique que soulignent les créateurs.

Mais esthétiquement, cela m’a renvoyé à un autre passé : je croyais voir des réminiscences du décor de Wieland Wagner pour Tristan et Isolde à Bayreuth dans sa mise en scène mythique de 1962, autres amants celtiques… et je me disais que d’une certaine manière, on n’inventait rien qui ne fût d’une manière ou d’une autre déjà dit…

Lier Wagner et Debussy est une obligation, dans la mesure où Debussy dans sa musique joue de souvenirs wagnériens, sans doute pour mieux les faire oublier, mais pas tant, car musicalement Parsifal est bien présent, et bien présent aussi dans le mental de l’équipe Cherkaoui-Jalet-Abramović, tant le meurtre de Pelléas ferait penser à un final de deuxième acte de Parsifal qui aurait réussi : Golaud-Klingsor porteur de l’épée-lance en hauteur qui la brandit et qui touche un Pelléas-Parsifal victime, sous les yeux de Mélisande-Kundry épouvantée.

Et de nouveau mon âme sans doute malade me fait identifier ce moment comme wagnérien, Golaud comme le « Mal » qui sacrifie l’innocence, ou « les enfants », un Parsifal à l’envers : il y a dans cette scène mimée et chorégraphiée quelque chose qui inévitablement renvoie à cet univers, volens nolens.

La seule idée qui m’a séduit, c’est celle de ces danseurs qui tiennent des fils où ils enserrent les protagonistes, les tiennent prisonniers, mon tropisme wagnérien m’a renvoyé aux Nornes et au fil du Destin, mais ici, il y a esthétiquement une image qui fait sens, et qui trouve son plein épanouissement dans la scène de la tour (et de la chevelure…), qui est sans discussion la scène la mieux réussie et la plus accomplie de tout le spectacle, où les fils sont à la fois les fils qui lient les deux amants, les tiennent prisonniers l’un à l’autre et qui en même temps figurent la chevelure de Mélisande, la longue chevelure (Cheveux bleus, pavillons de ténèbres tendus dirait Baudelaire) : il y a là vraiment une trouvaille poétique, c’est-à-dire une « harmonie qui fait image » et la scène ne manque pas d’intensité.

On l’aura compris, je ne suis pas entré dans la logique de ce spectacle qui m’est apparu non dénué de sens ni d’une certaine beauté, mais esthétisant et un peu prétentieux, plus « cosmétique que cosmique » comme j’ai pu le dire par ailleurs.

Mais ce qui m’a plus frappé, en écoutant le texte et surtout en considérant les moments plus dramatiques, notamment à partir du troisième acte, c’est que si le personnage de Mélisande est éthéré et mystérieux, surgi de nulle part et fuyant un monde inconnu et hostile, les autres personnages, même Pelléas, ne le sont pas vraiment et que le texte n’a rien de vaporeux, il est au contraire particulièrement précis. Deux exemples qui concernent Mélisande, d’une part lorsqu’au tout début elle dit à Golaud, « Oh ! vous avez déjà les cheveux gris… » on comprend immédiatement qu’elle ne l’aimera jamais et d’autre part lorsqu’elle dit à Pelléas « Non ; je ne mens jamais ; je ne mens qu’à ton frère… » ce pourrait-être dans un autre contexte une phrase de vaudeville tant elle est terrible.

Il y a une précision du texte, quelquefois même une crudité qui nous emmène bien loin du cosmique et cet aspect m’a frappé, et par incise, fait reconsidérer l’approche de Katie Mitchell à Aix, qui ne m’avait pas enthousiasmé. Cette crudité, on la voit dans le personnage de Golaud, qui n’a rien de cosmique ni d’éthéré, et qui est le prototype du mal-aimé (la Chanson du Mal-aimé d’Apollinaire publiée en 1913, est conçue dès 1904, pas si longtemps après la première de Pelléas) mais aussi et plus prosaïquement le jaloux, dans la lignée des grands jaloux de la littérature, Othello, bien évidemment et surtout dans le cas de Golaud, le Prince de Clèves dans La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, qui a les mêmes ressorts psychologiques, et qui sur son lit de mort, accuse sa femme de l’avoir trahie avec Nemours et d’avoir causé sa propre mort. La scène, inversée par rapport à Pelléas et Mélisande (c’est le Prince qui est mourant et la Princesse qui vivra), est pourtant de la même intensité et montre les mêmes ressorts : obsession destructrice, lacération mentale et physique, autodestruction. Golaud n’a rien d’un éthéré, et la mise en scène l’exclut presque de ce monde « vaporeux » et cosmique.

D’ailleurs, au moment où Mélisande se meurt et où son corps est comme porté par des ombres fantomatiques (ces servantes qui semblent incommoder tous les présents), on entend Golaud sangloter en arrière-plan, ce qui ne cadre pas avec le style distancié de toute la mise en scène, et m’a personnellement perturbé, loin de m’émouvoir.

L’autre élément qui m’a étonné est l’absence totale du traitement de Geneviève, et surtout d’Arkel, notamment lorsqu’il demande à Mélisande un baiser.

« Je ne t’ai embrassée qu’une seule fois jusqu’ici, le jour de ta venue ; et cependant, les vieillards ont besoin de toucher quelquefois de leurs lèvres, le front d’une femme ou la joue d’un enfant, pour croire encore à la fraîcheur de la vie et éloigner un moment les menaces de la mort. As-tu peur de mes vieilles lèvres ? »

Sa cécité est indiquée par la canne blanche qui l’accompagne, mais pour le reste, le personnage n’est pas vraiment traité (au contraire de Katie Mitchell qui laissera entendre des intentions plus sombres).

En fait, les situations théâtrales tiennent en elles-mêmes, plus par Debussy et Maeterlinck que par les idées de la mise en scène et c’est aussi là que l’on se rend compte que Pelléas et Mélisande n’est pas Tristan und Isolde. Il y a dans Tristan une abstraction poétique presque naturelle dans le texte (en vers) essentiellement et même les situations. Mais pas dans Pelléas et Mélisande qui joue sur plusieurs ressorts. Nous avons souligné la crudité du texte et son aspect très direct, qui tranche avec tout ce qu’on dit de l’œuvre, de son mystère etc…

Plus on avance dans l’action, plus les personnages se dévoilent et plus on entre dans du concret, c’est-à-dire dans du théâtre. On comprend alors pourquoi l’œuvre a été crée à l’Opéra-Comique… Elle a en effet des ressorts d’opéra-comique, amours cachées, jalousie, meurtre… Elle en a les ingrédients. Et c’est bien ce qui en fait la difficulté et la contradiction de ce spectacle.

Il est fondé sur une sorte d’abstraction cosmique, parlant d’énergies invisibles et de « rais de lumière » comme si l’on se trouvait dans un univers totalement détaché du « hic et nunc », dans un univers où les personnages se cachent, dissimulent leurs sentiments, leurs élans, comme s’il y avait sans cesse un univers caché à révéler, un univers évidemment poétique, « au-delà du réel ».

La chorégraphie, le décor, l’atmosphère nous projettent dans ce type d’univers, et lorsque plus haut je rappelle Wieland Wagner, je fais allusion à un univers d’abstraction né des visions d’Adolphe Appia, un genevois justement, au début du XXe siècle. Il y a là quelque chose qui n’est pas nouveau, – ce n’est pas un reproche, c’est une constatation- et qui renvoie à une sorte de vision wagnérienne de l’œuvre. Et toute la complexité de Pelléas et Mélisande, c’est justement cette présence en creux de Wagner dans la musique, et en quelque sorte, sa négation : verrait-on Sieglinde dire à Hunding : « Oh ! vous avez déjà les cheveux gris… » ? Le texte de Maeterlinck est un labyrinthe rempli de pièges et qui crée un tissu contradictoire, que je résumais plus haut par les sanglots de Golaud qui ne cadrent pas avec les cristaux de roche géants, le ciel étoilé et le corps de Mélisande porté par des êtres recouverts d’un voile vaporeux, pas plus que des sanglots ne cadreraient lors de la Liebestod de Tristan.

Et de cette contradiction, d’un texte qui reste éminemment concret par moments et d’une histoire relativement banale dans la littérature mondiale, et d’un univers « cosmique » qui le représente, l’équipe n’est pas sortie, choisissant un chemin qui éloigne l’émotion, lui préférant l’esthétique certes élaborée, mais assez banale, et, pire encore, l’esthétisant.

On aura compris qu’au-delà de l’indéniable qualité du produit, un spectacle rigoureux, bien fait, magnifiquement éclairé (Urs Schönebaum) et réglé, il ne m’a à aucun moment aidé à rentrer dans l’œuvre, m’en éloignant plus souvent qu’à son tour. C’est en écoutant le texte, en écoutant la magnifique prestation musicale de l’OSR, que j’ai pu retrouver une sorte de magie, plus qu’en ouvrant les yeux.

Les aspects musicaux

Justement, « et la musique ? » en glosant sur les aspects « impressionnistes » de la musique de Debussy. Certes, la musique de Debussy est un kaléidoscope de couleurs, de reflets, de « moirures » (comme on dit dans les bonnes critiques), mais elle alterne elle-aussi des moments « éthérés » et d’autres, plus rudes, plus dramatiques, qui peuvent heurter l’image qu’on transmet de l’œuvre et qui lui nuit.

Il est singulier que cet opéra, qui est l’un des deux ou trois très grands chefs d’œuvre du XXe, reste assez peu représenté, notamment en Allemagne la terre d’opéra par excellence, ou en Italie, où il est aussi rare : à la Scala, la dernière présentation remonte à novembre 2005, il y a exactement vingt ans (Georges Prêtre), et la production antérieure (Abbado et Vitez, une des plus grandes productions de l’histoire de l’œuvre) remontait à mai 1986, soit 19 ans auparavant, et c’était l’œuvre par laquelle Claudio Abbado avait choisi de faire ses adieux à la Scala, ce qui n’est pas indifférent, avec un grand cycle Debussy, et congrès à la clef.

Notons aussi qu’à la Scala, depuis la fin des années quarante, Pelléas avait fait l’objet de productions à peu près tous les dix ans, ce qui est déjà plus significatif qu’à Genève, où depuis 2000, on ne l’avait pas repris, dans le théâtre emblème de la Suisse francophone.

SI l’on se tourne vers Vienne, autre Mecque de l’opéra mondial, la dernière production remonte à 2017 (Marco Arturo Marelli), jouée 10 fois depuis et à peine reprise cette saison depuis le 27 octobre pour 4 représentations, et la précédente (Abbado-Vitez, comme à la Scala) de 1988, soit une trentaine d’années auparavant n’avait guère été jouée que 14 fois entre 1988 et 1991, ce qui pour Vienne est ridicule…

Inexplicablement, c’est une œuvre que tout le monde considère comme un immense chef d’œuvre, mais qui de loin en loin ne trouve jamais vraiment son public, même si – et c’est légitime, elle a fait l’objet, depuis son entrée au répertoire de l’Opéra de Paris en 1977, de quatre productions, dont la toute dernière en 2025 (Wajdi Mouawad).

C’est aussi une œuvre qui fait souvent débat, justement à cause de son côté hybride, à cause de tout ce qu’on y projette, comme on put le constater lors de la sortie du disque d’Herbert von Karajan en 1978, porté aux nues par les uns, honni par les autres qui essayait de rendre à la fois cette symphonie de couleurs avec des Berliner Philharmoniker époustouflants, et cette force dramatique qu’elle possède et qu’on ne valorise pas toujours.

Au Grand Théâtre, cette reprise bénéficie en fosse de la présence d’un chef particulièrement solide, que Wanderer suit depuis plusieurs années, le slovaque Juraj Valčuha, qui a beaucoup travaillé en Italie, comme directeur musical du San Carlo de Naples de 2016 à 2022, et comme directeur musical de l’Orchestre de la RAI de Turin de 2009 à 2016, actuellement directeur musical de l’Orchestre Symphonique de Houston. C’est un chef aussi à l’aise à l’opéra que dans l’univers symphonique avec un répertoire de prédilection qui part plutôt du post-romantisme.

Il tire le meilleur de l’Orchestre de la Suisse Romande, qui à l’instar de la production précédente (Tannhäuser) affiche un son clair, sûr, des couleurs qui montrent les progrès accomplis ces derniers temps, avec une petite harmonie notable, si essentielle dans Pelléas. L’écriture complexe, les souvenirs wagnériens évidents (Debussy avait fait le voyage de Bayreuth en 1888), le soin à laisser toujours émerger le texte, déterminant dans cet opéra, tout est ici mis en relief, avec un souci tout particulier dans la manière de mettre en valeur les variations de couleur, non sans une certaine rondeur, sans aucune sécheresse, mais aussi dans celle de soigner les contrastes et les moments dramatiques, en insistant sur les forte qui surprennent ici dans un opéra, où on ne trouve pas de percussions très lourdes ou de moments violemment explosifs comme quelquefois chez Wagner. Au contraire, et c’est ce qui intéresse dans l’approche ici, on entend l’effectif imposant (notamment au niveau des bois – 2 clarinettes, 3 bassons, 2 hautbois et un cor anglais) – et des cuivres (cors, trompettes, tuba, trombone) et la diversité des percussions (il y a même un Glockenspiel). Tout cela donne des sonorités diversifiées d’une richesse incroyable qui renvoient plutôt vers Strauss ou Mahler que vers une tradition française, moins élaborée. L’orchestre ici rend parfaitement l’ensemble et Valčuha dessine un véritable univers, contrasté et dramatique quelquefois, velouté et éthéré à d’autres, donnant cette impression qui domine en une sorte de paradoxe de « poésie prosaïque » une expression que je préfère à « prose poétique ». Le fait que le texte soit en prose le rend plus proche, plus « prosaïque » en quelque sorte, et de n’est pas une redondance ni un pléonasme : cette prose est à la fois proche et lointaine, claire et trouble. Et l’orchestre sait traduire ces deux pôles, d’une manière vraiment passionnante.

Il y a un seul moment d’intervention du chœur dans Pelléas, à peine perceptible et très limité, à l’acte I sc.3 quand Pelléas et Mélisande se rencontrent pour la première fois et entendent un navire qui sort du port. L’intervention est si brève qu’elle est dans la production genevoise enregistrée et issue de l’enregistrement de 2021. Il n’y a pas de petites économies, mais cela me gêne toujours qu’un théâtre de cette importance puisse recourir à ce type de solution…

La distribution s’appuie sur deux des chanteurs d’origine de la production de 2018 à Anvers, Mari Eriksmoen (Mélisande) et Leigh Melrose (Golaud) et pour le reste elle a été complètement renouvelée. Là encore, indépendamment de la qualité intrinsèque des chanteurs, on est un peu surpris que le plus grand opéra francophone de Suisse affiche dans les trois principaux rôles (Pelléas, Mélisande, Golaud) des artistes certes remarquables mais non idiomatiques, même si Sophie Koch (Geneviève), Nicolas Testé (Arkel) et Charlotte Bozzi (Yniold) complètent la distribution. Cette œuvre dont le texte est en prose exige en effet un type de phrasé, une manière de dire qu’un francophone peut plus aisément saisir ou percevoir. Une distribution ce type peut se comprendre à Munich, Anvers ou Francfort, moins à Genève.

Ceci dit, cela n’empêche pas de saluer la prestation d’ensemble d’un cast qui défend l’œuvre avec engagement et qui domine parfaitement la langue : on comprend tout, tout est clair, et les voix sont « à leur place » et totalement légitimes.

Qu’on ne me méprenne pas : l’opéra est un art international, les chanteurs circulent et chantent dans toutes les langues les opéras en langue originale, et ceux qui sont affichés ici sont pour la plupart exceptionnels, ils ne sont pas en cause. Mais il y a aujourd’hui dans les chanteurs français de quoi faire plusieurs distributions de Pelléas et Mélisande et ce texte si particulier prend toujours un relief différent quand il est dit et chanté par un chanteur idiomatique : la langue dans ce cas n’est pas seulement une question de prononciation juste, d’accents bien placés, elle est question de tradition, de profondeur historique et de réflexes spontanés. Dans les moments où le texte doit être dit rapidement, dans les moments plus dramatiques, c’est là qu’on perçoit chez quelques-uns de menues imperfections, dans les nasales, dans la manière d’élider ou de lier etc… mais je pinaille sans doute.

C’est le même cas dans Wagner, quand c’est un Christian Gerhaher, un Johannes Martin Kränzle ou un Michael Volle qui disent le texte, il se passe quelque chose qui lui donne une dimension, une épaisseur, un rythme, une musicalité que d’autres, même excellents, mais qui ne sont pas des chanteurs idiomatiques, ne peuvent toujours rendre ou percevoir à de très rares exceptions.

Ainsi, Mark Kurmanbayev, membre du jeune ensemble et qu’on a déjà pu apprécier par ailleurs, montre dans le berger et le médecin sa belle voix profonde, mais un léger accent un peu plus marqué qu’attendu même dans des interventions aussi brèves.

Charlotte Bozzi, est Yniold. Je préfèrerais pour ma part qu’on utilise une voix d’enfant un peu comme pour l’Oiseau dans le Siegfried dirigé par Nagano attribué à un membre du Tölzer Knabenchor, mais il est délicat de trouver la voix juste dans des maîtrises locales, qui soit en même temps un acteur juste. La voix d’enfant avec ses failles et ses fragilités, peut parfaitement répondre au dialogue avec Golaud dans la scène essentielle du jardin, parce que Golaud est un personnage lui aussi à failles, et où la voix dans cette scène passe de la douceur à la violence. Un Yniold enfant, fuyant Golaud la plupart du temps, peut mieux rendre la crainte, le désarroi, l’instabilité.

Il reste que Charlotte Bozzi s’est emparée avec beaucoup d’engagement du personnage, à qui elle rend vraiment justice : la voix est fraiche, claire, bien projetée, très expressive, très vraie surtout, ce qui est essentiel, peu apprêtée et sans aucune « manière », Charlotte Bozzi « compose » un excellent Yniold, émouvant et direct.

Geneviève, mère de Pelléas et de Golaud, mais de deux pères différents, est Sophie Koch qu’on ne présente plus, c’est un personnage présent-absent. Comme les autres elle cherche la lumière et sans doute étouffe, mais elle est résignée. Debussy en fait un personnage qui s’efface, et la mise en scène lui donne ensuite une présence muette. Elle donne à la lecture de la lettre une simplicité et une humanité notables. Il y a dans sa manière de dire à la fois quelque chose de distancié, comme « revenu de tout », et en même temps profondément présent, elle a le ton de qui n’a jamais vécu satisfaite et heureuse, et qui néanmoins continue d’accepter les choses de la vie, de les considérer. Et sa manière de dire le texte, ses inflexions, rendent évidentes cette double postulation : un moment bref mais vraiment intense.

Arkel est bien plus présent et important dans toute la trame. Il est le grand-père, aveugle, de Pelléas et Golaud. Bien évidemment derrière l’aveugle, il y a celui qui voit : il y a dans tout vieillard aveugle un Tirésias… Il sent dans la présence de Mélisande quelque chose qui bouleverse Allemonde, bien évidemment chez Golaud, mais aussi chez Pelléas, et sans doute aussi en lui, provoquant un trouble que la metteuse en scène Katie Mitchell à Aix avait aussi exploité. Cette manière de tout percevoir – en se trompant aussi quelquefois- en fait une sorte de récitant des derniers moments où il prend en main la trame, et où sa présence commente le drame.

D’abord, le père de Pelléas est guéri, alors qu’il était enfermé et il met cela sur le compte de l’arrivée de Mélisande, ce vent de fraicheur extérieure qui fait respirer visiblement ses deux petits-fils et rejaillit sur l’ambiance générale ; on peut discuter le sens libératoire de cette arrivée qui va faire tout exploser. D’où sa demande à Mélisande d’un baiser régénérateur, et peut-être plus. Ensuite, il essaie dans tout le drame de la fin, de trouver une paix finale en essayant de protéger Mélisande (« c’est son âme qui pleure ») dont il a bien compris le glissement progressif vers la mort, mais aussi en disculpant Golaud (« il est très malheureux ») qui se trouve tiraillé entre culpabilité (il a tué son frère), le doute (il harcèle Mélisande jusqu’à la mort) complètement lacéré, mais comme les grands punis du théâtre ou du roman, il vivra. C’est enfin Arkel qui a le dernier mot de l’œuvre en faisant sortir tout le monde, et Golaud le premier (« ne restez pas ici Golaud »)… C’est en fait le gardien d’un certain ordre immuable entre passé et présent, comme le garant de la tenue de l’histoire.

Nicolas Testé campe un magnifique Arkel, la voix est claire, profonde aussi, bien projetée et évidemment le texte est dit avec une justesse, une élégance qui en fait un modèle. C’est le chant en français tel qu’on aime l’entendre, modulé, avec ses rythmes, ses couleurs, ses consonnes tantôt appuyées, tantôt évanescentes, le tout sans jamais, comme Sophie Koch, donner dans le maniérisme. Tout semble évident, naturel, profondément musical et en plein accord avec la couleur de l’œuvre. C’est la différence entre bien dire le texte clairement, bien le transmettre, c’est-à-dire transmettre un sens et d’autre part transmettre tout cela et en plus dessiner un univers, c’est-à-dire un au-delà du texte qui rencontre la musique, la poésie, dans un monde de correspondances. Absolument exceptionnel.

Leigh Melrose est Golaud. Ce site a rendu compte de bien des prestations de cet excellent chanteur, très engagé dans le jeu, très expressif, qui a une véritable intelligence du texte et de la scène. Qu’il soit Alberich de Rheingold (Ruhrtriennale) en 2015 dont nous avions écrit : Il faut saluer l’extraordinaire performance de Leigh Melrose en Alberich, un Alberich jeune, vigoureux, violent, puissant, étourdissant qui remplit la scène et la salle par une voix claire, magnifiquement projetée et un texte dit avec une conviction rare, ou Ruprecht dans l’Ange de feu à Zurich, il montrait une présence et un engagement incroyables en scène.

Golaud c’est autre chose. Le personnage n’a rien à voir avec les deux autres et il est en fait sur une ligne de crète, il n’a pas le côté absent ou éthéré qu’on voit dans l’œuvre, il est plus directement dans le drame, plus vieux (il appelle « enfants » Pelléas et Mélisande quand il les surprend pour éviter d’affronter la vérité) mais il s’enfonce dans le drame, et peu à peu glisse dans la violence, d’abord avec Yniold, puis avec Pelléas (dans la grotte, préfiguration de l’Enfer, des oubliettes, des peurs ancestrales, puis en le tuant) et enfin avec Mélisande, qu’il harcèle jusqu’à la mort. Il y a donc dans ce personnage quelque chose d’un vrai personnage d’opéra ou d’opéra-comique, un Don José baryton en quelque sorte, mais aussi d’un Otello ; Et donc il est à la fois produit d’Allemonde et du monde de Maeterlinck et produit tout à fait conforme de l’opéra traditionnel. Il faut un immense artiste comme José Van Dam, le Golaud absolu des trente dernières années, ou Gabriel Bacquier pour embrasser cette totalité-là. Melrose n’y arrive pas, malgré toutes ses qualités et son engagement, malgré sa connaissance de la mise en scène dont il est un pilier depuis 2018, et malgré ses efforts pour bien dire le texte. Il le dit, mais avec une émission qui perturbe un peu, avec des irrégularités qui nuisent à la ligne et un jeu théâtral très expressif, à la limite de l’expressionnisme, qui ne cadre pas toujours avec l’ambiance cosmique et onirique de l’ensemble. C’est donc pour ma part une légère déception.

Mari Eriksmoen, elle aussi est la Mélisande de cette production, et sept ans après sa création, elle garde cette puissance évocatoire avec une parfaite maîtrise du texte, et une vraie présence. Elle est moins un « petit oiseau » éthéré et volatile que certaines autres Mélisande. La voix est puissante, bien projetée, assez charnue, et montre d’une certaine manière un « caractère », et elle réussit elle aussi à ne jamais faire de maniérismes et transmettre un chant très naturel. Elle transmet un vécu, dont on ne sait rien (d’où vient-elle ? qu’a‑telle subi ? ) et l’œuvre est remplie de ces ellipses qui font tout son mystère, comme l’enfant final qui est dans cette mise en scène une petite fille déjà grande, qu’on suppose être la fille de Golaud (elle est enceinte dans les scènes qui précèdent) mais avec une ellipse de temps étrange. Il est vrai que la famille d’Allemonde préfigure les familles composées recomposées et bientôt décomposées. Mais peu importe ; Mari Eriksmoen est une Mélisande puissante, évocatoire, à la fois poétique et séduisante, et pourquoi pas séductrice et quelquefois aussi un peu rouée… On ne la ressent pas dans cette mise en scène, ni vocalement ni scéniquement comme une enfant, mais plutôt comme une jeune adulte qui a déjà un passé et un vécu, évanescente et comme une sorte de figure peu accessible avec ses étranges chaussures, sa blondeur diaphane, presque abstraite au moment de sa mort et pourtant si concrète quand elle dialogue avec Pelléas, les seuls moments où elle est elle-même. Elle est donc un personnage à facettes et traduit bien ce mystère, et cette « polymorphie », une grande et belle Mélisande.

C’est Björn Bürger qui des trois est le dernier arrivé dans la mise en scène (c’était Jacques Imbrailo en 2021). Il fut Andreï Bolkonski de Guerre et Paix à Genève dans la production Bieito et nous disions de lui : « La voix est jeune, saine, le chant est très attentif avec un beau phrasé, le timbre chaud, l’émotion affleure, c’est le chanteur idéal pour le personnage voulu par Bieito, loin du prince raidi par l’uniforme qu’on voit quelquefois. » Nous l’avons retrouvé ce printemps à Zurich dans Die tote Stadt (production Tcherniakov) où il chantait Frank et Fritz avec les mêmes qualités vocales et des qualités d’acteur marquées. En bref, Björn Bürger fait partie des chanteurs promis à un grand avenir sur les scènes d’opéra, et il est déjà réclamé un peu partout, alors qu’il est encore en troupe à la Staatsoper de Stuttgart. Ici son Pelléas est proche de l’idéal, baryton clair (on dirait « baryton Martin »), voix jeune, inflexions multiples, sens de la couleur, accents, diction impeccables : tout définit le héros « enfant », qui est incapable de dissimuler (au contraire de Mélisande d’ailleurs, plus « adulte » de ce point de vue). Björn Bürger confirme ici être une des voix qui vont compter de plus en plus, parce qu’il a l’intelligence du texte, l’art d’entrer pleinement dans un personnage, et surtout une voix d’une belle ductilité et d’une rare qualité. C’est la perle de la soirée. Un immense Pelléas qui s’annonce.

Au total, une production qui tient la route par l’approche musicale, source d’émotions plus grandes que la mise en scène qui reste distanciée et ne réussit pas à résoudre les ambiguïtés de l’œuvre parce qu’elle part des déclarations d’intention et de Maeterlinck et de Debussy : la musique qui évoque ce que le texte ne dit pas l’intraduisible : « Il y avait là une langue évocatrice dont la sensibilité pouvait trouver son prolongement dans la musique et dans le décor orchestral. » ou « La musique est écrite pour l’inexprimable ».

Comment faire voir l’inexprimable sinon par l’abstraction ou l’idée qu’on s’en fait : c’était aussi le credo de Wieland Wagner. La chorégraphie est un élément qui tient un discours lui aussi au-delà du mot, mais je trouve le procédé répétitif dans un univers trop esthétisant (les menhirs de cristal… soit). La production des Indes galantes à Munich, du même Cherkaoui avait une puissance tout à fait différente.

Il reste un spectacle bien réalisé qui ne laissera pas un mauvais souvenir, à cause de l’excellence musicale et d’une production très digne même si elle ne me touche pas. Mais de Genève je garde en moi le souvenir impérissable des très jeunes Simon Keenlyside et Alexia Cousin chapeautés par un José Van Dam, Golaud encore inaccessible dans la vision de Patrice Caurier et Moshe Leiser. C’était il y a 25 ans, et c’est toujours dans mon cœur.