En ce 31 juillet se concentraient des attentes différentes : il y a ceux qui voulaient „y être“, à ce Tristan-là et pas un autre, pas une autre représentation que l’ultime, pour vivre l’adieu de Kirill Petrenko à ce théâtre qui lui doit tant et à qui il a tant donné. Nikolaus Bachler part aussi et il a été fêté la veille, il sait combien son mandat doit à Kirill Petrenko qu’il a eu l’intuition d’appeler comme GMD.

Le Tristan de Kirill Petrenko nous le connaissions depuis Lyon. Serge Dorny, qui arrive à Munich en septembre prochain, avait eu l’intelligence et l’intuition de le faire venir diriger en fosse, et les spectateurs lyonnais purent pendant plusieurs années écouter sa manière de rendre une musique incroyable de vivacité, de tension et d'urgence dramatique. Ce fut un des beaux cadeaux de l’Opéra de Lyon, qui a contribué à en faire la scène la plus brillante de France, sans contredit.

Mais Kirill Petrenko est un de ces chefs pour qui tout est toujours à refaire, rien n’est jamais ni acquis ni conquis. Ce monstrueux travailleur a donc livré un Tristan autre, qui était une sorte de testament avant fermeture, avant d’autres pages à écrire puisque désormais, il sera 100% berlinois.

En partant de Munich avec Tristan und Isolde, créé dans ce théâtre comme les œuvres wagnériennes de la maturité qui en ont fait, je l’ai écrit ailleurs, l’autre maison de Wagner, Kirill Petrenko voulait aussi marquer symboliquement son passage, il avait ouvert avec Strauss, munichois de naissance, il ne fermait avec Wagner, l’autre munichois (mais d’adoption) qui y a fait naître plusieurs de ses chefs d’œuvre. Particularité supplémentaire, Tristan und Isolde fut aussi une étape personnelle, très liée aux « amours du poète » Mathilde Wesendonck puis Cosima von Bülow, épouse de Hans von Bülow qui créa l’œuvre et qu’elle quitta pour le poète. Cet amour entre Richard et Cosima fit de Hans von Bülow un Marke abandonné, et l’identification du couple à l’œuvre est si claire qu’ils appelèrent Isolde leur première enfant (pourtant reconnue par Hans von Bülow) née exactement deux mois avant la création de l’opéra. Ainsi se mélangent les histoires personnelles et les histoires musicales, dans un tissu de références qui déjà à la création faisaient de l’œuvre une exception. Kirill Petrenko raconte donc d’abord la passion, ses débordements, ce torrent qui envahit tout et traduit en musique un monde intérieur d’une telle intensité et d’une telle puissance qu’il ne pourrait jamais être traduit scéniquement, ni même vocalement. Et d’ailleurs, élément à rajouter à la légende, le créateur de Tristan, Ludwig Schnorr von Carolsfeld, meurt un mois après la première à l’âge de 29 ans. Naissance, amour, mort, tout dans l’histoire de ce chef d’œuvre en raconte le contenu, sans que ce foisonnement ne soit suffisant à en expliquer la totalité.

Musicalement Kirill Petrenko ne dirige pas "vite", pas "fort", ce serait un avis limitatif et erroné. Mais il dirige mot à mot ce que l’œuvre dit dans ses irrégularités, ses explosions, ses retenues, son intimité. Il forme avec les deux protagonistes un trio parce qu’il dirige en fonction d’eux, en fonction de leur voix et surtout en fonction du texte : le troisième acte est à ce titre emblématique, tant il suit chaque parole prononcée par Kaufmann dans son agonie hallucinatoire. Et au premier acte, il accompagne Anja Harteros avec un souci de précision, de couleur, dans une mosaïque de sons dont on n’avait même pas l’idée.

Petrenko fait la musique d’un monde intérieur, qu’on ne peut voir, mais qui se laisse transpirer par tous les pores, qui déborde, et ce choc – c’est un choc physique- entre une scène aux mouvements comptés, et une fosse débordante de passion qui bouge, qui tremble, qui hurle, qui se love dans le lyrisme, produit y compris chez le spectateur un effet physique immédiat. C’est aussi l’effet de la passion intérieure qui dévore ce chef singulier, peu disert et tout timide, qui à peine sur le podium vit en quelque sorte sa vraie vie…

Les deux autres représentations auxquelles j’ai eu la chance d’assister m’ont permis de passer de la surprise à l’analyse, de l’emportement physique à un essai d’explication. Tristan und Isolde est irréductible, c’est un monde en soi, c’est un univers tellement riche et tellement multiple, tellement ouvert aussi que le spectateur ne peut jamais fermer la boite pour s’en faire une idée définitive. Ce n’est pas une affaire musicale, c’est une affaire d’âme. Les quatre Tristan ((Böhm Orange, Barenboim Müller à Bayreuth, Abbado Berlin, et Petrenko Munich)) de ma vie sont radicalement différents, et tous intensément vrais.

J’ai trouvé une singulière parenté surtout au deuxième acte, entre l’approche de Petrenko et celle d’Abbado dans la même œuvre : la même urgence, la même clarté, la même expression de la passion, la même obscurité parfois. J’ai voulu écouter en comparaison les deux moments, et notamment le prélude musical au duo, et c’est un merveilleux voisinage qu’on découvre. Par ailleurs il y a toujours chez Petrenko cette volonté d'être au plus près, par les tempi et par l'instrumentation, des conditions de la création, ainsi de l'utilisation et du cor anglais et de la Holztrompete sur scène : Wagner y voulait des instruments "naturels" et surtout le même instrumentiste qu'en fosse. Par ailleurs, la floraison des couleurs qui sont mises en avant dans ce travail d'extrême précision montre aussi combien Strauss, compositeur et chef d'orchestre, puisera dans le fonds coloriste de Tristan : c'est aussi un Tristan lu par l'avenir straussien qui nous est ici donné – et on sait aussi quel straussien est Petrenko. Mais il est probable que Kirill Petrenko y reviendra encore, pour nous y dire autre chose. Parce que la beauté de l'interprétation, mais aussi son tragique, c'est qu'on n'arrive jamais à la vérité de l’œuvre mais à une vérité partielle qui n'est jamais qu'un coin du voile qu'on soulève.

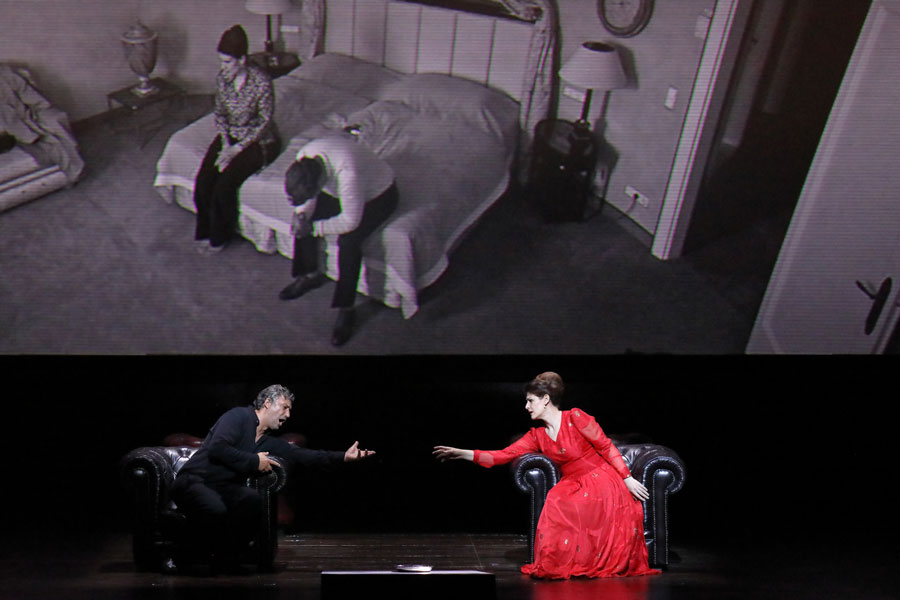

La mise en scène de Krzysztof Warlikowski est à l’unisson de ce défi. En la revoyant, je comprends pourquoi elle provoque chez certains spectateurs une distance voire un agacement : il y a des choses très lisibles, d’autres moins, d’autres mystérieuses parce qu’elle essaie de traduire une totalité, ce qui est entreprise presque tragique. C’est un effort douloureux et tragique qui fait de ce travail un travail plus mystérieux, plus caché, à la fois pudique et impudique, concret et abstrait.

Il y a les choses évidentes qui traduisent le texte mot à mot, car ce travail est d’une fidélité exemplaire à la lettre de Wagner et d'autres moins immédiatement accessibles. Il met au centre la question de l’impossibilité, de ne pas vouloir faire ce qu’on veut faire du plus profond de son être, de ne pouvoir traduire au monde un amour si intense, si profond, si multiple qu’aucun geste ne peut le traduire.

Il y traduit même la volonté de faire du mal à l’être aimé, pour l'atteindre, pour être avec lui dans la souffrance, pour partager les douleurs : il y a dans l’attitude d’Isolde au premier acte ce comportement de bête blessée qui s’en veut tellement d’aimer celui qu’elle devrait haïr, celui qui est interdit qu’elle essaie de le torturer (d’où la scène des bijoux, du collier, de l’habillage). Et là on se souvient de Phèdre, ravagée par la passion au point qu’elle veut se faire tuer par Hippolyte, puis l’envoyer à la mort : on retrouve là les grandes amoureuse solitaires et tragiques que Warlikowski – comme par hasard- a déjà mis en scène, Phèdre ou Médée. Cette Médée que Callas joua avec Pasolini et dont Warlikowski se souvient dans son Isolde.

Il trouve en effet avec Harteros non pas une nouvelle Callas, ce serait ridicule de réduire ainsi les choses, mais une tragédienne née qui sait ce que dire un texte veut dire et qui le traduit en expression, en couleur, en musique, mais aussi en mouvements divers, des mouvements comptés, ondulatoires, qui jouent du corps comme une palette (ce que certains appellent statique…). Harteros réussit à « humaniser » le texte d’une manière totalement étonnante qui peut d’ailleurs désarçonner les spectateurs, habitués à des Isolde peut être impressionnantes, mais moins analytiques, moins engagées par leur psychisme. Il y a aussi un enjeu pour Harteros qui sait parfaitement ce qu’on va dire d’elle (« elle n’a pas la voix du rôle » « elle crie » et autres fariboles à qui il faut faire un sort): les voix singulières ont toujours été contestées dans l'histoire de l'opéra, Callas la première dans son opposition à Tebaldi où les spectateurs en venaient aux mains. J’ai écrit dans mon compte rendu qu’elle est "ailleurs", dans une singularité qui peut être difficilement supportable à certains : elle déplace le curseur par son être même, par la manière qu’elle a de dire le rôle et de l’endosser : elle y est incomparable au sens propre, comme Nilsson, comme Flagstad, comme Meier. Elle est là où les autres ne peuvent aller, elle est non à l’opéra, mais au théâtre de la vie, sans peur des sons moins beaux, sans peur de l’engagement de tout le corps, sans peur d’« être » au lieu de chanter. En ce sens elle rejoint Petrenko et Callas dans leur seule vraie vie qui compte, le podium pour l’un et la scène pour l’autre.

Et Warlikowski a compris la nature de l’artiste Harteros, en la faisant ressembler à Callas, c’est à dire au mythe Callas, à celle dont un regard suffisait à glacer dans le film de Pasolini, où elle parle si peu et où elle ne chante pas, mais où elle « est ». En la dirigeant comme il l’a fait, Warlikowski rend un extraordinaire hommage à l’artiste et en même temps il donne une vérité au personnage qu’on n’avait jamais ressentie à ce point. Cette vérité, c’est sa manière de prendre le premier acte qui nous la rend, celle d’une femme habitée de passion, qui s’en veut d’être habitée et qui est prête à toutes les destructions pour éteindre le feu.

C’est sans doute le premier acte, scéniquement comme musicalement qui est le plus « original », le plus novateur dans l’approche, le plus audacieux aussi : il nous montre déjà cette frustration de ne jamais « voir » l’amour en scène, mais seulement de l’entendre, de le ressentir. Les sens en éveil, mais pas la vue. Aucun geste ne peut traduire l’intensité de la passion, un geste ne peut que la mimer de loin. Et Warlikowski s’y refuse. Avec raison.

Alors, seule la mort peut conduire à l’union suprême. L’image du gisant, si présente dans les vidéos, est cette image d’une sorte de réunion dans la pierre pour l’éternité. Tout le duo du deuxième acte en vidéo réside dans « l’hésitation du gésir » plus que du désir, être couché côte à côte dans la fixité d’un temps qui s’arrête, et l’image finale où de gisants pétrifiés, ils deviennent Tristan et Isolde ou Anja et Jonas dans leur relation si forte de couple artistique nous le confirme. Il n’est besoin que du regard pour s’aimer.

Ainsi les considérations sur le statisme m’ont fait sourire : quelqu’un qui joue de son corps comme Harteros n’est pas statique : le fait de ne pas se toucher n’est pas statisme, c’est simplement dire que se toucher est forcément en dessous du degré d’intensité réel, se toucher est au vrai ce que la marionnette est à l’acteur, une métaphore incapable d'être vérité humaine. Autant ne pas se toucher.

Et d’ailleurs quand ils se touchent et s’embrassent, c’est devant Marke et toute la société, pour donner aux petits esprits ce qu’ils attendent, leur petite nourriture qui va créer le petit scandale : ils leur donnent à voir ce baiser, comme un os à ronger, mais ils ne leur donneront jamais leur vérité de l’intimité : l’impossibilité de l’amour fou.

Si on ne peut voir l’amour, on ne cesse de voir sa traduction dans la mort : l’espace d’abord, artistique certes par ses références à la galerie d’art Rosenberg et à son histoire, mais aussi par son aspect un peu monumental d’une boite, d’une salle funéraire qui m’a fait penser à l’Égypte. Les deux trophées de chasse, une biche à droite et un cerf à gauche, écho d’une chasse à courre symbolique, m'ont fait un peu gamberger sur l’Égypte, vous savez, ces rêves de spectateur occasionnés par un spectacle si suggestif qu'il réveille en vous des choses enfouies : je rêvais à des figurines de divinités égyptiennes, j’ai cru voir à droite les oreilles d’Anubis, Dieu de la mort, et à gauche une figuration d’Hathor, déesse de l’amour. Pur délire personnel, mais il y a quelque chose d’Égyptien dans cette histoire de vie après la mort, de passage de l’un à l’autre avec la barque, tiens, comme si le bateau du premier acte était la barque des morts. Comme si on écrivait une histoire sacrée, un récit sacré : hiero-glyphe. Comme si au fond cet espace racontait ce Livre des morts qu’on voit écrit sur les murs des tombes égyptiennes ici représenté en scène, tout comme le drame sacré de Salomé vu par Warlikowski, dernier mimodrame avant la nuit. Tout se rejoint.

Alors au seuil de la mort présente dès le début, c’est toute une vie de combats, de sang, de blessures qui défile, l’enfance, la maturité, la passion, l’interdit, la fin.

D’où ce troisième acte entre vie et mort, ce que je vois dans les « humanoïdes » en qui d’aucuns ont vu des « cancéreux » (!) est l’évocation lointaine des ombres de l’enfance, sans identité, dans un monde confus où tous se ressemblent dans la brume du coma, confus au point que certains des mannequins portent l’uniforme des soldats initiaux sans la croix, comme si un terrible vertige – vortex saisissait Tristan dont la seule vérité devenait ce seul nom « Isolde » alors que tout le reste n’est qu’ombre, mannequins sans vie, images déformées : Isolde, c’est le temps qu’on retrouve, dans son urgence. D’où cette fin terrible où seuls n’existent que les deux amants et les autres deviennent, prennent la place des mannequins initiaux, avec le geste dérisoire de la fleur qu’on jette comme dans des funérailles humaines alors que les amants sont déjà en chemin vers l’autre vie. Le travail de Warlikowski, sur la mémoire multiple de l’œuvre, sur sa propre mémoire, est aussi un travail très singulier qui serait presque l’expression d’une douleur profonde et irrésolue. En ce sens, c’est aussi un spectacle exceptionnel d’engagement personnel.

Dans ce troisième acte, Jonas Kaufmann a été à chaque fois bouleversant, hors normes, totalement incarné.

Comme Anja Harteros, « il n’a pas la voix du rôle » : à chaque fois, cette expression m’amuse dans ce spectacle où tous sont à leur place (sans parler des sublimes Koch dans Kurwenal et Okka von der Damerau en Brangäne hors normes). Kaufmann et Harteros savent que l’important c’est le mot, la couleur, le phrasé et que dans ce spectacle c’est le texte qui commande la musique : nous ne sommes pas dans un opéra mais dans une action « Handlung für Musik », le centre est l’action. Et Kaufmann réussit ce miracle de ne jamais sembler chanter forte, (c’est faux bien sûr, toutes les notes y sont), mais d’exprimer un chant intérieur qui vient du plus profond, tout en nuances, un chant dit avec la retenue de celui qui est entre vie et mort un « chant désespéré », qui est « pur sanglot » : c’est là où l’on peut vérifier que Jonas Kaufmann est un chanteur sublime, il nous fait oublier les mouvements, les gestes, les circonstances, on le voit à peine échanger sa place contre celle de son ombre : il est désespoir incarné et il hypnotise, aidé en cela par un Petrenko discret, intimiste, qui ménage un accompagnement mettant la voix en confort dans ce terrible monologue, épousant chaque effort et chaque inflexion du chanteur. Une performance en soi tout à fait unique. Jonas Kaufmann a‑t‑il déjà été si grand ?

Chacun en ce 31 juillet était à son sommet, pour faire honneur à la circonstance, mais aussi à un spectacle fabuleux où tous se sont engagés « comme si c’était le dernier ». Lisons maintenant le Livre des morts, à la recherche de ce temps qui n’est plus ou de ce temps perdu. Lisons Joyce, lisons Proust, lisons Mann et essayons de revivre cet impossible vécu lors d'un 31 juillet d’été.

_______________________________

On peut difficilement taire la manière dont les "Adieux" à Kirill Petrenko ont été orchestrés lors des saluts et des applaudissements en conclusion de la représentation. Ils auraient pu durer très longtemps, mais la nécessité faisait qu'il fallait aussi que les participants aillent saluer la foule qui avait suivi la représentation en plein air. On avait donné aux spectatrices des mouchoirs en papier à agiter lorsque l'orchestre a entonné "Muss i' denn'", un vieux chant allemand célébrissime, chanté dans les écoles, et repris, excusez du peu, par Marlene Dietrich, Elvis Presley, Nana Mouskouri et d'autres. Ce chant dit en substance "Viens encore, reviens" , "ne pleure pas, ne pleure pas si je dois continuer à marcher…", après ce moment très fort, l'orchestre a entonné la valse du Rosenkavalier, avec Kaufmann dansant sur scène avec Okka von der Damerau et Anja Harteros avec Mika Kares, dernière joie, dernier salut et rideau.

Mais les spectateurs longtemps encore ont applaudi attendant le retour des artistes. En vain. Les Adieux ne doivent pas s'éterniser…

Excellent article qui décrit parfaitement l'alchimie entre ces trois artistes Petrenko/Harteros/Kaufmann. Là où Jonas Kaufmann est fabuleux et sublime, parce qu'il sait comme personne, est d' incarner le rôle dans sa profondeur et non dans la théâtralité comme beaucoup d'interprètes.

L' alchimie tient aussi dans le couple qu'il incarne avec Anja Harteros où chacun est en symbiose totale avec l'autre. Du grand art assurément.

Merci, cher Guy pour votre analyse : elle me remet dans l’émotion profonde vécue lors de la retransmission excellente ,samedi comme la veille pour le gala ! J’étais dans les chœurs pour le Tristan lyonnais et quel bonheur j’avais eu de voir à la console de régie la précision du timing du prélude 8 fois : 10 minutes 8 secondes,avec à l’écoute des ressentis différents chaque soir, et, le croirez vous, partition et chrono en main , ce fut le même temps samedi : Kiril Petrenko est merveilleux,véritablement ! D’ailleurs ,il n’est que de ré ‑écouter le gala de la veille pour percevoir combien le même orchestre ,très bien au demeurant avec les premiers chefs,se transforme littéralement en quelque chose de rond et d’aérien ,un orchestre sublime (Die Todte Stadt…) capable sous le « bâton » bienveillant de Petrenko d’un lyrisme symphonique subtile dans l’équilibre des pupitres et d’un accompagnamento rare actuellement… Je garderai longtemps le souvenir de ces soirées que j’aurais tant aimer vivre à Munich, mais peut-être rendez-vous à Baden Baden pour Mazeppa….

Nous étions plusieurs le lendemain à déambuler plein de spleen dans l aéroport comme frappé d une grosse gueule de bois.

Nous avons assisté au point d'orgue d une immense décennie.

Jurovski et Dorny ferons des choses remarquable, mais nous étions comme la Maréchale réalisant la fin d un passé glorieux.

My Very Dear Guy Cherqui,

Words cannot express how moved I am by your two reviews of "Tristan und Isolde" in Munich. I am in tears at the generosity you have shown in sharing with us all such a passionate analysis of the performances and the contibutions which Nikolaus Bachler, Petrenko, Harteros and Kaufmann and their companions have made to music history this July in Munich. Salut !