Tant qu’il (le peuple) ne pourra pas examiner ce qu’on prétend faire de lui, tant qu’il ne voudra pas lui-même que son sort soit tel ou tel, tout demeurera dans le même état. Certes, il y a chez nous quantité de faiseurs de bonheur populaire qui s’entendent merveilleusement à jouer aux bienfaiteurs, à récolter de la gloire, à établir (…) leurs titres à la gratitude publique, mais le peuple grogne, et s’enivre pour ne pas grogner, et n'en grogne que plus fort, et le sens de son grognement c’est « toujours à la même place ! ».

Modest Moussorgski, lettre à Vladimir Stassov (Juin 1872)

Une production de Frank Castorf est toujours rigoureuse, complexe, labyrinthique, et passionnante par ce qu’elle nous dit de l’œuvre et du monde, passionnante aussi dans la mesure où elle suscite ensuite chez le spectateur des curiosités, une sorte d’enquête après la représentation qui débouche sur des découvertes étonnantes et des savoirs nouveaux, à l’opposé de ce que nos chantres de l’opéra de papa, grand papa et des momies nous serinent à longueur d’articles ces derniers mois sur l’opéra trop compliqué et regietheaterisant qui ferait fuir les spectateurs. Oui, une production de Frank Castorf stimule, tout en offrant de l’œuvre une lecture fine et acérée.

C’était évidemment le cas de son Ring de Bayreuth, de De la Maison des morts de Janáček et Les Oiseaux de Braunstein à Munich et de son Faust de Gounod à Stuttgart et Vienne, c’est de nouveau le cas de ce Boris Godounov, qui met l’histoire de la Russie en perspective, à partir de l’emblème que représente Boris, deuxième successeur du premier tsar de toutes les Russies, Ivan IV « le Terrible » qui le premier imposa l’idée d’une Russie impériale aux ressources prometteuses.

Ce travail très fort et très juste éclaire les enjeux de l’œuvre et son regard sur la nature du pouvoir, par un système de références croisées, en montrant les permanences historiques qui éclairent notre aujourd’hui et dont Moussorgski, Pouchkine et Karamzine avaient aussi eu l’intuition.

La production ayant été prévue pour 2020, elle n’évoque pas la guerre en Ukraine, mais Castorf n’est jamais un actualisateur de l’immédiat, inutile de chercher Poutine derrière un des personnages clefs de ce drame : et d’ailleurs, Herbert Wernicke, il y a déjà quasiment 30 ans (1994) dans une production qui reste l’une des plus puissantes de cette œuvre phare de la littérature lyrique mondiale avait planté un décor de portraits de tous les tsars de Russie se prolongeant par les « tsars » de l’URSS, c’est à dire les secrétaires généraux du Parti et la scène du couronnement y semblait être l’issue d’une réunion du Comité Central du PCUS. L’idée a donc été déjà brillamment labourée… inutile d’y revenir.

L’œuvre a d’ailleurs été formidablement servie par des mises en scènes qui toutes en interrogent les ramifications : Iouri Lioubimov (Scala 1979), Joseph Losey (Paris 1980), Andreï Tarkovski (Vienne 1991), Herbert Wernicke (Salzbourg 1994), Dmitry Tcherniakov (Berlin 2006) Calixto Bieito (Munich 2012) et maintenant Frank Castorf à Hambourg.

Il ne s’agit pas pour Castorf de travailler à une actualisation terme à terme, qui serait stérile, mais plutôt de suggérer l’idée d’une structure permanente qui a revêtu différents atours selon les époques, permettant de dégager des continuités : pouvoirs, oligarchies, puissance religieuse, et surtout maintien du peuple à distance, ce que Moussorgski lui-même affirmait (voir notre exergue).

Castorf travaille sur une foule de détails, mis en relief par le décor lui aussi labyrinthique d’Aleksandar Denić, comme toujours installé sur une tournette, un décor « Frankenstein » comme il l’aime lui-même à le rappeler, fait de morceaux disparates liés les uns aux autres et qui finissent par raconter une histoire et imposer une logique.

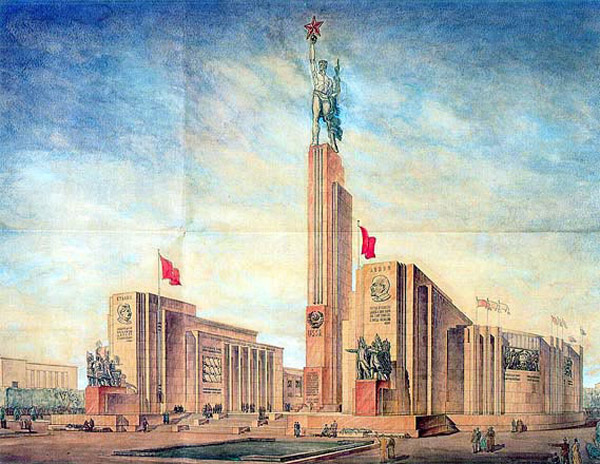

Comme la version de 1869 a des scènes de foule et des scènes intimes, le décor réserve des espaces divers, mais frappe d’emblée par sa monumentalité, nettement référée à l’ère stalinienne, par la vision de ce grand bâtiment d’inspiration constructiviste qui fait penser vaguement par ses vitres au premier projet du pavillon russe de l’exposition de 1937 à Paris

mais par le néon Гигант renvoie à un autre bâtiment de la même époque, le Cinéma GIGANT de Khabarovsk, en Extrême-Orient russe, et emblème fameux d’architecture constructiviste

Derrière la façade constructiviste (et donc renvoyant à l’époque stalinienne, comme un buste noir de Staline exposé derrière une des baies vitrées le rappelle) quand le décor tourne apparaît une autre façade tout aussi gigantesque, de métal, évoquant nettement le kiosque d’un sous-marin avec son aileron, et par extension une structure navale de type cuirassé, portant le numéro 917, qui évoque les numéros de série des sous-marins soviétiques (dont les dernières versions commencent par 9…) ici évidemment référé à la révolution de 1917. Boris fait son discours d’intronisation du haut de cette structure avant d’y disparaitre, comme dans une forteresse (le mot même de Kremlin, Кремль, signifie forteresse en russe) qui protège et dissimule.

Cette idée est corroborée par l’espace « familial » où évoluent Boris, Xenia et Fjodor, auquel on accède par une écoutille dont on voit nettement la roue. L’idée d’un espace hyper-protégé et top secret est confirmé par les cartes lumineuses (dans la salle de billard) qui renvoient au film Docteur Folamour de Stanley Kubrick :

l’espace du pouvoir est protégé, isolé, séparé des autres et du monde et les lieux de son exercice et des guerres est tenu secret (voir le PC atomique sous l’Élysée en France).

D’ailleurs le billard qui rappelle un autre film qui a Peter Sellers pour protagoniste, A shot in the dark, de la même année, est aussi une métaphore habituelle du jeu politique.

Inséré dans le décor, un bar (du nom Гастроном/Gastronome) qui indique un endroit où l’on consomme un peu de nourriture et de boisson (les américains diraient Deli) qui est aussi incidemment le nom du plus grand magasin d’alimentation de luxe du Gum de Moscou : c’est l’auberge où se retrouvent Varlaam, Missail, le faux Dimitri et en arrière-plan des chariots de plateau repas usagés, sous le bâtiment stalinien, comme pour isoler les espaces de travail eux aussi enfouis, dans un décor aux strates qui semblent très nettement délimiter des niveaux de pouvoir et de classe.

Autour de ces structures fixes, d’autres, mobiles, à commencer par des mâts d’alimentation électrique d’un autre âge qui servent de supports à des drapeaux ou des gens qui s’y perchent, un dôme d’église orthodoxe russe, au pied duquel se trouve la chambre de Pimen et des étendards orthodoxes en nombre pour la défense de la religion contre l’athéisme, et pour finir en dernière image, on verra pourquoi, une bouteille géante de Coca Cola émergeant de ses glaçons sur un socle de bagage Vuitton.

En somme on se trouve devant une sorte de concentré de références à la Russie éternelle et à l’importance de l’orthodoxie, à Staline, à la guerre froide, et aux révolutions (la cuirasse métallique géante pourrait aussi renvoyer aussi indirectement au Cuirassé Potemkine de la révolution de 1905, la marine russe ayant largement contribué aux premières lueurs révolutionnaires et quelquefois à la contre révolution, après les premières grandes déceptions (Marins de Kronstadt)

À tout cet ensemble s’ajoutent des vidéos, qui focalisent sur les personnages et détaillant leurs visages et expressions, ou leur activité (Pimen), ou montrent des espaces extérieurs, comme la Pologne. En effet, la question polonaise est inscrite par Castorf dans cette version sans acte polonais parce qu’elle est pour lui emblématique des forces historiquement antagonistes en présence.

La question polonaise

L’opposition entre la Russie et la Pologne, qui structure la version de 1872 de Boris, intéressait Castorf par ses implications dans l’œuvre et ce qu’elle dit de l’aujourd’hui. notamment il représente de manière sarcastique la personnalité de Marina Mniszek, l’épouseuse du genre Tsar, qui essaya à toutes forces d’épouser tous les prétendants tsars qui passaient à l’époque…

Mais Kent Nagano tenant à la version originale, la mise en scène a dû choisir d’autres voies pour montrer cette opposition entre les deux univers, que Moussorgski d’ailleurs caractérise musicalement d’une manière évidente dans sa version de 1872, une sorte d’opposition Orient/Occident qui se lit aussi dans le livret à travers l’opposition religieuse Orthodoxie/Catholicisme (Marina est accompagnée de son directeur de conscience jésuite, Rangoni).

Castorf va donc utiliser les vidéos pour glisser la question polonaise dans le spectacle, qui lui paraît une clef d’explication essentielle de la question russe.

La Pologne est vue dans ces vidéos comme une sorte d’officine occidentale, de position avancée de l’occident au flanc de la Russie que Castorf voit au travers du Pape Wojtyla (Jean-Paul II), mais aussi de Solidarność, sortes de sous-marins occidentaux destinés à infiltrer ou bousculer une Russie fragilisée.

Castorf établit donc un parallèle entre la Pologne dans l’histoire récente et celle vue par Moussorgski, dont la princesse Marina (comme une image métonymique de la Pologne) embrasse goulûment une photo de Jean-Paul II et qui cherche à utiliser le faux Dimitri pour ébranler et conquérir le pouvoir russe, dans les deux cas tête de pont, ver dans le fruit qui ébranla la Russie au début du XVIIe (la question polonaise s’y pose fortement) et qui ébranla le système soviétique au XXe.

Et du coup s’éclaire une des lois fondamentales de l’histoire de Russie, faite de replis identitaires et d‘ouverture vers l’étranger c’est-à-dire l’occident qui fascina un peu Boris, mais surtout Pierre le Grand, Catherine II (avec les Lumières), et une haute société russe décrite par Tolstoï dans Guerre et Paix qui pour l’essentiel parle français et non russe, et qui devant la montée du péril napoléonien, va se mettre à parler russe non sans difficulté pour retrouver une identité qui se reconstruit aux XIXe à travers la littérature (Pouchkine d’abord) et la musique : le caractère de l’opéra russe est d’abord identitaire, à l’image de la naissance des opéras nationaux (hongrois, tchèques) au XIXe…

Alors Castorf à travers Boris va essayer de chercher un caractère permanent de l’histoire russe, tout en montrant que derrière l’ennemi polonais, se cachent des puissances plus importantes, le catholicisme au XVIIe, l’idéologie occidentale et les États Unis au XXe.

Il ne s’agit pas d’une transposition, mais bien plutôt d’une position. Castorf pose l’histoire de Boris comme emblématique de celle de la Russie dans ses forces (son immensité, les ressources de ses territoires, déjà sensibles au XVIIe) et ses faiblesses (la fragilité d’un pouvoir dictatorial et inquisitorial ((L’Opritchnik créée par Ivan le terrible créée en 1565 et supprimée en 1572, est la première forme de police secrète qui aura de nombreux avatars tout au long de l’histoire russe )) – mais en même temps dépendant à la fois de l’église orthodoxe et des boyards, marqué par une instabilité notable après la mort de Boris avec quatre Tsars en 7 ans dont le dernier est un polonais, Ladislav IV, Roi de Pologne et Grand-Duc de Lituanie, chassé en 1613 et remplacé par Michel 1er, le premier de la dynastie des Romanov qui va durer jusqu’à la révolution de 1917. La question polonaise n’est donc pas un fantasme, d’autant que Ladislav va revendiquer le trône de Russie jusqu’en 1634 et que les conflits vont se poursuivre…

Castorf va donc poser les forces en présence, État, religion, noblesse, dans une Russie vue essentiellement sous le prisme du XXe siècle, sans jamais verser dans l’équivalent Boris= Poutine ou Staline, mais en essayant au contraire de montrer en Boris un autocrate-emblème, mais à l’âme torturée porteur d’une conscience morale (ce que Moussorgski et surtout Pouchkine construisent), à la différence des autocrates que nous connaissons aujourd’hui

C’est, à l’image du décor, une superposition de chemins divers qui nous est présentée, une image de complexité qui évidemment rend vaine toute analyse simpliste et de cette histoire, et de cette mise en scène.

Bien évidemment, Castorf a connu en Allemagne de l’Est ce qu’était le bloc soviétique, et il ne cesse de le rappeler dans ses mises en scène, mais sans jamais être manichéen, qui verrait d’un côté les bons (l’occident) et de l’autre les méchants (l’URSS d’alors), c’est très net dans sa vision de ce Boris Godounov, plus subtile et évidemment plus terrible par ses implications.

C’est pourquoi l’acte polonais l’intéressait : à travers l’acte polonais, Moussorgski montrait la volonté d’affaiblir la Russie vue à travers une princesse ambitieuse, Marina Mniszek, elle-même instrument des jésuites, l’ordre évangélisateur directement lié au pape, aux frontières des états catholiques, en un moment d’ailleurs où tout le nord de l’Europe tombait aux mains des luthériens et la question religieuse continuait d’être brûlante (Réforme et Contre-Réforme). Il y avait donc un fort intérêt à pénétrer la Russie, citadelle orthodoxe, pour faire pièce à ces états luthériens qui s’installaient et chercher à circonvenir un pays immense aux ressources infinies encore en cours de consolidation. La Pologne était la tête de pont du catholicisme, coincée entre Russie orthodoxe et pays du nord gagnés par Luther.

Au moment du déclin de l’Empire soviétique, avec l’élection de Jean Paul II en 1978, puis la fondation de Solidarność en 1980, la Pologne est de nouveau tête de pont d’un occident « libérateur, droit de l’hommiste » face à un Empire soviétique gérontocrate et fissuré.

Ce que laisse entendre Castorf, et ce qu’il finit par affirmer, c’est qu’en fait aussi bien Jean-Paul II que Solidarność sont des instruments d’une idéologie occidentale qui va au même moment basculer dans un libéralisme échevelé sous l’impulsion conjointe de Margaret Thatcher (qui arrive au pouvoir en 1979), et Ronald Reagan (qui arrive lui au pouvoir en 1981) dont nous payons encore les conséquences aujourd’hui, et finir par avoir la peau d'un système soviétique déjà vermoulu de l’intérieur, laisser la Russie s’affaiblir, au nom de la « fin des civilisations » et du « triomphe de l’Occident ». Nous payons aujourd’hui encore cette victoire à la Pyrrhus.

Castorf métaphorise cette « idéologie » occidentale par ce que les Guignols de l’Info auraient appelé la World Company, et qu’il résume sous la bannière conjointe de Vuitton et de Coca-Cola, la nouvelle religion qui prend la place de l’église de Pimen, sur laquelle se ferme le rideau final.

En résumé, la question de la domination religieuse au XVIIe se transforme au XXe par une autre religion importée d’occident, le consumérisme et les puissances d’argent, qui accompagnent la libération des peuples de l’Est, au premier rang desquels la Pologne : Jean-Paul II et Solidarność manipulés par les suppôts de Coca-Cola-Vuitton…

Ne pouvant traduire cela par une mise en scène de l’acte polonais, il en fait un film muet sous-titré qui propose le faux Dimitri dans des bras et les pattes d’une Marina hystérique, dans une vision de ce petit milieu Polonais en agitation qui ne vaut guère mieux que la Russie qui nous est présentée. Castorf indique clairement que les uns valent les autres, il n’y a ni bons ni méchants, il y a des assoiffés de pouvoir, et c’est tout.

La question religieuse

Elle se pose au premier chef dans le Boris Godounov de Moussorgski, bien sûr avec l’acte polonais et les jésuites, mais pas seulement. Il y a quatre figures religieuses dans le Boris Godounov de 1869, Pimen, Grigori, Varlaam et Missail, des figures non pas antagonistes, mais emblématiques de la diversité du monde religieux et de sa déliquescence, entre les moines renégats et quasi analphabètes que sont Varlaam et Missail, et ceux qui sont instruits, dont Grigori et Pimen.

Varlaam et Missail sont les avatars de ce que dénonçait déjà sous Ivan IV le Stoglav, ce document issu du concile (Стоглавый Собор) de 1551 qui réorganise l’église orthodoxe avec volonté d’élever le niveau moral de l’église : le texte souligne la décrépitude morale, les cellules des moines visitées par les femmes et surtout l’ivrognerie généralisée des monastères et des ministres de Dieu dans les églises ordinaires. « Dans tous les monastères, les igoumènes, les popes, les moines s’enivrent. Les Popes des églises ordinaires boivent à en perdre la raison. »

Mais du côté des moines instruits ce n’est pas mieux, Grigori profite d’ailleurs de son instruction (Pimen dit d’ailleurs de lui :

Ton esprit est éclairé par le savoir, c'est toi qui me succèderas dans mon travail) pour piéger les policiers et Varlaam et s’échapper.)

De son côté Pimen fait une chronique de ces temps troublés qui accuse d’emblée Godounov d’être l’assassin du petit Dimitri, et au moment de la mort de Boris, peu avant la scène finale, il vient raconter un miracle du petit Dimitri disparu :

Un jour, c’était le soir, vint à moi un berger, qui était déjà un sage vénérable, et il me confia un merveilleux secret : « Déjà tout petit », me dit-il, j'étais devenu aveugle, et depuis je n'ai connu ni le jour ni la nuit, jusqu'à ma vieillesse … (…) Une nuit, plongé dans un profond sommeil, j'entendis soudain … une voix d'enfant qui m'appelait, d'une façon extrêmement claire, et qui me disait : « Lève-toi, vieillard, lève-toi, va jusqu'à la ville d'Ouglitch, entre dans la Cathédrale de la Transfiguration.….

.… et là dis une prière sur mon humble tombe. Sache, vieillard, que je suis Dimitri, fils du Tsar. Le Seigneur m'a accueilli (…) et je suis devenu le grand faiseur de miracles de la Russie. »

Je m'éveillai … et réfléchis … et emmenant mon petit-fils avec moi, je m'engageai sur la longue route. A peine étais-je agenouillé sur la tombe que je fus guéri ; mes larmes se mirent à couler. Elles coulèrent abondantes et silencieuses, et je vis la lumière de Dieu, mon petit-fils et la tombe. »

Mais surtout, dans son monologue initial Pimen accuse l’Église (et donc lui-même) d’être complice des puissants et des meurtres et se veut témoin de sa déliquescence puisqu’elle a soutenu Boris, l’assassin du Tsarevitch. Lorsqu’il quitte sa cellule, il ferme la porte, et met un placard dessus (un peu comme Luther à Wittenberg) où il écrit le mot убийца (meurtrier)… comme pour partir pour une croisade anti-Boris.

Alors, comme hier et comme aujourd’hui se diffusent les faux prophètes et les « fake-news » qui alimentent les légendes dorées dont celle du faux Dimitri qui va arriver sur le trône (pas pour longtemps), appuyées par les religieux qui voient aussi tout leur intérêt à maintenir ainsi la population sous leur pouvoir. Dans la tragédie de Pouchkine et Moussorgski, Boris meurt comme rongé par un remords inexpiable, alimenté par l’abandon du soutien des boyards et de l’église, qui l’avaient installé sur le trône et surtout par l’avancée irrésistible du Faux Dimitri, vu comme sauveur à un moment où la famine menace. Pouchkine et Moussorgski souligne qu’en période de trouble les populations se rattachent aux solutions simplistes et aux faux prophètes : cela s’appelle aujourd’hui le populisme.

Le spectacle va donc décliner la permanence de la puissance religieuse, à travers Pimen qui est montré non écrivant ses chroniques mais faisant un montage de journaux, du découpage d’extraits d’articles (dont on voit à la vidéo entre autres New York Times ou Figaro, mais aussi la Украинская правда :Pravda Ukrainienne/Vérité Ukrainienne) et donc il produit non un récit original mais un montage déjà « arrangé » : comment se fabriquent les propagandes.

Pour faire bonne mesure, la scène de la cathédrale Saint Basile est entièrement construite autour de la question religieuse, des vraies et fausses nouvelles : « faut-il croire que Dimitri est vivant ? est la question initiale, assez vite balayée, par une certitude affichée qui arrange bien des officines.

Face aux agitations du peuple, l’Innocent « fou de Dieu », raillé par les enfants qui lui prennent son dernier sou , accuse Boris d’avoir assassiné Dimitri et d’être le nouvel Hérode (allusion au massacre des innocents).

Le tableau est construit tout en contrastes par Frank Castorf, d’une part, en arrière-plan, la très fameuse affiche soviétique représentant un cosmonaute dans le cosmos et disant Бога нет,

il n’y pas de Dieu, allusion à la déclaration supposée de Youri Gagarine, le premier homme envoyé dans l’espace : « J’étais dans le ciel et j’ai bien regardé partout : je n‘ai pas vu Dieu. » diffusée par Nikita Khrouchtchev pour motif de propagande anticléricale. Sous cette affiche, le « peuple » (on va voir en réalité que ce n’est pas tout à fait lui), avec des étendards et des fanions qui brandissent le christ, comme pour répondre, un « peuple » prêt à en découdre (muni de Kalachnikov, prêtres compris).

Le débat pour ou contre Dimitri devient sous la vision de Castorf une sorte de pour ou contre Dieu, et fait clairement voir que l’athéisme officiel soviétique n’a pas effacé l’orthodoxie et que l’orthodoxie reste une structure portante du pouvoir (aujourd’hui, le patriarche Kirill est un allié indéfectible du sabre poutinien), le débat commencé autour de la famine, de Dimitri, des reculs de Boris, se cristallise autour de l’Innocent, une figure de fou de Dieu dangereux pour le pouvoir (comme souvent le sont les fous de Dieu) et notamment quand l’Innocent accuse Boris :

(Les enfants lui ont volé son dernier sou )

Les garçons me l'ont volé et se sont enfuis avec.

Ordonne de les faire tuer,

Tout comme tu as tué Dimitri, le jeune tsarévitch.

Étrangement Chouiski apparaît en chamane revêtu d’une peau d’ours, figure païenne qui rappelle aussi que l’Ours est un symbole de la Russie (« l’ours russe »), mais aussi adoré des Sibériens et des Yakoutes, des peuples pacifiés et christianisés (mal) à l’aube du XVIIe, aux temps mêmes du drame de Boris. Ainsi Castorf fait aussi apparaître un Chouiski entre deux eaux (ce que les boyards vont lui reprocher la scène suivante), une nécessité pour sauver sa position de manipulateur.

L’intérêt de toute la scène est d’abord le contexte religieux et des croyances, une religion à la fois combattue et omniprésente (il est clair que le Moine Otrepiev joue aussi sur la religion pour s’imposer auprès du peuple comme faux Dimitri). La scène fait à la fois sonner l’idée d’une religion opium du peuple, cherchant à s’allier le pouvoir où qu’il soit et notamment le pouvoir futur, quand celui qu’elle a soutenu vacille et que les rats vont quitter le navire avec au milieu de l’écheveau, le sorcier Chouiski qui joue son jeu, dans l’entrelacs des intérêts. Historiquement, si l’église a soutenu Boris au départ, elle a cessé son soutien à cause d’une politique du tsar trop ouverte à l’occident (tiens…). Tous les ingrédients sont là, hier comme aujourd’hui

Devant ce peuple instrumentalisé et pénétré par les religieux (ils sont dans la foule, cherchant à l’orienter) et à l’instabilité du pouvoir traversé par la religion qui le bouscule et va bientôt le renverser, on ne peut aussi s’empêcher de penser à la photo de Jean-Paul II, entrevue dans la vidéo évoquant la Pologne, à la fois fer de lance manipulateur et instrument d’un nouveau pouvoir.

Ce que nous dit Castorf, ce sont les tresses très serrées des pouvoirs politiques et religieux, le spirituel qui ne peut s’empêcher de tremper fortement dans le temporel (les exemples pullulent depuis d’aube des temps), avec le peuple en otage éternel (cf, encore une fois, notre exergue)

Le peuple, faux acteur, vrai spectateur

Un des universaux du Boris Godounov de Moussorgski, c’est l’évocation du peuple russe et de ses malheurs, notamment dans la version de 1872 qui s’ouvre et se clôt sur le peuple.

La version de 1869 qui se termine par la mort de Boris est forcément plus concentrée sur la personne du Tsar, mais Castorf propose plusieurs visions du peuple, singulières et fortes.

On se souvient que le Boris de Calixto Bieito à Munich proposait un peuple oppressé , derrière des barrières, opprimé par la police.

La vision de Castorf au lever de rideau est peut-être encore plus puissante et cynique. Elle nous présente un peuple propre sur lui, bien préparé pour la photo (sublimes costumes d’Adriana Braga-Peretzki), avec plein de paillettes et des coiffes russes typiques, comme dans des photos folkloriques, et des enfants qui se glissent accroupis au premier rang pour compléter le tableau : il ne resterait plus qu’ils agitent des petits drapeaux et le tableau serait complet.

Ce peuple ordonné est la première vision de l’opéra, dès le lever de rideau et surprend là où l’on voit souvent un peuple opprimé, pauvre et désordonné : ici il est déjà dompté et bien (en)cadré, embrigadé, tout en rang devant la scène, comme pour une belle photo de famille clinquante à la nord-coréenne.

La vision du peuple n’est jamais misérabiliste dans ce travail, mais comme arrangée et maquillée : comme pour un tableau ou une photo : les femmes par exemple portent des coiffures de fleurs à la Frida Kahlo, comme l’aubergiste.

Frida Kahlo, née en 1907 qui avait fait coïncider sa naissance avec la révolution mexicaine de 1910 et la chute du dictateur Porfirio Diaz et qui surtout a logé brièvement dans la Casa Azul Leon Trotski avec qui elle a eu une aventure, Trotski, l’anti-staline. Cette coiffure des femmes serait-elle vue comme une sorte d’acte de résistance implicite qui assimilerait quelque peu Grigori à Trotski.

On pourrait le croire vu que l’aubergiste aide à s’échapper le faux Dimitri, recherché par la police, dans une vision très focalisée de ce bar « Gastronome » où se mélangent moines, police, en une vision de « Russie d’en bas » entre parias, policiers, moines rénégats, assez précise et bien ciblée qui montre en même temps les germes de l’instabilité aux marches de l’Empire.

Autre vision, la scène de l’Innocent où devant les fanions et bannières affichant le Christ et la religion orthodoxe, on trouve des « officiels », mais aussi des prêtres munis de Kalachnikov, comme si s’interposaient des milices à la place du pouvoir ou entre le peuple et les gouvernants, signe de délitement de l’État. Le peuple est donc toujours tenu lointain.

D’ailleurs, dès le départ, le pouvoir est lui-même lointain, haut (un peu comme chez Bieito d’ailleurs), un balcon où Boris apparaît pour disparaître dans sa forteresse de fer.

Et cette séparation entre pouvoir et peuple est évidemment renforcée par l’isolement de la famille de Boris enfermée derrière une écoutille.

Cet isolement du pouvoir est souligné par Castorf, mais existe aussi fortement chez Moussorgski : il y a deux moments de contact entre Boris et le peuple, pendant la première scène avant le couronnement, et pendant la scène de l’innocent : les deux situations sont similaires, l’opéra s’ouvre par une lamentation du peuple une prière du peuple abandonné, une vision de sa soumission à Dieu et à ses représentants, encadré et menacé d’abord par l’exempt puis manipulé par le Boyard Chtchelkalov, secrétaire de la Douma (opportunément vêtu d’un riche costume Vuitton (qui souligne aussi les oppositions de classe entre une oligarchie gouvernante et un peuple « orphelin » qu’on va guider) pour préparer l’élection de Boris.

On comprend d’autant le peuple très « policé » que Castorf présente au départ, un peuple par principe embrigadé, comme on a l’a vu plus haut.

Dans la scène de l’innocent devant la Cathédrale Saint Basile, le peuple affamé (il a en main des assiettes) en appelle au Tsar « Tsar, Seigneur, sois charitable…» encore une fois en position de soumission, laissant les autres le gouverner…

Ainsi, entre visions « encadrées » et milices, le peuple est à la fois présent et absent dans cette mise en scène parce que c’est un peuple formaté et toujours au final manipulé par les groupes de pression, église ou oligarchies (les Boyards). Dans ce type de pouvoir la relation au peuple est toujours médiatisée et le peuple reste en arrière-plan des décisions : ainsi la montée du faux Dimitri, encouragée et manipulée par l’église, puis par les Boyards, est un calcul politique pour faire surgir opportunément un homme providentiel.

Les individus

La version de 1869 présente presque exclusivement des personnages masculins, à l’exception de l’aubergiste, de Xenia et de sa nourrice. Si Xenia est une sorte d’antithèse un peu triste (elle a perdu son fiancé Ivan) de son frère Fjodor, la nourrice est, comme l’aubergiste, une représentante du peuple, que Moussorsgski affectionne et il lui donne comme à l’aubergiste, un air, une chanson populaire Le moustique et la punaise, censée consoler la princesse de la perte de son fiancé. Castorf en fait une scène de famille contrastée, entre d’un côté la jeune princesse éplorée, écroulée sur un fauteuil ou sur la table de billard, littéralement en dehors du jeu, et sa nourrice, coiffée d’une immense coiffe russe, (photo) marquant un côté presque exagérément folklorique, et soulignant par là son appartenance à un peuple qu’on a défini au premier acte par ses coiffes russes.

En face, Tsar Boris et Tsarévitch Fjodor en uniforme parlent pouvoir et territoires, dans une leçon de géographie géopolitique qui donne les enjeux d’alors mais aussi évidemment les enjeux d’aujourd’hui, d’où les cartes lumineuses en arrière-plan qui sont aussi des cartes stratégiques qui rappellent celles de Docteur Folamour comme on l'a signalé plus haut((Et de fait dans l’histoire, Fjodor II pendant son court règne – il est détrôné par le faux Dimitri au bout d’un an- a montré une vraie conscience de monarque, bien préparé.)) d’autant que l’apparition de Chouiski avec ses lunettes noires le confirme, le secret du pouvoir c’est le secret aussi des projets impérialistes….

Les religieux (Pimen excepté) sont aussi nettement caractérisés par un costume monacal doté d’un étrange scapulaire, qui porte une prière… signée Heiner Müller (visible en photo, invisible à l’œil nu)

"Gestern habe ich angefangen

Dich zu töten mein Herz

Jetzt liebe ich

Deinen Leichnam

Wenn ich tot bin

Wird mein Staub nach dir schrein"

(Heiner Müller)

Der Auftrag (1979)

"Hier j’ai commencé

à te tuer mon cœur

Maintenant j'aime

Ton cadavre

Quand je serai mort

Ma poussière criera après toi"

(Heiner Müller)

La mission (1979)

Comme on peut le noter, le texte (théâtral) date des années de bascule dont il était question plus haut (les années 1978–1981), et raconte une mission dans les Caraïbes pour exporter les idéaux révolutionnaires et notamment la libération des esclaves, mais l’arrivée de Bonaparte au pouvoir interrompt la mission et donc l’esclavage peut continuer.

Suit un long monologue dans un ascenseur (un homme va voir son chef pour recevoir une mission qu’il ne recevra jamais), un monologue inspiré à Heiner Müller par sa rencontre avec Erich Honecker, premier secrétaire du Parti Communiste d’Allemagne de l’Est.

L’allusion est claire, c’est la perversion des idéaux révolutionnaires et la perpétuation de privilèges, qui remet sans cesse le peuple à sa place de soumission.

Ce texte a été mis en scène par Frank Castorf en 1983, lorsqu’il était directeur du théâtre d’Anklam (ville du Mecklembourg/Poméranie). C’est évidemment une pierre dans le jardin de toutes les oligarchies et dictatures, communistes ou non. C'est en même temps ce petit extrait est une image du destin de Boris, et aussi de Pimen, qui est un peu son contraire et son semblable…

Le costume Vuitton du Boyard secrétaire de la Douma Chtchelkalov qui manipule le peuple au premier acte et celui des religieux avec cette citation très ciblée de Heiner Müller, se dessine une des vérités du spectacle : le pouvoir est affaire d’entre-soi.

Autre individu ciblé par une caractérisation singulière, l’Innocent, qui tranche sur les autres par sa chevelure bleue et son vêtement plutôt élégant et singulier : dans ce peuple d’où il émerge, il est visiblement l’autre, celui qui ne hurle pas avec les loups, celui qu’on isole, comme une sorte de « mage » qui dirait la vérité, en face de qui Chouiski se présente en sorcier, en une sorte d’opposition de deux singularités.

Chouiski justement est celui qui, plus que les autres personnages, est plastique, comme il sied aux personnages troubles, aux entre-deux, aux duplices. Il est on l’a vu, sorcier dans la quatrième partie, mais dans la partie précédente, il apparaît avec ses lunettes sombres comme (presque) sorti de Docteur Folamour,

une sorte de figure inquiétante de l’ombre, tel qu’il va réapparaître dans la scène finale, après avoir été vu derrière la vitre du bâtiment, à l’aplomb du buste de Staline observant Boris torturé par les remords. Un personnage de faiseur de tsars qui s’en tire plus ou moins toujours, manipulant d’un côté Boris dont il sait les faiblesses et de l’autre les Boyards dont il connaît l’appétit.

une sorte de figure inquiétante de l’ombre, tel qu’il va réapparaître dans la scène finale, après avoir été vu derrière la vitre du bâtiment, à l’aplomb du buste de Staline observant Boris torturé par les remords. Un personnage de faiseur de tsars qui s’en tire plus ou moins toujours, manipulant d’un côté Boris dont il sait les faiblesses et de l’autre les Boyards dont il connaît l’appétit.

Enfin Boris, à la fois lointain et proche, lointain lors de la scène du couronnement revêtu de la couronne et de lourds atours (répétons la performance d’Adriana Braga Peretzki avec ses incroyables costumes), et lorsqu’il est « en représentation » dans la scène de Saint Basile, devant l’Innocent, et en uniforme de cosaque, comme son fils , dans les scènes d’intimité, vu comme un personnage torturé, en proie à ses démons, et qui au contraire de tous les dictateurs d’aujourd’hui, dès son accès au trône, montre à la fois faiblesse, tristesse amertume.

Ce Boris un peu bipolaire (voir la scène avec Fjodor, la seule à peu près sereine dans l’ensemble de ses apparitions, à laquelle succède celle avec Chouiski qui passe de la violence à la folie, à cette folie qui le gagne totalement comme un virus qui le mange, dans toute la partie finale. Un Boris jamais autocratique (par exemple avec l’Innocent), mais toujours mangé de l’intérieur et en proie aux tourments de l’isolement du pouvoir : il suffit à Chouiski de montrer cette faiblesse là à ses Boyards pour comprendre que ce pouvoir-là est miné.

Castorf renforce l’idée de coupure, d’isolement, d’abstraction progressive de prise sur le monde, mais reste conforme aux grandes mises en scène de Boris qui ont précédé : il met en branle plutôt les contextes dans toute leur complexité, les forces qui peu à peu vont miner le tsar et son pouvoir, il met en scène les mécanismes de tout totalitarisme, mais il montre la singularité du personnage, qui jamais dans l’opéra ne se montre en authentique autocrate : il est le produit d’un système et c’est le système qui le dévore.

Et le système, ce sont les derniers tableaux de la quatrième partie qui en assoient l’image définitive.

Les Boyards dans leurs riches costumes d’oligarques confortables, sont réunis au pied de la statue « L’ouvrier et la Kolkhozienne » de Vera Moukhina, qui ornait le pavillon russe de l’Exposition de 1937,

et qui désormais orne l’entrée du Musée Vera Moukhina à Moscou, vision idéalisée du peuple,

et qui désormais orne l’entrée du Musée Vera Moukhina à Moscou, vision idéalisée du peuple,

vision de propagande tellement symbolique que cette statue est aussi l’emblème de MOSFILM, la société de cinéma qui a réalisé tous les films de propagande soviétique. C’est l’Etat-vitrine.

De l’autre côté, sur l’écran, pendant que le Tsar meurt, on voit une femme accoudée au bar qui boit du champagne : une vision atntithétique qui montre l’indifférence du peuple aux aléas du pouvoir.

On a là le résumé de toute la thèse de Castorf, un tsar finit, on en fait un autre, mais le peuple n’est pas concerné, même plus spectateur.

Et puis à la mort du Tsar, le décor tourne et apparaît là où était l’église à bulbe symbole de l’autre pouvoir russe, une immense bouteille de coca-cola avec sa paille aux couleurs russes, avec ses glaçons, reposant sur un bagage Vuitton, illustrant ce qui est pour Castorf la vérité de toujours et surtout celle des nouveaux pouvoirs, que l’on pourrait résumer par la célèbre phrase de Marcellina dans Le Nozze di Figaro : l’argent fait tout (voir illustration plus haut).

Les aspects musicaux

Il en va toujours de même dans la représentation des œuvres majeures, la mise en scène contribue à montrer l’étendue de leur grandeur, dont la musique témoigne en toutes circonstances, mais qui au nom de la Gesamtkunstwerk, ne peut seule la porter à la scène.

Ainsi, même si le choix de la version de 1869 est celui de Kent Nagano, qui concentre l’histoire autour d’un destin, la mise en scène de Frank Castorf éclaire la nature de ce destin et ce qui contribue à le rendre singulier. Et ainsi, par la contribution conjuguée de la scène et de la fosse, ce Boris Godunov est le grand poème épique et musical d’une Russie de toujours.

L’ajout de l’acte polonais a été imposé par le théâtre impérial parce qu’il manquait un rôle féminin d’importance, mais il est clair pour Kent Nagano que l’intention initiale de Moussorgski était d’écrire un Boris qui soit drame de la solitude et du remords dans le contexte de la Russie instable de ces années-là.

Les voix

Composée essentiellement comme souvent à Hambourg de chanteurs issus de la troupe, la distribution est scéniquement très investie dans la mise en scène et vocalement très homogène, dans une version où peu de voix solistes émergent vraiment, mais où la plupart des chanteurs ont un « moment » qui permet d’entendre la symphonie de ces timbres essentiellement masculins.

Signalons d’abord des membres de l’Opéra Studio local, Mateusz Lugowski en boyard, Olivia Boen, en Xenia à la voix fraiche et claire, et surtout le timbre particulièrement attachant de Florian Panzieri en Innocent, qui obtient un succès mérité par une voix très claire et assez séduisante, même si l’interprétation méritera d’être un peu plus approfondie..

Pour les rôles épisodiques on saluera aussi bien le Mitjucha de Julien Arsenault, le policier d’Hubert Kowalczyk, le Missail affirmé de Jürgen Sacher, et l’aubergiste de Marta Świderska qui fut jadis membre du studio de l’Opéra, à la voix assez colorée, solide et affirmée (notamment dans le registre central) : tous montrent tous des qualités de projection et une vraie présence.

Renate Spingler, membre de la troupe est une nourrice qui impose une voix colorée à la belle présence dans son air le moustique et la punaise, tandis que face à elle Kady Evanyshyn, membre de la troupe elle aussi est un Fjodor plutôt incarné et juvénile.

Le baryton Alexey Bogdanchikov, autre membre de la troupe est un Chtchelkalov tout de Vuitton vêtu, il a une intervention courte mais déterminante dans le prologue, plutôt délicate, d’une mélancolie marquée : si la voix porte, le phrasé et le timbre manquent un peu de la délicatesse exigée par ce moment qui n’est pas aussi suspendu qu’on pourrait le souhaiter.

Connu pour ses interprétations des ténors de caractère, Matthias Klink est un « profil » très castorfien » inquiétant, sinistre, duplice. Il n’abuse pas de tics de ténors de caractère comme on peut le voir quelquefois pour Chouiski, qu’il incarne totalement au niveau scénique (c’est un acteur exceptionnel), mais la voix est présente, insinuante, colorée suffisamment pour répondre aux situations différentes (soutien de Boris, manipulateur des boyards etc…). Son apparition derrière la vitre, sous le buste de Staline, est impressionnante pendant que Boris est en train de mourir. C’est un acteur distant, froid, qui est vraiment un Chouiski de grand niveau à l’émission droite et au timbre clair et affirmé.

Autre ténor, d’un tout autre genre, Dovlet Nurgeldiyev est un Grigori/Dimitri privé de son duo avec Marina et donc de la partie la plus lyrique du rôle. Le timbre est chaud, justement plus lyrique que dramatique, la voix s’impose, claire, bien projetée et qui donne au rôle une personnalité presque plus vocale que scénique.

En face des ténors, les basses, à commencer par le Varlaam vif et très imposant scéniquement de Ryan Speedo Green, qu’on a entendu en juillet dans le même rôle à Munich et dont nous écrivions « Belle découverte que le jeune américain Ryan Speedo Green dans un Varlaam puissant, agile, plus jeune que d’habitude avec une voix de basse triomphante, sonore, dynamique. ». Très bien mise en valeur par la mise en scène de Frank Castorf, la prestation hambourgeoise confirme notre impression munichoise, c’est un Varlaam inhabituel, plus virulent, moins marqué par la tradition avec de beaux graves et une voix large qui renouvelle la vision du rôle.

Pimen comme à Munich en juillet est Vitali Kowaljov, pur produit de l’école russe, voix profonde, émission impeccable, diction modèle où chaque mot est distillé, l’interprétation est impressionnante vocalement, mais aussi scéniquement où Castorf dans son ultime intervention le fait ressembler à un succédané de Staline, celui qui donne le coup de grâce au tsar mourant. Un Pimen imposant au vrai profil scénique et que Castorf assimile à l’appareil stalinien

Godounov selon le grand metteur en scène russe Iouri Lioubimov, (qui était si peu aimé du régime qu’il a dû s’exiler), n’est ni un malade, ni un Richard III ni un Macbeth, ce que la tradition tendait à faire croire. En 1979, il dit du personnage au moment de sa mise en scène à la Scala ; « Pouchkine étudie le cas d’un chef d’État qui a une conscience morale. Sinon, il aurait écrit une autre pièce »

C’est ce qu’Alexander Tsymbalyuk essaie comme à Munich de transmettre. Il entre parfaitement dans le dessein de Castorf (qui n’est pas très éloigné du Boris de Bieito ou de Lioubimov) en proposant d’emblée un Boris torturé, jamais imposant : il faut prendre à la lettre son discours de couronnement qui commence par « J’ai l’âme en deuil ». Toute son interprétation est ainsi intérieure, à l’opposé de ce qu’on attend d’un autocrate. Ce n’est pas un Boris faible, mais un Boris traversé de doutes, ce qui le rend éminemment humain et qui attire la compassion. Le chant est ainsi particulièrement nuancé, comme s’il se parlait plus souvent à lui-même, puis traversé de crises violentes (avec Chouiski dont il flaire la duplicité). Tsymbalyuk est un Boris sensible, à la diction impeccable, au chant élégant, expressif et au timbre chaleureux. On a toujours l’impression qu’il commence avec une certaine difficulté son discours, comme s’il avait des hésitations à imposer sa voix au départ, et c’est en fait ainsi qu’il veut construire son personnage, comme entré dans la fonction par effraction, et terrorisé par ses fantômes. C’est un Boris exceptionnel, très différent d’autres grands Boris et justement par cela même passionnant. Et il se glisse dans le personnage voulu par Castorf, qui veut souligner les fragilités et les doutes mais aussi la conscience, avec une grande aisance et un grand naturel. Supérieurement incarné, scéniquement et vocalement.

Le chœur

Le Chor der Staatsoper Hamburg, renforcé par des supplétifs, dirigé par Eberhard Friedrich (le chef des chœurs de Bayreuth) a été préparé avec un soin visible, et la mise en scène qui le place la plupart du temps face au chef en favorise la puissance et l’écho sonore. Ce n’est pas un défaut de mise en scène : nous savons depuis le Ring que Castorf est maître dans les mouvements de foules (voir son Götterdämmerung), mais ici, le choix a été de proposer un peuple « cadré » et fixe, comme dans les fêtes à la nord-coréenne – nous l’avons expliqué plus haut : c’est ce qui lui donne une forte présence. Le résultat en est une formidable puissance expressive et un volume impressionnant dans les ensembles mais aussi dans des dialogues internes et polyphoniques parfaitement maîtrisés. Il est accompagné par le magnifique et important chœur d’enfants Alsterspatzen – Kinder- und Jugendchor der Hamburgischen Staatsoper dirigé quant à lui par Luiz de Godoy, très efficace.

La Direction musicale

Le Philharmonisches Staatsorchester Hamburg sous la direction de son chef titulaire Kent Nagano met en relief le caractère de cette version. Comme en 2013 à Munich (mais ici avec un orchestre sans doute moins spectaculaire), Nagano souligne la modernité d’une partition que Debussy tenait sans cesse sur son piano. Sans jamais en souligner le pathos, Nagano souligne au contraire avec une belle clarté l’orchestration singulière de la version originale (que Rimski aplanira, érodera plus tard), une orchestration qui favorise les ruptures, les contrastes, qui atténue le rubato, mais sans jamais abdiquer le rendu des couleurs multiples. C’est évidemment sensible dès le prologue, mais aussi dans les scènes dramatiques (la crise de Boris au troisième tableau et la mort) où l’orchestre ne couvre pas le plateau, (sauf à quelques rares moments) accompagnant les mouvements scéniques et le chant avec une précision qui conforte les artistes (les bois dans la scène de Varlaam…). Mais Nagano sait aussi être particulièrement théâtral dans les scènes de foule : le contraste entre le chant triomphant du chœur et le monologue mélancolique (et d’une noire tristesse) de Boris est particulièrement bien mené. Il n’y a jamais de sentimentalisme dans cette direction, qui pourtant n’est jamais froide (un défaut dont on a souvent accusé Nagano) et qui est apparue une fois encore rendre parfaitement justice à l’œuvre.

Au total, on l’aura compris, une production de haut niveau musical, à la fois spectaculaire et profonde, jamais caricaturale, qui livre non pas une vérité révolutionnaire ou un banal manifeste contre les autocraties, mais une lecture sans concession des démons russes, et des nôtres par la même occasion. Au-delà des guerres en Ukraine, de la Russie éternelle et de la Pologne (qui en ce moment se réveille dans son rôle historique de ver dans le fruit), c’est le mécanisme des pouvoirs toujours manipulés aujourd’hui par des forces supérieures au politiques, qui quels qu’ils soient n’ont plus la main sur des destins du monde. Glaçant.

Merci de vos explications concernant cette production que j’ai pu voir hier soir. Le problème (si l’on peut appeler ça un problème) est que très peu de personnes (moi y compris) ont les connaissances nécessaires pour découvrir et analyser toutes les subtilités d’une mise en scène si complexe et que finalement on se rappellera seulement des magnifiques costumes et décors. Serait-ce une raison qui inciterait les directeurs à choisir des mises en scène plus simplistes, mais peut-être plus accessibles ? À noter qu’il restait des places inoccupées dans la salle.

Oui c'est une mise en scène complexe, mais je trouve que c'est stimulant après de rechercher les choses pour mieux l'approfondir ; Mais c'est aussi une mise en scène lisible sans avoir besoin de lire plein de références après l'avoir vue.

Permettez-moi encore une correction : les mâts de cette forme ne sont pas destinés à l’alimentation électrique, quatre câbles suffiraient, mais supportaient autrefois des lignes téléphoniques partant ensuite dans toutes les directions. Ce détail pourrait avoir son importance et suggérer la communication réservée aux dirigeants ou même la surveillance (j’ai trouvé une photo du bureau de Vladimir Poutine avec trois appareils téléphoniques). Anachronisme avec les cartes lumineuses informatisées, mais il faut bien récolter les informations.

Castorf est une personnalité théâtrale à propos de laquelle on peut employer le mot « génie ».Son Ring de Bayreuth ( vu 3 fois) était exceptionnel et j’attends la vidéo qui nous avait été annoncée.

Je vais essayer,si ce n’est pas trop tard,d’aller voir ce Boris qui semble extrêmement intéressant mais je dois avouer que je n’ai jamais aimé Nagano.

On trouve des vidéos sur Youtube en cherchant : ring bayreuth castorf