L’Opera Stabile, la salle expérimentale de l’Opéra de Hambourg est au fond de la petite rue qui le longe (Kleine Theaterstrasse), juste à côté de l’entrée des artistes. C’est un espace libre, adaptable à toutes formes (on y verra aussi dans la saison des spectacles pour adultes, dont celui de Christoph Marthaler sur Mahler) et qui accueille ici une cinquantaine d’enfants et quelques adultes. C’est assez peu eu égard aux moyens mis en œuvre, mais l’espace est réduit au milieu de l’important décor construit en forme de livre d’images qui se déploie tout autour par Rainer Sellmaier.

A 15 heures tapantes, les portes s’ouvrent et le public est accueilli par le gardien des oies, et le reste de la troupe aux riches costumes, il s’installe au centre, sur le sol vert-prairie, c’est le pré aux oies, et le public (dont les enfants revêtus de casquettes en forme d’oies) figure les oies à qui on va d’abord apprendre à caqueter…

Il y a aussi les adultes qui accompagnent et sur deux ou trois tabourets, quelques grands parents, en tout, moins d’une soixantaine de personnes, et c’est complet sur toutes les représentations.

Tout commence donc par un exercice collectif de caquetage, adultes et enfants, orchestré par la jeune Aebh Kelly, qui chante le gardien des oies : en fait, elle fait un cours de « dressage » du public.

Le décor est situé tout autour, avec dans le premier coin à gauche de la porte d’entrée, la maison de la reine, dans laquelle prennent place aussi les quelques musiciens, et nous suivrons le déroulé en nous tournant comme des oies qui suivent leur gardien, dans un décor qui représente tour à tour la maison de la reine, la campagne et la forêt, la porte d’entrée du palais du prince charmant, le palais, et les cuisines. Assis au centre on s’aperçoit aussi que l’entrée du théâtre, marquée par deux tours, est en fait l’entrée d’une sorte de château fort de conte de fées.

C’est un vrai livre d’images, dans un décor très précis, très bien fait, que les enfants peuvent voir de très près (ils ne sont à jamais plus de deux ou trois mètres des artistes) et ce sentiment de proximité est essentiel : c’est l’impression d’être au cœur du théâtre, sans besoin d’un quelconque équipement virtuel…

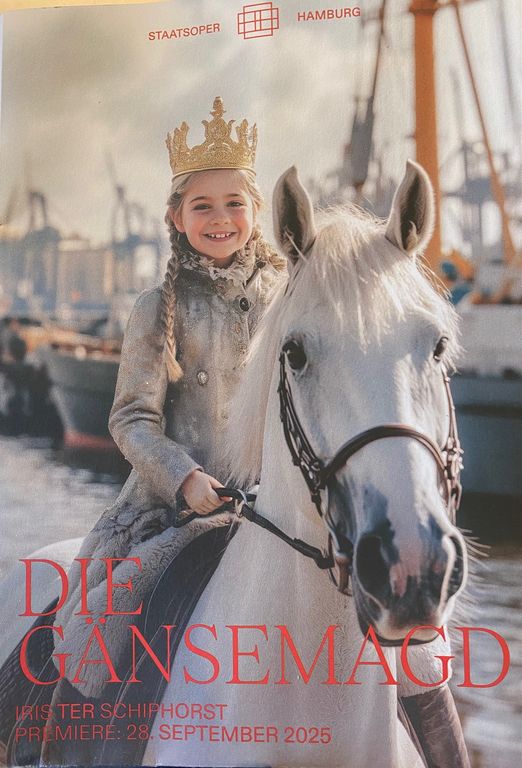

L’attention est aussi attiré par le programme de salle, avec une partie « enfants » avec ses questions, ses jeux et ses quiz, et une partie plus traditionnelle « adultes » riche et complète, qui se lit en retournant la partie enfant, et qui est indice de l’extrême soin qu’on accorde à ce type de projet.

La trame

Rappelons brièvement la trame des frères Grimm, typique des contes de fées.

La princesse doit épouser un joli prince charmant et doit quitter sa mère, la reine, à la fois heureuse et triste de laisser partir sa fille, qu’elle fait accompagner par sa camériste. Elle monte sur son cher cheval, Falada (qui a une grande qualité : il parle) et muni d’un viatique tout aussi magique, un mouchoir que sa mère a taché de trois gouttes de son sang qui doit la protéger et lui donner la force.

En chemin elle a soif et demande à sa camériste de se pencher dans le ruisseau pour lui donner de l’eau mais la femme de chambre refuse avec hauteur. En essayant alors elle-même, elle perd le précieux mouchoir et du même coup toute sa force. La camériste en profite pour prendre le pouvoir, elle oblige la princesse à échanger les habits : elle sera la princesse-fiancée et la princesse deviendra la camériste tout en jurant de ne jamais révéler à aucun homme la supercherie.

Arrivée au château, la fausse princesse est fiancée au prince et la vraie devient gardeuse d’oies. Mais la fausse princesse fait tuer le cheval Falada, de peur que celui-ci, doué de la parole, ne révèle ce qui s’est passé.

La jeune princesse réussit à récupérer la tête du cheval décapité, et la fait accrocher au-dessus d’une porte de la ville devant laquelle elle passe chaque jour, et chaque jour, la tête, qui a gardé sa faculté de parole, lui rappelle combien sa mère la reine serait déchirée de connaître la situation où elle se trouve.

Mais cette conversation quotidienne, le petit garçon qui l’accompagne pour garder les oies qui avait déjà remarqué ses cheveux d’or l’a surprise, et va en avertir le roi, père du « prince charmant ». Comme elle a juré de ne rien dire à aucun homme, le vieux roi lui suggère de s’adresser à un vieux poêle en fonte et de lui raconter son histoire. Le poêle faisant chambre d’écho, le vieux roi entend, comprend qu’il a été trompé, qu’elle est la vraie princesse, le dit à son fils ravi qui avait déjà croisé le regard de la belle gardeuse d’oies. Quant à la camériste coupable, on lui demande de choisir son supplice et elle est condamnée à rouler dans un tonneau hérissé de clous. Le prince épouse la princesse, tout est bien qui finit bien…

La production

Tout en gardant l’essentiel de l’histoire, y compris avec sa cruauté – on surprend quelques larmes des enfants quand la princesse perd son mouchoir ou quand Falada est tué par le boucher – muni de son énorme couteau (on voit le boucher, on voit son couteau, et on entend seulement le hennissement fatal derrière le décor), mais Kratzer veut transmettre son propre message, qui n’est pas tout à fait celui du conte.

D’abord, il fait de la camériste un vrai personnage « déterminé » par son destin. Dès le début, elle regarde furtivement et avec envie dans le bagage de la princesse, et en même temps répond aux ordres assez brutaux de ses deux patronnes : il installe l’idée que la servante n’existe pas dans cet univers, elle est juste l’outil pour porter bagages et charges : d’ailleurs, la princesse est sur son cheval et la camériste suit, à pied, avec le barda. La détermination sociale, l’assignation à une fonction subalterne provoque l’envie, la frustration et le désir d’une autre vie. Alors qu’elle est considérée par la reine et la princesse comme un outil, la camériste gagne une psychologie et une identité.

Quand la princesse devient gardeuse d’oie, elle le devient parce qu’elle ne sait rien faire d’autre : une princesse sans son statut de princesse ne sait rien faire de ses dix doigts dans le monde des humains, juste bonne à garder des oies, le dernier des métiers. Une Princesse est un statut, une façade, et une fois dans le monde « réel », elle est un boulet à jeter au milieu des oies.

Dans le monde des rois, une servante est une éternelle reléguée « derrière la porte », sans accès au palais. La mise en scène matérialise avec netteté l’expérience de la servitude et de deux mondes, celui des petits et des grands…

L’autre expérience, c’est celle de la servante devenue princesse, qui joue maladroitement avec les signes habituels de la richesse qu’elle a observés mais dont elle ne sait pas user (ce n’est pas si facile d’être un transfuge social…), demandant à être servie dans un gobelet d’or, ou rompant tous les codes du savoir vivre quand elle demande au petit déjeuner un énorme pot de Nutella dans lequel elle plonge un saucisson entier (tous les gamins sont étonnés et écœurés …). Le pot de Nutella est symbole du petit déjeuner de tous les gamins, mais aussi du désir de la camériste qui veut avoir tout ce qu’elle a vu à la table des rois tout en en étant privée. On lui apporte aussi des œufs coque, puis une énorme volaille assise sur un homard… en somme, une sorte de profusion où elle devient non plus la méchante princesse, mais celle qui pense mimer (en les caricaturant) les codes de la société à laquelle elle n’appartient pas, comme la manière brutale dont elle s’adresse aussi au boucher, trop heureux de servir cette nouvelle princesse qui lui ordonne de décapiter le cheval Falada.

Dans cette vision, le Prince ne la considère pas, pendant qu’ils sont à table ensemble, il est plongé dans ses livres, il ne l’attend pas, elle ne l’intéresse pas : tout l’inverse du Prince charmant en attente de sa Cendrillon. Le prince est ailleurs, mais en même temps montre par cette attitude que cette princesse-là n’est pas la « juste » promise..

Enfin quand la résolution arrive, le roi comprend tout de suite à qui il a affaire (il a vu la fausse princesse aux prises avec le pot de Nutella, mais il a vu aussi la « vraie princesse » isolée derrière la porte, et l’a considérée d’un regard furtif mais interrogateur. Depuis Tartuffe de Molière et le discours de l’Exempt, on sait que seuls les rois savent distinguer l’être de l’apparence :

Nous vivons sous un Prince ennemi de la fraude,

Un Prince dont les yeux se font jour dans les cœurs,

Et que ne peut tromper tout l'art des imposteurs.

D'un fin discernement, sa grande âme pourvue,

Sur les choses toujours jette une droite vue,

Chez elle jamais rien ne surprend trop d'accès,

Et sa ferme raison ne tombe en nul excès.

Ainsi, comme pour anticiper l’issue, il se dit sans doute confusément que la princesse-fiancée n’est pas celle qu’il avait rêvé pour son fils. Ce fils d’ailleurs sans mère, en dehors de ses livres ne regarde que les portraits accrochés au mur, comme des souvenirs d’un lointain bonheur familial perdu : on comprend alors que se plonger dans les livres est un palliatif, un moyen de combler cette perte, d’éviter la réalité.

Quand la vérité est révélée, le roi met son fils devant la vraie princesse, et pour la première fois, le jeune Prince regarde autre chose qu’un livre, mais en même temps la fin est transformée et ne respecte pas le texte des Grimm : la servante n’est pas condamnée à mort, la princesse malgré tout la serre dans ses bras, et ainsi lui pardonne… Encore une fois, la question du pardon est visualisée ici pour les enfants comme une valeur cardinale de l’humanité.

Quant à la reine, la mère, qui sans nouvelles de sa fille, se doutait bien que quelque chose se passait, elle arrive chez le roi père du prince charmant, ‑il est veuf- tout le monde se retrouve, la servante redevient servante, mais visiblement le prince a trouvé sa princesse et le roi veuf (peut-être) une épouse possible. Ça n’est pas dit, il n’y a pas de fin de contes de fées, mais seulement une fin heureuse pour tous parce que tous se sont transformés, sont devenus autres et que l’histoire les a fait mûrir.

Et il s’est passé quelque chose pour les enfants aussi, qui en sortant disent (J’en ai entendu plusieurs) « je veux revoir Die Gänsemagd ».

Tobias Kratzer dans un pur univers de conte de fées, ou plutôt des livres de contes de fées tels que l’on se les rappelle dans les tréfonds des souvenirs de l’enfance, qui évoque de ce Moyen Âge rêvé avec de beaux costumes aux couleurs chaleureuses, crée un petit monde, un tout petit monde dans lequel immédiatement les enfants sont immergés, qui est pur univers théâtral, en trois dimensions, sans artefacts (vidéos, computers etc…). Quand les enfants (et même les adultes) pénètrent dans la salle, ils sont immédiatement comme aspirés dans ce qui ne ressemble pas à une salle de théâtre, dont le décor circulaire fait que les spectateurs suivent le déroulement en bougeant, en se tournant, comme le troupeau d’oies qui suit son patron.

Comme ils sont les oies, la princesse circule parmi eux, laissant voir ses cheveux d’or, frôlant les enfants, qui sentent le costume, la jupe de grosse laine etc… ils perçoivent, sans le « quatrième mur », comment le théâtre transporte dans une autre réalité, qui a ses formes spécifiques et ses lois, mais qui est chair et os, qui vit et les fait vibrer.

Par ailleurs et fort habilement, le parcours de la pièce qui dure une heure commence chez la reine (au milieu du petit orchestre ainsi complètement mêlé à la scène), puis on suit le parcours qui tourne jusqu’au palais du roi, très reconnaissable avec son côté médiéval (moulures de bois, murs rouges, légères dorures, sorte de décor de « castle » aristocratique à l’anglaise) et se terminant par la cuisine, l’office, avec ses couteaux, son four et surtout son poêle en fonte déterminant pour l’histoire. Avec la porte d’entrée dans la salle protégée par deux tourelles qui sépare le point de départ (chez la reine) et point d’arrivée (chez le prince). On s’y croirait.

Surtout, et très subtilement, Rainer Sellmaier a conçu deux univers royaux : celui de la reine et de la princesse, doré, fleuri, souriant, délicat. Là où sont les musiciens est brossée comme une discrète image de paradis : en sortir c’est tomber « dans le monde » et donc courir tous les risques, sortir du cocon familial, c’est tomber dans l’aventure.

En face, le palais du vieux roi et du « prince charmant-lecteur », est plus sombre, moins riant, plus « bourgeois » au sens gris, avec ces photos au mur qui montrent qu’on vit dans le souvenir et que, pour tout dire on ne s’y amuse pas trop. Bien évidemment les enfants ne peuvent le déduire avec cette précision, mais ils peuvent le ressentir confusément, On est parti du doré fleuri, on arrive à la maison cossue, mais plus sombre et moins avenante. La princesse-fiancée est celle qui par son arrivée doit réveiller ce monde un peu gris. La fausse n'y arrive pas, parce qu’elle est empêtrée dans ses désirs et ses frustrations, la vraie y arrivera, non parce qu’elle est la vraie princesse, mais simplement parce que devenue gardeuse d’oies, elle a compris le monde et l’a vu avec d’autres yeux, elle a grandi… Cela s’appelle l’expérience.

Quelques effets très simples donnent l’idée du voyage : le décor de campagne en toile peinte défile, mobile, montrant des paysages qui évoluent, le ruisseau est figuré par un jeu d’éclairages et un petit pont qu’on a traversé, la forêt profonde et inquiétante montre un arbre flanqué d’une paire d’yeux brillants qui observent le mouvement, et Falada, le cheval est composé de deux « porteurs » qui portent la charge non sans un certain « réalisme de dessin-animé », si bien que l’on y croit.

Il faut noter aussi la manière dont la princesse à qui on a remis la tête décapitée, l’accroche au-dessus de la porte d’entrée devenue « porte de la ville », « porte du monde théâtral », et que par un joli mécanisme la tête se met à bouger et à parler, avec une vraie stupéfaction des enfants et une vraie participation. Chaque scène, chaque moment a son détail juste, très clair pour les enfants complètement fascinés si bien que lorsque la princesse doit donner sa « robe de fiancée » à sa camériste et prendre les habits de souillon, quelques-uns se mettent à pleurer ou lorsque le chapeau rouge du petit gardien des oies (Aebh Kelly) lui échappe, il passe naturellement tel un ballon de main en main dans le public ravi…

Mais le conte à travers une histoire tout de même cruelle (Prince orphelin, princesse piégée, cheval décapité) doit aussi donner quelques leçons morales. Tobias Kratzer insiste donc d’abord sur la question de la sujétion, la dialectique « maître/valets » et sans disculper la servante, montre une certaine compréhension pour le personnage, frustré, ignoré, utilisé (= devenu outil) pour sa maladresse ensuite et son inadaptation à un monde auquel elle n’appartiendra jamais.

Justement, il conduit son récit jusqu’au pardon et non à la punition et à la vengeance. Ce qui est une vraie leçon des Lumières, mais aussi une leçon d’humanité pour notre aujourd’hui et surtout le « demain » de ces enfants. La leçon est assez évidente, mais pas si simple : elle montre que tous, même les coupables, sont des humains et leur comportement même cruel (meurtre du cheval Falada) doit pouvoir être expliqué, voire pardonné.

C’est toujours la question de la Clémence, comme acte suprême des gens de pouvoir (si important chez Mozart) et ici c’est la Princesse redevenue princesse après avoir été gardeuse d’oies qui pardonne : le passage par le statut de dernière des servantes, a été fructueux… une sorte de « Vis ma vie » qui conduit à la compassion, à la compréhension, puis au pardon. Ayant vécu la vie de gardeuse d’oies, la princesse n’est plus une simple « façade » qui fait rêver, elle a acquis une intériorité, elle est devenue « humaine ».

Tout cela est dit, de manière limpide, souriante parce qu’au bout du compte/conte, personne n’est vraiment puni, mais chacun retourne à son ordre, qui est aussi une leçon sociale : le passage d’un ordre social à l’autre n’est jamais évident, les transfuges de classe attendront. Mais l’autre leçon, plus voltairienne, est « qu’il faut cultiver son jardin » avant de considérer celui du voisin.

Les interprètes

Mais si la valeur pédagogique du conte est ici affirmée par la mise en scène, l’objectif est aussi et peut-être surtout de faire admettre par les enfants les lois particulières de l’opéra : d’abord par un jeu habile qui alterne dialogues et chant, permettant de suivre l’action de manière fluide, ensuite par une forme complète, même si simplifiée, qui offre une palette très juste de ce qu’est un opéra.

Ensuite la musique est installée naturellement dans l’univers scénique : les musiciens sont costumés, et ils forment un petit ensemble dispersé dans le coin de la « maison de la reine », dorée et fleurie que nous avons évoquée, comme si la maison de la reine était un palais de la musique, un petit paradis. Leur présence est naturelle, « dans le paysage », pas du tout ritualisée, et la cheffe d’orchestre est en haut du décor, côté « palais du prince charmant » presque invisible, en face de l’orchestre, tandis qu’un écran TV renvoie aux chanteurs qui bougent tout autour ses signes d’attaques. En dissimulant ainsi la cheffe, on met les musiciens qui jouent au premier plan et sur la scène, comme de petits personnages sans que les gestes directoriaux ne perturbent la vision de l’ensemble et ne distraient le regard des enfants de la trame : ils découvriront pleinement le chef d’orchestre « quand ils seront grands ».

La musique d’Iris ter Schiphorst est résolument contemporaine (2009–2010), mais en même temps soutient un chant plutôt traditionnel, où sont présentes en une heure les formes essentielles de l’opéra, les airs, les duos, les dialogues rythmés et chantés (on pourrait dire « à la Rossini »), le parlato, voire le mélologue ou le récitatif accompagné dans la mesure où le parlato est souvent accompagné de musique en arrière-fond. De tout un peu… On peut gager que le jour où ils iront dans la grande salle écouter un opéra « pour adultes », les enfants ne seront pas dépaysés parce qu’ici c’est un concentré de formes traditionnelles, en « palette sonore contemporaine » qui leur a été offert, sans jamais heurter l’oreille, mais toujours avec délicatesse et subtilité : c’est indiscutablement un opéra, mais sans le rituel opératique, un opéra en quelque sorte auquel on accède « de plain-pied ».

Et on est frappé aussi par la qualité de l’engagement et de la prestation des chanteurs (tous sont membres de la troupe) où l’on remarque un soin tout particulier au phrasé : il faut que le texte soit clair et limpide pour les enfants et ainsi montrer qu’à l’opéra « on peut tout comprendre », mais il faut montrer aussi les différences vocales : ici l’essentiel est composé de voix féminines, puisque le prince est un rôle (à peine) parlé et essentiellement muet, que le deuxième rôle parlé est celui, invisible et caché, du cheval Falada (le jeune marionnettiste Carlo Silvester Duer qui gère le mouvement de la tête) et que les deux seuls rôles masculins chantés sont, d’une part celui du roi-père, la basse

Tigran Martirossian, qui est un des piliers de la troupe depuis 2005 dont la voix puissante fait impression dans ce petit espace, et du ténor Peter Galliard, bien connu pour ses rôles de caractère, à Hambourg et ailleurs, qui est ici le méchant boucher qui décapite Falada le cheval avec une légèreté qui rappelle Mime (un rôle qu’il a d’ailleurs chanté) à ses fourneaux préparant les potions létales pour Siegfried.

Du côté des voix féminines, la reine (mère de la princesse) est Katja Pieweck, qui le soir même sera Meg Page dans Falstaff (Prod. Calixto Bieito de 2020). Elle a fait toute sa carrière à Hambourg depuis ses années à l’Opéra Studio, et elle intervient assez peu mais avec efficacité dans son très beau costume de reine qui n’est pas sans rappeler certains costumes du deuxième acte de Tannhäuser à Bayreuth.

Aebh Kelly, qui appartient au Studio, est Kürdchen, le petit gardien des oies avec une vraie vivacité et une jolie voix de mezzo-soprano, qui entraîne le jeune public à caqueter. Elle est très communicative dans le rôle, qui doit être particulièrement proche des enfants, mobile et virevoltant.

La princesse est Ida Aldrian, mezzo-soprano elle-aussi, dans la troupe depuis la saison 2019–2020, avec un très joli timbre : c’est peut-être la seule qui ait à chanter un véritable air lyrique, très contenu (elle chante sa tristesse au milieu de ses oies), avec une belle diction et une voix très bien posée et très contrôlée.

Enfin la méchante servante est l’une des vedettes historiques de la troupe, Hellen Kwon. Elle en est membre depuis 1987 et y a chanté tous les grands rôles de soprano, dont la reine de la nuit dans Die Zauberflöte qui est l’un de ses chevaux de bataille. Elle est une servante très engagée, avec une vraie présence (c’est le personnage le plus élaboré) qui frappe les enfants d’autant que son volume vocal est impressionnant dans ce petit espace et fait mesurer à des jeunes spectateurs non habitués ce qu’est une voix d’opéra et sa puissance.

L’ensemble est dirigé avec discrétion par Claudia Chan, qui contrôle tout du haut du décor. Le petit ensemble est ici d’une grande souplesse, d’une belle précision aussi, plus de l’ordre du continuo, d’un accompagnement des voix, avec quelquefois une fonction de « commentaire » au sens d’une « musique de scène », qui ne manque pas à certains moments de marquer sa présence sans jamais être envahissante.

C’est une véritable Gesamtkunstwerk, même si c’est d’un format réduit (Gesamtkunstwerkchen ?), parce qu’on y note un véritable engagement de tous, beaucoup de plaisir, partagé par le public, et surtout une production qui est un vrai petit bijou. On prend les enfants très au sérieux, et on leur offre un spectacle d’une très grande qualité, qui fonctionne à tous niveaux, y compris par son titre. Die Gänsemagd est jouée à l’opéra dont le premier nom était au XVIIIe Oper am Gänsemarkt parce que l’opéra se trouve dans l’ancien quartier du « Marché aux oies » (Gänsemarkt est d’ailleurs le nom de la station de métro attenante à l’opéra), ainsi le sous-titre est-il « Die Gänsemagd am Gänsemarkt », « la gardeuse d’oies au marché aux oies »… Et la boucle est bouclée.

Au-delà du sourire, une heure de vrai plaisir, non dénuée d’émotion et surtout… de vrai théâtre.