La production

Nous avons largement et dans le détail rendu compte du travail de Valentin Schwarz et de son équipe pour ne pas revenir dessus, le lecteur trouvera ci-dessous les liens nécessaires vers nos comptes-rendus.

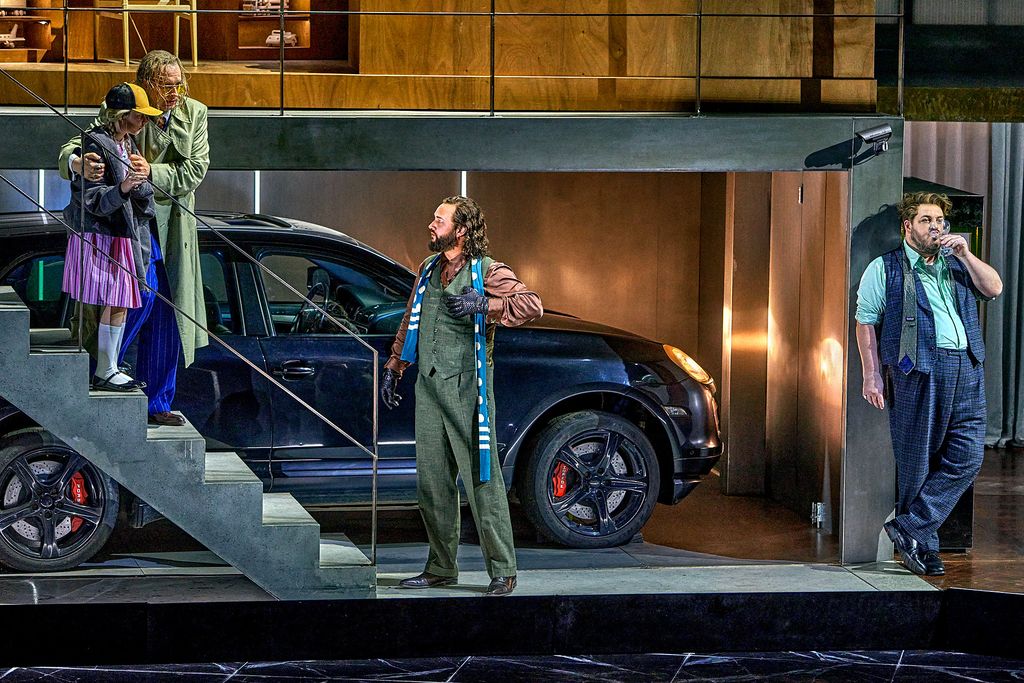

Quelques rappels : le travail de Valentin Schwarz a été fortement inspiré par le soap-opera et la série « Succession », faisant de l’histoire du Ring une histoire de succession, de passage de génération, ce qu’elle est, et faisant de l’enfant à élever « l’or » qu’il faut à tout prix préserver. L’erreur des premières années a été de chercher comme dans un puzzle des correspondances entre les symboles du Ring wagnérien et ceux du Ring schwarzien, aussi nombreux et divers, mais plus cryptiques. Tout le monde a cru que la petite fille qui suivait Erda dans Rheingold était Brünnhilde, alors qu’on retrouve cette enfant, qui a grandi, dans Siegfried comme celle qui va sans doute succéder à Erda. Tous cherchent dans cette histoire à avoir une suite à travers leurs enfants. Et celui qui était « l’Or » dans Rheingold, un enfant enlevé et élevé par Alberich vêtu d’un tee-shirt jaune et d’une casquette jaune et noire, horrible, méchant, qui jouait à terroriser tout ce qui bouge se retrouve dans Siegfried « jeune Hagen », jeune homme « aidant » de Fafner dans son lit médicalisé, et singulièrement apaisé. Il n’est plus l’or qu’on cherche, et le rejeton (la rejetonne, c’est cette fois une petite fille) de Siegfried et Brünnhilde est devenue cet or que tous cherchent à préserver. Car l’or n’a sans doute pas d’odeur, mais pas de genre non plus.

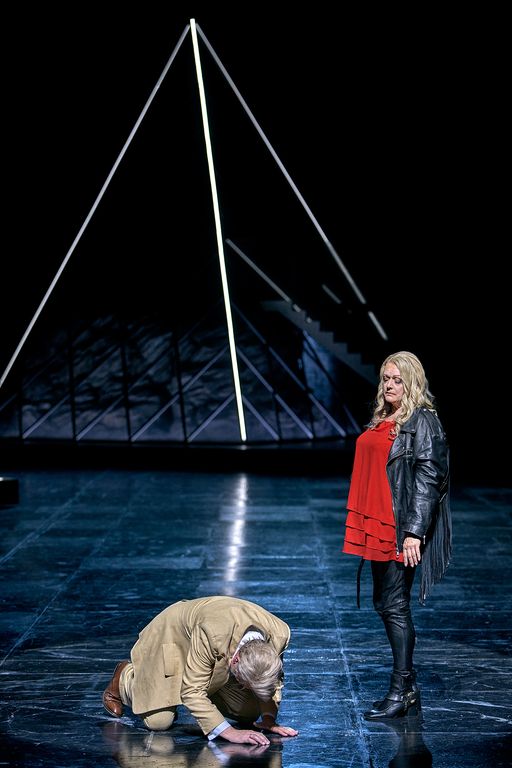

En dehors de cette ligne, très clarifiée au fil des années, on se trouve devant une ferblanterie (le mot, on le sait, est de Boulez sur Götterdämmerung) symbolique qui remplace celle de Wagner, Nothung est un pistolet, une béquille épée selon les besoins, le châle de Freia (qui se suicide à la fin de Rheingold et qu’on enterre au début du deuxième acte de Walküre) se transmet par Brünnhilde, et le symbole de toute l’histoire n’est plus un Ring, un anneau, devenu une breloque ouvertement sans valeur que Siegfried refile au jeune Hagen mais une pyramide lumineuse, une lampe qu’on se refile de héros en héros et de génération en génération, jusqu’à la fin.

C’est un signe d’hybris – et de naïveté – d’avoir voulu remplacer les symboles de Wagner (Nothung, Tarnhelm, Ring) par d’autres. Quelquefois en effet, la dramaturgie imaginée par Wagner est la plus forte et Schwarz volens nolens est bien obligé d’en passer par là. Son premier acte de Walküre reste un premier acte de Walküre, à cette différence notable que Sieglinde est déjà enceinte de Hunding, et que le petit Siegfried sera « reconnu » (sic) par Siegmund, mais qu’il est en réalité le rejeton des ennemis de Wotan… Ce qui explique peut-être qu’il n’est pas gentil-gentil et que le couple Brünnhilde-Siegfried bat de l’aile… Au moins c’est moral, cela évite que l’inceste du frère et de la sœur n’ait un fruit défendu et ensuite des relations familiales complexes avec ce pauvre Siegfried amoureux de sa tante.

Point de Grane non plus : Grane devient le fidèle majordome de Brünnhilde, qui l’accompagne sur son rocher entouré de flammes, il devient un humain si bien que jamais Grane n’avait eu une telle matérialité sur scène depuis Marjorie Lawrence qui chevauchait un vrai cheval. Et ce Grane qui suit Brünnhilde comme son ombre aura droit (au moins sa tête) au moment de l’immolation à reposer aux côtés du couple.

Ce Grane en effet est massacré dans Götterdämmerung dès l’arrivée de Siegfried chez les Gibichungen : c’est un œil trop protecteur et trop avisé face à un Siegfried assez léger et il vaut mieux s’en débarrasser. Sa tête dans un sac plastique se retrouvera au moment de l’immolation dans une des scènes les plus ratées de l’histoire du Ring à Bayreuth.

Dans ce Ring, les héros sont des humains qui grandissent (Hagen) et vieillissent, les Dieux meurent (Freia, puis Wotan qui se pend à l’ultime seconde du Ring), Grane d’ailleurs jeune homme dans Walküre avec une belle chevelure (pardon, crinière) est bien plus vieux dans Götterdämmerung et sa crinière est toujours aussi longue, mais blanchie…

En bref, on a quelquefois l’impression que Valentin Schwarz se pose sans cesse la question « Wagner ou comment s’en débarrasser », avec des moments très pénibles (par la chevauchée des Walkyries dans une clinique réparatrice – dans ce monde où l’on vieillit, il faut faire avec la chirurgie… et Götterdämmerung est un vrai ratage) et d’autres plus maîtrisés et plus réussis. Rheingold n’est pas le pire des quatre, et si le premier acte de Siegfried est assez traditionnel, le deuxième est sans doute le moment de pur théâtre le plus réussi de toute l’entreprise : Fafner comme l’oncle à héritage qu’Alberich et Wotan viennent trouver, l’un avec un pauvre bouquet et l’autre avec un énorme, figures des deux frères dont l’un a réussi et l’autre échoué, le raté de la famille : dans cette histoire, ils sont jumeaux et se battent dès la gestation où Wotan perd son œil – une vidéo initiale dans Rheingold nous le montre et ce Ring se referme sur les deux enfants enlacés dans le ventre maternel, prémisse d’un avenir radieux…

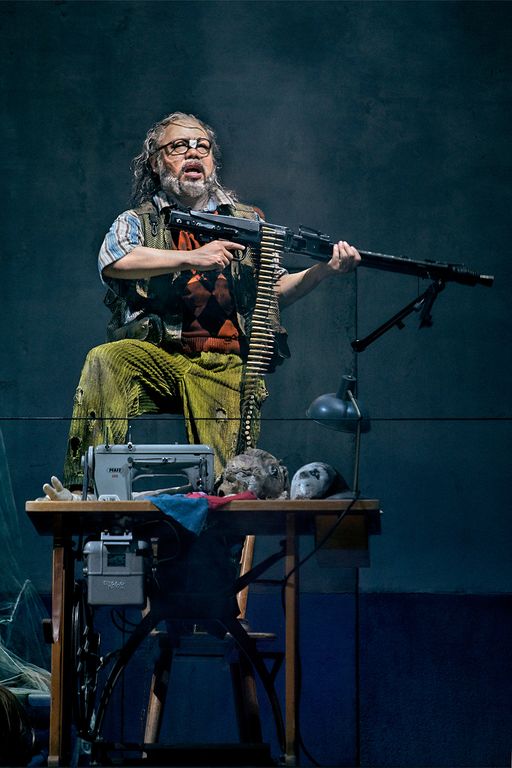

D’autres moments sont réussis, les Nornes vécues comme un cauchemar de l’enfant de Brünnhilde par exemple, ou surtout la reconnaissance des jumeaux dans Walküre, où ils revivent leur enfance dans le décor familial qu’on avait déjà repéré dans Rheingold, reconstituant ainsi leur gémellité par ce souvenir commun. De même Mime qui a passé sa vie à éduquer Siegfried s’est servi des marionnettes de l’histoire familiale dans la maison de sa mère réaménagée…

Peut-être tout cela semble-t-il au lecteur une sorte de bric-à-brac incompréhensible et l’impression sera juste : il y a dans ce Ring du chaud et du froid, du meilleur et du pire.

Ce qui s’est amélioré au fil des ans, c’est la conduite d’acteurs, plus attentive, c’est la gestion des moments d’émotion avec un final de Walküre (sans rocher, sans feu, mais avec une toute petite bougie) où Wotan a rarement été aussi déchirant et où il se sépare de Fricka pour vivre sa vie de Wanderer ; dans Siegfried, c’est aussi la gestion des « inutiles », ceux qui ne chantent pas, comme le jeune Hagen dans Siegfried, qui aide à tuer Mime, tout prêt à suivre Siegfried, et qui finalement comprend au moment du réveil de Brünnhilde qu’il est exclu de cet avenir-là et quitte la place, déçu, et sans doute méditant sa vengeance devant l’indifférence du héros qui ne le considère même pas.

Il me semble que l’entreprise dramaturgique de « détournement » de l’histoire était trop ardue pour qu’elle puisse réussir sur le théâtre. Peut-être sous une autre forme (bande dessinée, animation) eût-elle pu acquérir une certaine crédibilité, mais même avec le réel engagement de certains chanteurs (on pense à Konieczny, ou Sigurdarson), elle n’a pas tenu la distance d’un Ring en soi très solidement charpenté dès ses origines en 1876, et très solidement ancré dans l’imaginaire du spectateur.

Mais Katharina Wagner n’a pas eu tort de confier l’entreprise à cette jeune équipe. Dans sa volonté d’explorer les possibles des histoires wagnériennes, de faire de Bayreuth une sorte de théâtre expérimental de la Wagnérie, préservant la qualité musicale malgré – dans ce cas – les difficultés nées de la pandémie, elle prend ses risques avec raison. La programmation actuelle offre une vraie diversité de genres, de visions, de visuels aussi et il faut saluer cette diversité. Mais encore faudrait-il que cette diversité rencontre un public, et dans le cas de ce Ring, cette rencontre n’a pas eu lieu : les amateurs de théâtre dramaturgique ont été déçus, et les wagnériens traditionnalistes n’ont pas été consolés de leur traumatisme Castorf. Qu’après quatre ans les huées aient été lors des saluts de l’équipe de mise en scène encore si fortes (plus fortes que pour le dernier Crépuscule de Castorf qui en était tout déçu) en dit long, malgré quelques râles de plaisir isolés.

Pour ma part, la vision répétée de la production (c’est mon quatrième Ring Schwarz) a accentué ma relative indifférence, comme un vaccin, notant çà et là des détails intéressants, çà et là des errances, une ou deux fois des fulgurances, et tant d’inutilités… Mais un signe ne trompe pas : toute ma vie je me souviendrai que dans le Götterdämmerung de Chéreau, on regardait sa montre pour savoir combien de temps manquait, et on voyait le temps courir avec l’angoisse que ce spectacle ne prenne fin et celle de ne plus revoir ces images sublimes. Ici en voyant arriver Brünnhilde avec son chapeau au-dessus de la piscine abandonnée, on se dit, ouf, bientôt la fin…

Les aspects musicaux

Les voix

Il en va différemment de la musique car les choses au fil des ans se sont consolidées. Les distributions à Bayreuth sont construites selon le principe de la troupe qui gouverne tout le théâtre allemand. Les chanteurs assument plusieurs rôles dans les divers opéras, et en plus beaucoup peuvent servir de doublure au cas où. Dans cette « troupe », il y a au moins deux Wotan possibles sinon trois, deux Siegfried possibles, deux Siegmund, et un chanteur comme Klaus Florian Vogt peut chanter tous les grands rôles de ténor, Walther, Siegmund, Loge, Siegfried, Parsifal, Lohengrin et même Tristan, sans compter au moins deux Brünnhilde, deux Sieglinde etc… Certes, il est préférable que les chanteurs ne se dispersent pas entre deux représentations à chanter ici et là, mais comme beaucoup sont employés dans plusieurs opéras, c’est un moyen de les tenir à Bayreuth.

L’autre élément essentiel est que Bayreuth est depuis 1951 non un théâtre pour valeurs consacrées du chant, mais une sorte de rampe de lancement de voix nouvelles qui ensuite lui restent fidèles ou s’éloignent. Nina Stemme, Lise Davidsen en sont deux exemples récents, mais Leonie Rysanek, ou Waltraud Meier ou Gwyneth Jones sont des voix que Bayreuth a lancées. Alors il est pleinement légitime d’entendre à Bayreuth des voix qu’on commence à entendre dans les opéras alentour, d’autant que la salle a une acoustique particulièrement favorable et le public y est particulièrement chaleureux et généreux. Cette année, c’est le cas de Elza van der Heever (Elsa de Lohengrin), de Jennifer Holloway (Sieglinde) ou de Miina-Liisa Värelä en Ortrud, voire Christina Nilsson en Eva.

Mais tout ce qui chante à Bayreuth n’est pas gosier d’or : il y a eu des expériences très malheureuses par le passé, d’autant plus cruelles que Bayreuth est une scène où l’on se présente en ayant vraiment travaillé, et les échecs sont souvent rédhibitoires.

La distribution du Ring est globalement stable, et a remporté un notable succès.

Les "anciens"

Tomasz Konieczny (Wotan)

Tomasz Konieczny est le Wotan de ce Ring. Il est toujours fascinant de constater combien le personnage, le chant, le jeu sont façonnées par les mises en scène. On imagine difficilement un autre que Michael Volle dans la production Tcherniakov à Berlin, on a vu combien le changement de Wolfgang Koch à Iain Paterson changeait le Wotan de Castorf, Tomasz Konieczny est profondément lié à cette production dont il a assumé avec beaucoup d’engagement le personnage, un Wotan moins distancié que dans d’autres visions, moins dieu et plus humain (c’est évidemment le credo de Valentin Schwarz). L’émission particulière du chanteur, sa manière de livrer un discours quelquefois heurté en faisait jadis un très bon Telramund et son Wotan n’a pas la noblesse qu’on attend quelquefois, mais il transmet urgence, nervosité, autoritarisme et au total faiblesse, notamment dans Die Walküre, où son personnage est convaincant et émouvant. Du point de vue strictement vocal, je préfère des Wotan plus « chantants », des timbres plus séduisants, un phrasé moins heurté qui confine quelquefois à la vulgarité, mais force est de constater que son personnage tient la route et la distance et qu’il plaît au public qui lui fait à chaque fois une ovation océanique. Ce n’est certes pas mon Wotan de l’île déserte, mais c’est un Wotan qui porte une vraie sincérité et en tous cas très expressif.

Olafur Sigurdarson (Alberich)

Olafur Sigurdarson remporte depuis de début de ce Ring un vrai succès en Alberich, c’est une découverte de Bayreuth, et je pense qu’il restera attaché au personnage de frère « looser » d’un Wotan apparemment gagnant. Mais à la fin de Götterdämmerung, Wotan se pend et Alberich reste vivant, même si la mise en scène ne fait rien de cette donnée. La voix est puissante, rude, expressive, le jeu est très engagé, mais étrangement il reste le chanteur d’un rôle et d’une mise en scène, parce que dans les autres rôles (Kurwenal, et cette année Telramund) qu’il a embrassés à Bayreuth par ailleurs, il n’était pas si convaincant. Dans le genre frère déchu et colère, il est vraiment convaincant, et ce n’est pas un Alberich cérébral ou torturé à la Branle. Il reste que pour moi, de toute manière, le plus grand des Alberich sur cette scène restera pour « mon » éternité Zoltán Kélemen chez Chéreau de 1976 à 1978. Inoubliable et irremplaçable, disparu trop tôt en 1979.

Christa Mayer (Fricka, Waltraute, Schwertleite)

Autre colonne portante de cette distribution, Christa Mayer en Fricka et Waltraute (elle chante aussi une des Walkyries). C’est depuis des années un pilier du Festival (elle y chante cette année aussi Magdalene de Meistersinger). La voix est forte, la phrasé impeccable l’artiste est sérieuse, mais elle manque de force d’évocation, aussi bien dans Fricka que dans Waltraute. C’est une Fricka très présente, assez agressive, un peu démonstrative et peu intérieure, même si elle réussit à émouvoir dans Waltraute de Götterdämmerung. Il reste qu’elle est d’une solidité à toute épreuve avec des aigus triomphants et un vrai phrasé. Une masse de granit qu’on retrouvera en Erda l’an prochain.

Nicholas Brownlee (Donner)

Désormais un Wotan réclamé, ce Donner distribué à Brownlee à un moment où il n’avait pas encore percé frappe par son phrasé, son timbre, la clarté du texte et sa projection. C’est notamment au moment des Heda Heda Hedo, un moment particulièrement fort et attendu que Brownlee montre une qualité vocale d’exception… On entend évidemment derrière un des grands wagnériens du futur…

Mirko Roschkowski (Froh)

Froh est un rôle où on entend quelquefois de futures stars (Jerusalem chez Chéreau), et Mirko Roschkowski a une jolie voix lyrique, claire, il est bien engagé dans la mise en scène mais un peu en retrait semble-t-il dans l’économie générale. Mais il est vrai que les personnages de Donner et Froh dans cette mise en scène sont un peu « marginaux ».

Tobias Kehrer (Fafner)

Sans être très impressionnant, Tobias Kehrer est un chanteur efficace, avec une voix de basse bien timbrée, une articulation nette (sa mort dans Siegfried) est vraiment très bien chantée, équilibrée, sans pathos. Dans Rheingold le rôle est moins développé que celui de Fasolt, mais la prestation est aussi sans reproche.

Michael Spyres (Siegmund)

Pour la deuxième année Michael Spyres était Siegmund et il a mûri son personnage, lui donnant une force singulière, avec un sens du phrasé, un soin à dire le texte, à colorer chaque mot qui forcent l’admiration. On peut ne pas trouver ce timbre séduisant, mais du point de vue de l’étendue du spectre du grave à l’aigu, du point de vue de l’endurance, du point de vue de la présence vocale et de l’engagement dans la mise en scène, il est totalement bluffant. La voix a une rondeur inhabituelle dans ce type de rôle, et on entend là à mon avis un futur Tristan. Même si j’ai beaucoup aimé son Walther, il m’est apparu encore plus éberluant en Siegmund. À n’en pas douter, c’est un des sommets vocaux de ce Ring. Soulignons encore ce que nous disions l’an dernier sur cette voix, venue du belcanto, du baroque, du grand opéra, c’est-à-dire du répertoire exact des grands chanteurs de l’époque de Wagner où les spécialisations n’étaient pas si nettes. Il y a chez Spyres une sorte de tranche d’histoire du chant, de parcours qui aujourd’hui étonne, mais qui au temps de Wagner n’était pas rare. Au risque de faire frémir : chanter (et par ailleurs diriger) Rossini aide aussi pour Wagner, ce qu’aujourd’hui on a des difficultés à admettre.

Klaus Florian Vogt (Siegfried)

Qui dit Siegmund dit Siegfried, et Klaus Florian Vogt pour la deuxième année consécutive est Siegfried, rôle écrasant dont il se sort avec tous les honneurs. C’est un Siegfried plus lyrique, moins volumineux qu’un Schager, mais – c’est peut-être paradoxal- il se sort mieux de Siegfried que de Götterdämmerung. Il a dans Siegfried une couleur juvénile qui convient bien au personnage, avec beaucoup de cran, et ses qualités de toujours : diction, phrasé, couleur, qui en font un des diseurs les plus doués du marché lyrique. Dans Götterdämmerung, il doit affronter de redoutables aigus (troisième acte !) où on entend la voix fatiguée et les aigus très savonnés, voire effacés. Mais les quelques aigus difficiles ne tuent pas le personnage. C’est un Siegfried en tous cas singulier, a priori inattendu mais à chaque fois qu’on l’entend dans ce rôle (à Zurich ou à Bayreuth par exemple) on ne peut que dire « chapeau l’artiste ! ». On croyait entendre en lui le Lohengrin éternel, et on le découvre complètement transformé. Il veut visiblement terminer sa carrière en feu d’artifice puisqu’il sera l’an prochain Loge, Siegmund, Siegfried… Un vrai héros wagnérien…

Catherine Foster (Brünnhilde)

Depuis 2013, Catherine Foster est le soprano dramatique de référence sur la scène de Bayreuth où elle a chanté Brünnhilde dans la production Castorf, puis Isolde dans la production « intermédiaire » de Roland Schwab, et elle a repris en 2023 le rôle de Brünnhilde dans la production Schwarz (excepté dans Siegfried où Brünnhilde était Daniela Köhler) et depuis 2024 elle chante les trois Brünnhilde. On ne présente donc plus cette voix puissante, droite, charpentée, aux aigus tranchants et souvent triomphants. La voix est plus extérieure qu’intérieure, au sens où elle n’a pas a priori un profil lyrique pour les moments plus méditatifs, comme l’annonce de la mort dans Walküre. Peut-être la Brünnhilde de Siegfried, si difficile par son hétérogénéité est celle qui lui convient le moins, mais celle de Götterdämmerung, comme dans la production Castorf d’ailleurs, est celle où elle déploie sa plus grande palette expressive. La voix n’a plus tout à fait la sûreté d’airain des débuts, elle émet des sons de plus en plus métalliques et fixes à l’aigu, mais elle reste aujourd’hui la référence dans ce rôle, aux côtés d’une Anja Kampe plus actrice et plus lacérante. Cette dernière qui fut à Bayreuth une Sieglinde éblouissante dans la production Castorf et Freia dans la production Flimm n’y a jamais chanté Brünnhilde dans une salle qui aurait été largement favorable à sa voix, mais elle l’est à Berlin dans la production Tcherniakov où elle est irremplaçable.

Ainsi Catherine Foster reste la Brünnhilde triomphatrice, toujours impressionnante, elle a gagné chaque année en présence scénique, en émotion aussi, même si çà et là on perçoit quelques ombres dans cette voix qui apparaissait jadis insubmersible.

Mais les temps évoluent et les Brünnhilde aussi, et c’est Camilla Nylund qui reprendra le rôle dans le cast 2026, avec une vocalité très différente.

Christina Nilsson (Freia)

Comme l’an dernier, Christina Nilsson est Freia, un rôle décidément délicat à distribuer. Une Freia (voir l’exemple Kampe ci-dessus mais aussi jadis l’exemple Dernesch) est une Sieglinde en puissance. Le personnage possède, comme Gutrune d’ailleurs, une vocalité qui doit affirmer lyrisme et volume. Pensons à Allison Oakes dans la production Castorf, qui était une Freia extraordinaire et une Gutrune déchirante. Christina Nilsson est une voix large, en devenir, dont le répertoire va jusqu’à Aida et Tosca… Nous avons souligné tout le bien qu’on pensait de sa Eva dans Die Meistersinger cette année sur la colline et sa Freia est affirmée, nette, plus dramatique que l’an dernier, et la voix semble plus large. C’est tout de même le personnage le plus tendu et le plus lacérant de Rheingold, un matériau d’échange que Wotan passerait presque par profits et pertes et pas toujours traité avec générosité par les mises en scène. Chez Schwarz, elle finit par se suicider (dernière image de Rheingold) avec un pistolet que lui tend Loge, laissant entendre d’une part que dans cette famille elle ne compte pour rien (sinon dans la légende pour ses pommes d’éternité, mais ici inopérantes), et que d’autre part elle n’était pas insensible au charme de Fasolt que Fafner vient d’éliminer (déjà chez Kriegenburg à Munich on avait une Freia amoureuse et rétive à revenir chez les dieux). En somme, Schwarz lui donne un poids et un statut plus important qu’habituellement et Christina Nilsson s’en empare avec cran, justesse et émotion.

Gabriela Scherer (Gutrune)

Plus décevante Gabriela Scherer en Gutrune. J’ai évoqué plus haut la difficulté à distribuer Gutrune et la logique voudrait qu’on y retrouve Christina Nilsson. C’est comme l’an dernier Gabriela Scherer, comme l’an dernier très efficace scéniquement, notamment dans les deux premiers actes où le public glousse en la voyant se dandiner et tortiller du popotin. Elle incarne le personnage avec une vraie présence.

Mais vocalement, nous n’y sommes pas. Manque de caractère, manque d’accents, aigus acceptables mais loin d’être marquants et la Gutrune de la fin qui devrait être déchirante, laisse indifférente. C’est toute la difficulté d’un rôle qui a la vocalité d’une Sieglinde et qu’on distribue désormais souvent à des voix moins importantes ou plus neutres. Une fois encore, souvenons-nous d’une Allison Oakes déchirante s’écroulant dans l’escalier de Castorf en apprenant la mort de Siegfried, ou même d’une Elisabeth Teige en 2022 dont nous écrivions : Elisabeth Teige donne à Gutrune un relief et scénique et vocal. Elle en fait avec ses mimiques, ses mouvements, sa démarche, un vrai personnage singulier, avec une voix inhabituelle dans ce rôle où elle impose une certaine puissance qui aide à affirmer le personnage. Une véritable trouvaille que cette Gutrune un peu originale et pleine de relief.

Nous en sommes loin.

Mika Kares (Hagen)

Mika Kares reçoit en Hagen une ovation océanique, due à une voix de basse abyssale qui fait dans cette salle toujours une très forte impression. Comme toujours, Mika Kares pèche par l’expressivité, par la profondeur psychologique, ici plus dessinée par la mise en scène, puisque le Hagen mûr de Götterdämmerung est celui que nous avons vu jeune homme soumis dans Siegfried et garnement horrible dans Rheingold. C’est le seul personnage qu’on voit grandir et se profiler tout au long de ce Ring (la jeune fille qui accompagne Erda est un rôle muet, mais complètement marginalisé, ce qui n’est pas le cas de Hagen). Mika Kares reste une voix, mais une voix seulement, sans épaisseur psychologique. Et c’est dommage.

Michael Kupfer-Radecky (Günther)

Michael Kupfer-Radecky est un Günther désaxé, lâche et cruel (voir la scène finale du premier acte avec Brünnhilde, nous le remarquions déjà l’an dernier), et il est efficace vocalement dans sa superficialité signifiante, mais dans la scène finale du Götterdämmerung il manque singulièrement de poids et de présence, même si c’est aussi voulu par la mise en scène. Un profil plus qu’une voix, mais un profil réussi.

Ya-Chung Huang (Mime)

Ya-Chung Huang est aussi un vrai profil en Mime de Rheingold et Siegfried. Déjà l’an dernier il avait frappé par son aptitude à colorer les mots, par la clarté de l’émission, par la projection de la voix, par le jeu efficace aussi bien dans Rheingold que Siegfried. C’est évidemment dans Siegfried qu’il construit au mieux son personnage, jamais caricatural, jamais grimaçant, mais toujours inquiétant. Son deuxième acte aussi bien face à Alberich que face à Siegfried est particulièrement réussi, dans sa manière de faire grincer sans faire rire. Il obtient une réelle ovation, très méritée. C’est sans nul doute un Mime d’un genre un peu nouveau, loin de l’ordinaire, et digne successeur d’autres grands Mime.

Les "nouveaux"

Daniel Behle (Loge)

C’est un véritable événement que l’arrivée de Daniel Behle à Bayreuth dans un tel rôle. Il y a été David de Meistersinger (prod. Kosky), Walther von der Vogelweide dans Tannhäuser, mais Loge, c’est un autre défi. Loge a été distribué à des voix très différentes que vont de voix plus légères ou de caractère (Heinz Zednik, le plus légendaire, celui de Chéreau ou Norbert Ernst avec Castorf) ou à des voix plus importantes, comme John Daszak encore l’an dernier. L’an prochain, le rôle sera confié à Klaus Florian Vogt qui l’a déjà chanté ailleurs et qui est aujourd’hui un Siegfried. C’est dire l’étendue des possibles.

Daniel Behle est d’abord un magnifique chanteur pour Mozart, un très beau Tito par exemple, un rôle qui est souvent annonciateur de rôles wagnériens lyriques (Lohengrin par exemple), et c’est un chanteur attentif au texte, au mot, à l’expression ce qui favorise évidemment l’approche de Loge, un rôle où l’expressivité et la couleur sont essentiels. Il ne déçoit pas, très juste et sans excès dans le jeu et surtout impeccable dans l’expression et l’intelligence du texte, avec de beaux accents, de l’ironie, beaucoup de variété et d’intelligence dans ce Loge si effilé, si bien qu’il reçoit une ovation particulière du public tout à fait justifiée.

Patrick Zielke (Fasolt)

Pour ses premières apparitions à Bayreuth (il est aussi Hans Folzt dans Meistersinger) Patrick Zielke, jeune basse, émerge des troupes allemandes (notamment Bremen) où il est devenu un Ochs presque incontournable couronné même d’un prix « Der Faust » prestigieux. Il est ici un Fasolt impressionnant par la variété de l’expression et la puissance vocale, doué d’une véritable humanité. Voilà un nom à suivre attentivement parce qu’il a non seulement la voix, mais aussi un vrai sens du texte et des accents particulièrement intéressants, avec une réelle intelligence du propos.

Anna Kissjudit (Erda)

Dans Rheingold elle a remporté un incroyable succès, confirmé par sa prestation dans Siegfried. Elle était déjà Erda à Berlin dans la production Tcherniakov (elle est membre de la troupe de la Staatsoper Unter den Linden) et le son de cette voix profonde, sombre, presque sépulcrale est un choc. Il y a des lustres qu’une telle Erda n’a pas été chantée ainsi à Bayreuth. Okka von der Damerau est une merveilleuse chanteuse, qui faisait une très belle Erda, mais Kissjudit a cette couleur spectrale aujourd’hui si rare, avec la puissance et aussi un sens de l’articulation qui donne au texte un poids inconnu, pythique, et qui donne le frisson. Elle n’a pas trente ans, et obtient pour deux apparitions de quelques minutes une de ces ovations déchainées qu’on n’avait pas entendues depuis très longtemps. Un sommet. Une immense…

Jennifer Holloway (Sieglinde)

L’exploration des voix nouvelles (dans Lohengrin, on entend aussi Elza Van der Heever et Miina Lisa Värelä) est une nécessité pour Bayreuth qui nous fait entendre rien moins que la quatrième Sieglinde en quatre ans, en ayant commencé par Lise Davidsen…

Mais il semble que Bayreuth ne soit plus du millet pour le serin-Davidsen, et on nous présente pour la quatrième année une quatrième Sieglinde, Jennifer Holloway, ci-devant Chrysothémis à Hambourg et autres Elsa (à Rome) Senta, Salomé, Kundry et Leonore de Fidelio. Rien que ça…

Il est vrai qu’elle est portée par l’une des puissantes agences européennes qui sait pousser ses artistes…

Pour l’avoir entendue à Hambourg, et de nouveau ici, dans des conditions acoustiques ultra-favorables et aux côtés du Siegmund de Michael Spyres, je me demande ce qui excite les théâtres devant cette voix. Certes, elle sait phraser, elle a un allemand clair et on comprend tout le texte, mais de manière presque scolaire. Aux côtés d’un Spyres, on attendait une Sieglinde autrement investie, autrement intense, des aigus larges (qu’elle n’a pas), et une sorte de puissance intérieure qu’on cherche encore. Elle n’atteint ni la puissance ni l’intensité de celles qui l’ont précédée dans cette production, et elle est une Sieglinde sans indignité ni qualité particulière. Pour moi, Jennifer Holloway est pour l’instant une fausse valeur.

Vitalij Kowaljow (Hunding)

Georg Zeppenfeld étant à la fois Sachs et Gurnemanz, le charger en plus d’Hunding qu’il chantait depuis 2022 eût été un peu excessif. C’est Vitalij Kowaljow, bien connu des scènes européennes, qui lui succède, avec une voix expressive et forte, qui s’impose, par la dureté de l’expression rappelant en cela certains Hunding du passé sans avoir toutefois l’élégance du phrasé et la précision ou la subtilité de Zeppenfeld.

Victoria Randem (Waldvogel)

Membre de la troupe de Berlin, elle était Waldvogel dans la production Tcherniakov, avec un notable succès qu’elle remporte de nouveau ici. On retrouve le phrasé, l’élégance, la clarté de l’émission d’une voix qui s’est élargie depuis notamment Sleepless (de Eötvös) à Genève. Elle est le personnage voulu par la mise en scène (une aidante de Fafner un peu lasse), très investie, mais la voix élargie lui enlève un peu de la fraicheur qu’on attend dans Waldvogel, car son volume en fait non un oiseau mais une « vraie » femme décidée, avec un texte d’une rare clarté et les justes couleurs. La prestation est séduisante parce que la chanteuse est intelligente et sensible, et impose ici, pour son début à Bayreuth, un autre personnage (et je pense que son expérience berlinoise n’a pas été inutile…)

Les ensembles

Les Filles du Rhin

Si Natalia Skrycka et Marie-Henriette Reinhold étaient déjà dans leurs rôles l’an dernier, on est presque étonné de trouver une Woglinde de luxe en la personne de Katharina Konradi. C’est en effet une des chanteuses les plus justes et les plus intéressantes du théâtre allemand aujourd’hui (on se souvient de son Adele magnifique de Fledermaus à Munich). Et cela s’entend : timbre clair, émission parfaite, expressivité, elle forme avec ses deux autres collègues un ensemble particulièrement juste, parmi les meilleures Filles du Rhin qu’on ait entendues sur la Colline voire ailleurs, comme si le groupe avait trouvé un bel équilibre, à la fois dans Rheingold, fraiches baby-sitters que les vielles cabossées de Götterdämmerung. Vraiment exceptionnelles.

Les Walkyries

La chevauchée dans un salon d’attente de clinique réparatrice à la fois tue le côté épique de ce moment et devient une conversation animée de dames enturbannées et pleines de pansements. Cela ne nuit pas à la sonorité du groupe. À un rôle près (Margaret Plummer comme Waltraute à la place de Claire Barnett-Jones) on retrouve les mêmes, avec la même précision rythmique et la même puissance, rendant à la fois effective la « conversation » entre elles (elles ne cessent de dialoguer) mais aussi la violence (elles martyrisent quelque peu les « héros » ou ceux qui leur tiennent place), mais elles ont une vaillance, un allant et un engagement vraiment exceptionnels

Les Nornes

L’apparition des Nornes est l’une des rares très bonnes idées de la mise en scène et les trois Nornes Noa Beinart, Alexandra Ionis et Dorothea Herbert forment un ensemble homogène, superbement chanté, qui fait de ce moment l’un des plus envoûtants de l’ensemble du Ring et de la partition. Il y a là à la fois la tension, l’urgence, la noirceur, et en même temps une indéniable poésie.

Le Chœur

Si l’apparition du chœur au deuxième acte est toujours traitée de manière faible par la mise en scène (Valentin Schwarz ne sait toujours pas qu’en faire) et l’ensemble du deuxième acte un raté de la mise en scène, le chœur revu et corrigé, dirigé par le nouveau chef Thomas Eitler de Lint est apparu précis, puissant, plus en place que dans Meistersinger par exemple.

Orchestre et direction musicale

Chœur et orchestre font la spécificité des Bayreuther Festspiele et ne devraient jamais être touchés par les mesures d’économies diverses dont on est friand ces derniers temps. Il y a un « droit culturel » qui dépasse tout droit économique, et le Festival de Bayreuth n’est pas seulement un Festival comme d’autres, mais une institution historique de valence européenne, qui va au-delà de son caractère « allemand » ou « bavarois » qui doit être maintenu dans son essence. L’Orchestre du Festival a encore montré dans toutes les œuvres au programme et dans ce Ring en particulier, à quel niveau d’excellence on se trouve, tant par la netteté du son, la perfection des pupitres solistes (les bois, les cuivres) que par la qualité d’ensemble, quel que soit les chefs, et aussi divers soient-ils.

Avec Simone Young, j’avais titré l’an dernier « Le Ring a trouvé sa cheffe » et nous en avons une confirmation cette année. Il y a dans l’ensemble de l’approche une cohérence, une précision, une vigueur qui doivent être saluées. Simone Young sait doser les effets de la fosse si particulière de Bayreuth, avec une grande délicatesse : elle sait faire monter le son très progressivement sans jamais couvrir le plateau, sans jamais produire un son confus : c’est toujours clair, toujours charnu, et souvent fin.

Elle n’a pas l’approche à la fois chambriste et dramatique d’un Petrenko, ni le culte du son énivrant à la Thielemann, mais c’est une approche dynamique, qui raconte l’histoire, illustrative, et avec une mise en scène aussi « laïque », aussi profane que celle de Schwarz, cette approche convient, parce qu’elle ne tue jamais l’action, elle n’étouffe jamais, et elle valorise sans cesse le plateau. Ce n’est jamais « grandiose » ou démonstratif, mais toujours efficace quand il faut, théâtral quand il faut, poétique quand il faut. Il y a quelque chose de très pragmatique dans son travail, loin du « programmatique », loin de l’idéologique et sans toujours fouiller méthodiquement la partition… Mais elle fait du vrai théâtre, sans jamais relâcher la tension, sans jamais non plus tirer trop sur les moments qui pourraient être complaisants (comme le réveil de Brünnhilde dans Siegfried) ou trop tragiques (comme la Marche funèbre du Götterdämmerung). Dans Die Walküre, elle accompagne avec attention le récit de Wotan du deuxième acte, tout comme elle suit chaque mot dans les conversations de Rheingold… Accompagnement, voilà le mot qui convient à ce travail qui donne à l’orchestre sa part, sa juste part, sans jamais prendre la main ou la vedette. En ce sens elle joue pleinement le jeu de la Gesamtkunstwerk. Vu les tribulations musicales de ce Ring, passé par deux chefs avant elle qui pour des raisons différentes n’ont pas donné les résultats attendus, l’arrivée de Simone Young en fosse a largement sauvé le niveau général de la production et a fait de ce Ring une vraie réussite musicale, et ce n’est pas peu.

Il est temps de refermer le livre de ce Ring, qui ne sera pas l’un des plus grands de Bayreuth, mais qui s’est consolidé musicalement d’une manière vraiment étonnante quand on pense à la première année, et même à la deuxième. Comme je l’ai écrit, l’arrivée de Simone Young a donné une large cohérence à l’ensemble, mais des changements de distribution çà et là ont ajouté tension, raffinements, étonnements pour en faire un des Ring les plus défendables (musicalement) sur la Colline. Mais le public n’a pas apprécié Schwarz et son approche, même malgré quelques modifications de loin en loin, et quelques idées justes et appréciables. L’ensemble est resté largement incohérent sur la distance : le Ring est une épreuve d’endurance. Et une mise en scène du Ring se lit d’abord à sa cohérence sur la distance des 15 ou 16h de musique et de théâtre. Ici, des fissures à la fin de Siegfried et de larges béances dans Götterdämmerung ont eu raison de l’édifice… Contrairement à ce que déclare Valentin Schwarz ici et là, la dramaturgie wagnérienne est cohérente : elle est même si cohérente qu’elle a eu raison de lui.

J’ai vu les deux premières saisons de ce Ring (2022,2023) dirigées par des chefs très insuffisants.La mise en scène était,malgré les explications de Guy Cherki,incompréhensible et j’ai donc abandonné,ce qui m’a privé de la possibilité d’apprécier la direction de Simone Young qui est pour moi une grande wagnérienne.

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle production du Ring dont on nous dit qu’elle serait le fruit de l’IA.

Il y a malgré tout quelques bonnes raisons de défendre ce Ring, que présente très bien Guy Cherqui. Le final de Walküre, l'acte II de Siegfried (qui pour moi est à tous les niveaux l'acte le plus riche de la Tétralogie, en plus d'en être le pivot) et la scène des Nornes étaient parfaitement réussis. Mais effectivement, Schwarz ne tient pas le distance et l'échec de son Ring tient beaucoup au 3e acte de Götterdämmerung, raté à tous les niveaux.

Je ne me ferais pas trop d'illusions quant à la prochaine "production". L'IA produit principalement ce qu'on lui demande et on peut s'attendre à un mélange plus ou moins heureux d'idées issues de Ring précédents. Le vrai événement pour l'année prochaine est l'entrée bienvenue de Rienzi au répertoire du festival (en espérant que cela s'inscrit dans la durée).

Et pour les amateurs, la saison prochaine la Scala a prévu un Ring complet qui laisse rêveur (Simone Young, Volle, Vogt, Nylund, Ablinger-Sperracke, Stemme, avec la MeS de McVicar qui avait connu un grand succès à l'Opéra du Rhin…).

J'ai vu L'Or du Rhin, à la Scala, l'année dernière. La mise en scène de McVicar, laide et kitsch, m'a découragé de voir la suite. Quelle tristesse de Castellucci n'ait pas pu aller au bout de son projet à la Monnaie : c'était d'une tout autre profondeur, avec des scènes d'une force et d'une beauté inouïes.