Le titre même « La Pucelle d’Orléans » résume plus que tout autre la légende de Jeanne. Elle est d’abord « pucelle », et même si le mot au moyen âge désigne simplement une jeune fille, sans autre connotation, il présuppose que la jeune fille est nubile, et d’ailleurs, le mot « jeune fille » présuppose aussi souvent la virginité (« elle est restée jeune fille », dit-on quelquefois). De toute manière la virginité est une donnée structurelle de la figure de Jeanne, seule femme dans un milieu d’hommes, où, parmi ses compagnons au siège d’Orléans, on compte même Gilles de Rais qui aurait donné naissance à la légende de Barbe-Bleue, à une époque où les femmes ne combattent pas, ne revêtent pas d’habits masculins etc… et où toute déviance par rapport aux codes sociaux en cours peut vite les conduire aux accusations de « sorcellerie ». D’ailleurs, le fait qu’on va par deux fois vérifier sa virginité montre qu’il s’agit d’une donnée centrale.

Par ailleurs, « Orléans » désigne sa plus grande victoire, celle qui va ouvrir la voie au sacre de Charles VII à Reims.

Par le titre, la voilà donc nommée par sa nature de « pucelle » et par son rôle historique. Nature et fonction en quelque sorte.

Or, le seul mot « Pucelle » affiche sa singularité : les femmes restées célèbres dans l’histoire, depuis l’antiquité, n’ont jamais été caractérisées ainsi… ce serait même l’inverse, à commencer par Cléopâtre ou Aspasie, voire Aliénor d’Aquitaine, Lucrèce Borgia etc… Jeanne d’Arc est singulière, et unique… c’est pourquoi elle continue de fasciner.

L’allusion à Cléopâtre ne doit d’ailleurs rien au hasard dans cette mise en scène : lorsque Jeanne est accusée d’être une sorcière, une trainée, Tcherniakov (et Elena Zaytseva) l’habillent en putain dans le même costume que Cléopâtre portait au départ dans son Giulio Cesare à Salzbourg l’été dernier… Il n’y a pas de hasard : la femme accusée est toujours la putain du moment. Et pour qui a vu le spectacle de Salzbourg, Jeanne est habillée non en putain, mais en Cléopâtre, la prostituée royale, ou la reine des putains…

La littérature sur Jeanne d’Arc est d’une telle abondance qu’il serait vain d’y faire référence sans se perdre dans un labyrinthe sans aucun fil d’Ariane…

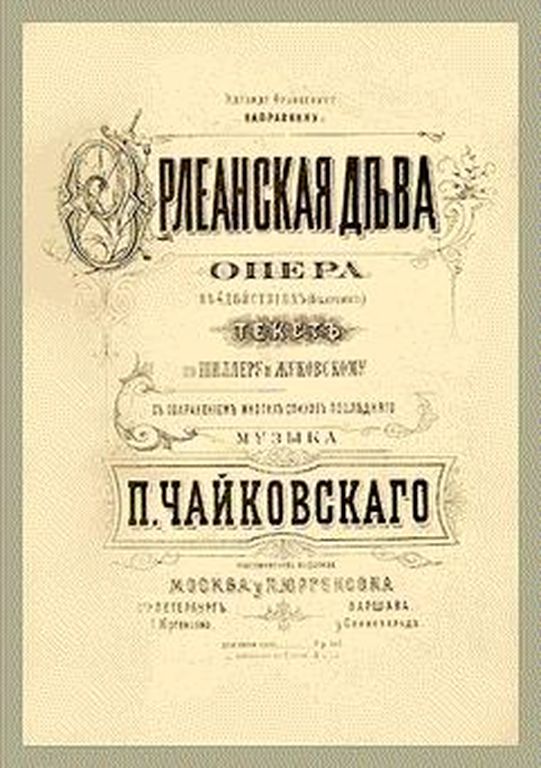

Il est en revanche intéressant de se plonger dans le livret touffu de Tchaikovski, qui procède d’un calcul simple… et erroné. Après un drame aussi intime qu’Eugène Onéguine, Tchaikovski estimait avoir besoin d’un succès « spectaculaire », c’est-à-dire d’une œuvre qui fasse grand spectacle. Il va donc se plonger dans un sujet historique, assez connu au demeurant, et en faire une sorte d’avatar de Grand-Opéra, à la Meyerbeer, avec de nombreux tableaux divers, changements de lieux, chœurs, nombreux personnages et même ballet (coupé dans la production d’Amsterdam). Tchaikovski le francophile, qui parcourt la France au lendemain de la défaite contre la Prusse, se tourne vers un personnage symbole de la patrie, et vers un genre typiquement français mais qui est mort à cette époque en France (le dernier exemple du genre est le Don Carlos de Verdi en 1867, ou, peut-être, le Faust de Gounod dans sa révision avec ballet pour le Théâtre impérial du 1869, dont le livret est de Jules Barbier, auteur de cette Jeanne d’Arc dont Tchaikovski s’est inspiré). Peut-être pense-t-il qu’un sujet aussi français lui permettrait ensuite de voir s‘ouvrir les portes des scènes parisiennes, mais aucune Jeanne d’Arc n’a tenu la rampe à Paris, ni ailleurs comme on l’a vu. En effet, l’histoire des productions de l’œuvre ne sort guère de l’aire slave (Prague en 1882) et on note très tardivement les premières représentations complètes aux USA en 1976 et à Londres en 1978, sur des scènes très secondaires.

Depuis les années 2000 en revanche, de loin en loin des productions scéniques ou concertantes sont programmées, comme à Turin en 2002 (Teatro Regio), à Toulouse et à la Philharmonie de Paris en 2017 (Concertante, par le Bolchoï et Tugan Sokhiev), Genève à l’OSR (Dmitri Jurowski) au Victoria Hall en 2017 aussi, et plus récemment Düsseldorf en 2022 ou Saarbrücken en 2023.

Tcherniakov confie avoir vu cet opéra dans sa jeunesse à Odessa, et avoir immédiatement perçu une sorte de secret, de mystère, malgré les imperfections du livret et la pluralité des styles musicaux qui le caractérisent.

Évoquons le livret original, tel que le programme de salle nous le résume :

Acte I

Thibaut, le père de Jeanne, met tout le monde en garde contre les dangers qui les attendent. La guerre est imminente et, en ces temps incertains, Jeanne doit obéir à la volonté de son père : elle doit épouser Raymond, auquel elle a été promise dès son enfance. Jeanne refuse, ce qui provoque la colère de son père, qui l'accuse d'être sous l'influence de forces maléfiques. Jeanne avoue qu'elle a une vocation qui exige un vœu de chasteté. Elle estime qu'il est de son devoir de mettre fin au carnage et à la souffrance humaine. Seule sur scène, Jeanne se convainc que le moment est venu d'agir. Elle est envahie par le doute et la peur jusqu'à ce qu'elle entende des voix qui lui redonnent courage et confiance.

Acte II

La guerre fait rage. Dans le château royal (à Chinon), le chevalier Dunois tente de persuader le roi Charles de retrouver sa fierté et son sens des responsabilités, car celui-ci a négligé tous ses devoirs. Le trésor vide, les défaites militaires et les désertions… Mais aucune des exhortations de Dunois ne fait impression ; le roi cherche à se distraire dans les bras de sa maîtresse Agnès Sorel. Lorsque Dunois apprend que le monarque découragé prévoit de fuir, il menace de démissionner. À ce moment critique, le salut vient sous la forme d'une jeune fille miraculeuse, porteuse de victoire. L'archevêque est prêt à confirmer officiellement le miracle. Jeanne apparaît devant la foule rassemblée : alors que Dunois a pris la place du roi, elle le reconnaît dans la foule et tout le monde est stupéfait. Elle est convaincue que si elle peut aider le roi, elle aidera tout le monde. Sur ordre du roi Charles, Jeanne se voit accorder des pouvoirs extraordinaires.

Acte III

Jeanne rencontre le chevalier ennemi Lionel. Ils commencent à se battre, mais Jeanne hésite soudainement : elle ne peut détacher ses yeux du visage de Lionel. Incapable de porter le coup fatal, elle le presse de s'enfuir. Confus et ému, Lionel lui demande de le suivre. Jeanne perd confiance en elle et se laisse submerger par ses émotions. Elle a le sentiment d'avoir rompu son vœu sacré.

Charles célèbre son couronnement et honore Jeanne publiquement comme son héroïne. Soudain, son père Thibaut sort de l'ombre. Il accuse sa fille de s'être associée aux forces de l'enfer et exige qu'elle prouve publiquement son innocence. Dunois tire son épée pour la défendre, mais Jeanne reste silencieuse, convaincue qu'elle ne peut pas contrer ces accusations. Tout le monde lui tourne le dos. L'archevêque lui pose la même question : est-elle coupable ? Pas de réponse. Tout le monde l'abandonne. Lionel lui offre sa protection, mais Jeanne le rejette.

Acte IV

Jeanne est seule, rongée par le désespoir et le désir. Doutant de sa vocation et rejetée par tous, elle attend et appelle désespérément Lionel. Lorsqu'il apparaît, elle entend les voix : elle a rompu ses vœux et laissé l'amour terrestre entrer dans son cœur.

Jeanne est condamnée à mort. En présence d'une foule nombreuse, elle se prépare à son exécution. Puis elle entend à nouveau les voix ; cette fois, elles lui apportent le pardon.

De ces pluralités, Tcherniakov va construire une singularité qui correspond au personnage de Jeanne vu par Tchaikovski et en même temps va essayer de concentrer l’action autour du seul acte dont on ait de vraies traces précises : le procès.

Ainsi, l’œuvre se déroule dans un décor unique, une salle de tribunal, avec une cage du type de celles qu’on voit dans les procès en Russie où l’on met les accusés. Décor en bois, gigantesque, réalisé par les ateliers d’Amsterdam qui ont résolu de gros défis (le toit seul pèse dix tonnes) et installé sur un plateau tournant, qui à chaque moment tourne d’un quart de tour, permettant à chaque fois de changer de point de vue, sans changer le lieu, avec des jeux sur intérieur-extérieur qui commencent dès l’entrée en salle où c’est le bâtiment vu de l’extérieur qui s’impose, avec de larges baies permettant de deviner l’intérieur.

L’idée est assez simple : faire de la trame le récit de Jeanne à son procès, avec des flashbacks, mais aussi des projections du futur (c’est le cas des premières images qui sont la lecture du verdict), entrecoupés de moments du « présent », avec à chaque moment des indications rapides qui permettent au spectateur de s’y retrouver.

Au lieu de se disperser dans des péripéties, c’est sans cesse le point de vue de Jeanne qui est souligné, avec des jeux de lumières (quelquefois glaçantes, tels des couperets) de Gleb Filshtinsky qui veillent à séparer présent et passé, assistants et protagonistes : le chœur qui a une part essentielle dans cette œuvre, est donc en permanence celui qui assiste au procès, le « public » en quelque sorte, mais selon les visions de Jeanne il peut représenter les paysans de Domrémy, les courtisans de la cour de Charles VII, la soldatesque, etc… Il est chœur, au sens antique du terme, chœur tragique qui commente chaque moment, soutien, ennemi, simple spectateur, il est aussi en quelque sorte la métaphore du public de la salle qui assiste à l’histoire de cette figure étrange et mystérieuse.

Tout se superpose donc, sans jamais par ailleurs créer de confusion ni de problème de lisibilité, mais le génie de Tcherniakov compose un perpétuel jeu de cache-cache avec l’histoire, l’actualité, les destins collectifs et individuels. À travers la figure de Jeanne, ce sont les mécanismes du triomphe et de la chute qui sont montrés, ou comment l’on passe du Capitole à la Roche Tarpéienne, c’est-à-dire au bûcher.

La solitude en cage

Impossible de progresser acte par acte, dans la mesure où la représentation est un va et vient perpétuel entre passé et présent, et où les scènes représentées ne le sont qu’au prisme des souvenirs et du récit de Jeanne, comme d’autres sont hallucinatoires, montrant ainsi également la confusion mentale de Jeanne et ses désordres psychologiques.

Mais il y a un point fixe, c’est la cage des accusés, une cage typique des procès en Russie, qui nous met l’intellect en éveil, mais qui en même temps est une cage « psychologique », évidemment, image de l’isolement de Jeanne dans sa psychè, dans un système dans lesquels les autres ne peuvent pénétrer. On dirait aujourd’hui « dans sa bulle », mais sa bulle est ici cage, c’est-à-dire une prison. Jeanne est prisonnière dans un procès, et en même temps prisonnière de son mental, du système qu’elle s’est imposée : virginité, voix célestes, appels de l’au-delà, culpabilité. Elle est coupée du monde, coupée des autres et de ses plus proches, notamment de son père dont l’intervention dans cet opéra l’envoie au bûcher. L’isolement de Jeanne est tel qu’elle n’a même pas le secours de sa famille dont elle s’est aussi coupée en disant « non » à Raymond.

Quant aux autres, Charles VII, Agnès Sorel, l’archevêque ce sont des autorités qui vont user de Jeanne autant que c’est possible et s’en détourner bien vite : les saints finissent toujours par être des gêneurs pour les politiques.

Alors cette cage est une cage physique et mentale, qui sépare Jeanne des autres, à jamais. Les autres ne peuvent la comprendre et elle n’a rien à voir avec eux, comme d’un autre ordre. Cette cage est la traduction physique de ce que dit Tcherniakov dans l’interview du programme de salle : « Jeanne était une fautrice de troubles, quelqu'un qui ne rentrait dans aucune case. Je ne veux pas l'utiliser comme symbole d'un mouvement ou d'une idéologie moderne — elle a trop souvent été détournée à cette fin par le passé. » … « Ce qui m'a fasciné, ce n'est pas tant la Jeanne réelle et historique que la Jeanne de Tchaïkovski, son interprétation personnelle. Ma tâche consistait à écouter cette Jeanne. »

Peu après, il rend sa cohérence au personnage qu’il associe à la lignée des personnages féminins de Tchaikovski, de Tatiana d’Eugène Onéguine à la Lisa de Dame de Pique : « Ce sont toutes des visionnaires qui causent des troubles dans le monde qui les entoure, ce qui finit par causer leur perte », ajoutant enfin « Chacune d'entre elles rompt avec son ancienne vie et avec ce qui est considéré comme « approprié » à un moment décisif. C'est un acte de courage, mais aussi d'autodestruction. Leur rébellion est à la fois magnifique et tragique, mais le courage dont elles font preuve reste époustouflant. »

Plus tard, il ajoute « Son procès et sa condamnation sont au cœur de la production. Nous la voyons seule, assaillie, déjà stigmatisée. Les scènes avec les autres personnages les montrent comme des témoins, soit en sa faveur, soit contre elle. Le procès est constamment interrompu par des flashbacks, des souvenirs, des hallucinations et des visions. Ce que nous voyons, c'est son monde intérieur » (…)

D’une certaine manière, la cage dans laquelle elle est enfermée est sa seule vérité, tout ce qui gravite autour de la cage n’est que projections d’un mental où se confondent souvenirs, désirs inassouvis, et autres visions. Cet opéra, tel que Tcherniakov le voit est d’abord celui d’une solitude, plus que celui d’une singularité. En faire une figure singulière serait déjà faire un pas vers les autres et leur comportement « elle n’est pas comme nous », « elle n’est pas comme tous les autres » et donc non pas excuser, mais expliquer la stigmatisation.

Dans le premier acte, elle accomplit sans doute la pire des ruptures : elle rompt avec son père, en refusant le destin qu’il lui promet et l’époux qu’il lui destine, Raymond. Désobéir au père est la chose la plus grave aux yeux de la société patriarcale. Et elle devient suspecte aux yeux même de son géniteur, tandis qu’elle prédit la défaite des anglais en invoquant des voix célestes. Ce « péché » initial au nom du code patriarcal ne peut rester impuni, et dans la dramaturgie de l’œuvre, c’est ce père qui intervient au milieu du triomphe pour émettre des doutes sur sa pureté. Le crime « princeps » de Jeanne : avoir dit non au père et c’est un crime au nom d’un code « humain ». Il y a chez Jeanne, telle qu’elle est ici représentée quelque chose d’une Antigone d’Anouilh qui dit non à Créon… Elle se condamne à mort dans le monde des hommes, dès le départ…

Cette solitude la coupe donc physiquement de tous les autres, mais si Tcherniakov déclare que sa solitude la rend la plus intéressante de tous les personnages, ce sont néanmoins les regards des autres et leur comportement qui conduisent au drame. Il faut donc que le regard de Tcherniakov soit impitoyable sur les uns et les autres d’une part, de manière à renforcer le mur d’incompréhension qui sépare Jeanne des autres, mais en même temps que Jeanne traverse chaque moment, triomphe, déchéance et condamnation, avec une sorte d’égalité d’humeur et presque d’indifférence. C’est tout un travail millimétré sur les mouvements, les regards, les gestes d’une incroyable précision, comme toujours chez Tcherniakov.

Jeanne ne recherche pas les honneurs ni la reconnaissance, mais prétend seulement accomplir une mission. Les autres n’ont pas de prise dans la mesure où elle suit un chemin qui est le sien, indépendamment de leur caractère, de leurs réactions, de leurs états d’âme. Il y a dans cette Jeanne non pas une militante, mais un petit être qui suit son chemin déterminé, sans regard pour ce qu’il y a autour mais avec sa propre logique : sa cage la protège en quelque sorte des agitations du monde.

Nous l’avons vu, le père est le premier « opposant » de cette histoire et il va rester en quelque sorte le seul, ou plutôt celui qui va au final justifier l’attitude des autres, leur retournement ou leur indifférence. Dans l’histoire de Tchaïkovski, on parle bien des anglais, mais ils restent lointains, on ne les verra jamais. C’est la cour de Charles VII qui est bien plus désignée par le livret, et qui au troisième acte se retourne contre Jeanne sur intervention du père, d’une manière aussi brutale qu’inattendue. Le livret lui-même refuse ici l’anecdote et le quatrième acte la laisse seule avec elle-même et ses propres ruptures, voire ses trahisons ou ce qu’elle croit être ses trahisons : il n’y a pas d’opéra sans histoire d’amour.

La Giovanna d’Arco de Verdi mettait en scène les amours improbables de Jeanne et du roi Charles, La Pucelle d’Orléans tombe amoureuse d’un chevalier ennemi, Lionel, qu’elle épargne et qui va chercher à la sauver au dernier acte, du moins (dans cette mise en scène) dans une vision hallucinatoire de Jeanne.

Nous avons évoqué l’Antigone d’Anouilh et nous allons dans notre analyse approfondir l’univers du dramaturge français, car il est l’une des clefs de lecture cachées de ce spectacle. L’Antigone d’Anouilh dit non à tous, y compris à Hémon, l’être qu’elle aime et à qui elle est promise, elle est sans concession. Elle est définie comme « maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille » et qui va « se dresser seule en face du monde »… Dans cette description d’Antigone extraite du prologue de la pièce d’Anouilh, on pourrait lire en transparence quelque chose de Jeanne.

Mais Jeanne à un moment croise le regard de Lionel le chevalier ennemi et lui dit « oui ». Elle l’épargne au moment même de sa propre victoire, au sommet de sa gloire.

Au sommet de sa gloire en effet, elle chute.

Il y a toujours un moment où l’on risque de succomber, et Jeanne est à la fois force et faiblesse. Elle a résisté à son père qui voulait lui faire épouser Raymond, elle a aussi résisté à Dunois, le chevalier qui en est amoureux, qui essaie de faire revenir Charles VII dans un chemin un peu plus droit et qui tentera de la défendre quand tous se dresseront contre elle, mais elle ne sait résister à Lionel, leurs regards se sont croisés au combat quand elle le tenait à la pointe de son épée, comme celui d’Isolde a croisé celui de Tristan quand celui-ci blessé était entre ses mains sous le nom de Tantris. Tchaïkovski connaissait bien son Wagner…

Elle a fait vœu de chasteté, comme le premier acte l’indique, mais tomber amoureuse, c’est dans sa tête renoncer à ce vœu, laisser son esprit occupé à autre chose que sa mission divine. Alors même qu’elle n’a pas « fauté », elle se considère pécheresse.

Alors qu’elle a été déshabillée et qu’elle vient d’être violemment examinée sur un siège gynécologique par des soldats (dans l’histoire, sa virginité a été vérifiée deux fois, mais par des matrones, lors de la rencontre avec Charles VII et lors de son procès), Tcherniakov règle, (sous forme d’hallucination de Jeanne) la rencontre de Lionel et de Jeanne au quatrième acte d’une manière très délicate, à l’inverse de la violence soldatesque, à l’inverse de la violence érotique : Lionel l’aide à se rhabiller, c’est-à-dire à lui redonner son honneur et son statut d’être humain. C’est aussi là un regard de profonde humanité, qui place la relation Lionel-Jeanne au niveau du chevaleresque, du roman « courtois ». En quelque sorte ce dont rêve Jeanne…

C’est l’un des moments les plus beaux de l’opéra parce que la musique dit la force de l’amour et du sentiment, et les gestes ceux du respect des codes et d’une certaine manière de ce qu’on appellerait aujourd’hui « consentement ».

Tcherniakov n’évite pas les feux de l’amour, mais en évite les actes : c’est la multitude des flammes intérieures de Jeanne qui parle ici. Séparée des autres, reniée par son père, délaissée par ceux qu’elle a aidés, elle a trouvé (fantasmatiquement) en Lionel une fraternité d’âme. En même temps, elle s’imagine abandonnée par ses voix célestes dans la mesure où elle a « choisi » l’amour terrestre. Au comble de l’abandon, seule sur la terre, elle a croisé un regard humain et le temps d’un instant, elle choisit l’humain par rapport au céleste.

Mais elle choisit l’humain au moment où sa mission sur la terre, celle qui la fit se dresser contre son père semble aux yeux de tous être accomplie : Orléans est sauvée et le roi est sacré à Reims. Le monde n’a plus besoin d’une Jeanne salvatrice : elle pourrait même devenir pour le politique une gêne un peu encombrante. Les rois n’aiment pas se souvenir d’avoir été sauvés par d’autres, ils n’aiment pas s’entendre dire « qui t’a fait roi ? ». Et Jeanne d’héroïne médaillée et honorée, devient boulet. D’ailleurs lui donner une médaille, c’est récompenser le travail accompli et d’une certaine manière, clore l’aventure : on donne la médaille quand tout est fini.

Il y aussi autour d’elle les hommes qui l’aiment et qui cherchent à l’aider, il y a ces traces d’humanité : Raymond au premier acte, puis Dunois ensuite essaient de la protéger (parce qu’ils l’aiment…), Lionel qui l’aime aussi veut l’emmener et la soustraire à la vindicte, mais il est tué par la soldatesque : Jeanne retourne à sa solitude structurelle, celle qui la coupe du monde et de la terre. Elle n’a même plus les voix célestes (ou croit ne plus les avoir) pour la soutenir. Sola, perduta, abbandonata comme chante la Manon Lescaut de Puccini, comme si paradoxalement la mission céleste de Jeanne et la vie dissolue et légère de Manon conduisaient au même destin de femme abandonnée.

Les autres

La cage de l’accusé(e) est nous l’avons vue un symbole à plusieurs entrées : elle est le box de l’accusé dans la tradition judiciaire russe, elle est aussi la cage dans laquelle le personnage est enfermé, une cage mentale, qui la coupe du monde. La manière de montrer la cage sous divers angles fait de nous, les spectateurs, des voyeurs d’une souffrance solitaire sous tous les angles, mais le voyeur reste extérieur, il est simplement regard. Un regard coupé par les barreaux, et donc un regard déjà troublé, détourné, indirect. Même innocent, ou comme on dit aujourd’hui présumé innocent, l’accusé dans le box reste un accusé, reste l’objet de jugement. De son côté, l’accusé regarde le monde et les autres avec le même obstacle de la grille qui le sépare : une grille physique, ou une grille mentale, qui pourrait être une sorte de grille de lecture du monde. Jeanne a pour mission de « mettre fin au carnage » comme dit le résumé de l’œuvre et à la « souffrance humaine », c’est une mission solitaire, presque abstraite, un contrat entre elle-même et ses voix célestes. Elle est ainsi d’un autre ordre qui n’est pas ordre du monde : ainsi son rapport aux autres est-il d’une certaine manière secondaire, la fin justifie les moyens et les moyens sont « les autres », mais la fin reste d’un ordre que les autres ne peuvent ni comprendre ni partager.

D’où ce sens encore plus marqué de la grille qui la sépare du monde et des autres. Même lorsqu’elle est hors de la grille, hors du box, elle la porte en elle. Sa mission va au-delà des faits eux-mêmes, au-delà des combats singuliers, d’Orléans, du roi et du sacre, et les jeux des humains ne l’atteignent pas, ne peuvent l’atteindre jusqu’à ce qu’elle croise le regard de Lionel, qui la ramène à la terre, à la souffrance, à la contradiction et à la culpabilité : son silence devant les accusations paternelles et les exigences de réponses au troisième acte est l’acceptation d’être ce dont on l’accuse : son amour irrésistible pour Lionel vaut rupture de contrat, du moins au moins dans sa logique et sa tête.

Les jeux des humains, ce sont d’abord les anathèmes de son père, qui dès le premier acte sont prémonitoires, qui pense qu’elle a rendez-vous en forêt avec des forces maléfiques, auxquels Jeanne répond en final par son grand air d’adieu, (« Простите вы, холмы, поля родные»/ Pardonnez-moi, collines, champs natals). Dès le premier acte, les autres ce sont ces paysans qui fuient la guerre, peut-être le seul moment où Jeanne apparaît comme un tribun qui entraine la foule, comme une meneuse : elle entraine les paysans dans un hymne « Rends-nous la paix, donne-nous la victoire sur notre ennemi ! » (« Дай снова мир, дай нам победу над нашим врагом ! »).

C’est au deuxième acte que « les autres » prennent un sens plus marqué, puisque nous sommes à la cour. Les scènes sont construites en paradoxe : l’ennemi approche, les français sont battus mais à la cour, Charles VII chante et danse avec sa maîtresse Agnès Sorel. Voltaire dans son poème sarcastique « La Pucelle d’Orléans » qui fut mis à l’Enfer, ouvrait son chant I sur les charmes d’Agnès Sorel :

Le bon roi Charle, au printemps de ses jours,

Au temps de Pâque, en la cité de Tours,

A certain bal (ce prince aimait la danse)

Avait trouvé, pour le bien de la France,

Une beauté nommée Agnès Sorel.

Jamais l'Amour ne forma rien de tel.

Voltaire, La Pucelle d’Orléans Chant I

Tcherniakov montre à la fois la légèreté du roi par une sorte de danse effrénée du couple où Agnès Sorel vêtue en matrone-maman (extraordinaire Nadezhda Pavlova) essaie de protéger le roi de tout ce qui pourrait le ramener à ses devoirs, elle le traite en enfant tandis que Charles VII fait tout pour fuir la réalité. Tcherniakov construit une relation d’une femme-mère qui dirige un homme-enfant avec une vraie tendresse, installant aussi une distance sans jamais forcer le trait, avec ses contradictions et des gestes qui montrent l’incapacité à assumer une quelconque responsabilité : le couple passe de la danse effrénée à la prostration et à la mélancolie : Tcherniakov les dépeint dans leur monde, lui aussi séparé de celui des autres, il laisse au spectateur le soin de juger ce « pouvoir »…

L’entourage se limite au chevalier Dunois, le « raisonnable » qui tente de ramener le roi à ses devoirs notamment parce que les bruits de la défaite et de la probable catastrophe à venir assombrissent à un moment toute la scène et laissent la cour affolée et défaite. Il porte une"tache de vin" à la Gorbatchev, ce qui n'est pas indifférent : ver dans le fruit d'un régime aux abois. C’est une vision du pouvoir « hors sol », qui n’a plus d’initiative, et qui, comme les enfants après une grosse bêtise, ne sait plus comment s’en tirer.

Le personnage de Charles VII est très bien dessiné par Tcherniakov, entre ses enfantillages, son refus des réalités puis ses crises de désespérance et sa prostration : c’est cette humeur changeante qui donne à Agnès Sorel cette figure stabilisatrice et maternelle : la figure du couple est magnifiquement évoquée ici dans une relation qui est installée, – on voit un vieux couple, pas de jeunes éperdus et écervelés- et une relation toxique puisqu’elle fait écran au métier de roi. Par incise : comment Jeanne pourrait-elle asseoir sa confiance sur une telle figure ? Elle ne juge pas l’individu, mais le Roi comme figure du pouvoir, c’est lui qu’elle conduit à Reims, peu importe l’individu, ce n’est pas l’affaire de Jeanne. C’est la fameuse double postulation du corps royal, corps individuel et corps mystique (voir le fameux essai de Louis Marin, « Le portrait du roi »)[1].

L’arrivée de l’archevêque, autre « autorité », forme coup de théâtre ou « Deus ex machina ». C’est l’arrivée de l’église en tant qu’autorité, essentielle dans l’histoire de Jeanne. Jusqu’ici, la religion était évoquée, les voix célestes au premier acte, mais on pouvait aussi penser à la superstition. Ici, c’est la force de l’institution ecclésiale qui raconte la victoire de Jeanne près d’Orléans et son arrivée prochaine : dans un premier temps l’église soutient Jeanne (ou s’en sert). C’est alors que prend place la très fameuse scène de la reconnaissance du roi Charles VII par Jeanne, que tous les enfants de France ont apprise dans le « roman national ». Charles VII, pour vérifier la réputation « surnaturelle » de la jeune fille, se cache dans les courtisans, et Dunois prend sa place.

Cette scène est parfaitement réglée, où Dunois « fait le roi » devant une Jeanne à qui on ne la compte pas. Elle va directement au roi pour lui adresser la parole. Il y a dans ce geste là une affirmation du caractère de la royauté, qui émane de Dieu, et Jeanne reconnaît dans le roi la personne mystique qui en émane, et qui n’émane pas de Dunois. Même si c’est un médiocre et un léger, Charles VII reste le roi et reconnaissable comme tel.

Il y a dans cette reconnaissance l’idée évoquée plus haut que les rois sont d’une autre nature que les hommes, que leur pouvoir procède de Dieu, et justement Jeanne est en relation directe avec le Divin. Il n'y a dans l’épisode de la reconnaissance du Roi rien d’une anecdote : en le reconnaissant, Jeanne affirme que le Roi est d’un autre ordre, elle reconnaît son « corps mystique » et justifie alors en conséquence la nécessité du sacre. Ainsi on avait d’abord un roi-enfant qui jouait avec sa maîtresse-maman dans le bac à sable, avec une musique mélancolique et une danse endiablée, et tout se termine par la reconnaissance d’un Roi dont le pouvoir spécifique émane de Dieu à qui de surcroit Jeanne révèle deux des trois prières qu’il a adressées à Dieu la nuit précédente, qui étaient des prières d’autodestruction et de retrait du pouvoir, c’est-à-dire la prière d’être défait de son « corps mystique ». Mais la présence de Jeanne change la donne.

Les autres, ils apparaissent aussi au troisième acte dans toute leur versatilité : c’est le troisième acte qui fait basculer du Capitole (scène de triomphe) à la Roche Tarpéienne, scène d’accusation, par les mêmes.

Toutes ces scènes défilent, on l’a dit, avec un décor qui bouge d’un quart de tour, qui change les perspectives et un temps tout aussi élastique : l’horloge du tribunal avance, recule au gré des scènes et de leur place dans l’évocation de l’aventure de Jeanne pour montrer que la chronologie n'a plus d'importance dans les souvenirs de Jeanne, le temps bouge, mais aussi l'espace (ventilateurs…). Le monde intérieur de Jeanne est un champ phlégréen…

Mais le troisième acte commence par la rencontre avec Lionel.

Lionel chez Schiller est un anglais. Mais Tchaïkovski ne montre pas les anglais qu’on ne verra jamais, puisque les batailles sont évoquées et racontées, et jamais vues. Chez Tchaïkovski, Lionel est un chevalier bourguignon, et donc ennemi dans la mesure où le duc de Bourgogne est l’ennemi du roi de France et l’allié des anglais… mais en tant que Bourguignon, il vient d’une terre française, et donc en « trahissant » la Bourgogne pour Jeanne, il rentre dans le giron royal « légitime »… L’honneur est sauf. Et chez Tcherniakov, Lionel est sans doute un geôlier, mais c'est anecdotique.

Nous avons déjà évoqué cette rencontre délicieuse et fatale, qui rend Jeanne à la terre en lui présentant l’amour, mais en même temps et dans sa tête l’enlève au Ciel. En cédant à l’amour, elle abdique sa mission.

Dramaturgiquement, c’est là le point qui va faire basculer l’histoire et qui fera que Jeanne ne répondra pas aux accusations de sorcellerie et de trahison de son père. Jeanne est pour la première fois troublée, et indigne de sa mission et de porter l’épée : « Ah, pourquoi ai-je troqué mon bâton contre une épée guerrière et pourquoi ai-je été charmée par toi, chêne mystérieux ? » (« Ах, зачем за меч воинственный я свой посох отдала и тобою, дуб таинственный, очарована была ? »).

C’est bien Jeanne enfermée dans sa logique et sa cage qui va provoquer sa propre chute.

Après la scène de triomphe où le roi est sacré, et tout semble stabilisé, dans la joie avec toutes les trompettes de la renommée (visibles en scène) surgit le père Thibaut (Gabor Bretz) qui avait disparu au deuxième acte et qui tel un héros verdien qui surviendrait pour rappeler le malheur au milieu du comble du bonheur (on pense à Silva dans Ernani), va casser le bonheur. C’est le moment de la chute.

La force de la scène tient à ce qu’elle concentre le triomphe et la chute, avec les mêmes personnages qui vont passer d’amis à ennemis en quelques minutes.

Dans l’esprit de Tchaïkovski, c’était une grande scène de triomphe, devant la cathédrale de Reims, avec costumes chamarrés et chœurs somptueux.

Dans l’esprit de Tcherniakov, la scène prend sa force du décor de tribunal, et des mêmes personnages qui vont passer indifféremment du triomphe à l’hallali.

C’est au moment où Charles VII s’adresse à Jeanne : « Transforme-toi, montre-nous ton visage lumineux et immortel. » (« Преобразись, дай видеть нам твой светлый, бессмертный вид ») que Thibaut son père sort de l’assistance et lance : « Pensez-vous, dit-il au roi, que la puissance des cieux vous a sauvé ? Vous vous trompez, sire ! Peuple, vous êtes aveuglé, vous êtes sauvé par l'art de l'enfer ! » (« Ты думаешь, — обращается он к королю, — могущество небес тебя спасло ? Ты, государь, обманут ! Народ, ты ослеплен, вы спасены искусством адовым ! »).

Comme Jeanne est persuadée d’avoir failli à sa mission par l’amour terrestre qu’elle porte à Lionel, elle se tait, ne se défend pas. C’est la chute.

Les jugements de cour vous rendent blancs ou noirs. Jeanne a accompli sa mission aux yeux du roi et de toutes les autorités : ils sont tous là, les soldats, le peuple, les chevaliers, le roi, Agnès, l’Archevêque, le père, mais aussi Dunois, Raymond, Lionel, les trois adjuvants de Jeanne qui n’en peuvent mais. Même le Ciel par ses coups de tonnerres accuse Jeanne… Mais est-ce le Ciel, ou est-ce Jeanne dans son délire et son déchirement qui croit être rejetée ? Est-ce un tonnerre intérieur ? C’est tout ce que Tcherniakov essaie de montrer : une âme éperdue qui accusée, adulée, rejetée, aimée, ne sait plus où est sa place réelle, dans ce monde qui vacille, sinon dans cet éternel box grillagé.

Jeanne est à la fois victime des autres et victime d’elle-même, victime de sa déchéance à ses propres yeux, une déchéance qu’elle ne peut refuser : contrairement à la Jeanne de Schiller qui abandonne Lionel, Jeanne va le refuser d’abord puis se réfugier (mentalement) vers lui dans l’adversité qui va suivre et au fond de son gouffre personnel.

Une fois encore, la solitude ici est patente, mais aussi la versatilité des autres, des assistants, et du monde. En mettant en scène les phases de ce procès, les souvenirs, les projections, les hallucinations, Tcherniakov fait de l’âme de Jeanne un champ de ruines, et il met en scène la même foule qui applaudit et qui maudit, les mêmes soldats qui protègent, célèbrent et insultent. Elle devient la putain suprême (sous les mêmes vêtements de la Cléopâtre du Giulio Cesare de Salzbourg, on l’a déjà signalé), elle est déshabillée, humiliée, mise dans sa cage sur un siège gynécologique et examinée par des hommes avec une particulière violence – c’est une image de viol. C’est là le début du quatrième acte, qui est celui du constat définitif de la déchéance et de la fin.

C’est aussi la scène que nous évoquions plus haut du duo de Lionel et Jeanne qui l’aide délicatement à se rhabiller et donc à lui redonner son honneur : c’est le moment du duo d’amour hallucinatoire « (« Ô merveilleux doux rêve ! »/«О, чудный сладкий сон ! ») qui se termine par l’arrivée des soldats qui prennent Lionel et l’abattent. De nouveau la solitude, cette fois définitive, sans l’aide du rêve.

Elle est condamnée à mort, chez Tchaïkovski au contraire de chez Schiller, elle meurt brûlée à Rouen, mais chez Tcherniakov, au moment du verdict, le rideau s’abaisse, on apprend que le palais de justice brûle : le rideau se relève, elle s’est immolée par le feu qui crépite devant nous.

Une autre clef, plus politique

Immédiatement on s’interroge alors sur cette fin : une fin par le feu est conforme à l’histoire, mais pas cette fin sacrificielle, où elle entraine le monde avec elle, une fin d’héroïne de la liberté, comme jadis à Prague l’étudiant Jan Palach en 1969, ou comme le bonze Hòa thượng Thích Quảng Đức en 1963 à Saigon, ou Mohammed Bouazizi en Tunisie en 2011. Quels qu’en soient les motifs, l’immolation par le feu est un acte politique, encore assez fréquent de nos jours, et donne à cette vision finale une signification plus proche de l’actualité du monde contemporain.

C’est là le troisième élément de la construction scénique de Tcherniakov, celle qui est sans doute la moins évidente aux yeux occidentaux, la plus évidente aux yeux russes : en suggérant une fin à la limite terroriste, d’un terrorisme né de la désespérance et de l’isolement, mais aussi de l’incompréhension des autres et du Monde, Tcherniakov propose une lecture encore plus actuelle et plus politique.

Le procès de Jeanne d’Arc est évidemment un procès politique, arrangé, dans la mesure où tout le débat autour de Jeanne fut de savoir si elle était une sainte ou une maudite, et le personnage du père dans l’opéra en est le porteur. La figure du père qui envoie plus ou moins sa fille au bûcher est suffisamment forte pour montrer que dans certaines circonstances et sous certains régimes, il n’y a plus de famille ni de liens filiaux qui tiennent : ça, déjà Tchaïkovski nous le dit.

En focalisant l’œuvre autour du procès, en faisant du spectateur le spectateur du procès de Jeanne, il en fait aussi le témoin d’une machination. On pense bien sûr aux procès iraniens, ou à tous les procès plus ou moins arrangés qui ont lieu dans les états totalitaires, à la justice aux ordres. Il était clair que Jeanne aux mains des anglais finirait mal, et que le procès, tout procédurier (c’est-à-dire avec toutes les apparences d’un procès « juste ») qu’il fût, finirait par le bûcher.

Et on pense évidemment aux procès russes, sous Staline… et sous Poutine.

C’est alors que les russes qui suivent le théâtre en Russie savent qu’une metteuse en scène talentueuse, Evguenia Berkovitch, considérée comme l’une des figures prometteuses de la jeune scène russe, a mis en scène, en 2012 comme travail de fin d’études l’Alouette de Jean Anouilh (1953), qui décrit le procès de Jeanne d’Arc, et qu’elle en a fait une métaphore des procès russes.

Il suffit de lire la fiche Wikipedia de l’Alouette, aujourd’hui si peu jouée, pour comprendre les intentions de Tcherniakov ici.

Jeanne d'Arc, l'Alouette, est à Rouen, face à ses juges. La pièce alterne entre les scènes d'accusation de l'évêque Cauchon, de l'Inquisiteur, du promoteur, du comte de Warwick et les flash-back qui retracent la vie publique de la pucelle. Jeanne tour à tour naïve et insolente, toujours pleine de bon sens, tient tête.

On comprend les intentions de la mise en scène : il s’agit, à l’instar de ce que fait Anouilh, de procéder dans sa mise en scène de la même manière, comme une sorte d’hommage…

À Anouilh ? Non, mais à Evguenia Berkovitch, parce qu’Evguenia Berkovitch est aujourd’hui condamnée à 6 ans de prison pour apologie du terrorisme.

D’origine juive, d’une famille d’intellectuels, avec un arrière-grand-père exécuté lors des purges staliniennes, une grand-mère écrivain et un grand père qui ne put devenir réalisateur de cinéma à cause de ses origines juives, Evguenia Berkovitch a hérité de ce grand père sa passion pour le théâtre, alors que sa mère est militante des droits humains et son père poète.

Ce sont à la fois ses positions publiques contre la guerre en Ukraine et un spectacle (« Finist ») mettant en scène des femmes de Djihadistes ayant émigré en Syrie (spectacle par ailleurs primé) qui ont réveillé la machine répressive. Elle est arrêtée avec sa collègue et partenaire de travail Svetlana Petriïtchouk, et cette arrestation provoque une vague de protestations dont une pétition de plus de 16000 signatures. Elles sont condamnées à 6 ans de prison en 2024 et purgent actuellement leur peine.

La photo ci-dessus d’Evguenia Berkovitch dans sa cage d’accusée et sa tenue ne laissent aucun doute sur le travail de superposition qu’a effectué Tcherniakov. D’une part il dénonce le procès de Jeanne d’Arc comme exemple de procès inique, destructeur, et d’autre part il rappelle ici au public russe (nombreux dans la salle) une affaire que le monde intellectuel russe (en exil ou pas) a pleinement en tête.

À cette évocation se superpose un autre message qui est celui de la force irréductible du théâtre, de la tradition de l’artiste « voleur de feu », face au monde et à sa lâcheté ou à sa versatilité. On comprend alors parfaitement que le chœur, le public du procès est une métaphore des populations manipulées par les puissants, une sorte de société qui perd son âme, encadrée par des « institutionnels » qui les manipulent pour garder le pouvoir, religion, roi (ou oligarques), soldats, et dénonciateurs (dont les pères…) : le tableau devient tableau d’une société rongée de l’intérieur face à laquelle l’artiste est seule, seule porteuse de valeurs d’humanisme et aussi de valeurs spirituelles.

Ainsi les puissants deviennent une figuration d’une société oligarchique qui tient seulement à conserver son pouvoir sur le reste de la population prêt à suivre le plus offrant (Jeanne au premier et deuxième acte, les oligarques aux troisième et quatrième). On pense alors à l’Eugène Onéguine proposé en 2011 par Stefan Herheim (et dirigé par un mythique Mariss Jansons) sur cette même scène d’Amsterdam où Tatiana ayant renoncé à ses idéaux finissait épouse d’un Grémine (déjà) oligarque. Même si elle est persuadée d’avoir trahi, Jeanne au contraire va jusqu’au bout, et meurt pardonnée, mission accomplie.

Contrairement à ce qu’il affirme dans son interview (il ne faut pas toujours y croire…comme il ne faut pas toujours croire aux préfaces), où il dit refuser l’utilisation politique qu’on a fait de Jeanne, la figure de Jeanne est ici utilisée, comme il utilise (sans le dire) Anouilh, dramaturge, en lui superposant Berkovitch, metteuse en scène, et plus généralement célébrant la force du genre théâtral tellement vivace encore en Russie, comme le montre la profusion d’artistes russes présents sur la scène occidentale.

L’histoire du théâtre en Russie au XXe est un modèle contradictoire : avec Stanislavski, c’est un des fondateurs de la mise en scène et de l’art moderne de l’acteur qui reste une référence aujourd’hui, avec Meyerhold c’est le créateur génial et victime des purges, puisqu’il finit tué dans les geôles staliniennes.

Le théâtre est outil de libération et donc un danger, mais aussi outil de « propagande idéologique ». On se souvient de l’affaire de Lady Macbeth de Mzensk, un énorme succès bloqué par Staline au nom du réalisme socialiste qui faillit coûter la vie à Chostakovitch, qui ne réapparaitra en URSS, et encore expurgé, que dans les années 1960, sous le titre Katerina Ismaïlova. Mais les années 1960 sont des années de libération où aller au théâtre devient un substitut de vie civique et où (un peu partout d’ailleurs à l’Est, en Pologne ou en RDA) émergent des metteurs en scène qui se posent en lecteurs neufs du monde et du répertoire. C’est le cas en URSS de Iouri Lioubimov le directeur de la Taganka de Moscou, qui aura aussi quelques "menus" problèmes avec le régime en place.

Tout cela est un passé lourd et un passif, mais le théâtre reste un moyen privilégié d’expression artistique, et la libéralisation d’après 1989 permet l’éclosion d’artistes qui explosent sur la scène russe, les Vassiliev, les Dodin (on se souvient de son « Gaudeamus ») et plus récemment d’une personnalité comme Tcherniakov dont les premières mise en scènes émergent au début des années 2000.

Mais le régime poutinien resserre l’étau dès 2012, et encore plus après le début de la guerre en Ukraine, qu’il justifie comme « guerre idéologique », nécessitant aussi un révisionnisme idéologique à l’intérieur. C’est ainsi qu’un Kirill Serebrennikov, dont Berkovitch est l’élève (il n'y a jamais de hasard), est mis aux arrêts domiciliaires, et finit par s’exiler, mais le procès Berkovitch est le premier procès mettant en accusation un artiste et une metteuse en scène de théâtre depuis l’époque soviétique.

En ce sens, au-delà de Berkovitch, c’est bien le procès qui est le « personnage » de cette histoire et c’est bien pourquoi c’est lui le centre et le décor de cette « Pucelle d’Orléans ».

Attention cependant, Tcherniakov ne fait pas de Berkovitch une Jeanne d’Arc d’aujourd’hui, d’ailleurs elle-même s’y refuse hautement : « Je ne suis qu'une fille, je veux rentrer chez moi. Je ne veux pas être sur une bannière ! Ne faites pas de moi une Jeanne d'Arc ! » a‑t‑elle déclaré lors de son procès. C’est la mécanique du procès qui est ici proposée, le procès comme une mécanique de théâtre. Aux dires des présents, lors de son procès, Berkovitch a mis en difficulté témoins et accusation et en a fait une sorte de mise en scène théâtrale, focalisant tour à tour sur tel ou tel.

C’est ce que Tcherniakov propose dans son travail, une mise en scène de procès-théâtre, en rappelant en sous-texte que les grands procès staliniens étaient conçus comme des objets spectaculaires pour mettre en scène les aveux des accusés dans le but d’édifier ou effrayer les foules.

De plus comme d’autres (dont Tcherniakov), et aussi au contraire d’autres (comme Serebrennikov) Berkovitch a choisi de ne pas s’exiler et de rester en Russie, avec les risques encourus.

Nous avons là donc à travers l’image du procès de Jeanne d’Arc, et au-delà de l’héroïne, la continuation d’un discours de Dmitri Tcherniakov qui se décline en une vision douloureuse des conséquences de la guerre (sous-entendu, d’Ukraine, mais pas seulement), vu sous divers aspects (Guerre et Paix à Munich, Iphigénie en Aulide/Tauride à Aix, Ariadne auf Naxos à Hambourg, Giulio Cesare à Salzbourg). Cette « Pucelle d’orléans » est ici cette Jeanne fragile mais têtue, prise dans les filets des guerres comme nécessités idéologiques, qui s’élève pour préserver le monde, au-delà des individus et des pouvoirs. C’est aussi d’un certain point de vue Berkovitch, qui insiste sur sa fragilité et son refus d’être un porte-drapeau, mais se veut le grain de sable qui perturbe l’engrenage de l’intolérance et du totalitarisme. Petit grain de sable dans sa cage, dont la présence seule détruit tout le système : il lui suffit d’être là. D’où l’incendie final, qui peut être aussi vu comme incendie métaphorique et purificateur. Petit grain de sable deviendra grand.

Tcherniakov, nous précise en réalité que ce grain de sable, c’est d’abord le théâtre, permanent élément perturbateur des sociétés qui se fossilisent.

Et au total, naviguant entre dit et non-dit, disant par le projet mais jamais par les mots, cette mise en scène s’affirme donc hautement politique, toute entière à lire entre les lignes affirmant le théâtre comme ce qu’il a toujours été : le porte-drapeau de la liberté, de parler, de penser, de croire, de créer mais en même temps le lieu de rassemblement d’une société dans toute sa diversité qui vient pour écouter le Verbe plutôt que des mots creux d’un quelconque discours politique. Une société sans théâtre est une société qui meurt et la présence de tous les spectateurs est une preuve irréductible de vie… Et en signant cette Pucelle d’Orléans comme une immense revendication de liberté de l’individu, mais aussi de mission sociale (la « mission » de Jeanne métaphorisée), il en fait une mise en scène d’une force totalement hors normes, transposant le sauvetage de la France par Jeanne en sauvetage de l’humanité par le Théâtre, ici et ailleurs. Il fallait oser.

Musique et chant

Un spectacle aussi fort conjugue la présente dans l’équipe de production aussi bien d’artistes russes en exil et installés en Allemagne ou ailleurs en Europe, que l’artistes slaves (russes, ukrainiens, biélorusses, moldaves) invités, et d’autres venus d’autres horizons. Il y a un soin sans doute très réfléchi d’offrir une distribution, une équipe d’artistes aussi diversifiée que possible de manière à ne pas donner prise à une quelconque accusation de parti-pris. Et il est intéressant de rapprocher à quelques jours de distance la première hambourgeoise de Ruslan et Ljudmila, de Glinka opéra presque fondateur de l’opéra national russe, dirigé par Azim Karimov, et cette Pucelle d’Orléans dirigée par Valentin Uryupin, tous deux exilés depuis la guerre d’Ukraine.

La guerre d’Ukraine est une blessure qui a marqué tous les artistes et intellectuels russes, quelles que soient leur position et leur situation, et la présence nombreuse de russes dans les deux théâtres montrent qu’au-delà des murs et des frontières, au-delà des affirmations politiques ce monde intellectuel est bien présent et se reconstitue à chaque fois que nécessaire… Il se reconstitue parce qu’il faut bien reconnaître la vitalité de ce monde musical ou théâtral russe : je l’ai souvent souligné, les chanteurs russes essaiment les grandes scènes et sans eux, on aurait sans doute quelques difficultés à distribuer bien des titres. Mais si l’on considère les chefs, qu’ils s’appellent Karimov, Uryupin, mais aussi Jurowski (Dmitri et Vladimir), Kirill Petrenko ou Vassily Petrenko, Tugan Sokhiev ou Teodor Currentzis (qui bien que grec doit tout à la Russie), beaucoup naviguent au sommet.

Et ne parlons pas des metteurs en scène, Tcherniakov bien sûr, Serebrennikov, Titov, Kouliabine etc…

Indépendamment de leur situation individuelle, le pouvoir russe n’a aucun intérêt à nuire à cette situation qui au total, le sert. À leur corps défendant quelquefois, tous ces artistes exceptionnels témoignent d’une vitalité intellectuelle qui ne doit rien à Poutine, mais sur laquelle il peut surfer. C’est tout bénéfice sans avoir besoin de dépenser un sou en propagande. En tous cas, ils témoignent qu’au-delà des situations politiques, il y a une circulation intellectuelle vivante et qui fait avancer l’art et aussi l’humanité. Que ce spectacle réunisse tant de nationalités et tant de situations diverses est un merveilleux exemple de « résistance » en quelques sorte, aux oukases d’où qu’elles viennent. Le nazisme en son temps avait cassé une incroyable dynamique musicale (l’art « dégénéré » etc…) née dans les années vingt. Poutine ne peut rien empêcher, et c’est heureux.

Il reste que la blessure née de la guerre en Ulkraine est là, vive, encore purulente et pas cicatrisée, mais elle est encore productive : l’art a besoin des drames et non de ce que Sainte-Beuve appelait « les fleurs heureuses ».

Ainsi doit se poser notre regard sur la musique de Tchaïkovski, et sur l’interprétation de Valentin Uryupin, que nous avions entendu dans un autre Tchaïkovski rare à Francfort, « L’enchanteresse » (Чародейка).

De lui nous avions écrit en conclusion : « Il en résulte une prestation de celles qui marquent et donnent à cette partition peu connue un relief et une présence inouïs, bouleversants, à en sortir totalement étourdi et enthousiaste. »

La musique de « L’Enchanteresse » a une couleur plus cohérente que celle de la « Pucelle d’Orléans », où l’on note le souci de Tchaïkovski de se plonger dans des ambiances musicales qui n’appartiennent pas à son horizon. C’est un observateur très fin de la musique non russe, très connaisseur des répertoires italiens et français (par incise, il détestait la Giovanna d’Arco de Verdi) il écrit sur un sujet français (même passé au tamis de Schiller) alors qu’il vient d’écrire Eugène Onéguine, un opéra intimiste, qui plonge dans l’un des grands chefs d’œuvre de Pouchkine. De plus il croit peu au destin de son Onéguine et investit beaucoup dans sa Pucelle, on sait ce qu’il en adviendra.

D’abord, il n’a pas un Pouchkine comme soutien du livret assez faible, qu’il écrit lui-même, et il veut monter une fresque historique qui fasse spectacle. Il faut donc des scènes musicalement plus ronflantes, avec chœurs et orchestration somptueuse, cuivres en veux-tu en voilà (et même « Banda » sur scène).

Tchaikovski veille en effet toujours à l’exactitude des couleurs à donner à son œuvre et à sa musique, comme il l‘a fait par exemple dans l’intermède pastoral de la Dame de Pique, calquée sur des musiques du XVIIIe. C’est ainsi que pour le chœur des ménestrels du début du deuxième acte, Tchaikovski a repris un véritable air ancien français de son Album pour enfants (1878) « Vieille chanson française » (Старинная французская песенка ).

En fait, alternent des musiques plutôt intimistes (celles des airs de Jeanne) et d’autres plus extérieures, et si la musique de Jeanne et ses airs sont souvent particulièrement émouvants, d’autres scènes sont musicalement oubliables

Il faut donc naviguer entre plusieurs styles, et il y a une sorte d’hétérogénéité qui surprend, mais à qui la direction particulièrement précise de Valentin Uryupin essaie de donner une unité en soulignant particulièrement les moments choraux exceptionnels (la seconde partie du premier acte, notamment) et les airs de Jeanne, accompagnés avec une chaleur et une véritable délicatesse, ne couvrant jamais les voix, dans une direction certes contrastée qui n’hésite pas devant certaines vulgarités, mais qui souligne aussi les trouvailles d’orchestration. Le paysage bucolique des débuts à Domrémy est dessiné (les flûtes) pour mieux faire contraste ensuite avec la tension et le drame. La fin de l’air de Jeanne s’accompagne d’interventions des bois et des harpes particulièrement bien mis en valeur avant un final où l’on retrouve les accents typiques de Tchaïkovski en un final hymnique particulièrement réussi.

Cette direction est vive (notamment au deuxième acte, particulièrement intéressant, qui se joue aussi sur l’ironie de la vision de la cour et l’évocation d’une sorte de tableau médiéval où Uryupin veille surtout à éviter le pompeux) et elle soutient les chœurs sans les écraser, en essayant sans cesse de mettre en valeur les couleurs, les différences de texture musicale, notamment dans la manière de laisser isolés certains solos aux bois (les flûtes). Ainsi le début de l’acte II, sorte d’introduction symphonique pompeuse à la Meyerbeer avec fanfares et trompettes qui pourrait être ronflante garde-t-elle une certaine fluidité, même si le contraste avec la chanson du Ménestrel (ici le chœur de ténors prévu est réduit à une voix qui donne une couleur mélancolique encore plus marquée après le début ronflant) qui donne l’ambiance « médiévale » ouvre ensuite une des scènes les plus réglée scéniquement et musicalement : l’accompagnement de Dunois est particulièrement tendu et rythmé. Uryupin cherche visiblement à privilégier le théâtre et la musique en fosse se fait souvent discrète pour laisser les voix s’épanouir.

L’orchestre sonne à son meilleur, et c’est d’autant plus lisible que la direction d’Uryupin est claire et permet de laisser les pupitres se détacher nettement.

L’orchestre est ici un véritable protagoniste, comme le montre l’introduction impressionnante du troisième acte, censée figurer la bataille et qui précède la (fatale) rencontre de Lionel et Jeanne, par le rythme, les contrastes, la ductilité. Malgré les moments plus faibles d’une musique inégale, Uryupin veille à une cohérence, à une couleur générale, à maintenir une ligne qui laisse aussi s’épanouir les moments plus profonds : d’une certaine manière il ne cache rien des faiblesses, sait aussi utiliser certaines scènes clairement calquées sur les modes françaises ou italiennes, mais montre aussi l’épaisseur de cette musique, sa force, ses moments les plus sublimes et plus théâtraux. En fait, il l’expose avec une véritable honnêteté, en proposant une fresque impressionnante, touchante, mais aussi quelquefois un peu répétitive mais sans jamais lasser. C’est la deuxième fois que je l’entends dans Tchaïkovski, et il est tout aussi convaincant qu’à Francfort : il défend cette musique avec un incroyable cran et une grande précision et maîtrise mais aussi réel engagement et un véritable amour.

Comme toujours, le chœur d’Amsterdam, préparé par Edward Ananian-Cooper est particulièrement souple, adaptable, habitué aux mises en scène hardies : il est ici compact, vraiment impressionnant. Je le tiens comme un des meilleurs chœurs d’opéra d’Europe, depuis très longtemps (Moses und Aron, Peter Stein, Pierre Boulez dans les années 1990) et il ne déçoit jamais. Dans la « chorégraphie » imaginée par Tcherniakov, où il est pratiquement toujours présent, de face ou de profil, mobile ou fixe, il reste remarquable et il est un protagoniste indispensable de la mise en scène. Dans une mise en scène traditionnelle, il serait décoratif, dans cette mise en scène, il est indispensable comme le public de tout procès et devient donc acteur du destin de Jeanne, au même titre que « les autres »…

Au service de l’entreprise, une distribution particulièrement bien assortie, où comme on l’a dit plus haut, on a pris soin d’associer des artistes de tous horizons choisis pour leur couleur vocale et leur intelligence scénique, en faisant aussi place au Studio local (la belle voix de l’Ange de Eva Rae Martinez) mais en donnant aussi à un artiste du chœur (le ténor Tigran Matynian) la partie soliste du ménestrel au début du deuxième acte, un air très à découvert où il se montre vraiment remarquable.

L’ensemble compose une palette vocale de couleurs et de timbres particulièrement bienvenus.

La basse Patrick Guetti nous avait fortement intéressé dans Die Frau ohne Schatten (Prod.Kratzer) au Deutsche Oper Berlin (dont il fait partie de la troupe) où il chantait un Geisterbote plein de relief. Il chante ici trois petits rôles, Bertrand, Lauret et un guerrier avec tout autant de présence vocale. Décidément, un artiste à suivre.

On connaît bien Oleksiy Palchykov, en troupe à Hambourg, que nous avons entendu dans Narraboth (Salomé, prod.Tcherniakov), mais aussi à la Komische Oper dans Rodolfo de La Bohème et dans Pâris de la Belle Hélène. La voix du ténor ukrainien est solide, assez égale, est particulièrement adaptée ici au rôle de Raimond, promis à Jeanne, éconduit, mais cherchant toujours à atténuer la colère paternelle, c’est une figure de tendresse et de sollicitude et la voix ici sonne particulièrement adéquate, juste et suave.

Le père, Thibaut d’Arc, justement, c’est le baryton-basse Gabor Bretz, la voix a toujours beaucoup de force et une certaine brutalité ou fixité qu’on peut quelquefois lui reprocher. Mais ici, dans ce rôle de père inflexible, elle est la voix juste et sans nuances qu’il faut, celle qui semble inébranlable, puissante, la voix de la faute et de la condamnation, taillée dans la pierre.

C’est presque un luxe de donner à John Relyea le rôle de l’Archevêque, qui s’en tire évidemment avec l’autorité et la puissance voulues, il représente cette église qui va condamner Jeanne après l’avoir accueillie, et il donne au personnage la « duplicité » politique nécessaire des personnages sans assise morale.

Andrey Zhilikhovski est un chanteur favori de Dmitri Tcherniakov, il fut dans Guerre et Paix à Munich un inoubliable Prince Andrej Bolkonski. Il est ici Lionel, le soldat bourguignon amoureux de Jeanne qui la détourne de sa mission : on retrouve le velouté de son timbre chaleureux, la belle projection, l’énergie aussi désespérée de l’interprète. Il a la couleur des amants éperdus et tragiques, comme toujours émouvant, comme toujours exceptionnel.

Autre chanteur exceptionnel, Vladislav Sulimsky, baryton qui fut un inoubliable Macbeth à Salzbourg ou un immense Mazeppa avec Petrenko à Baden-Baden. La voix puissante, expressive laisse toujours place à l’interprète et il est un Dunois d’une incontestable autorité, d’une force peu commune qui remplit la scène au deuxième acte avec ses reproches au roi Charles VII. Sa force, l’expressivité, la couleur donnée aux mots, le poids des paroles font écho à la « légèreté » ténorile de Charles VII (Allan Clayton). Une performance remarquable, et attendue, s’agissant de pareil artiste.

Nadezhda Pavlova est bien connue, soprano favorite de Teodor Currentzis qui étonne toujours par son sens de la composition et la diversité des rôles qu’elle aborde. On se souvient encore de sa Zerbinetta si discutée et si particulière, mais si fascinante à Hambourg dans l’Ariadne auf Naxos signée Tcherniakov… Elle retrouve ici un rôle de consolatrice, cette fois du roi Charles VII, mais sur un ton différent, avec son allure maternelle, plus mature, qui protège un Charles VII enfantin et qui cherche à le couper des autres, figure de légèreté qui fait contraste avec Jeanne évidemment, y compris vocalement. La voix est toujours claire, lumineuse, énergique, avec des aigus sûrs et bien conduits, et un incroyable dynamisme scénique. Elle crée là une véritable incarnation. Exceptionnelle dans toutes les postures et en particulier dans les ensembles…

Charles VII, l’enfant-roi ou plutôt le roi enfant est Allan Clayton, un ténor découvert il y a quelques années dans Candide mis en scène par Barrie Kosky à la Komische Oper, où nous avions déjà remarqué ses qualités scéniques, son engagement et son expressivité vocale dans un répertoire qui lui était idiomatique, en langue anglaise. On l’a retrouvé plus tard toujours à la Komische Oper et toujours avec Kosky dans Mahagonny, où il était un bouleversant Jim Mahoney dont nous écrivions : la palme revient au magnifique Jim Mahoney d’Allan Clayton, voix héroïque, magnifiquement posée, (…) à la fois violent et tendre, naïf et meneur…

Clayton est un ténor pour grands rôles de composition (on pense aussi à l’Hamlet de Brett Dean qu’il chanta à Munich), d’abord on note un souci permanent du phrasé, une clarté de l’expression, un engagement scénique toujours incroyable et dans tous les styles. Ici, il est un roi enfant au départ, un « joueur », mais sans le « physique du rôle », tel que l’a voulu Tcherniakov, un puissant insouciant, qui ne regarde apparemment pas les autres, mais qui réussit par son interprétation à faire comprendre qu’il est conscient de sa situation et que son insouciance est une manière de cacher son désespoir. C’est toujours un jeu sur le fil qui ne tombe jamais dans la caricature. Très fort. Très impressionnant.

Et puis, last but not least, Elena Stikhina est Jeanne.

Je n’ai aucune affinité avec cette chanteuse quand elle prétend chanter du répertoire italien, des Aida ou des Tosca, tout juste supportable en Alice Ford. Phrasé improbable, technique approximative. Bref, à éviter.

Je me sens donc d’autant plus libre d’écrire ici que Tcherniakov a construit avec elle un personnage d’une présence scénique phénoménale, qui dégage, simplement physiquement, une émotion incroyable (elle est habillée à la manière d’Evguenia Berkovitch, avec des cheveux courts, dans une sorte de permanente modestie). Elle sait être singulière et le fait qu’elle chante aussi dans sa langue donne une force émotionnelle peu commune à sa performance. C’est un personnage incroyablement travaillé qui est à la fois retenu et timide, en retrait, et qui montre par ailleurs une très grande énergie : elle irradie sur la scène à un point tel qu’il sera difficile de la détacher de ce personnage qui pour moi constitue une authentique création. Alors, on peut si on pinaille noter quelques excès de vibrato, mais tout le chant est au service de la couleur et de l’interprétation, qui doit être à la fois « engagée » et « distanciée ». la voix est puissante, charnue, large, les aigus sont tenus et larges On en peut qu’être emporté par une performance qui touche quelquefois au sublime.

Inutile de conclure… allez sur le site du Dutch National Opera, puis précipitez-vous dans l’Eurostar, il reste encore quelques places et cela se joue jusqu’au 2 décembre 2025.

En outre, le spectacle sera proposé début 2026 sur Arte Concert. Date non encore précisée.

[1] Louis Marin, le portrait du roi, coll. Le sens commun, Éditions de Minuit, Paris 1981

Bonjour,

Un grand merci pour votre analyse – qui comme d'habitude apporte des éclaircissements à certains aspects de la mise en scène pas toujours immédiatement identifiables lors de la représentation ( le rapprochement avec Evguenia Berkovitch par exemple). A noter quand même que le soir du 12 novembre l'équipe de production a été suffisamment huée aux saluts finals pour que Tcherniakov s'efface devant ses 2 chanteuses afin de faire taire la contestation ! Et j'ai aussi une question toujours en suspens : savez-vous pourquoi Dunois porte sur la tempe droite une tache de vin (qui m'a évoqué Gorbatchev) – ou Vladislav Sulimsky s'est-il blessé lors des répétitions ? Cordialement. Patrick

Et quel sens donner aux retards et avances de l'horloge qui surplombe le décor ? J'ai essayé de leur trouver un sens ( un peu comme ce que Herheim avait fait pour Wozzeck à Dusseldorf) mais je n'ai rien trouvé… A priori on aurait annoncé une retransmission par Arte Concert ? Revoir le spectacle aidera peut-être à mieux le comprendre ?

L'horloge indique simplement e désordre des réminiscences des souvenirs de Jeanne, le temps et l'espace bougent dans sa tête. Arte concert retransmettra début 2026