Yannis Kokkos fait l’objet de la nouvelle exposition du Centre national du costume de scène, à Moulins. Cette manifestation qui aurait dû être présentée du 28 novembre 2020 au 25 avril 2021 ; du fait des mesures sanitaires prises fin octobre, elle n’a toujours pas pu ouvrir au public. Le 12 janvier, elle a néanmoins été présentée à la presse, en présence de Yannis Kokkos lui-même, qui a accepté de répondre à quelques questions.

Longue de plus de cinq décennies, votre carrière se divise en deux parties : une première qui va de 1965 à 1986, où vous étiez « seulement » en charge de la scénographie et des costumes, notamment pour Antoine Vitez et Jacques Lassalle ; la seconde, à partir de 1987, date à laquelle vous avez abordé la mise en scène. Entre ces deux phases, qu’est-ce qui a le plus changé pour vous ?

En fait, j’ai continué à faire ce que je faisais déjà avant, simplement mon rôle ne s’arrête désormais plus aux décors et costumes : j’ai franchi le pas de la salle de répétitions, en quelque sorte. J’ai toujours été très sensible aux acteurs et aux chanteurs, et je pense que mon travail n’a pas vraiment changé, si ce n’est qu’il y a une grande différence entre la mise en scène de théâtre, par laquelle j’ai commencé, et la mise en scène d’opéra. C’est en montant des spectacles que j’ai pris conscience de ces différences. Je vais dire une banalité : c’est une question de rapport à l’espace et au temps. Au théâtre on a le choix du temps, à l’opéra on ne l’a pas, car tout y est fondé sur la dimension du temps musical, et l’espace s’inscrit à l’intérieur de ce temps rigoureux. L’espace, à l’opéra, c’est l’image, c’est le corps des chanteurs. Ce qui est très intéressant aussi, c’est la manière de on peut proposer une narration qui éclaire l’œuvre sans en enlever les ombres. Il s’agit de respecter toute cette dimension secrète qui est derrière la musique, et de la faire voir.

A l’opéra, j’essaye toujours de raconter une histoire, car j’aime beaucoup la narration, même découpée, morcelée. C’est la même chose au théâtre : face au texte de la pièce, il faut trouver derrière cette masse de mots poétiques ce qui est caché secret, de l’ordre de l’inconscient, du mystérieux, de l’onirique. A l’opéra, je m’efforce de préserver une sorte de réalisme onirique qui, je pense, correspond bien au genre même. A l’opéra, les histoires sont extraordinaires, elles sont extrêmement intéressantes aussi sur le plan littéraire, car je crois que les livrets ne sont pas aussi insipides qu’on veut bien le dire. On y trouve le parfum d’une époque, sa philosophie, sa manière de voir ; voilà ce qu’il faut essayer de traduire dans notre sensibilité d’aujourd’hui, sans tomber dans ce nivellement esthétique qui fait qu’aujourd’hui toutes les œuvres finissent par se ressembler. C’est le grand drame aujourd’hui : à l’opéra, on voit pratiquement partout le même spectacle, avec les mêmes données qui sont aussi académiques que l’académisme tant décrié. J’essaye… Je ne sais pas si j’y arrive toujours, mais j’essaye de traduire de manière intime ce qui me semble se cacher derrière chaque histoire.

Quand vous concevez un spectacle, qu’il s’agisse de théâtre parlé ou d’opéra, par où commencez-vous ? Quelles questions vous posez-vous d’abord ?

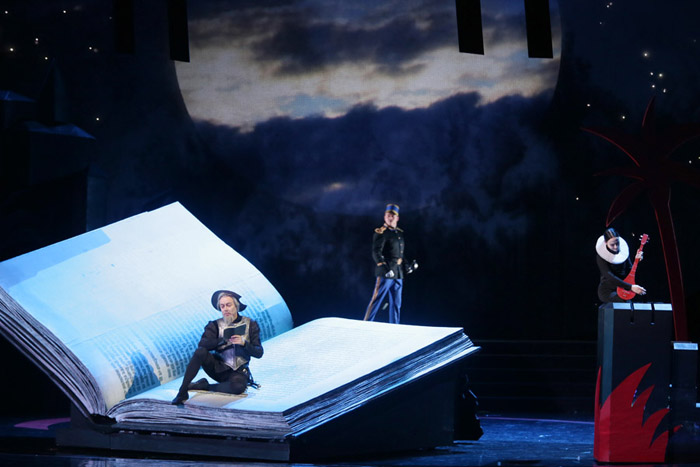

En général, mais surtout à l’opéra, il y a d’abord le désir d’un théâtre de me confier une œuvre. Parfois je suis moi-même surpris par certaines propositions, qui m’amènent à découvrir des œuvres que je n’aurais jamais imaginé avoir à monter un jour. Cet aspect de découverte n’est pas un problème, car j’aime entrer dans l’inconnu, mais cela m’a permis quelques découvertes extraordinaires. J’ai par exemple dû surmonter mes préjugés par rapport à l’opéra français (je ne parle pas de compositeurs hors normes comme Berlioz ou Debussy, pour qui j’ai toujours beaucoup d’admiration) : quand le Théâtre Mariinsky m’a sollicité pour Don Quichotte de Massenet, mes réticences ont été vaincues par cette œuvre que j’ai trouvé magnifique, que j’ai appris à aimer en travaillant dessus.

Par ailleurs, il y a les choses dont on imagine qu’on ne sait pas les faire, et que l’on fait finalement très bien, et à l’inverse, des choses qu’on croit maîtriser et qu’on ne réussit pas si bien que ça. Avec le temps, on acquiert une certaine maîtrise, mais à chaque nouveau spectacle, je suis confronté à la page blanche, et tout est à inventer. Même si mon expérience vient à mon secours, en m’aidant à ne pas perdre de temps sur des choses qui ne le méritent pas, je pars comme si je n’avais jamais fait de théâtre, et c’est une aventure nouvelle à chaque fois. L’exposition de Moulins est axée sur les costumes que j’ai conçus, et je dirais que cet aspect est aujourd’hui le grand problème. Lorsque l’on imagine un spectacle, quels costumes mettre dans quels décors ? Pour les décors, c’est parfois plus faciles, on peut faire en sorte de trouver des espaces plus abstraits qui conviennent à l’action. Mais pour les costumes, c’est à chaque fois un choix très difficile. Je critique souvent ce qui se faisait à l’opéra dans les années 50, mais si on rejette ce qui se pratiquait alors, que fait-on ? J’essaye de traverser, de sortir du temps, en quelque sorte, en concevant des costumes qui permettent d’être à la fois proche et lointain. Le grand danger, c’est d’être neutre, car alors il n’y a plus de tension, on n’a plus la force des images. C’est un problème très délicat, avec lequel je me débats de plus en plus.

Vous dites avoir été surpris lorsque des théâtres vous ont proposé de mettre en scène des œuvres auxquelles vous n’auriez jamais pensé spontanément. A l’inverse, y a-t-il des œuvres que vous aimeriez monter et que l'on ne vous a jamais proposé, au théâtre ou à l’opéra ?

Au théâtre, j’aimerais monter des tragédies grecques, ou du Shakespeare, que j’ai peu fait. J’aurais aimé peut-être me confronter à une pièce comme Richard II, mais je ne sais pas si j’en ai les capacités. Pour l’opéra, je suis assez comblé, finalement, j’ai monté pratiquement tous les plus grandes titres du répertoire, et j’en ai même fait certains deux ou trois fois de manière très différente : Le Vaisseau fantôme, Tristan et Isolde, bientôt Lucia di Lammermoor… J’ai travaillé sur Elektra deux fois, et même trois puisque, avant de la mettre en scène moi-même, j’ai réalisé les décors pour le très beau spectacle signé par Andrei Serban au Grand Théâtre de Genève, avec Gwyneth Jones. Mais il y a une œuvre que je n’ai jamais abordée et qui me tenterait beaucoup : Wozzeck. Et j’aimerais aussi créer des opéras nouveaux. Malheureusement, il y en a de moins en moins, et il risque d’y en avoir encore moins qu’auparavant.

Sur une création mondiale, le travail doit être complètement différent ?

J’ai monté en première mondiale l’opéra Tristes Tropiques de Georges Aperghis en 1996 ; Les Rois de Philippe Fénelon en 2004 ; et On-Iron de Philippe Manoury en 2006, avec Laurence Equilbey, mais ce n’était pas vraiment un opéra. Un opéra en création, c’est un cas très particulier. Bien sûr, quand il n’existe aucun enregistrement, car même une réduction jouée au piano n’indique pas grand-chose, on travaille avant tout sur le livret. Mais il y a aussi le rapport que l’on peut avoir avec le compositeur. Avec Aperghis, il existe une véritable affinité : on se connaît depuis longtemps, nous sommes un peu des « frères d’Histoire ». Tristes Tropiques fut une très belle aventure. Laurent Spielmann m’avait demandé de monter à Strasbourg cet opéra que Georges avait écrit. Or je n’y arrivais pas. J’étais à Orange pour Don Giovanni, je crois, et j’ai téléphoné à Laurent Spielmann pour lui dire : « Je ne sais pas comment je vais mettre en scène Tristes Tropiques. Est-ce que je pourrais tout faire en direct, sans avoir rien préparé ? » Il m’a répondu : « Formidable, viens, on va faire ça ». Et doc j’ai élaboré le spectacle à partir des répétitions, j’ai trouvé le décor, les costumes. Ça correspondait assez à l’esprit de Georges, à sa manière d’imaginer le théâtre. Il ne veut plus en faire maintenant. Je me souviendrai toute ma vie de la première fois où nous avons répété avec l’orchestre, quand nous avons enfin découvert la musique. De façon mystérieuse, tout s’est mis en place, tout a pris sens, mais sans doute grâce à cette affinité que j’avais avec Aperghis. Pour Outis de Luciano Berio, l’œuvre venait d’être créée à Milan mais Berio voulait une autre mise en scène pour la France. Je pouvais travailler à partir d’un (très mauvais) enregistrement. Et quand j’ai en 2005 fait la création française des Bassarides de Hans Werner Henze, d’après Les Bacchantes d’Euripide, il existait un disque tout à fait correct.

Depuis plusieurs mois, les représentations ne peuvent plus avoir lieu devant un public, et l’on a vu se multiplier l’offre de spectacles filmés. Quelle est votre réaction face aux captations de vos propres mises en scène ?

Il y a captation et captation. Certaines sont très réussies. Celle des Troyens au Châtelet est excellente. D’autres sont de simples comptes rendus, où le spectacle n’existe pas dans toute sa force. De manière générale, le théâtre filmé, c’est autre chose que le théâtre, même quand c’est très bien réalisé. Je pense à Electre qu’avait monté Antoine Vitez à Chaillot et qu’a filmé Hugo Santiago : c’est remarquable, c’est une des meilleures captations de théâtre que je connaisse, mais c’est du cinéma. Il rend quelque chose du spectacle, mais c’est une vision de (très bon) cinéaste. Je dirais que c’est l’Electre de Sophocle / Vitez / Kokkos / Santiago. Rien ne remplace le rapport vivant à la scène. Hélas, on va de plus vers ça, même au-delà du Covid. Il y a une sorte de facilité, même économique, et je pense que c’est une catastrophe. D’un autre côté, je crois que le théâtre sera toujours présent, la présence humaine face à d’autres humains, c’est ainsi depuis l’éternité et ça sera de toute éternité, même sur la lune. Un jour, on pourra peut-être vraiment voir La Bohème sur la lune, vraiment, et ce sera sans doute plus intéressant que dans une salle !

© DR (En tête)

© Mariinsky Teatr (Don Quichotte)

© Primo Gnani (Vaisseau fantôme, Bologna)

© Théâtre du Chêtelet (Les Troyens)