L’obligation de célébrer les Jeux olympiques apparaît comme un mot d’ordre imposé d’en haut, auquel tous doivent se soumettre sans discussion. Pour certains musées, la tâche est relativement facile, la thématique obligée pouvant sans trop d’effort cadrer avec leur spécificité. Pour d’autres, il faut en revanche se livrer à quelques acrobaties, même s’il s’agit de présenter une exposition gratuite, au contenu relativement léger.

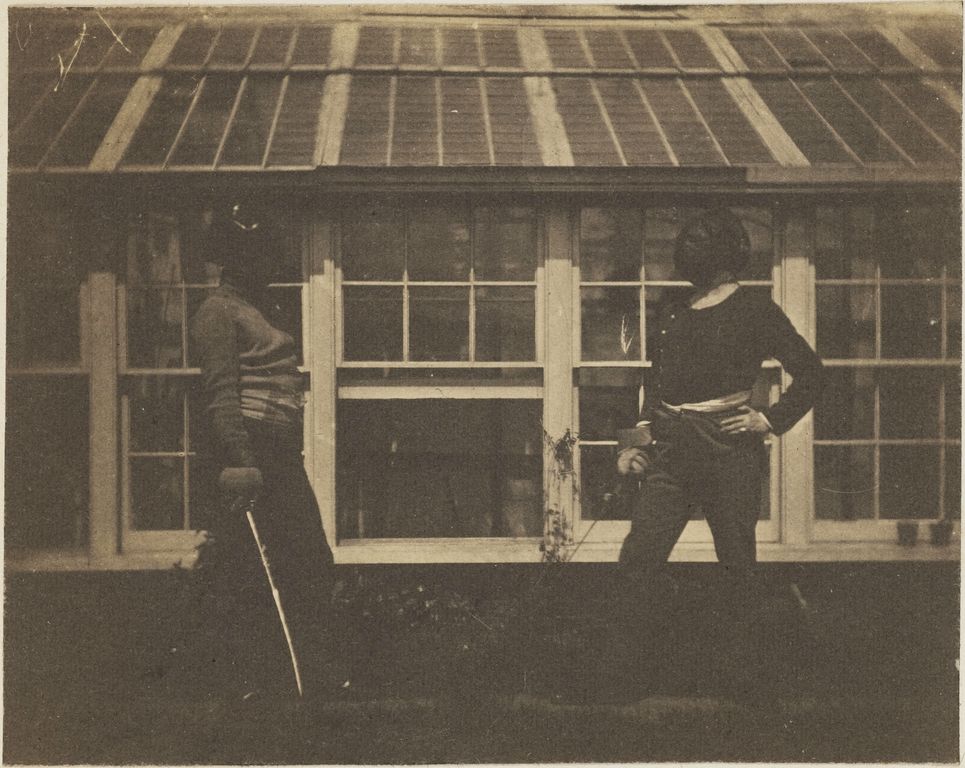

Pour la Maison de Victor Hugo, la question n’avait sans doute pas de réponse immédiatement évidente. Quel sport associer à Victor-Marie, comte Hugo ? Le triathlon, l’haltérophilie, le tennis de table ? Evidemment non. Par chance, il existe une photographie datant du milieu des années 1850, qui montre l’écrivain et son fils Charles pratiquant ensemble l’escrime. Cette image, due à Auguste Vacquerie, beau-frère de Léopoldine, montre les deux adversaires non pas à Guernesey, mais à Jersey, première étape de l’exil de la famille Hugo dans les îles anglo-normandes ; il faut un peu d’imagination pour les identifier, car leur visage disparaît entièrement sous les masques. En tout cas, l’escrime étant bien une discipline olympique, le fil était trouvé, qu’il suffisait de tirer pour avoir au moins un début d’exposition.

La première salle du parcours montre donc deux masques d’escrimeur venant de Hauteville House, les épées (d’apparat) portées par Victor Hugo comme pair de France et comme membre de l’Académie Française. On y voit aussi quelques dessins fantasques où l’écrivain imagine d’extravagants mousquetaires, dont le chapeau s’orne d’une plume aussi longue que leur rapière. On revoit les deux étonnantes encres sur bois, Vivez et Mourez dont le musée a récemment fait l’acquisition. Et l’on peut admirer le David en bronze de Mercié, offert à Hugo le 27 février 1881 pour son anniversaire par « les habitants du Nord », statue dont la présence se justifie parce que le héros biblique vient de vaincre en combat singulier le géant Goliath.

On le devine donc, de l’escrime, il faudra bientôt passer à la notion de duel, d’affrontement, de lutte… Le titre même de l’exposition, « Victor Hugo s’escrime », joue avec le mot pour lui donner le sens le plus large, afin d’englober tous les combats que l’écrivain aura menés au cours de sa vie. Néanmoins, avant d’en arriver là, il y a moyen de rester dans la thématique sans trop s’éloigner encore. Deux œuvres – tout à fait méconnues, cela dit – ont leur place ici : L’Epée, drame en cinq actes et en vers, écrit en 1869, dans Le Théâtre en liberté, mais dont la création n’eut lieu qu’en 1902 à l’Odéon, dans le cadre des célébrations du centenaire de la naissance de Hugo (on peut en voir l’affiche) ; La Chaise de paille, roman de 1859 où un étudiant poète se bat en duel avec un marquis, son rival auprès de mademoiselle d’Hyvreuse, les deux hommes finissant par se réconcilier car l’aristocrate est impressionné par les talents d’escrimeur du jeune homme pauvre.

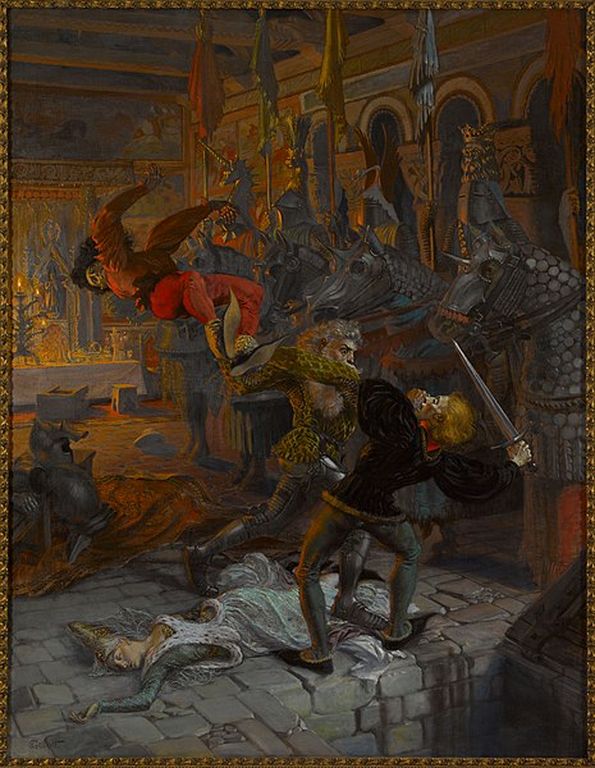

Outre ces deux titres assez oubliés, il est possible de trouver dans les œuvres plus canoniques diverses scènes de duel à l’épée. Dans Ruy Blas et dans Marion de Lorme, la plupart de ces événements sont cependant relégués en coulisses, ce qui n’a pas empêché les premières éditions illustrées de les représenter, comme le donne à voir une série de gravures, d’un intérêt inégal. Il y a plus à admirer dans les images conçues par des artistes de la fin du XIXe siècle : le combat de Han d’Islande contre Ordener inspire Rochegrosse, tandis que Frémiet, sculpteur connu notamment pour son Saint Georges, retrouve la veine chevaleresque pour représenter un moment de La Légende des siècles, « L’Aigle du casque », où Tiphaine, « lord sauvage des forêts », ayant tué l’innocent Angus, est châtié par Dieu quand l’oiseau métallique qui orne son casque lui crève les yeux et lui broie le crâne… C’est aussi l’occasion de voir sous un bien meilleur éclairage le grand Eviradnus d’Eugène Grasset, d’ordinaire exposé un étage plus haut, dans la collection permanente : sur cette toile, qui renvoie également à La Légende des siècles, commandée pour l’inauguration du musée en 1903, l’artiste, célèbre pour sa contribution à l’Art Nouveau, montre le vieux druide breton se servant d’un cadavre en guise de massue pour combattre ceux qui veulent attenter à la vertu et à la vie de la marquise Mahaud.

On glisse alors vers les combats de Victor Hugo au nom d’idéaux tels que Liberté, Justice ou Fraternité, traduits par les illustrations de romans comme Les Misérables (gravures commandées en 1865 à Alphonse de Neuville, grand peintre de batailles) ou Quatre-vingt-treize, mais aussi au nom de la paix : Honoré Daumier a consacré une amusante série de caricatures au Congrès de la paix d’août 1849, où l’on voit Hugo, point encore barbu, mais à l’énorme crâne déjà dégarni, tenir des propos anti-militaristes – dans une vitrine, on peut voir une édition des Douze Discours (1851) où une main anonyme a dessiné deux escrimeurs.

Les deux dernières salles passent à autre chose. D’abord, des sculptures de Stéphane Simon, représentations d’athlètes hommes et femmes, en blanc et or, dont certains portent des prothèses. Il s’agit ici d’annoncer les Jeux paralympiques, qui viendront en septembre compléter les JO de juillet-août. « Oser montrer le handicap en sculpture », tel est le but déclaré de ces statues, mais un handicap glorifié, transfiguré par la performance des sportifs. Ensuite, des photographies de Caroline Feyt, qui représentent la mer, des paysages ; avec la complicité de « Lucienne Forest, commissaire indépendante », nom sous lequel se cache en fait un collectif ayant déjà sévi pour une exposition présentée en 2022, elle propose diverses facéties, notamment la possibilité devenir Victor Hugo en portant un masque transparent (moulage en polychlorure de vinyle réalisé par Carlos Brassesco). Le cartel incite le visiteur à jouer à son tour : « Voulez-vous voir le monde avec les yeux de Victor Hugo ? Faites-vous photographier. Osez ! » On s’amuse comme on peut.

[pour le dernier paragraphe, lien vers l’expo dont « Lucienne Forest » était commissaire : L’œil qui cache la Forest – Wanderer (wanderersite.com)]