D’abord un mot sur l’Opéra de Malmö, projet architectural de Sigurd Lewerentz (1885–1975), sans doute l’un de ses chefs d’œuvre, qui est un vrai bonheur, une vraie machine à jouir. J’ai eu l’occasion de l’écrire en préambule dans le compte-rendu de Salomé : bien avant le spectacle, on est dans le plaisir de la déambulation, du toucher et du voir. Et cela ajoute beaucoup à la préparation du spectateur pour l’entrée dans ce temps autre qui est celui de l’opéra. Qui plus est avec des équipes souriantes et agréables, du restaurant au vestiaire. On ne s’en lasse pas.

Charlotte Engelkes, metteuse en scène, danseuse, chorégraphe ne peut pas être considérée comme le perdreau de l’année, pour reprendre la métaphore aviaire qui court pendant tout ce Lohengrin, quand il s’agit de Wagner.

Comme le rappelle le programme de salle, elle eut l’idée, il y a vingt ans, de mettre en scène un Lohengrin dans lequel elle jouerait tous les rôles. Lors d’un voyage à Bayreuth, elle attrapa une bonne Wagnerite, sublimée plus tard dans plusieurs créations, à succès, Miss Very Wagner (2006), Siegfried the Very Wagner Hero (2011) , Guldet (2016), et Lohengrin Dreams (2019).

Voilà quelqu’un qui répond à ses problèmes (si le wagnérisme en est un…) par l’humour et la création. On ajouterait même avec de l’audace car l’opéra romantique basé sur le conte peu rose du Chevalier au Cygne, qui plus est rallongé à la sauce géopolitique (la menace des Huns, l’Empire Germanique en puissance quasi coloniale, le petit Brabant vassalisé, la conscription généralisée, l’élection de chefs de guerre, l’attente de l’homme providentiel, voire du héros émissaire divin…) appuyée par Wagner et très sensible aujourd’hui, se prête (se prêtait ?) peu à l’humour et à la joie. Si l’Opéra est en général la défaite des femmes (pour reprendre le titre de l’ouvrage de Catherine Clément, édité en 1979), c’est particulièrement vrai ici, et l’avenir, au tombé de rideau, est généralement plombé, même si Wagner l’Enchanteur nous détourne du réel atroce par les harmonies divines du Graal, ce malin…

Charlotte Engelkes détourne l’attention habituellement fixée sur Lohengrin et se focalise, d’une part, sur la figure d’Elsa, véritable héroïne, totalement libre (elle est la seule du jeu, in fine, à se libérer de ses contraintes) et ne rejette pas pour autant les histoires d’hommes à poigne mais les met à distance, avec humour et dévoile pour ainsi dire les trames et les manigances du pouvoir, voilées d’une certaine manière, par la si belle musique de Wagner.

D’où un prologue mimé, qui permet de recentrer le propos sur le drame initial qu’on a tendance à laisser de côté tant on se focalise sur la question du chevalier fabuleux : la disparition du frère d’Elsa, et sur laquelle l’opéra se termine.

Sur un paysage enneigé (Lohengrin, opéra de l’hiver, du repos mortel tendu vers la préparation de l’avenir), avec une barre dans le décor qui plonge la scène dans l’écran blanc, d’une histoire à venir et sur laquelle se projettent, déjà, des ombres joueuses mais menaçantes (très belle scénographie de Linus Fellbom). Elsa et son (très) petit frère jouent à des jeux d’enfants, cache-cache etc., dans un éden blanc, un paradis ludique où tout reste à écrire. On note la grande différence d’âge entre les deux mais elle ne se traduit pas pour autant par une différence de maturité. Elsa est aussi enfant que son frère. Elle n’apparait pas comme la mère de substituion ou la très grande sœur. Elle est l’Innocence ici dans un sens plus grand que l’habituelle vertueuse Elsa, l’innocente (dans le sens de non coupable) de Wagner.

Un arbre en carton sur le sol, qui ne cache pas ce qu’il est (un décor de peu), éclairé de biais, projette son ombre sur le décor. D’autres viendront : ce sont les Idées de la Caverne de Platon, issues du livret ou non, qui viendront jeter un autre éclairage sur les actions, sans qu’on puisse s’illusionner sur leur réalité. En cela, elles mettent en évidence des questions sur le livret et nous invitent, en les voyant, à les interroger. Et non pas à les rêver en se berçant d’illusions, assoupis dans les fauteuils de la salle. Le jeu se prolonge, très actif, jusqu’à ce que l’enfant disparaisse en sautant dans un trou qu’on n’avait pas vu apparaître. Cette disparition de l’enfant, et donc de l’Enfance d’Elsa, la laisse dans une angoisse profonde apparentée à la sortie du Paradis (thème du Graal dans l’Orchestre).

Le héraut, en costume bleu de colonel de pacotille (on pense à celui de Tintin, aide de camp du Colonel Alcazar), vient rassurer Elsa et lui montrer une forme fantomatique qui apparait dans le bloc du mur blanc comme dans une gangue : un chevalier vêtu d’une armure d’argent. C’est le chevalier providentiel Lohengrin qui viendra aider Elsa (livret). Mais c’est aussi, à l’orée de disparition de l’Enfance, l’homme, le prince charmant, le chevalier de ses rêves qui doit venir prendre la place des jeux d’enfants. Voilà pour la première thématique, Elsa.

La tournette fait son œuvre et nous voilà dans le Brabant, assez déceptif au premier abord, ou du moins très déstabilisant pour le Wagnerolâtre. Adieu foule enthousiaste, couleur locale, Héraut magnifique et Roi Henrich l’Oiseleur, magnanime en chef de guerre, investi de la mission divine de lutter contre les méchants Huns, ces sauvages venus des plaines de l’est (toute ressemblance avec le monde contemporain ne serait que fortuite…). Les Brabançons sont ici vêtus de blancs avec des bonnets ridicules, et aux couleurs criardes, agités de tics et autres tocs. Ils sont en fait la volaille du peuple. Ceux qui ont trainé un peu leur guêtres dans des fermes savent que les gallinacées ne sont pas les volatiles les plus intelligents du monde : aux habitudes invariables, hautains et glorieux d’apparence, violents à l’occasion pour les coqs mais facilement manipulables. De la chair pour l’abattoir à la chair à canon, de la chair tout court. Leur bonnets à crêtes ont des couleurs, reflets des différentes couleurs politiques ou des différents goûts et opinions mais, en fait, ils sont bel et bien interchangeables et ne forment qu’un même « corps ». D’où un Hérault au costume militaire qui ne cache pas sa relation au pouvoir, rapport à son plumage bleu roi. Il agite les bras et la volaille s’assemble : c’est bien commode.

Quant au roi, toujours dans cette vision dezingage de la politique mediatico-guerrière, il apparaît comme une précieuse ridicule, ou comme un de ces rois d’opéra du XVIIIe, opéra à machines, à crinolines, à deus ex-machina (Lohengrin venu du royaume du Graal) : maquillage outrancier, crinoline, platform shoes. Un roi baroque, un roi glam à la Bowie, totalement ridicule, hors-sol comme on dit (avec ses platform shoes-échasses) en tout cas au-dessus de la volaille, et pourtant acclamé par la foule qui aime ce qui brille. On se souvient de l’anecdote, racontée par Saint Simon, au sujet de Louis XIV pressé par ses créanciers et qui invite son plus grand prêteur pour lui faire les honneurs du château de Marly, pour lui en mettre plein la vue et ainsi le réduire au silence.

Charlotte Engelkes est sans concession sur la réalité des données du livret qui ne peuvent donc échapper à personne : le pouvoir est avant tout un leurre, pas forcément détenu par le meilleur, exercé sur des individus réduits à leur corps, ballotés au gré des besoins du prince.

Charlotte Engelkes utilise ses talents de chorégraphe pour agiter ce tableau vivant de mouvements nerveux qui électrisent les corps des Brabançons, comme une image numérique agitée de glitches, comme un tableau qui s’agite nerveusement. On échappe à la peinture naïve et on traque les gestes des uns et des autres, quelque chose qui se répand dans la foule, comme un stimulus.

Le roi Heinrich n’est pas épargné (c’est tout de même un roi qui vient chercher de la chair fraîche, ne l’oublions pas) et on déploie pour lui tout un décorum de boites sur lesquelles il pose chaque pied : son auguste personne ne doit pas fouler le même sol que le peuple. Il est noble c’est entendu (ses talons sont rouges comme à la cour de Louis XIV et… chez Louboutin) mais il est aussi un peu fêlé. Il porte des oisillons autour de sa tête, comme les rois d’un autre conte pour enfants, tout aussi atroce : le Peau d’Âne mis en images et en sons par Demy qui est rappelons-le, une histoire d’inceste. Enfin, comme sceptre, il porte une cage à oiseau au bout d’un bâton. Une cage vide comme sa tête ?

Reste que le système politique fonctionne bien et c’est l’essentiel, puisque, comme dans le livret, les Brabançons sont prêts à aller se faire plumer pour le bon Heinrich, et vu avec le sourire de cette production. c’est peut-être encore plus efficace, et noir, que les corps empilés dans les sacs sur la scène de l’Opéra Bastille…

D’autres oiseaux de mauvaise augure trainent par-là, le comte Telramund (en noir), et Ortrud, en jaune, couleur de la trahison), accusant Elsa de fratricide et bien déterminés à reprendre les hauts rangs en déplumant la duchesse Elsa. Elsa, oie blanche, essaie de se défendre, esquissant (elle aussi a un grain…) non pas une explication ou un récit évoquant la disparition de l’enfant (vue au prologue) mais la vision d’un chevalier. Vision de rêve, traduite scéniquement par une file d’oiselonnes-brabançonnes agitant leurs bras derrière elle comme une répétition du rêve : elles rêvent toutes d’un chevalier. Et le rêve se déploie, plus grand que la femme elle-même. Et c’est aussi très plastique.

Elsa appelle son chevalier servant, qui tarde. Et vient d’un autre monde. Ici, du dehors, des portes arrières de la salle ouvertes. Et entre alors le vilain petit canard (autre conte à base de volatiles…), un vagabond (un… Wanderer ?), clochard volontiers céleste, un peu rock star avec ses lunettes de soleil. Un misfit quoiqu’il en soit. Ni de la scène des volatiles, ni du public. Il franchit d’ailleurs les travées, secouant un peu vigoureusement les premiers rangs. C’est un homme providentiel qui dérange mais aussi un homme, un vrai, qui sait ce que veulent dire les problèmes concrets de l’existence de l’homme de la rue.

Il se propose à Elsa comme son champion mais lui impose l’interdit sur son nom et ses origines. Et dans un monde hautement hiérarchisé, où la question sociale est centrale, voilà le problème. Ce Lohengrin se présente simplement comme un homme dans son plus simple appareil.Or, Elsa veut-elle simplement un homme ?

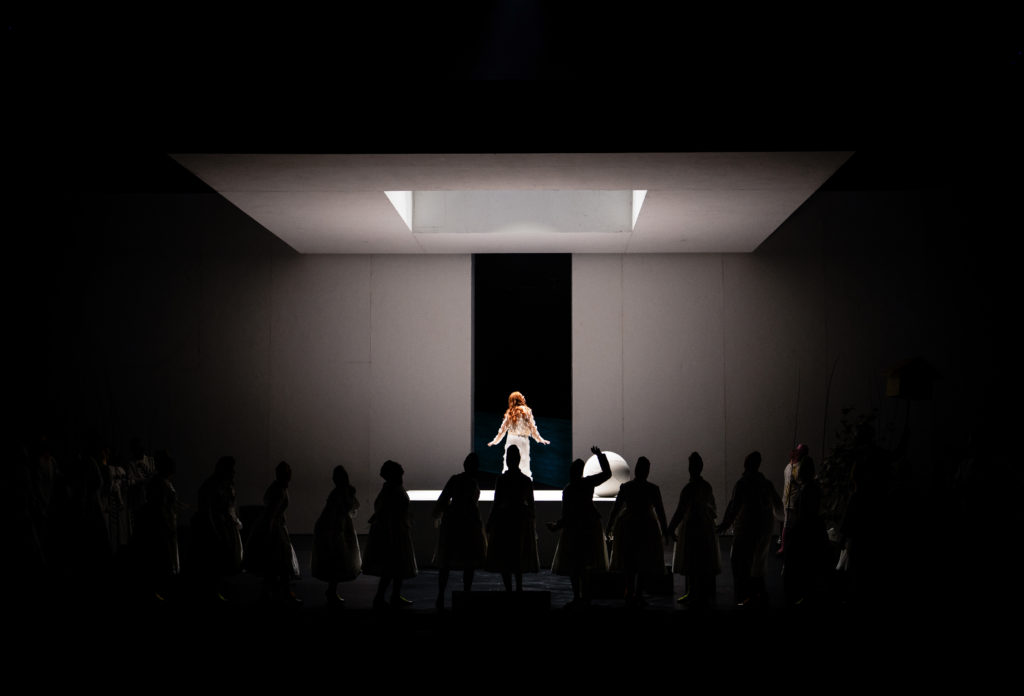

On prépare la lice du combat. Le décor est profondément remanié et fait apparaître quelques éléments très simples mais graphiques et significatifs comme toujours dans la scénographie de Linus Fellbom (Cf. les comptes-rendus du Barbier de Séville ou des Noces Figaro à Kungliga Operan). D’abord, le mur s’est ouvert, laissant voir au centre l’Escaut mais c’est aussi un appel d’air et une trouée d’espoir. Un quadrilatère avec un trou carré au centre s’est élevé (c’était l’estrade royale). C’est l’épée de Damoclès, la question interdite, le fatum qui pèse mais aussi duquel jaillit la lumière (de l’espoir, du bien…).

Encore une fois, Charlotte Engelkes joue la carte de l’humour et alors qu’on dépouille Lohengrin de ses manteaux de récupération, on habille le coq Telramund d’une armure à la Farinelli tout en cuirs et plumes, très costume baroque, et ce dernier se fend de gestes guerriers à la Gorille en tapant du poing sur ses protections. Même le jugement de Dieu est raillé. On ne respecte donc plus rien ! Pas plus que le peuple, toujours spectateur, et qui se gargarise du spectacle du sang, délimitant la lice avec des lances-branchages, agitées comme une ola de stade, et fouettant la lice-scène sacrée, sur laquelle repose une sorte de ballon, gros œuf mou, sur lequel Telramund sera vaincu. Est-il l’œuf surprise à venir de l’union entre Lohengrin et Elsa ? L’œuf dans lequel le petit frère a été fait prisonnier et d’où il pourrait sortir ?

On sera tout juste un peu déçu par cette simagrée de combat de catch au ralenti qui rappelle celle de Herzog à Bayreuth (en 1987), épée en vague démesurée en moins. Reste que l’homme (de la rue) a gagné et c’est révolutionnaire.

ACTE II

C’est le début de l’acte le plus sombre, là où Ortrud et Telramund jouent leur carte maitresse, celle du doute fissurant la confiance, et donc plus fort que les biscottos, les armes etc. Le décor s’est encore reconfiguré. La lice carrée au-dessous du quadrilatère est devenue bain dans lequel Telramund lave ses blessures, et son honneur sous les yeux d’Ortrud, qui, en fait, lui tourne le dos. Elle regarde ailleurs, là où ça compte vraiment, et elle lui explique son plan de briser la confiance d’Elsa en son mari. Puis, à la fin de la scène, elle pousse la lice-bain hors du plateau qui pivote sur le château. Là encore, avec une économie de moyen scénique, on comprend que Telramund est le bébé d’Ortrud, sa création, dont elle se débarrassera peut-être avec l’eau du bain, une fois ses plans accomplis (la régénération de sa race et de ses anciens dieux, Wotan, Freia… auxquels Wagner donnera la parole et les gestes dans le Ring).

Le double mur s’est reconfiguré. En muraille percée d’un trou-fenêtre ronde, qui, magie des ombres toujours, est aussi la lune. On pense un peu à la fenêtre-œil de la maison des Arpel dans Mon Oncle de Tati… Une maison monde, aux épaisses murailles, qui est aussi le Moi d’Elsa, dans lequel les méchants vont pénétrer par leur ruse.

L’eau, la nuit, la lune. Nous sommes dans les éléments de pouvoir féminins, là où Elsa et Ortrud vont pouvoir s’exprimer dans toute leur richesse. La tromperie, l’insinuation pour Ortrud, le pardon, la compassion mais aussi l’orgueil de la magnanimité pour Elsa.

Dès qu’on touche à de grandes et belles idées, Charlotte Engelkes surenchérit d’un peu d’humour, pour les souligner et éveiller le spectateur : le gros bébé de Telramund dans son bain ou Ortrud se jetant sur le sol avant qu’Elsa débarque pour surjouer sa demande de pardon. Et le public de rire… à la perdition d’Elsa devant les ruses d’Ortrud.

Autre façon de prendre de la distance, les ombres qu’on avait vues utilisées avec brio dans le prologue, sont ridiculisées ensuite tout au long de l’opéra par des pochoirs qui passent sur la scène de gauche à droite : l’arbre, le cygne donc mais aussi un félin (la menace Telramund/Ortrud), un arbre stylisé à la japonaise pendant le 2e acte et encore des poissons, dont un requin, et même une baleine comme s’il fallait se méfier des idées (et de leurs ombres) toutes faites, projetées et plaquées sur la scène. Elles sont d’ailleurs assez plates, contrairement aux effets de hauteur maligne du prologue. Il ne faut pas y croire.

Le jour se lève et le héraut annonce le bannissement de Telramund applaudi par les Brabançons, basse-cour du poulailler, qui hier portaient aux nues leur comte.… Retournement médiatique matérialisé par des Brabançons qui portent leur double grandeur nature en carton, et derrière lesquels ils se cachent. On pense à l’avatar numérique des réseaux sociaux et à leur manipulation par un héraut maître des discours (et des algorithmes : bref ce qu’il faut utiliser pour faire basculer l’opinion). Ne nous trompons pas sur l’apparente homogénéité du corps des citoyens : là où les autres n’ont que crêtes-bonnets de couleurs, certains sont plus « citoyens » que d’autres, avec chapeaux de plumes noires, ce sont les hommes de Telramund qui questionnent, et ce sont les seuls, la guerre à venir.

Mais rêvons un peu (avant la guerre…), c’est l’heure du mariage. Moment ô combien sacré de la vie d’une femme (le rituel de la robe blanche, permanence d’un au-delà sacré plus ou moins de saison) et de la communauté.

Un ange passe… C’est le Roi Heinrich, toujours aussi fêlé, sans cape mais avec son sceptre et qui vient montrer que la cabane n’est pas vide mais qu’un œuf géant s’y trouve, qu’il couve de ses yeux. Folie ? Métaphore de la guerre qui couve, objet de son attention ? Œuf de coucou, mauvaise surprise « installée » dans le nid des amoureux ? On ne tranche pas mais l’idée scénique est plaisante et très amusante là encore, en contrepoint des attentes du livret.

Le cortège de femmes suit Elsa et porte la coiffe-traîne comme le corps d’une chenille (le mariage comme transformation physique). Pendant qu’une autre chenille composée d’un train d’avatars se met en route. Le rituel soude et fait avancer la communauté. Mais toujours derrière son leader. Ortrud arrache le voile nuptial et, ainsi, tente de lever le voile sur ce qu’Elsa accepte sur son mari sans rien (sa)voir. C’est la question de la foi et de la confiance dans une humanité bien fragile sur ces questions (qui déborde aussi sur la politique et la guerre, et on voit comme le livret de Wagner est solide).

Le roi réapparait d’ailleurs, ici avec une cape bien moins majestueuse, pour essayer d’éteindre le conflit (après tout, c’est bien beau les noces mais il y a les Huns à combattre), toujours aussi éthéré et vain, la Superbe dit-on en français. Lohengrin commet le crime de lèse-majesté d’accorder à Elsa ce qu’il dit devoir refuser même au roi : son nom et lignage.

Pendant ce temps, Telramund et Ortrud ont « retourné » la foule, en retournant les avatars de carton dévoilant désormais leur verso noir (soulignant encore plus leur forme de volatiles) et ont barré la route de l’arrière-scène, vers la sortie de crise.

Alors que Lohengrin, tout argenté de sequins brillants et portant imper métallique à la Martin Margiella, dit sentir son aimée agitée du doute, Elsa s’escrime à dégager le passage et à retourner frénétiquement les avatars du peuple… pour les replacer comme avant.

D’ailleurs, tout le monde pâtit de la situation, y compris le roi, qui comprend que son pouvoir est… ce qu’il est en fait : fragile lorsqu’on n’a plus foi et confiance en lui. Il s’abaisse et tremble comme tous les autres oiseaux…

Scéniquement, c’est très bien traduit, là ou habituellement un jeu d’acteur doit faire le job. L’agitation, la frénésie, la volonté de persévérer dans ses choix, dos aux accusations et laissant Elsa haletante physiquement est une belle idée.

Puis le cortège reprend sa marche, avec une Ortrud en pleine reprise en main du pouvoir (elle est remontée sur une estrade) et ne quitte plus Elsa du regard alors que cette dernière ne peut s’empêcher de jeter un long regard en arrière. Le ver est dans le fruit. Et toujours la puissance des discours, dans le champ amoureux et dans celui du politique, qui fragilise les résolutions les plus fermes.

ACTE III

La lice s’est à nouveau reconfigurée en lit moelleux avec couette géante dans laquelle s’ébattent deux amants. Deux enfants encore. Et on retrouve le lien avec la scène primitive. Ce sont toujours des jeux bien innocents, seul le décor nous dit que le jeu pourra être autre (le sera-t-il ?). Le plafond s’est surbaissé, reconfigurant l’espace en lieu intime mais dont le poids se fait plus menaçant. On joue avec les oreillers alors que retentit au loin, comme dans un rêve, la célèbre marche nuptiale.

Pourtant Elsa, heureuse, ne peut s’empêcher de chercher le secret de Lohengrin, non pas qu’elle doute, au contraire, mais on sent dans cette production la volonté d’Elsa de savoir, de ne pas accepter en quelque sorte les règles du jeu, imposés par d’autres (Lohengrin, Ortrud). En cela, elle apparait comme vraiment libre et Lohengrin dans cette production ressent la tristesse de devoir quitter cette Elsa qui va jusqu’au bout mais accepte aussi en quelque sorte cette demande affranchie de la contrainte, même si elle va à l’encontre du destin qui les a réunis et de leur simple bonheur.

Charlotte Engelkes traite leur échange fatal avec beaucoup de légèreté, sans pathos, sans drame conjugal, dans l’expression de la liberté. C’est aussi la mort du couple, matérialisée dans le livret et sur scène par l’irruption de Telramund planqué derrière le train d’avatars (un thread de médisances ?), tué par Lohengrin.

Charlotte Engelkes fait fi des armes et joue sur des gestes chorégraphiés d’Elsa sur la poitrine et la bouche de Lohengrin lui conférant une sorte de pouvoir de l’amour. Le chevalier reproduit les mêmes gestes sur son ennemi et terrasse Telramund. Encore une fois, économie de gestes, chorégraphie minimale mais qui fonctionne à plein.

Exit la chambre, l’intime, le conjugal, retour au concret, à la foule, au départ en guerre du peuple cornaqué par le Hérault et le Roi. Telramund est amené dans un linceul, Elsa, triste, suit Lohengrin qui annonce devoir expliquer sa légitime défense, son abandon de la tête des combats et sa rupture avec Elsa. Le Hérault alors s’approche d’Elsa pour la fixer intensément dans les yeux, rappelant son échange visuel du prologue. A‑t‑elle failli ?

Lohengrin se lance alors dans son monologue comblant les trous de l’histoire (le Graal, la mission impossible…) pendant qu’une vidéo de cygne majestueux se projette sur l’écran-mur reconstitué comme au début.

Ortrud à son tour finit de remplir les vides du récit (elle a transformé le petit duc du Brabant en cygne) et alors que le cygne plonge, le jeune duc sort de la scène, aussi frétillant que dans le prologue, reprenant ses jeux comme si de rien n’était. Il inonde la scène de sa joie enfantine, tapant dans les mains de tout le monde, y compris dans celle auguste et sacrée du roi, qui veut bien se prêter au jeu.

Reste à Lohengrin à se dépouiller de ses atours argentés et à traverser la scène dans la même diagonale qu’au départ pour sortir du jeu du théâtre et retrouver la rue, la vraie (on voit au fond les voitures et le parking). Sa venue n’aura été qu’une fugace traversée, la solution pratique et concrète d’un problème (ramener le petit duc Gottfried).

Elsa, toute à sa joie de retrouver son frère, en oublie son Lohengrin, de toutes façons, homme trop parfait pour être le bon. La joie d’Elsa de retrouver son frère (vrai problème initial du prologue mimé) ne peut qu’effacer la perte de son amant. C’est sans doute le sens du regard du Hérault, qui lui indiquait qu’elle avait en quelque sorte perdu de vue la perte de son frère et que l’armure qu’il lui indiquait au début n’était que l’instrument par lequel son frère lui serait rendu et non son but.

D’ailleurs l’homme providentiel n’existe pas et seule compte la vérité. D’où un final vraiment heureux et qui se coule dans la beauté des harmonies lumineuses et pures du Graal.

Cette traversée de Lohengrin vers la rue est aussi très belle. Avec cette irruption de l’homme de la rue dans le petit jeu du théâtre et qui poursuit sa route. Vers d’autres aventures.

Et puis on sourit encore des pitreries de ce roi de pacotille, avec cette noble bonhommie, un peu sotte, au milieu de sa basse-cour, aux couvre-chefs géométriques de fête, donnant à cette fin de Lohengrin un côté un peu Meistersinger, dans la joie d’une communauté retrouvée et peut-être même purgée (un Beckmesser valant bien un Lohengrin). Et on reconnait ici dans la production de Engelkes la connaissance profonde du répertoire wagnérien dans son ensemble, auquel elle fait de multiples clins d’œil.

On sourit aussi d’avoir été transporté dans une lecture vraiment autre de Lohengrin qui pour autant ne trahit pas les données du problème (y compris les manœuvres politiques) mais centre tout sur la liberté d’Elsa, bien loin de la princesse de conte de fées, de la gourde éthérée ou de la femme à visions. Jeune femme moderne enfin. Débarrassée du patriarcat sans dogmatisme ? C’est possible et la question reste ouverte.

Le plateau, la fosse

Le plateau est très homogène et puise avec bonheur dans l’excellent vivier local dont au premier chef le Hérault de Luthando Qave, hautement apprécié en Figaro dans le Barbier au Kungliga Operan en 2024, à la voix bien projetée et colorée, et aussi agile qu’engoncé dans son rôle de manipulateur (et de médiateur).

On est ravi de retrouver, en Telramud, Ólafur Sigurdarson, magnifique Alberich à Bayreuth dans la production Schwarz (lire le compte-rendu du 2024). Notre rédacteur en chef, Guy Cherqui était plus circonspect sur ses qualités dans ses autres rôles à Bayreuth mais nous l’avons trouvé ici très adapté, avec une voix au beau phrasé, peut-être moins profonde qu’avant mais gagnant dans les aigus et en musicalité et donc plus adapté à sa fonction dans Lohengrin, de ce noble déclassé. On relira le compte-rendu de sa prestation dans le même rôle à Barcelone cette année dans la production Katharina Wagner.

Le Roi de Nicolai Elsberg est un régal de présence scénique et d’humour, qui nous rappelle un peu l’élégance royale et débonnaire d’un Laurent Lafitte, ex pensionnaire de la Comédie Francaise. Ce Roi lunaire amuse tant ! Et quel timbre chaleureux et profond, là où son physique appelle plutôt le haute-contre baroque !

On lira les comptes rendus de Salomé à Genève (production Mundruczó) cette année, dans laquelle il apparait en soldat et Nazaréen et de Tristan à Rouen en 2024 (production Grandrieux) où il incarnait le Roi Marke.

L’Ortrud de la wagnérienne Martina Dike impressionne aussi par ses couleurs et ses facilités de projection, ses registres bien liés, son épaisseur avec une belle plasticité physique. Elle a aussi une belle fraîcheur dans la voix qui lui permet de se mesurer avec sa rivale Elsa, pas seulement dans un conflit générationnel mais aussi vocal.

L’Elsa de Sabina Bisholt est une vraie réussite, dans la voix bien dessinée, bien projetée, peut-être un peu raide par moment mais qui colle dans l’esprit de la production de ce personnage décidé mais agitée par ses sentiments et les aléas de la vie. Elle a surtout un engagement scénique rare, dessinant autant la jeunesse, l’amour, la déception, mais toujours l’entièreté, y compris jusque dans des actions ou décisions entrainant le malheur.

Enfin, le Lohengrin de Joachim Bäckström, entendu dans Parsifal au Kungliga Operan en 2024 dans la production Loy

,trouve son incarnation parfaite du chanteur Wagnérien. Plus coloré que dans son rôle de Parsifal, à la projection toujours sûre, avec de beaux aigus, une émission très aisée, il incarne un Lohengrin très terrien, plein de mimiques, de surprises, comme chien dans un jeu de quilles, peu sûr de lui-même à l’approche du combat, assumant le rôle de « héros » providentiel mais sans morgue. Humain après tout. Et c’est presque une découverte, une autre façon de donner à voir le personnage. Il n’est pas Beczala, ni Vogt, ni Kaufmann mais il est un Lohengrin tout autre. Et c’est donc un vrai Lohengrin.

Les ensembles sont bien dessinés et très homogènes, tout comme les chœurs, très impressionnants. On chipotera bien sûr, notamment parce que nous avions été très enthousiastes pour la production de Salomé l’an passé, sur quelques départs un peu approximatifs au chœur et à l’orchestre mais il en est ainsi du spectacle vivant avec des soirs parfaits et d’autres moins. Patrik Ringborg, à la tête, veille à tout, surveille bien ses équilibres, ne couvre pas les chanteurs qu’il suit pas à pas. Lohengrin est une œuvre compliquée avec, ici, des départs hors scène (l’arrivée de Lohengrin du foyer du premier étage, des cuivres un peu partout dans la salle par moments… alors on excusera certaines scories. Certains tempi nous ont semblé plutôt lents (thème du Graal, prélude etc.), la précision et donc la magie pêchent un peu mais, après tout, c’est l’optique de cette production de montrer que toutes ces croyances, la confiance dans le pouvoir et dans l’homme providentiel se fissurent face à l’humanité des personnages qui cherchent leur vérité.

On est donc conquis au final par cette lecture très adaptée au plateau et à la scène, qui pétille vraiment (les ensembles) et vibre surtout par les sentiments des chanteurs et des chœurs. Et qui laisse la salle heureuse, sourires sur les lèvres et hurlant de bonheur. Pour un Lohengrin ?? Qui l’eût cru ? On n’a qu’une envie : y retourner dès que possible. Et nous invitons les lecteurs à faire le déplacement, tant il nous semble avoir vu l’opéra suédois de l’année.