Le rituel

Jedermann est d’abord un rituel qui ouvre le Festival de Salzbourg (qui en cette année a ouvert le 17 juillet 2025 par la répétition générale publique) dans cet espace immuable et monumental qu’est la Domplatz, place de la cathédrale.

La place est fermée, entourée de bâtiments dont l’ancienne résidence de l’Archevêque, qui sont reliés entre eux et à la cathédrale par des arcades qui ouvrent aussi vers la ville. La Cathédrale a été construite au XVIIe siècle sur les ruines d’une basilique précédente incendiée à la fin du XVIe. C’est un édifice de style baroque, originellement projeté par Vincenzo Scamozzi (disciple d’Andrea Palladio dont il termine de nombreux édifices, auteur de nombreuses villas en Vénétie mais connu aussi pour le Teatro all’Antica de Sabbioneta, cette cité « idéale » construite par les Gonzague aux confins de la Lombardie et de l’Émilie-Romagne et tout particulièrement pour le célèbre décor du Teatro Olimpico de Vicenza) mais finalement terminé de manière assez différente par un autre italien, Santino Solari .

C’est devant son parvis et sa façade monumentale que les gradins se dressent, de chaque côté d’une fontaine dédiée à Maria Immacolata, pouvant accueillir environ 2000 spectateurs.

Les représentations ont lieu soit à 17h soit à 21h, celles de 17h permettant de pouvoir assister à d’autres spectacles le soir, puisque la représentation dure environ 1h45 sans entracte.

En ce 12 août, la représentation a lieu à 17h sous un soleil de plomb, sans ombre au moins pendant une heure, et l’on met à disposition des spectateurs une grande fontaine à eau (de Salzbourg) et de gros gobelets de plastique, mais mieux vaut prévoir couvre-chef et protection solaire.

En cas de pluie, nous l’avons souligné, les représentations se replient au Grosses Festspielhaus à 200m, puisque tous les bâtiments du Festival sont très proches. Cela suppose une logistique lourde, et une programmation adaptée qui fait que si on joue Jedermann, on ne joue rien au Grosses Festspielhaus au cas où.

Malgré les inconvénients des représentations à 17h par ces chaleurs, ce sont les conditions de la représentation des origines médiévales où par nécessité les représentations avaient lieu en journée. Ainsi, à 17h c’est peut-être moins confortable, mais plus conforme à la « tradition historique ».

Le public est très diversifié, festivaliers chics qui prévoient sans doute un spectacle en soirée, public spécifique plus populaire, habits traditionnels (culottes de peau et Dirndltracht), qui crée une bigarrure assez bienvenue, et de chaque côté des gradins, se massent des spectateurs debout derrière des barrières ; c’est sympathique, souvent familial, il y a des jeunes, des familles avec enfant et cette diversité qui saute aux yeux est sans doute ce qui était souhaité par les fondateurs. Rien à voir en tous cas avec le public des autres spectacles, y compris les autres spectacles de théâtre.

Avec le soleil de plomb et la lumière écrasante sur le parvis de la cathédrale dont la blancheur renforce encore l’éclat, aucun éclairage spécifique, la représentation a lieu en lumière naturelle, et vu la luminosité intense, mieux vaut avoir des lunettes de soleil…

Voilà donc pour le cadre et le rituel qui font que chaque visiteur de Salzbourg devrait aller un jour voir Jedermann, même si le spectacle n’a aucun surtitre (à 17h ce serait d’ailleurs totalement invisible avec la lumière ambiante) mais le Festival prévoit une traduction du texte en ligne pour les spectateurs non germanophones.

Jusqu’en 1937 Jedermann est représenté dans la mise en scène de Max Reinhardt, légende européenne de la mise en scène du début du XXe siècle, qui avec l’arrivée des nazis doit s’exiler aux États-Unis (il est juif…). Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, plusieurs mises en scènes se sont succédées, quelques-unes ont duré jusqu’à 17 ans, d’autres une seule année, et ces dernières années elles durent plus ou moins cinq ans.

C’est la deuxième année de la production de Robert Carsen, mais en réalité, c’est moins la mise en scène que l’acteur qui joue Jedermann qui attire le public : jouer le rôle de Jedermann à Salzbourg, un rôle particulièrement lourd où l’acteur est pratiquement toujours en scène, est une sorte de Graal des plus grands acteurs allemands ou autrichiens et dans la liste, depuis les années 1970, on relève les noms de Curd Jürgens, Maximilian Schell, Klaus Maria Brandauer, Gerd Voss, Peter Simonischek, Cornelius Obonya, Tobias Moretti, Lars Eidinger.

C’est Philipp Hochmair qui relève le gant depuis 2024, un des très grands acteurs actuels en Allemagne et Autriche, présent dans de nombreux films et séries populaires à la télévision et qui fut en troupe au Burgtheater de Vienne et au Thalia Theater de Hambourg, parmi les institutions théâtrales de poids dans l’aire germanophone.

La pièce

L’œuvre de Hofmannsthal se présente comme un Mystère au sens médiéval, puisque son sous-titre est « Das Spiel von Sterben des reichen Mannes » « Le Mystère de la mort de l’homme riche ». Rappelons que le Mystère est un genre théâtral du Moyen âge dont les sujets sont essentiellement religieux (Passion du Christ, vie de Saints) ou historiques, particulièrement populaire, accessible au plus grand nombre qui se jouait sur les parvis des églises ou dans la rue.

La source de Hofmannsthal est à la fois un Mystère anglais, Everyman, a morality play, lui-même inspiré d’un texte néerlandais, et d’une pièce en cinq actes de Hans Sachs, Ein comedi von dem reichen sterbenden menschen, der Hecastus genannt (une comédie de l’homme riche mourant, appelé Hecastus), deux textes du XVe siècle. L’œuvre est pleine de personnages allégoriques, la Mort, la Foi, Les bonnes œuvres etc… et se structure en scènes qui sont autant de « stations » (au sens des stations de la Passion) et c’est une sorte d’œuvre paradigme du destin de tout homme (Jedermann…) singulière mais aussi universelle. Hofmannsthal avait eu quelque difficulté avec la représentation de son théâtre, mais c’est celle de sa tragédie Elektra (celle-là même qui servira de « livret » à Richard Strauss pour son opéra), par le Kleines Theater de Max Reinhardt à Berlin en 1903, et son succès immédiat qui va sceller leur collaboration et leur amitié. Ils sont tous deux animés du désir de rompre avec le naturalisme, pour aller vers le songe, vers une certaine fantaisie, faisant du théâtre un lieu qui puisse stimuler l’imaginaire.

Hofmannasthal eut connaissance à travers un ami du succès de la représentation de Everyman en Angleterre et décida bientôt d’en proposer la traduction pour une réalisation théâtrale en Allemagne et de son côté Reinhardt avait peut être vu l’original anglais dans l’une des représentations données alors ; quoiqu’il en soit, les deux se retrouvent sur ce projet et Jedermann de Hofmannsthal est indissociable de Max Reinhardt, dès la gestation de l’œuvre qui a duré un peu moins de dix ans, entre une première version en 1905 issue de travaux prenant naissance en 1903, jusqu’à la création à Berlin en 1911.

Il serait évidemment erroné de croire que Hofmannsthal s’est contenté de reprendre en les traduisant des textes antérieurs : il a ajouté des personnages comme Mammon, la richesse ou Der Teufel, Le Diable et d’autres car il a une visée aussi sociopolitique, il s’agit de dénoncer le matérialisme ambiant qui détruit culture, humanité, empathie et de se servir de la vieille forme du Mystère pour attirer un nombreux public populaire, tout en se détachant malgré la forme et certains aspects du texte des aspects religieux ou chrétiens pour accéder à l’universel. Hofmannsthal utilise forme et tradition en l’ouvrant à l’humanité qui a peur de la mort, et qui la refuse ou qui refuse de la voir. En ce sens, le propos d’Hofmannsthal n’a rien perdu de son actualité…

Écoutons-le : « Si, au fil des années, on gardait toujours en soi l'essence de cette œuvre dramatique, du moins dans son subconscient, le désir et la liberté de traiter le sujet à sa guise se manifestaient peu à peu. Son essence même se révélait de plus en plus comme absolument humaine, n'appartenant à aucune époque particulière, sans même être indissolublement liée au dogme chrétien ; seulement le fait que l'être humain doit être aidé de manière décisive par une aspiration inconditionnelle vers le plus haut, le plus élevé, lorsque toutes les relations terrestres de loyauté et de possession s'avèrent illusoires et solubles, est ici présenté sous une forme allégorique et dramatique, et qu'y a‑t‑il de plus proche pour nous ? »

Jedermann est une œuvre profondément humaniste, on peut même dire que c’est une démarche presque didactique visant à faire comprendre aux foules que l’humanisme est la seule voie possible…

La trame en est relativement simple, c’est une parabole, comme on l’a dit.

Dieu, lassé de voir que les hommes ne le respectent plus, décide d’envoyer la Mort sur Terre pour leur rappeler la dure réalité des choses.

Premier moment :

Jedermann, homme riche, refuse systématiquement d’aider les autres : diverses rencontres montrent son manque d’empathie, de charité, son égoïsme foncier, et sa mère lui reproche d’être indifférent à Dieu.

Deuxième moment :

Sa maîtresse l’emmène à la fête organisée en son honneur, mais au milieu de la fête, la Mort l’appelle et il se rend compte alors de sa mauvaise nature… Il demande un délai pour trouver un ami qui témoignera en sa faveur devant le tribunal divin.

Troisième moment :

Ceux qu’il sollicite, Gesell (le compagnon) les deux cousins, refusent de l’aider et même sa richesse (le personnage de Mammon) refuse. Il est seul et abandonné de tous.

Quatrième moment :

Alors la Foi lui conseille de se rapprocher de Dieu et de demander grâce en dépit des années passées dans la jouissance et l’impiété. Le Diable essaie de le soustraire au bon chemin mais échoue et Jedermann peut enfin se présenter à Dieu accompagné des Bonnes œuvres et de la foi.

L’idée de jouer à Salzbourg est née chez Reinhardt comme chez Hofmannsthal de la nécessité de redonner aux autrichiens une identité structurelle et structurante, après les désastres de la première guerre mondiale. Et le théâtre, le théâtre populaire, le Volkstheater, restait en Autriche un élément plus vivant que partout ailleurs en Europe. De plus les montagnes et les vallées esquissaient une sorte de théâtre naturel qui faisaient qu’en Autriche en quelque sorte nature et culture se rencontraient autour de la notion d’espace « théâtral ». Et Salzbourg constituait un Lieu idéal, à mi-chemin entre Vienne et Munich, carrefour culturel austro-bavarois (Salzbourg avait longtemps été rattachée à la Bavière), une ville baroque, très « mise en scène », une ville au passé culturel marqué (Mozart) mais aussi au centre de lignes qui partent de la Bohème au Tyrol, de la Bavière à la Styrie et la Carinthie, mais aussi un axe nord-sud où l’Italie joue son rôle (ce n’est pas un hasard si le baroque fleurit à Salzbourg, que ce soient des architectes italiens qui aient construit la cathédrale et que beaucoup d’italiens encore aujourd’hui ont un tropisme salzbourgeois). Salzbourg est un lieu, de partout facile à atteindre et tout le monde doit forcément y passer (c’est toujours vrai aujourd’hui, les automobilistes bloqués sur l’autoroute Munich-Salzbourg le savent bien). Par incise, en installant sa résidence d’été (le Berghof) au-dessus de Berchtesgaden, Hitler (né en Autriche) avait une vue sur l’Allemagne et l’Autriche, comme au centre de ce Reich-Sud réuni par l’Anschluss et le Berghof est à une quinzaine de kilomètres de Salzbourg…

La naissance du Festival de Salzbourg répond à une vision en quelque sorte géopolitique, retrouver une identité, certes, mais aussi faciliter les passages, les carrefours et échanges de culture, sur le croisement d’axes essentiels des communications européennes. C’est tout le contraire de Bayreuth, hors de tout circuit, à l’écart des grandes lignes ferroviaires, sans aéroport, point d’arrivée et non de passage. Les visiteurs dépourvus de voiture savent combien il n’est pas si facile d’y arriver.

La mise en scène de Robert Carsen

En appelant Robert Carsen pour mettre en scène Jedermann, le Festival avait la garantie d’un travail lisible, qui pouvait largement rencontrer un public. Il y a longtemps que Carsen ne fait plus peur à personne, c’est même dans un pays comme l’Italie qui déteste en général la mise en scène dramaturgique à la germanique, le parangon de la modernité.

De fait, la situation (parvis de la cathédrale) qui empêche des effets scéniques hasardeux, la nécessité pour le Festival de s’assurer un succès populaire sont deux données qui font de Robert Carsen un metteur en scène idéal pour ce type d’entreprise. Une sorte de modernité tranquille qui ne fait pas peur mais aussi un grand professionnel du théâtre, qui sait gérer le spectaculaire, absolument indispensable dans un espace pareil avec 2000 spectateurs.

Carsen n’a pas voulu surcharger l’ambiance par des décors supplémentaires, qui se surajouteraient à la façade de la cathédrale et à son portail monumental. C’est là le seul décor, et il se suffit à lui-même, l’intérieur de la cathédrale servant de coulisses.

Il faut parler surtout d’éléments de décor, aisément démontables ou transportables, des tables, des tréteaux, des arbres dans des bacs…

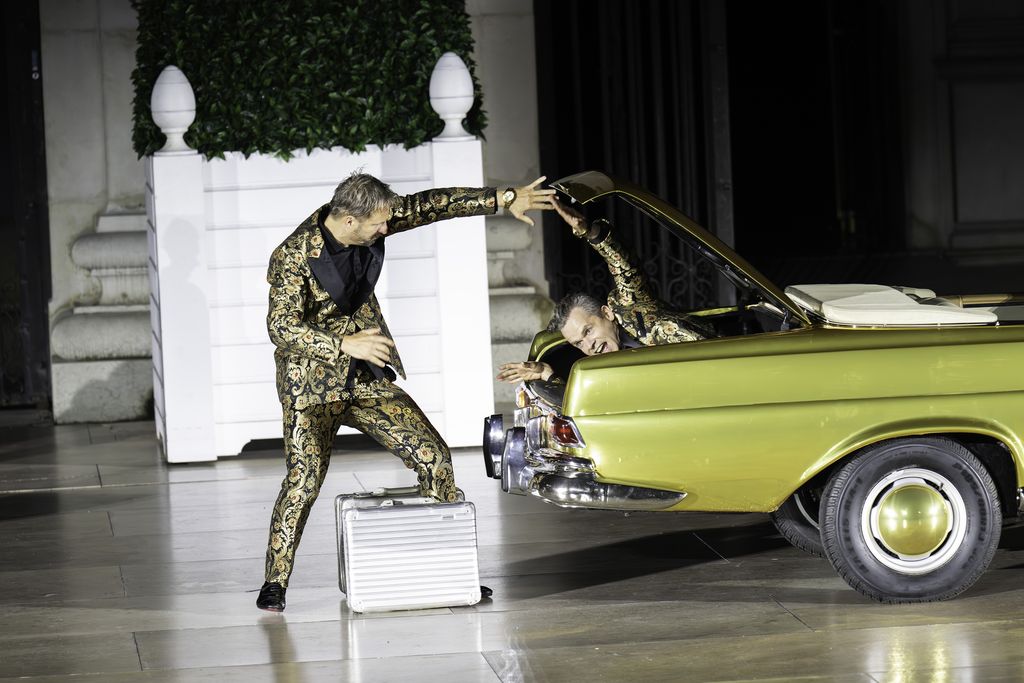

L’élément le plus spectaculaire est une voiture américaine décapotable rutilante et dorée, dans laquelle au tout début arrive Jedermann, indiquant ainsi qu’il est Der reiche Mann (l’homme riche) particulièrement m’as-tu-vu du texte. Il y a donc peu d’éléments scéniques sinon des meubles et un minimum d’éléments décoratifs amovibles (éléments scéniques de Luis F. Carvalho, qui a conçu également les costumes, plus riches et diversifiés. C’est sur cet ensemble que figure le « spectaculaire », ainsi qu’une très abondante figuration, particulièrement sur les scènes initiales, avec la foule qui sort de la cathédrale comme de la messe pour s’étendre sur le parvis et la scène finale où tous, vêtus de blanc comme couverts déjà d’un linceul, gisent au sol, soumis à la mort en une image particulièrement forte qui fait penser au « Temple Solaire ».

À ce souci permanent de lisibilité dans la mise en scène, s’ajoute aussi un sens du rythme : dans un texte composé de rencontres successives qui sont des « stations », il s’agit de ne pas de répéter, d’utiliser toutes les possibilités de l’espace (le parvis est vaste), mais aussi quelquefois les gradins dont la pente est assez faible et permet des effets rapides et des mouvements aisés.

Le sommet du spectaculaire est atteint dans la scène de la fête, une sorte de soirée rock un peu psychédélique (sans les éclairages qui vont avec mais avec le soleil pour témoin) menée par l’Ensemble 013 de manière totalement déchainée, à la fois rock et tango, dans une pièce où la musique est souvent présente. Les très nombreux figurants, le ballet des serveurs, le décor presque irréel donnent un air de comédie musicale délirante particulièrement réussi, d’autant plus fou que la scène est interrompue par la Mort, qui surgit parmi les serveurs, pointant de sa voix douce (Dominik Dos-Reis) un Jedermann déjanté. Beau moment de théâtre.

Le travail de la mise en scène est donc concentré sur le jeu et les mouvements d’acteurs particulièrement efficaces, assez littérale, dans un retour au texte et un déroulé linéaire qui tranche sur la production précédente très dramaturgique et moderniste nettement plus idéologique de Michael Sturminger depuis 2017, notamment avec Lars Eidinger en Jedermann en 2021 et 2022, mais complètement revue en 2023 avec Michael Maertens en Jedermann, plus orientée sur le changement climatique par exemple qui avait dérangé quelques bonnes âmes et suscité des discussions . On ne plaisante pas avec Jedermann, exit donc Sturminger après une seule saison de cette nouvelle version…

L’approche très consensuelle de Carsen a calmé les tempêtes climatiques et autres, en offrant un spectacle très bien fait, mais rassurant pour nos consciences en feu ou en doute, et on ne sort pas de là bouleversé. Ainsi une telle production peut durer des années et des années…

Il y a un côté catéchisme dans le travail de Carsen, et les spectateurs sont de gentils catéchumènes prêts à admettre toutes les leçons de morale possibles, au nom du consensus mou, Amen. Il n’y a rien dans cette approche qui puisse remuer les tripes, ou prendre à la gorge.

Il y a certes des idées efficaces, des moments bien faits, quelques éléments cinglants, par exemple lorsque Jedermann croyant que sa richesse atténuera les foudres divines bourre sa voiture dorée d’objets dont un Klimt, pendant que Mammon, « la richesse », habillé comme son double (l’acteur Kristof van Boven, excellent), refuse avec hauteur plus qu’avec ironie de l’accompagner lui aussi au tribunal divin ou d’autres moments aussi cinglants comme la foi représentée métaphoriquement une vieille servante (Juliette Larat) lavant le sol avec son seau et sa serpillère, comme une vieille bonne négligeable dans la maison de Jedermann, histoire de dire qu’il se soucie de la foi comme d’une guigne ou comme la dernière de ses domestiques.

C’est une mise en scène à l’opposé du conceptuel, mais vive, pleine d’idées, mais bien plus dans l’hic et nunc, plaisir fugace et moment sympa. On ne s’ennuie pas, c’est du beau théâtre d’acteur, et à la fin tout le monde il est content, tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, et Jedermann est sauvé entre la foi, sa bonne à seau, et ses œuvres, figurées comme une mendiante (l’actrice Kathleen Morgeneyer).

Un théâtre pour les acteurs

Nous l’avons souligné ci-dessus, c’est un théâtre d’acteurs, où l’entertainment compte plus que la dramatugie, et l’effet produit plus que la profondeur, et le principal inétrêt de la mise en scène consiste à mettre en valeur les performances d’acteurs qui sont tous remarquables. Signalons simplement que lors de la représentation à laquelle nous avons assisté, Andrea Jonasson (veuve de Giorgio Strehler à la ville), qui interprète la mère de Jedermann étant souffrante, sa scène a été supprimée et que nous avons été privés d’un des beaux moments de ce texte.

Philipp Hochmayr est Jedermann depuis 2024 et c’est pour lui une sorte de consécration dans la mesure où depuis 2018 il tourne partout avec son groupe Die Elektrohand Gottes (litt. La main electro de Dieu) dans un spectacle rock Jedermann reloaded one man show adapté de Jedermann où il joue 20 rôles.

Il n’est pas un Jedermann compassé, distancié, intériorisé, mais en mouvement, sans cesse sur la brèche, sautant, courant, dansant sur les tables lors de la fête un tango effréné avec sa maîtresse Buhlschaft (Deleila Piasko), une sorte de force qui va bousculant tout sur son passage et indifférent aux autres qui se retrouve « bloqué » par la mort, arrêté sans comprendre pourquoi dans son élan. Loin de se calmer, avec la même fougue et la même ardeur, il va chercher à affronter le jugement divin, jusqu’au moment où il va comprendre son isolement et le sens de la vie menée jusqu’alors et il va avec une noire et sombre résolution (comme deux faces opposées de Janus) se lancer aux côtés des « Bonnes œuvres » (une allégorie dans la pièce).

C’est un Jedermann insouciant , un enfant, au bord de l’existentialisme qu’il interprète dans la première partie, un Jedermann à cœur et corps perdu, avec une voix rauque, quelquefois agressive qui tombe ensuite dans une dépression profonde dans une deuxième partie où il finira par imiter la servante (« la foi ») en lavant les pieds des miséreux, christique mais toujours porté par une certaine dynamique. On peut préférer d’autres visions, d’autres incarnations moins extériorisées, mais la performance est absolument bluffante.

La Buhlschaft de Deleila Biasko est traitée par Carsen avec moins d’érotisme outrancier que dans d’autres visions, elle apparaît aussi plus mûre que Jedermann dans son habit de paillettes, même si elle est aussi endiablée que lui dans le tango de la fête qui est un des sommets de la soirée. Deleila Biasko tire « l’enfant » Jedermann vers l’adulte sans y réussir, avec une voix ferme, décidée, qui tranche avec Hochmayr. Elle fait de ce petit rôle un vrai personnage.

Autre belle réussite d’acteur, La Mort, interprétée par Dominik Dos-Reis, à l’opposé de figurations terribles, on est loin de La Faucheuse avec ce jeune homme aux cheveux bouclés à la voix douce et aux gestes tendres (quand il caresse la tête de Jedermann…), très juvénile, mais qui malgré tout effraie les foules dès qu’il s’annonce. Une vision paradoxale et finalement rassurante de l’inévitable, parce que partagé par tous. C’est l’une des incarnations fortes de la représentation, une Mort presque charmeuse et qui aimante… à la limite de l’aimable…

Une magnifique incarnation également que celle de Christoph Luser, qui incarne et le Guter Gesell (bon compagnon) et le Diable, vêtus de la même manière comme si le bon compagnon était déjà le Diable. Pour montrer aussi le lien entre première partie où les hommes – réalités concrètes, le bon compagnon, les deux cousins ‑le gros et le mince (Lukas Vogelsang et Daniel Lommatzsch)- se heurtent à Jedermann indifférent, et la deuxième partie où apparaissent les abstractions, les allégories (Les ‑bonnes- œuvres, la foi, La richesse ‑Mammon-), Carsen fait jouer quelques rôles concrets/abstraits par le même acteur. C’est le cas du Diable (Christoph Luser) qui est aussi le Guter Gesell (bon compagnon) mais aussi Kathleen Morgeneyer qui est le pauvre voisin et les (bonnes) œuvres. Christoph Luser remporte un éclatant succès tant il est étourdissant de mobilité, dans les deux rôles et vêtu du même costume de velours rouge, tour à tour désinvolte et amical, empathique et distant, ou cynique et menaçant. Il est étonnant dans un même personnage dédoublé plus que dans deux personnages, ce qui est une jolie trouvaille de mise en scène.

Toutes les interventions des « petits » rôles, et Jedermann est une sorte de concerto pour Jedermann et petits rôles sont des miniatures théâtrales vraiment incarnées par des acteurs remarquables, chacun à sa place, qui portent la représentation au succès final avec standing ovation.

L’argent (le signe du matérialisme ambiant) est un thème récurrent de la première partie et si Jedermann apparaît avec une veste en peau de serpent (comme la richesse, Mammon son double, l'excellent Kristof Van Boven), il y aura bien une raison. Alors le pauvre voisin (Kathleen Morgeneyer, déjà citée) vient demander de l’argent à Jedermann qui porte une valise de billets pour acheter du terrain, alors le valet débiteur et sa femme (Arthur Klemt et Nicole Beutler) viennent demander l’annulation d’une créance que Jedermann refuse d’annuler et Carsen les montre comme un couple de capitalistes ruinés (le capital circule et les capitalistes n’en sont que les outils…) sous les yeux des médias et des caméras.

Carsen a le souci d’universaliser la thématique, allant dans le sens indiqué par Hofmannsthal, et donc, pour clarifier le propos, il a supprimé les passages trop « chrétiens » et il a fait circuler les miséreux parmi les spectateurs, faisant d’eux les représentants de la foule des hommes, dont Jedermann comme nous l’avons dit lavera les pieds « christiquement » à la fin mais le Diable circule aussi parmi les spectateurs comme pour dire Le Diable, c’est nous, il est en nous et parmi nous.

L’ensemble par sa fluidité, par sa vivacité, par la réussite de certains moments, par la qualité des acteurs ne peut que séduire le public et de fait, on sort de ce spectacle assez satisfait. Robert Carsen a su dire des choses sans heurter , il s’est montré pédagogique à souhait non sans finesse, il reste que la loi de Jedermann est une loi claire : séduire le grand nombre, éviter les polémiques (mais c’est le péché mignon de l’Autriche où la presse notamment culturelle est souvent pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour), si fréquentes dans les milieux culturels autrichiens (c’est d’ailleurs salutaire), notamment autour du théâtre et de l’opéra qui en Autriche restent des enjeux forts (on aimerait que ce soit le cas chez nous …). Mais Jedermann, avec ses nombreuses représentations qui affichent complet sur l’ensemble du festival (du 19 juillet au 31 août), doit aussi être amorti économiquement et procurer quelque bénéfice. Carsen avec sa modernité consensuelle est un tiroir-caisse moralisant, c’est à dire l’idéal pour Jedermann. Le débat d’idées se portera ailleurs.