En cette fin d’après-midi, l’Opéra Grand Avignon accueille un large public venu assister à la représentation du Canard sauvage. Ce n’est pas seulement Ibsen mais le travail de Thomas Ostermeier sur un de ses plus célèbres textes qui exerce pareille attraction sur la place de l’Horloge. Le personnel du Festival accueille, conseille, oriente chacun et chacune vers sa place dans l’effervescence des grands soirs. Le rideau est baissé : rien ne transparaît et on perçoit autour de soi l’attention de tous en direction de la scène encore dissimulée aux regards. Comme un secret bien gardé – sans doute en faut-il et, en ce sens, cela croise presque la pièce d’Ibsen.

Le lever de rideau ne déçoit aucunement, laissant découvrir sans attendre le remarquable travail de Magda Willi sur la scénographie. L’utilisation d’un plateau tournant – certes déjà vu entre autres dans Vernon Subutex 1 récemment – dévoile un premier plateau figurant un intérieur raffiné bien qu’exigu, une entrée ou bien un vestibule. Une tapisserie à motifs géométriques très – peut-être volontairement trop – réguliers au mur. Des appliques à pampilles de verres, aux reflets irisés. Deux fauteuils en cuir noir signés Le Corbusier, séparés par une table à la structure chromée. On entend des voix derrière la porte qui s’ouvre et laisse entrer tour à tour plusieurs personnages qui se croisent et se font ainsi connaître du public. Une fête de famille a lieu en hors scène, on entend même des voix entonner un morceau a cappella. « Every day is so wonderful / Then suddenly it’s hard to breathe… » Une manière de se convaincre que tout va bien ? « No matter what they say » pour reprendre le refrain de Christina Aguilera.

L’un des convives est Gregers Werle – prodigieux Marcel Kohler aussi émouvant que redoutable sous ses faux airs de prédicateur moderne. Il est le fils de Werle, le patriarche. Thomas Bading est toujours aussi épatant à travers cette figure dominatrice et insensible de chef de famille plus soucieux de faire prospérer ses affaires et de collectionner les maîtresses que de s’occuper de sa femme souffrante et de son fils. Cette dernière est décédée et Gregers veut en découdre avec son père qu’il rend responsable alors que Werle lui propose d’être son associé, alors qu’il est sur le point d’épouser sa dernière conquête. Cette dernière – élégante Stéphanie Eidt – leur demande de parler moins fort car on entend leur dispute – Faut-il donc sauver les apparences pour les invités ? Pour le public aussi peut-être ? Gregers explose néanmoins : « Ta vie n’est qu’un champ de bataille ». Et le père de lui répondre : « Il n’y a personne au monde que tu détestes autant que moi ». Peut-être ne fallait-il pas l’inviter alors, comme Gregers en proie à une grande agitation le lui rappelle pour éviter le drame. En effet, les secrets de famille affleurent avec l’arrogante désinvolture du père, les blessures béantes du fils. Tout rappelle l’examen cher à Ibsen des sordides turpitudes de cette bourgeoisie qui ne sont pas sans rappeler le tout aussi nordique Festen de Thomas Vintenberg, adapté sur scène par Cyril Teste en 2017. Werle reproche à Gregers de « regarder la vie à travers une vitre », d’avoir une vue déformée du monde qui l’environne. C’est que le jeune homme s’est fixé pour objectif de faire émerger la vérité coûte que coûte, de repousser le mensonge source de malheurs. Grand, droit, d’une rectitude maladive, il a toute l’allure d’un apôtre de l’honnêteté poussée à son paroxysme, indifférent à toute alternative. Redoutable même sans le savoir, même sans le vouloir. Sectaire.

Il avait rencontré avant son père, Ekdal, qui passait discrètement afin de pouvoir poursuivre un travail pour Werle. Le vieil homme alcoolique et gâteux – joué avec beaucoup de brio par Falk Rockstroh – a tout perdu à cause du riche homme d’affaires. Stefan Stern est absolument remarquable dans le rôle de son fils, Hjalmar aux cheveux longs et filasses, toujours au bord de la folie. Gregers est troublé par sa présence à la soirée de Werle : avec son sens très aigu des bienfaits à dispenser, il décide donc de lui apporter son aide en réparation des actes odieux de son père qui a manipulé le sien pour échapper à ses ennuis et lui en faire endosser la responsabilité.

Grâce à la tournette qui pivote lentement – autant sur la musique de Kate Bush que sur celle de Led Zeppelin à la fin – on change de décor, d’endroit pour arriver chez les Ekdal. Dans un intérieur plus vaste, on découvre une espèce de bric-à-brac associant pièce de vie plutôt modeste et mal rangée avec un lieu de travail comportant un comptoir et un photoautomat, du mobilier des années 70–80 et du matériel informatique d’aujourd’hui. En dédommagement du sacrifice d’Ekdal, Werle a permis à la famille de rebondir en tenant un commerce de photographie – art possible de l’illusion. Comme une aumône ayant permis à Hjalmar de cultiver sa supposée fibre artistique qui peine tant à s’affirmer dans cet environnement en apparence bancal, à l’apparence incertaine mais toujours ouvert avec des fenêtres, des portes, un hors-scène à cour qui laisse aller et venir les comédiens. Un autre espace hors-scène au fond à jardin attire l’attention : l’enclos du père Ekdal, ce lieu où il se voit chasseur de poules, pigeons et lapins, véritable utopie au sens étymologique, transposition d’un espace mental fantasque qu’on atteint péniblement par le regard hormis lors des rares mouvements de la tournette. C’est aussi l’enclos où le canard sauvage du titre a trouvé refuge, sans qu’on ne le voie jamais, comme dans le texte original où il est censé être abrité dans le grenier. D’emblée, le lieu est dissonant, entre réalité modeste, espoirs insatisfaits et vaines échappatoires dans le rêve. Gina – très belle prestation de Marie Burchard, toute en tension – était la domestique de Werle et elle a finalement épousé Hjalmar.

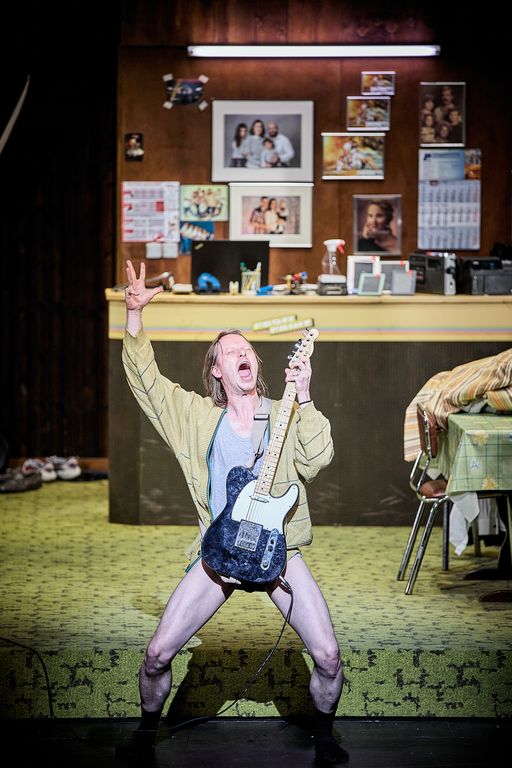

Ils ont eu une fille : Hedvig, plus âgée ici que dans le texte original. Son rôle est d’ailleurs considérablement densifié et c’est l’extraordinaire Magdalena Lermer qui l’incarne avec concision et justesse. Comme son père qui se rêve en rock star – on retient sa piètre prestation de Mettalica à la guitare électrique plongeant sa famille dans une certaine perplexité, Hedvig veut devenir journaliste, voulant s’extraire de sa classe sociale, reprenant la figure de la transfuge de classe que le metteur en scène a déjà développée en adaptant le Retour à Reims de Didier Eribon.

Pourtant, les événements en décident autrement. Pour chacun des personnages, la vérité est trop difficile à affronter. Même pour Gregers qui considère Hjalmar comme son meilleur ami et qui veut lui venir en aide quoi qu’il en coûte. C’est la raison pour laquelle il assène ses principes de défense d’une vérité absolue comme source de bonheur. « Le mensonge est la ruine » alors il ne peut y avoir d’autres alternatives. Quoi qu’il en coûte, sous la lumière crue des projecteurs. Même Relling que campe David Rulland ne peut rien empêcher. Et Gregers lui aussi devra affronter ce qu’il n’aurait jamais envisagé car, non, toutes les vérités ne sont certainement pas bonnes à dire. Briser le sceau du secret sur la naissance d’Hedvig, sur les raisons du mariage de Gina et de Hjalmar, lancer cette cascade de révélations et ce qu’elle engendre, tout cela rapproche le drame de l’inéluctable mécanique tragique « qui se démocratise et qui frappe la famille bourgeoise », comme le mentionne le philosophe Michel Meyer à propos du théâtre d’Ibsen. Tout cela jusqu’à la catastrophe finale, implacable et prévisible dans le mouvement circulaire de plus en plus rapide du plateau, sur les paroles de Robert Plant dans Kashmir diffusé à plein volume avant le noir final.

Même s’il l’a considérablement modifiée dans son adaptation, Thomas Ostermeier parvient à restituer toute la richesse de la pièce d’Ibsen et son attachement revendiqué à l’œuvre du dramaturge norvégien n’est plus à démontrer. Ces études de mœurs à l’atmosphère nordique sont ici transposées dans une plus grande indéfinition temporelle qui, comme le cycle infernal de la tournette, nous ramène plus au présent, laissant poindre la dénonciation du profit comme vertu cardinale dans les sociétés capitalistes contemporaines, affaiblissant la capacité à être en relation avec autrui, promouvant davantage la croyance au détriment de la réflexion et du sens, rendant la vérité labile et souvent insaisissable. Loin d’un théâtre didactique trop asséchant pour le démontrer, Thomas Ostermeier s’appuie plutôt sur un texte modernisé et charpenté ainsi que sur la prodigieuse authenticité de ses comédiens malgré une première partie au rythme quelque peu distendu et quelques facilités comme l’échange de Gregers-Marcel Kohler avec le public autour du mensonge dans le couple et la famille qui s’étire et laisse Magdalena Lermer en attente en fond de scène.

Ainsi, les retrouvailles entre le directeur de Schaubühne et le public avignonnais ont bien eu lieu même si elles n’ont pas tout à fait la flamboyance d’il y a dix ans. Il reste que Thomas Ostermeier est un fabuleux metteur en scène d’Ibsen et que si, comme le dit Relling dans la pièce, « à peu près tout le monde est malade », sa dramaturgie demeure un moyen privilégié de l’entendre.