Contextes

Au centre de ce spectacle, la personnalité de Heiner Müller (mort en 1995), issu comme Castorf, de l’ancienne RDA, figure essentielle du monde intellectuel allemand de la fin du XXe siècle, écrivain, dramaturge, poète, metteur en scène (Tristan und Isolde à Bayreuth en 1993) qui est la référence ici à la fois comme traducteur de Shakespeare mais aussi comme auteur de Die Hamletmaschine, la courte pièce (9 pages) qu’il a écrite en 1977, interdite par le régime et qui a été créée en France en 1979, au théâtre Gérard Philipe de Saint Denis, dans une mise en scène de Jean Jourdheuil et des décors de Gilles Aillaud.

Tout travail de Castorf nous plonge dans les tréfonds de l’histoire, et dans cette mise en scène de Hamlet, qui reprend essentiellement les trois premiers actes de l’original, moins les deux derniers, l’histoire est sans cesse présente, comme explication de la dystopie vécue sur scène, une dystopie que le décor d’Aleksandar Denić expose crument.

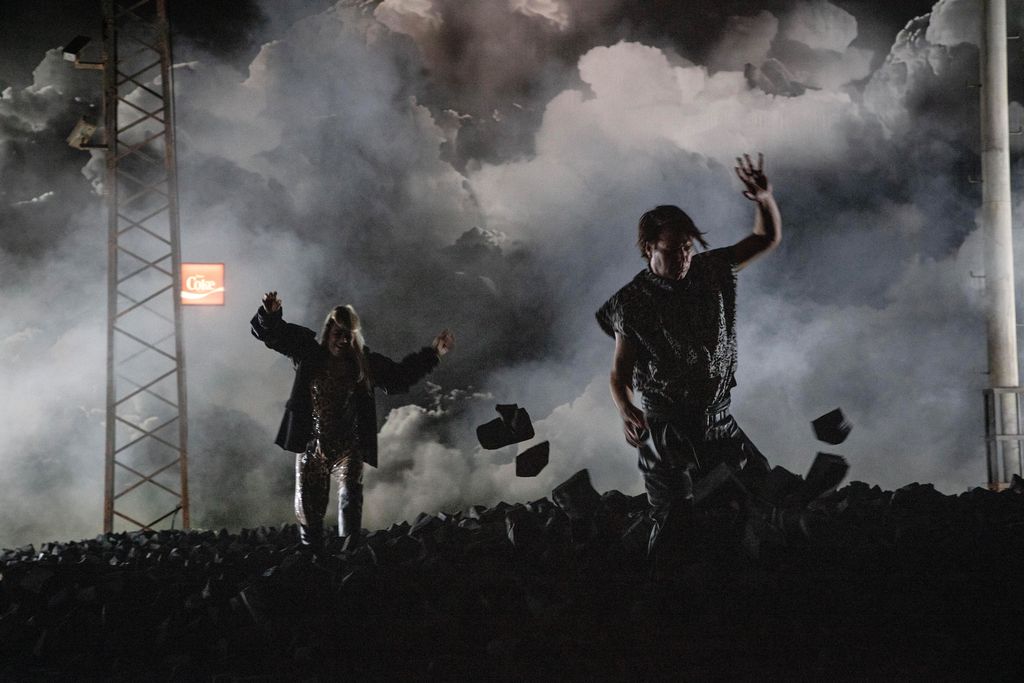

Sous les sublimes éclairages de Lothar Baumgarte, tendu entre un poteau électrique et un pylône, on devine sur fond de nuages menaçants le mot « Europe » à l’envers avec un E déjà presque tombé, comme une sorte d’entrée d’un Disneyland en ruines, dont il reste un bunker en béton et un amas de gravats de charbon dans lequel les acteurs vont se plonger avec délices comme dans une piscine d’hôtel 5 étoiles*****. La jouissance dans la ruine.

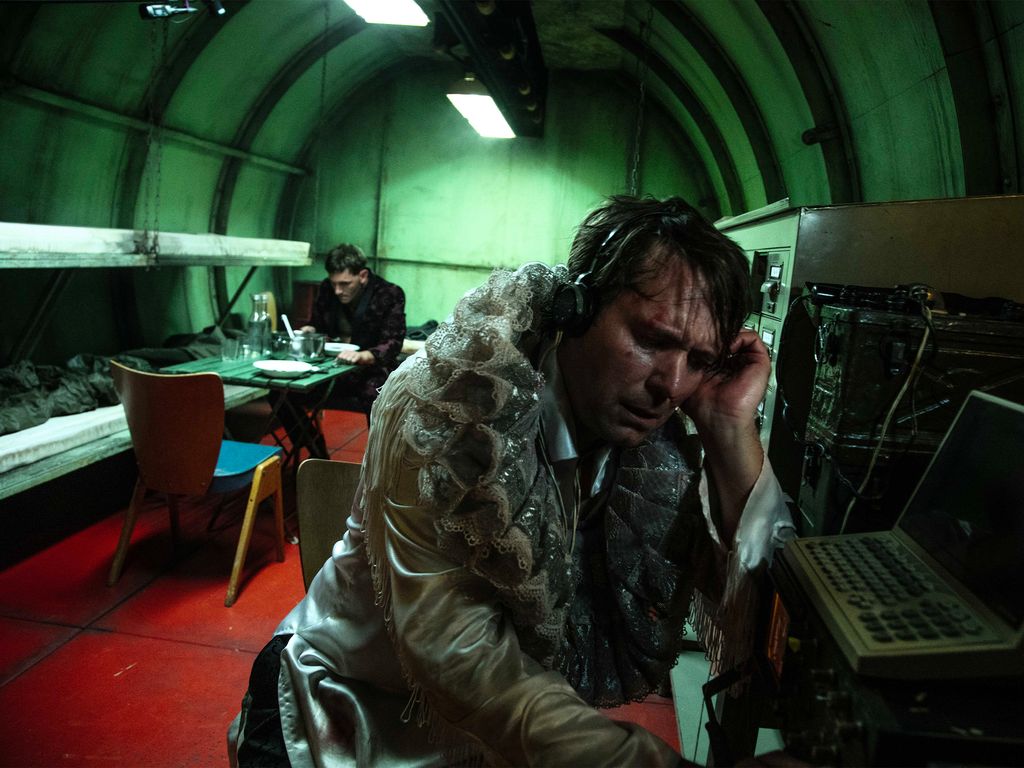

Le décor évoluera un peu, essentiellement dans la deuxième partie, mais une bonne part se déroule hors scène avec camera live, en coulisse ou dans les dessous, dans un abri auquel on accède via le bunker, un abri carrelé fourre-tout rempli de matelas tachés, de fichiers, et autres reliques qui serviront à l’occasion, dont Aleksandar Denić fait un chef d’œuvre de précision trash. Bien des scènes dont le fameux « être ou ne pas être » se déroulent dans ce lieu qu’on ne verra qu’à la vidéo et qui finit par étouffer le spectateur.

C’est évident pour tous, nous sommes dans un après, dans ce lendemain décrit par les premiers mots de Heiner Müller dans son Hamletmaschine :

« J'étais Hamlet. Je me tenais sur le rivage et je parlais avec le ressac BLABLA, dans le dos les ruines de l'Europe. »

Et Castorf refuse d’actualiser la situation : la dévastation constatée par Heiner Müller en 1977 est le paysage-même de 2025. Frank Castorf est aussi celui qui de mise en scène en mise en scène persiste et signe, c’est-à-dire – au grand dam de ses détracteurs- dénonce les méfaits des idéologies durant la guerre froide et notamment les illusions marxistes, tout en montrant aussi que les impérialismes prennent toutes les formes, qu’il résume par la présence permanente dans tous les décors d’Aleksandar Denić d’une pub « Coca-Cola » (ici « Coke ») judicieusement placée sous le mot « Europe » distingué à l’envers. Il montre ainsi que là où il y a ruine, il reste toujours Coca-Cola pour nous consoler, qui résiste à toutes les adversités…

D’ailleurs vers la fin de la représentation quand tous les acteurs sont confinés dans l’abri étouffant sous terre (on connaît par ailleurs les prises de positions radicales de Castorf pendant le confinement et la pandémie) une des actrices se gave de Coca-cola, pris dans les réserves de l’abri (le viatique universel en somme), qui mousse comme le champagne quand on l’ouvre. Tout est perdu fors le Coca…

La question Hamlet

J’imagine la grimace du lecteur qui se demande… « et Hamlet dans tout ça ? ».

Justement nous sommes au cœur de la question. Hamlet, c’est la tragédie d’une résolution qui n’en est pas une, avec une seule certitude, celle de l’assassinat du père d’Hamlet par son frère Claudius, qui a épousé ensuite sa mère, Gertrude. On est frappé par la similitude avec l’histoire des Atrides, Égisthe et Clytemnestre assassinant Agamemnon le jour de son retour de Troie pour avoir déchainé la guerre en sacrifiant Iphigénie. Hamlet est ici l’équivalent d’une Électre vengeresse.

La tragédie d’Hamlet est un jeu de massacre ; tous les personnages principaux meurent, Polonius d’abord, père d’Ophélie, amoureuse d’Hamlet, qui se noie quant à elle dans un ruisseau, puis dans les derniers moments Claudius l’oncle usurpateur, Gertrude son épouse, la mère d’Hamlet, mais aussi Laërte frère d’Ophélie qui meurt avec Hamlet en combat singulier, avec quelques dommages collatéraux dont la mort de Rosencrantz et Guildenstern, courtisans et amis d’Hamlet, le tout sur fond de guerre européenne, entre Fortinbras neveu du roi de Norvège qu’Hamlet désigne comme son héritier et le Danemark d’abord, et la Pologne ensuite… On finit par se demander pourquoi ce massacre, par quoi ce désastre se justifie, où est la vérité ? Où est le juste ?

Hamlet est publié à la fin du règne d’Elisabeth 1ère, en un moment de trouble où se pose notamment la question de sa succession, d’un saut dans l’inconnu, mais pour Shakespeare aussi, les choses se tendent : son père meurt, son mécène est décapité par la reine, et son fils est mort peu d’années auparavant – qui s’appelait Hamnet (un film récent de Chloé Zhao évoque cette histoire).

Le trouble est donc partagé à tous niveaux : il y a la question de la folie : jusqu’à quel point Hamlet feint-il la folie ? Est-il fou ? Où est le vrai et où est le faux ? Où est l’être et où est l’apparence ? Des questions auxquelles le texte ne répond pas vraiment, et dont la seule vérité est une sorte de désastre universel.

Au centre de l’œuvre, il y a la question du théâtre, abordée par Shakespeare avec la scène des comédiens qui jouent l’assassinat d’Hamlet-père (ils portent le même nom) pour faire révéler le crime par la réaction du couple criminel (un crime double puisqu’épouser Claudius était à l’époque considéré en outre comme un inceste): du théâtre vient la vérité… Mais quelle est la vérité théâtrale ? Qui joue ? Où est le personnage et où est l’acteur ? Où se situe l’illusion ? Voilà des questions que se pose tout le théâtre baroque et sur lesquelles Castorf ne va cesser de jouer.

Castorf face à Hamlet

Heiner Müller dans son Hamletmaschine ouvrant avec « j’étais Hamlet », pose la question de l’acteur et du dédoublement et c’est une question qui va courir sur le clavier de toute la représentation, jusqu’à l’autodérision quand l’acteur Matti Krause imite Frank Castorf (en le citant) donnant des indications de mise en scène et suscitant des rires en salle. Plus largement, le spectacle pose sans cesse la question du théâtre comme vecteur, comme seul vecteur de vérité/réalité, qui est une problématique baroque pleinement assumée dans l’Hamlet de Shakespeare et dans bonne part de la production théâtrale du XVIIe, que ce soit Tirso de Molina ou même Corneille quand on pense notamment à L’Illusion Comique.

Il y a dans cette production quelque chose d’une Illusion comique où voisinent la « représentation » d’Hamlet, mais aussi son plongeon dans la salle, rompant le quatrième mur quand Hamlet poursuit Ophélie parmi les rangs des spectateurs d’orchestre en hurlant « Entschuldigung, entschuldigung » (Excusez-moi excusez-moi) où l’on se demande si ce mot est dans le texte ou strictement performatif dans la mesure où traversant les travées, il force en s’excusant les gens à se lever ou à se tourner pour le laisser passer. Où est alors le théâtre ?

Même ambiguïté « théâtrale » lorsque, assis à la fin de la première partie, quand après trois heures d’une incroyable densité, tous les spectateurs pensent que c’est l’entracte pour se précipiter dehors à faire quelques pas et que le « vrai » régisseur de scène (responsable du bon déroulement de la soirée) Olaf Rausch apporte un sandwich à Hamlet pour qu’il souffle un peu et se restaure … À Hamlet ou à Paul Behren l’acteur… ?

Et la scène effectivement interrompue par ce sourire en fin de première partie se répète en début de deuxième partie, cette fois-ci plus théâtrale, puisque l’entracte est passé et que Hamlet/Behren, prêt dans un nouveau costume rutilant à de nouvelles aventures se voit de nouveau servir un sandwich par Olaf Rausch régisseur… et acteur (tel il apparaît dans la distribution, et dans la colonne « acteurs », et dans la colonne « techniciens »).

Ambiguïté encore dès de début qui commence sur les mots de Heiner Müller « j’étais Hamlet… » de Hamletmaschine, et que l’acteur qui semble jouer Hamlet (Jonathan Kempf) n’est pas Hamlet en réalité, mais l’Hamlet dédoublé de Heiner Müller. Le jeu des illusions de l’être et de l’apparence commence donc au lever de rideau, quand le spectateur découvre le décor « Müllerien » conçu par Aleksandar Denić et commence par tâtonner dans le maelstrom.

Cet aller et retour être-apparence et illusion théâtrale-réalité qui est un des caractères du baroque va être une des lignes de force du spectacle, donnant à cet Hamlet et à sa lecture par Frank Castorf le caractère d’une grande représentation baroque, et les costumes des « comédiens » (tels qu’Hamlet les appelle dans la pièce pour confondre Claudius) rappellent évidemment les costumes des ballets baroques, avec leurs paillettes, leur clinquant, leurs formes aussi et quelquefois leurs coiffes éberluantes.

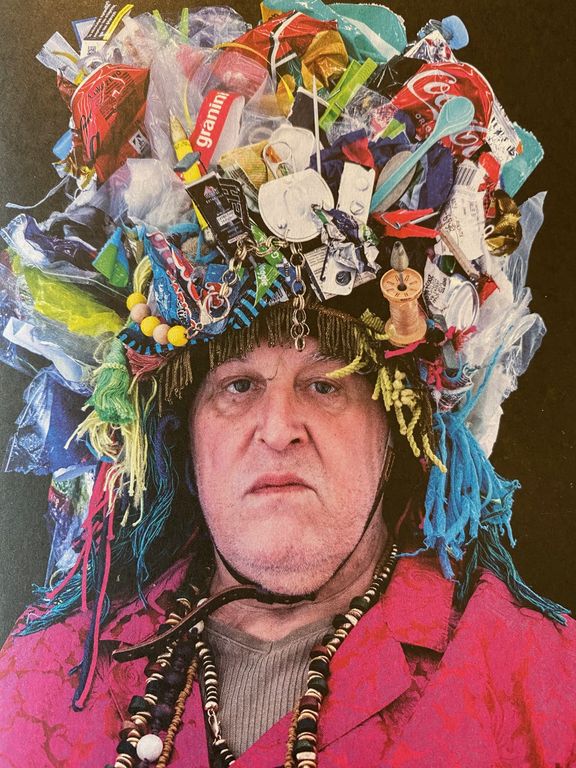

Les costumes d’Adriana Braga Peretzki, qui s’inspire toujours des costumes de carnaval de son pays natal, le Brésil, sont incroyablement élaborés, coiffes en plumes (incas), ou en soleil, justaucorps pailletés, trucs en plumes, mais aussi complets aux couleurs rutilantes (pourpre, vert pomme) ou chemises laissant entrevoir le corps sous les broderies ou les dentelles

sans parler de cette incroyable coiffe de Claudius dans la deuxième partie qui ressemble à une structure de César, où à ces compressions d’ordures qu’on va brûler, faite de boites de conserve, de bouteilles plastique et de canettes (de Coca entre autres), faisant de Claudius (magnifique Josef Ostendorf) une sorte d’élément de cette compression, l’ordure coiffée d’ordures, ou bien à la fin Gertrude (Angelika Richter dans un habit de méduse, jellyfish empoisonnant (et qui finit empoisonnée).

D’autres éléments fugitifs confinent au gag, comme le nom de Josef Ostendorf, l’acteur qui joue Claudius, noté sur un siège dans un coin de la scène (comme dans les sièges de cinéma) qu’on enlève rageusement pour user du siège dans la pièce, ou le même Ostendorf en coulisse, changeant de costume en plaisantant avec le personnel technique présent.

De plus en plus à mesure que la représentation avance dans le temps, la question du théâtre et du rapport spectateur/représentation, acteur/personnage, décor/coulisse est posée, de manière furtive ou de manière insistante, sous forme de gag ou non : nous sommes au théâtre et le théâtre a une fonction tantôt cathartique (allusions à la tragédie grecque, et aux textes de Heiner Müller sur les mythes) comme Prométhée porteur du feu aux hommes par exemple joué et dit par un incroyable Matti Krause à califourchon sur l’une des fenêtres-fentes du bunker, entre laquelle Gertrude (Angelika Richter) réussira à se glisser sous les applaudissements à la fin du spectacle), tantôt didactique (allusions à Brecht), y compris sous forme de jeu réalité/illusion quand Hamlet interpelle l’acteur Matti Krause (encore lui…)

sur son prénom (« Matti »), allusion à la pièce de Brecht (Maître Puntila et son valet Matti) ou s’appuie sur le théâtre de la cruauté d’Artaud, par l’abondance de sang : en arrière-plan se trouve un réfrigérateur qu’on ouvre, rempli de sang dont Ophélie (Lilith Stangenberg) se couvre

ou par la présence de textes d’Artaud sur le théâtre et la peste, une sorte de motto chez Castorf éclairé par un texte puissant dit en fin de représentation par Angelika Richter. J’écrivais à ce propos, dans mon compte rendu de sa mise en scène de Bajazet, en 2019 :

Car si le Théâtre et la peste est part du titre du spectacle, le texte même n’est pas cité : le titre était aussi le sous-titre de sa Vie de Galilée (Berliner Ensemble, saison 2018–2019): le théâtre servant à révéler les vérités du monde et à les renvoyer à la face du spectateur, la peste s’installant dans un corps qu’elle circonvient, comme le théâtre doit s’installer dans le corps du spectateur, et fait regarder la vie avec d’autres yeux : ce qui est peste dans le théâtre, c’est qu’il est la maladie nécessaire de l’homme. Un metteur en scène comme Castorf croit en la valeur à la fois révélatrice, provocatrice, conflictuelle du théâtre et donc à sa valeur d’agression, comme la peste, révélant nos entrailles, nos pustules, notre pus, nos souffrances, nos contradictions, notre fin.

Certes, Castorf ne dévie jamais de ses certitudes établies et chaque production est aussi une variation sur un discours largement connu et développé. Mais Hamlet s’y prête particulièrement, avec sa brumeuse signification : Hamlet utilise le théâtre comme révélateur de l’humain et ses turpitudes par la scène des comédiens, mais en même temps interroge sur la réalité du monde, le vrai et le faux, qui sont des interrogations si vives aujourd’hui avec les dangers du « fake » ou de l’IA, mais aussi sur les violences qui le traversent. De tout cela Castorf fait une immense revue, au sens « Folies Bergère » du terme. Aux Folies Bergère on montrait plus ou moins une revue au titre prometteur et touristique du genre « Ça c’est Paris », chez Castorf la revue s’appelle, « Ça c’est le monde », avec son résultat dystopique, échevelé, contradictoire, avec ses chocs, ses longueurs, ses beautés stupéfiantes, ses émotions et ses agacements : c’est tout cela, Castorf, et c’est à prendre ou à laisser.

Alors, comme toujours, il s’agit non de théâtre mais d’hyperthéâtre, comme on dit hypertexte, un théâtre aux liens multiples, un théâtre où la vidéo joue un rôle central, montrant ce qu’on voit sur scène d’un autre angle, en gros plans certains visages jusqu’à les rendre monstrueux et leur faire perdre tout trait d’humanité, ou de loin des hauteurs du théâtre pour embrasser personnage scène et cadre, et aussi en pure vidéo retransmise des dessous avec des caméras acrobatiques (Andreas Deinert et Jens Crull comme d’habitude, mais d’autres aussi Severin Ranke, Björn Gallus ou Maryvonne Riedelsheimer) : à ce titre la première descente dans l’abri souterrain, avec les acteurs (Lilith Stangenberg, Daniel Hoevels) accrochés à l’échelle dans tous les sens comme dans une descente aux Enfers éprouvante, mais acceptée, dans des monologues impossibles est l’un des moments les plus forts de la soirée parce que cette vidéo en direct devient théâtre de l’impossible.

L’abri anti-atomique est le second décor (invisible à l’œil nu), typique par sa précision et sa conception de l’imagination d’Aleksandar Denić. Il s’agit évidemment de faire de cet espace une sorte d’ultime espace de vie, avec tous ses détails et exigences : on y cuisine, on y dort sur des lits de fortune et des matelas dégueu, on y écrit, on y écoute aussi le monde avec une sorte de vieil appareil espion, comme dans un sous-marin qui regarderait l’air libre, et on y trouve une série de fichiers métalliques contenant des fiches cartonnées (restes des fichiers de la Stasi avec l’un des personnages qui dit ce fameux calembour « Tout est Stasi, sauf Mutti ».) (Mutti=maman), comme une sorte de vieux loculus clandestin d’espionnage (dans Hamlet, tous se méfient de tous et donc s’espionnent tous un peu), devenu abri (au mur un guide-schéma qui indique comment échapper au danger nucléaire) et c’est dans ce lieu impossible et suffoquant qu’assis sur un lit, Hamlet dit son fameux monologue « être ou ne pas être », hautement symbolique, tandis qu’Ophélie essaie de le distraire par des minauderies. C’est aussi dans ce lieu ou ce non-lieu que l’on voit l’un des seuls gestes de tendresse d’Hamlet à Ophélie, il lui donne une cuillerée de soupe de légumes (les légumes sont bien visibles), avec en même temps la désagréable impression d’un repas donné à des détenus. Il y a évidemment dans cette vision à la fois celle de fin d’un monde, qui rappelle un peu l’idée de Tcherniakov dans son Giulio Cesare salzbourgeois (on est sur les mêmes pistes), mais aussi l’idée d’un univers de confinement – j’en ai déjà un peu parlé plus haut- et presque concentrationnaire, c’est-à-dire que nous est offerte une humanité en cours de décomposition, avec quelques lueurs de révolte quand ils mettent à bas les fichiers « Stasi » et vident le meuble métallique avec toutes les fiches cartonnées au sol, mais la révolte contre la Stasi est « post-mortem », les fichiers sont à terre, mais ne sont que reliques : le geste est vide, creux, inutile. Il y a dans toutes ces scènes souterraines, longues, comme une double épreuve, pour les comédiens et pour le spectateur : pur théâtre de la cruauté pour tous.

Un théâtre de déstabilisation dionysiaque

Il faut affirmer encore une fois la pleine cohérence avec l’univers d’Hamlet, ce héros qui voit peu à peu le sol se dérober sous lui et pour qui sans cesse se pose la question de l’apparence de l’être et du vrai et du faux, dans tous les domaines de l’action humaine et dans un contexte d’écroulement.

Rappelons pour mémoire que la naissance du baroque provient du profond sentiment d’instabilité qui saisit l’humanité à la fin du XVIe, en proie à des bouleversements de tous ordres : crise de la chrétienté durant tout le XVIe, la Réforme, la Contre-Réforme mais aussi (et Shakespeare est aux premières loges) la séparation de l’église anglicane depuis Henri VIII, dont Elisabeth 1ère est la fille, et donc une profonde instabilité religieuse. Par ailleurs, l’univers change de dimensions. On pensait jusque-là que l’homme et la terre en étaient le centre, mais Copernic a montré que la terre tourne autour du soleil, ce qui déstabilise toutes les certitudes scientifiques de l’époque, qui étaient aussi confirmées par les croyances religieuses appuyées sur Aristote. En 1609, quelques années avant la mort de Shakespeare en 1616, Galilée développe la lunette astronomique et l’observation de l’univers s’en trouve bouleversée, confirmant par ailleurs la révolution copernicienne. Ce changement de positionnement de l’homme par rapport à l’univers est un choc à la fois scientifique et philosophique, mais aussi religieux, qui faillit coûter la vie à Galilée, et qui la coûta à Giordano Bruno en 1600 (justement dans les années où Hamlet est écrit). Et de Galilée, Castorf a déjà traité dans sa mise en scène de Galileo Galilei (La Vie de Galilée) d’après Brecht au Berliner Ensemble en 2019, une fois encore mettant en perspective Brecht et Artaud (Le théâtre et la Peste).

Cette déstabilisation est un signe qu’on retrouve politiquement un peu partout en Europe, succession d’Elisabeth 1ère et montée sur le trône de Jacques 1er, fils de Marie Stuart, assassinat d’Henri IV en 1610 en France, avec une régence agitée (Marie de Médicis et Concino Concini, exécuté en 1617), stabilisée seulement avec l’arrivée au pouvoir de Richelieu après 1624. Quant à l’Espagne, dans les années où Shakespeare écrit Hamlet, Philippe II meurt et son fils Philippe III (mort en 1621) laisse tout le pouvoir à ses favoris.

Comme on le voit, le délitement, l’instabilité règnent en ce début de XVIIe, et Hamlet doit être lu dans ce contexte. Ainsi, on comprend que lire le texte de Shakespeare au prisme des tragédies européennes de l’après-guerre, comme le fait Heiner Müller et au prisme de notre propre instabilité, comme l’induit ici Castorf, n’est pas un contresens. La littérature et le théâtre expliquent le monde, quel que soit le monde, et c’est aussi ce que dit le texte d’Artaud quand il compare le théâtre à la peste, comme une épidémie :

« (…) et l’on peut voir pour finir que du point de vue humain, l’action du théâtre comme celle de la peste, est bienfaisante, car poussant les hommes à se voir tels qu’ils sont, elle fait tomber le masque, elle : découvre le mensonge, la veulerie, la bassesse, la tartuferie ; elle secoue l’inertie asphyxiante de la matière qui gagne jusqu’aux données les plus claires des sens ; et révélant à des collectivités leur puissance sombre, leur force cachée, elle les invite à prendre en face du destin une attitude héroïque et supérieure qu’elles n’auraient jamais eue sans cela. Et la question qui se pose maintenant est de savoir si dans ce monde qui glisse, qui se suicide sans s’en apercevoir, il se trouvera un noyau d’hommes capables d’imposer cette notion supérieure du théâtre, qui nous rendra à tous l’équivalent naturel et magique des dogmes auxquels nous ne croyons plus. »

Ainsi, cet Hamlet est-il un voyage de comédiens, au sens du film de Theo Angelopoulos, Ο Θίασος (O thiasos qui signifie la troupe de comédiens), qui dans l’antiquité indiquait la troupe qui entourait Dionysos (les satyres et les ménades).

Il y a en effet là une vitalité dionysiaque et comme une énergie éperdue du désespoir, dans un paysage qui se décompose, qui n’est que traces, traces d’Europe, au nom un peu estropié, traces de ruines, avec ce charbon qui couvre la scène, charbon qui naît lui-même de décomposition de la matière organique : c’est bien l’organique en décomposition qui nous est ici montré. Le sang du frigo plus haut dont on a parlé est lui-même en train de sécher, et le bunker est une entrée vers un abri anti atomique, lui-même dans un état lamentable, comme une sorte de lieu de vie dernier, pendant qu’à l’air libre le monde se détruit et se fossilise.

Le fameux monologue Être ou ne pas être est dit sans envie ni relief, comme pour nier le « momentum théâtral » par Hamlet assis sur un lit derrière lequel des affiches indiquent comment descendre dans un abri antiatomique en cas d’attaque… être ou ne pas être et les éléments de survie sont aussi hétéroclites que la vie, un ex-fichier de la Stasi, des bouteilles de Coca-Cola, une soupe de légumes qu’Hamlet sert à Ophélie en un rare geste d’amour, comme on l’a vu, un jeu d’échecs avec toute sa signification à la fois culturelle, symbolique (échec et mat) et des outils de communication sommaires et intermittents, comme un raccourci de monde dans lequel vont finir tous les comédiens enfermés à la fin. Il y a là un espace-prison, un huis-clos sartrien, figure d’un Enfer, et le fait qu’il soit souterrain en fait la parfaite métaphore.

Face à cet Enfer, gros tube fermé et étouffant, surgit une sorte de figure antithétique sur la scène, un vortex lumineux, un tunnel de néons qu’on pourrait parfaitement voir dans un jeu télévisé, qui projette dans une sorte de monde totalement irréel face à l’hyperréalisme du sous-sol, dans lequel Claudius, Gertrude, Hamlet, regardent les comédiens dans les tenues baroquissimes dont il était question plus haut : c’est à ce moment que Claudius, dans un fauteuil roulant, est affublé de cette coiffe impossible faite de tous les immondices de notre civilisation. Il y a une sorte d’explosion permanente du monde entre visible et invisible, entre scène et coulisse, entre vrai et faux, entre représenté et représentation du représenté, une sorte de tourbillon éperdu qui est en fait la métaphore de l’âme d’Hamlet, qui est tout et son contraire.

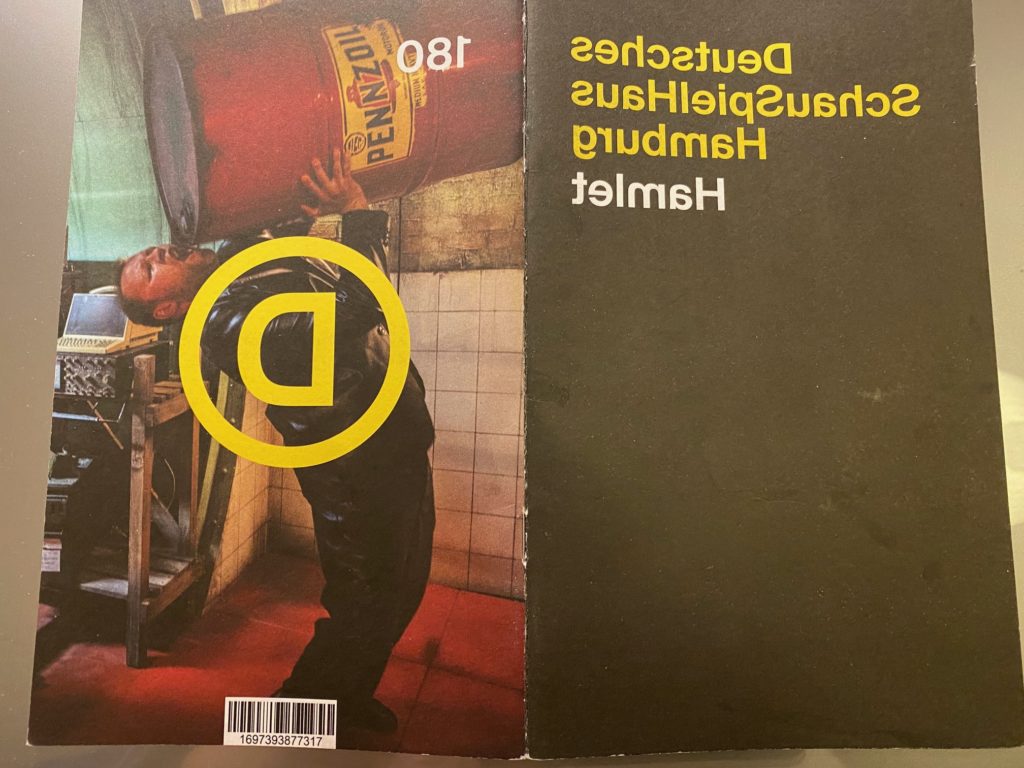

Et dans ce monde sens dessus-dessous on comprend pourquoi le programme de salle imprime le titre « à l’envers » comme le montre notre photo. Il s’agit de lire le monde qui a perdu sens et orientation. Pour retrouver le sens voulu, il suffit de lire le titre dans un miroir, dans un reflet, le vrai au miroir, le vrai au reflet… encore un jeu baroque.

On multiplierait à l’infini les trouvailles, les moments d’épreuve, qui semblent interminables, et dont Castorf joue, pour prolonger le supplice cruel du théâtre d’Artaud sur notre propre peau, les cris insupportables, les bruits, les respirations rauques, mais aussi les moments d’émotion, comme ce moment presque initial où l’Hamlet de Heiner Müller (Jonathan Kempf) et celui de Shakespeare (Paul Behren), dansent ensemble, celui qui était Hamlet et celui qui le sera, ou qu’il est… ineffable moment de théâtre suspendu, ou les moments plus acrobatiques, avec Matti Krause absolument extraordinaire à califourchon dans une des fentes du Bunker continuant imperturbablement son monologue prométhéen (déjà évoqué plus haut), le Claudius de Josef Ostendorf, kaleidoscopique, du roi au clown, de l’oncle au ton paternel au roi qui tient à son pouvoir, avec une voix qui garde une douceur et une suavité rassurantes et ces moments fugaces où surgissent au détour d’une inflexion l’autoritarisme, le mensonge, la duplicité. Mais en même temps qui règne sur le monde en voulant le transformer, le nettoyer, au volant d’une petite pelleteuse qui s’efforce de remuer le charbon, inutilement, comme un tour de chauffe au fond sans effet aucun.

Extraordinaire Daniel Hoevels aussi, qui fait de sa voix un instrument bestial lors d’un monologue à la limite du supportable, répétitif, où aux phrases succèdent des cris animaux, inhumains, sur un spectre sonore incroyablement diversifié.

Rosencrantz et Guildenstern sont confiés à Alberta von Pöllnitz et Linn Reusse qui jouent aussi parmi les comédiens qu’Hamlet paie pour circonvenir Claudius, membres de la la troupe à tout faire, où les femmes jouent les hommes (aux temps de Shakespeare c’était l’inverse)…

Angelika Richter (Gertrude) est elle aussi d’une incroyable intensité, notamment dans son monologue presque final sur le Théâtre et la peste : on ne sait quoi admirer, la diction, la clarté, la modulation, les inflexions multiples, qui ne cessent de fasciner presque « esthétiquement » avant de saisir le spectateur et de le bouleverser.

Bouleversante aussi cette Ophélie éperdue, très érotisée mais en même temps complètement détruite, défaite, de Lilith Stangenberg, tour à tour jeune fille en déshérence, et puis petit animal sauvage et assoiffé de désir, mais aussi femme décidée qui sait ce qu’elle veut. Une performance qui laisse pantois.

Jonathan Kempf a plusieurs rôles, dont l’Hamlet initial de Hamletmaschine, le plus drôle étant celui de Fortinbras, final, le conquérant norvégien auquel Hamlet confie les destins et la succession parce qu’ici, par une vision cinglante de Castorf, ce Fortinbras parle chinois… Le Fortinbras 2025 n’est pas norvégien, mais chinois, clin d’œil sarcastique, cynique et terrible qui propose une vision de l’avenir de l’Europe, où Hamlet (Paul Behren) parle allemand et Fortinbras chinois. Ce qui nous attend selon Castorf…

Et puis il y a Paul Behren, absolument époustouflant en Hamlet, non seulement par sa manière de moduler le texte, de le dire avec tendresse et violence, de le gueuler au gueuloir et de le susurrer, de l’expirer, mais en même temps fascinant et presque hypnotique dans cette composition d’un Hamlet vigoureux et en même temps désespéré, éperdu désorienté, mais toujours puissant dans une sorte d’action absolue, jamais dans la faiblesse et toujours sur la crète entre une immense tendresse et une dureté incroyable. Presque toujours en scène, changeant fréquemment de costume, il fascine parce qu’il est une sorte d’image d’acteur total, absolu, fou et hypermnésique, hyperconscient. Absolument inoubliable.

Pour ce théâtre-épreuve, ce théâtre-explosion, ce théâtre cruel et empestant (au sens propre) il faut donc une troupe de comédiens aux qualités superlatives, physiques et vocales, il faut une troupe au sens propre, « dionysiaque », qui serve le Dionysos de la soirée, un Frank Castorf qui semble avoir trouvé en Hamlet le lieu syncrétique de tout son théâtre, à la fois un lieu presque testamentaire, et paradoxalement d’une incroyable vitalité. L’Europe se décompose peut-être, mais quelle fête théâtrale que cette décomposition !

Il y a comme nous l’avons déjà souligné un côté « revue » et les costumes pailletés d’Adriana Braga-Peretzki n’y sont pas étrangers, faits de brics et de brocs, plastique, plumes, dentelles, cuir, latex, velours : aucun ne laisse indifférent parce que chacun est juste, pour le moment où il est endossé et que chacun fait théâtre dans sa singularité

Autres costumes, les costumes textuels où, outre Antonin Artaud, Heiner Müller et Shakespeare, se bousculent aussi Dante (La Divine Comédie, que Castorf a mise en scène en Serbie) et même Marius Müller-Westernhagen, le chanteur-acteur puisqu’à l’apparition de Claudius, Hamlet lui chante ironiquement « Ich bin froh, dass ich kein Dicker bin » (Je suis content de ne pas être gros) avec l’autre en face qui s’en moque éperdument : sur les puissants installés et sûrs d’eux-mêmes, tout glisse…

Un théâtre qui nous jette nos faiblesses à la gueule

Bien évidemment on pourra s’agacer de voir à la fin les comédiennes avec un portrait de Staline et de Lénine pendu à leur cou (encore eux…) mais pourtant, les idéologies du XXe portent en germe les ruptures du XXIe, comme on le voit dans l’est européen aujourd’hui, il serait peu pertinent d’afficher Poutine ou Trump (encore que le Claudius de Josef Ostendorf en ait un petit air), qui ne sont que des « effets collatéraux » de nos errances-erreurs, mais il n’est jamais indifférent de rappeler les ruptures brutales des espoirs (Budapest 1956) ou les plaies béantes qui ne peuvent être cicatrisées comme les camps et l’univers concentrationnaire : cette mémoire-là fait partie des déchirures indélébiles de l’humanité (qui a l’air de l’oublier un peu ces derniers temps avec les yeux doux aux extrêmes et surtout à l’extrême droite, qu’on appelle encore pudiquement populisme, mais qui n’est ‑et nous le savons tous- que le retour de la peste brune). Après tout, à la peste brune, je préfère Artaud, Castorf, leur théâtre et leur peste.

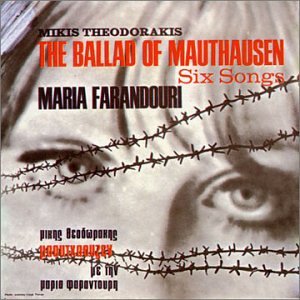

Alors oui, dans le délitement général de l’Europe, et les camps en ont fait partie, dans leur réalité, mais aussi dans la manière dont leur mémoire est quelquefois gauchie ou effacée par certains, Castorf et Müller rappellent que les mythologies antiques nous en donnent des préfigurations. Hamlet, nous l’avons vu, est enserré dans les guerres de religion et les derniers soubresauts des croyances médiévales : en pensant à la Vie de Galilée, on ne peut que penser à Donald Trump et à sa lutte antiscientifique, car le simplisme de la pensée est aussi un retour aux temps moyenâgeux des vérités affirmées, ou « révélées », mais surtout pas prouvées… Bref, les systèmes d’écho entre ce XVIe troublé (n’oublions pas la Saint Barthélémy en France), ce XVIIe qui commence dans l’incertitude et un XXe ravagé par deux guerres mondiales, la Shoah, le Goulag, le lit du XXIe sent très mauvais : comment alors ne pas comprendre les allusions de Heiner Müller aux camps et comment ne pas comprendre que parmi les musiques du spectacle, s’élève la ballade de Mauthausen, de Mikis Theodorakis, Η μπαλάντα του Μαουτχάουζεν.

Comme je l’ai écrit plus haut, Castorf est à prendre tout entier ou à laisser, mais c’est un géant du théâtre contemporain, et un regardeur infatigable du monde. Il est un des rares, avec Krzysztof Warlikowski, à ne cesser de lire et relire le monde d’aujourd’hui à l’aune de ce qui l’a fondé, un XXe siècle traversé par fascisme, nazisme, stalinisme, shoah et goulag. Exactement ce qu’Heiner Müller pointait dans Hamletmaschine.

Et le quart du XXIe siècle que nous venons de vivre annonce des retours inquiétants, haines de l’autre, intolérances religieuses, totalitarismes, délitement démocratique. Le théâtre a forcément une fonction d’avertissement, ce que sait si bien dire Artaud dans Le théâtre et la peste et ce que dit Shakespeare dans son Hamlet, et ce que souligne Castorf des désarrois d’Hamlet devant un monde qui échappe et glisse dangereusement vers les gouffres. Castorf et Warlikowski, mais aussi Wajdi Mouawad dans leur théâtre ne cessent de le clamer, de le souligner, de le constater, en utilisant la littérature et l’art dont c’est d’ailleurs la fonction. Castorf avec un pessimisme noir, Warlikowski et Mouawad avec un zeste d’espérance chevillée au corps. Alors, bien évidemment, certains ont beau jeu de dire qu’ils se répètent, qu’ils provoquent ou qu’ils ennuient avec ces vieilles histoires. L’histoire qui se déroule sous nos yeux nous renvoie dans la gueule ce qu’ils ne cessent de nous dire, de nous répéter. Il ne faut pas détourner la tête et regarder ailleurs : cet Hamlet qui livre son pays à un Fortinbras qui parle chinois (ou peut-être parlera-t-il ou parle-t-il déjà Coca-Cola), c’est nous, la vieille Europe qui laisse grignoter peu à peu ses valeurs et son humanité.

Un immense et terrible moment de théâtre nous le rappelle à Hambourg…

Hamlet, au Deutsches Schauspielhaus Hamburg, les 25 oct., 2 et 19 nov., 13 déc. (2025), 30 avr. (2026), Durée 6h, en allemand sans surtitrage.