Après avoir attendu l’ouverture des portes, dans la chaleur descendante de la fin de journée, on pénètre dans la salle pour prendre place, frappé par la pénombre qui y règne. Une veilleuse sur le plateau et quelques lumières sur les gradins peinent à éclairer l’espace assez obscur et indistinct, empreint d’un certain mystère. On perçoit la forme d’un piano dans l’espace de jeu et, en fond de scène, on devine des panneaux translucides et assez réfléchissants pour montrer l’image en miroir des spectateurs installés. Ce n’est pas un choix scénographique exceptionnel mais ce type d’installation attire toujours l’attention et place dans une position quelque peu délicate : recevoir le reflet de sa propre image étonne et questionne sur les intentions que cela recouvre. De cette manière, le public est d’emblée absorbé dans l’espace dramatique qui va surgir sur le plateau encore peu accessible aux regards.

Pas de coulisses, on perçoit juste le sol et les murs sombres dans leur aspect brut autour des gradins, l’endroit pouvant déjà évoquer un possible d’abri post apocalyptique – et d’une certaine façon, n’est-ce pas aussi une forme de lieu pour s’abriter que Solee et Olu vont artificiellement créer dans le pourrissement du monde qui les environne ? Le silence tombe peu à peu sur la salle qui se concentre. C’est alors qu’un jeune homme accueille le public et, après les recommandations d’usage, il souhaite à l’assistance un « bon saut dans la faille ». Comme une invitation à se laisser porter par les mouvements de l’atmosphère, lors d’une chute. Et d’une certaine façon, c’est ce qui va se produire grâce au souffle des acteurs révélant la puissance du texte de Serge Kribus.

Les notes graves du piano de Léo Nivot commencent à résonner dans l’atmosphère confinée de la salle. La lumière monte et laisse voir, à l’avant, la comédienne Mélissa Merlo. Elle est Solee, une jeune fille de quatorze ans. « Je vais crier ». Ses premières paroles déchirent le silence, comme l’annonce d’un bouleversement. De ceux qui ont la capacité à modifier le cours des choses. Elle précise que son cri sera comparable au crissement des roues de la rame de métro « sur des rails rouillés ». Elle résume une énième amélioration du service de transport en commun : « moins d’entretien, moins cher, plus rapide, plus sûr » et « tout le monde est content » mais « pas elle ». Sans attendre, elle trace la ligne imaginaire la séparant des autres qui se détournent d’elle, de ceux qui aiment la nouveauté et le profit – étrange comme le reflet dans les panneaux du fond prend soudain un autre éclat, celui de notre présent. Elle insiste. « Personne dit rien, tout le monde fait semblant et tout le monde entend ». Voici notre humanité percée à jour dans ses lâchetés, ses tartufferies variées, insignifiantes ou grossières, devant le désastre dont les signes ne trompent plus. Époustouflante dans son rôle, la comédienne va endosser aussi le rôle de la mère de Solee – elle parle dans un micro à ce moment-là. Et c’est cette mère qui rappelle la différence de sa fille, son « animalie » et les « axones dénudés » qui en résultent. Une conséquence à cette divergence : Solee comprend « niq » et elle voit « des formes là où il n’y en a pas ». Une étrange infirmité constituée d’une prédominance des sens et se fondant dans un imaginaire des plus féconds. « Je rêve, je sais, j’imagine, je sens, je ressens. Des émotions. C’est pour ça que je supporte pas. Je sens ce que les autres sentent pas. » Tout est là et sa dissemblance la rend justement plus dissidente. Plus en capacité de dire, même avec sa voix enfantine.

Le monde s’effondre, cela a commencé à Maragami, au Canada, avec « cinq immeubles » qui sont tombés. Puis, « la ville s’est mise à puer ». Aussi redoutable que sublime, le texte est porté haut par la voix vibrante de la jeune comédienne qui poursuit. Le phénomène s’amplifie : « les gens sont tombés, avec tout, dans les trous. Des milliers de morts. Ceux qui étaient au bord ont échappé. » La faille engloutit tout, laisse échapper des gaz polluants, rendant l’air irrespirable et « il a plu de l’ucide » – la variation vocalique est savoureuse. Les réactions autour du monde restent pourtant toujours plus désespérantes : « les Etats ont lancé des appels d’offres », « ils offrent des sommes stratopiques » – fabuleuse prose poétique pour dire la catastrophe planétaire ! L’humanité, ce qu’il en reste, est réduite à s’abriter sous « d’immenses coupoles à quinz kilom de hauteur » mais « les coupoles tiendront pas » ajoute Solee.

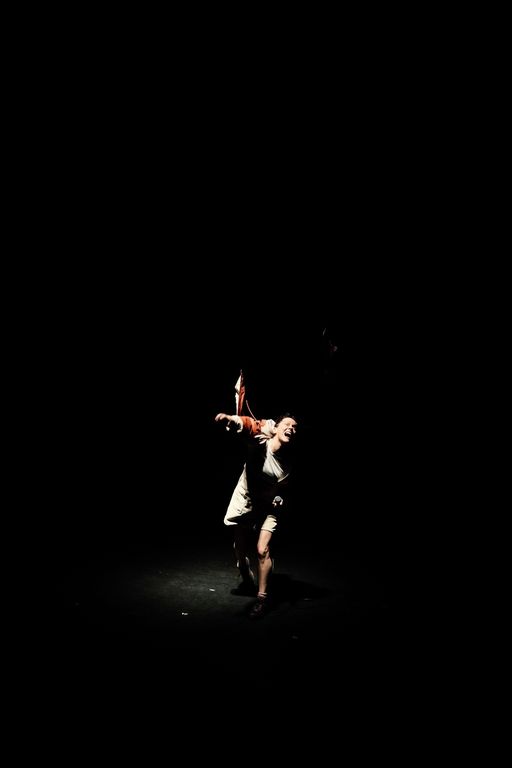

Le récit de vie aux accents dystopiques se déploie. La musique de Léo Nivot le soutient ardemment, entre le piano et les riffs de guitare. Le musicien, abrité sous une imposante capuche, apporte sa part de mystère dans les sombres événements relatés. La diction soigneusement rythmée de Mélissa Merlo, alternant accélérations et silences, constitue une mélodie singulièrement baroque au milieu des notes pulsatilles et entêtantes qui augmentent la tension dramatique. « Trop tard, la terre se fend » mais Solee ne se résigne pas, même s’il faut qu’elle dissimule sa particularité, même si elle doit réprimer ses cris. Alors, elle s’en va et dans un magnifique dialogue mère-fille portée par la comédienne qui se place dos au public, la mère va consentir à son départ. « Pars Solee ». Elle enfile un imperméable, prend un sac tandis que son partenaire déplace le piano de cour à jardin. Regardant le reflet de sa silhouette dans un des panneaux surmontés d’une faible veilleuse, elle danse alors. Puis, dans un splendide jeu de lumières que diffusent les projecteurs latéraux, entre vert et blanc cru, la jeune fille raconte sa rencontre avec un enfant qui lui sourit comme elle lui sourit. Elle sait que, comme elle, « il sent ». Mais sa mère qui craint l’inconnue qu’elle est, l’éloigne rapidement.

Les conversations dans une étrange transmission mentale entre Solee et sa mère, toujours jouées par la comédienne, gagnent en intensité. Et la mère fait une révélation à sa si singulière fille au sein de cette humanité en faillite : elle lui parle de sa conviction en l’espérance plus qu’en la raison. Cette espérance grâce à laquelle « il pousse des montagnes », comme une embellie pour prévenir des horribles chutes au fond de toutes les failles. Et même si elle n’a pas saisi le sens de ces paroles sibyllines sur le coup, « les mots sont restés » et « petit à petit, ils se sont dévoilés » Et Solee va marcher, va danser. Elle va « écouter le chant du poisson sur la branche ». Comme une alternative à l’inévitable. Contre la raison. Contre tous ou presque. Contre toute attente. Pour la vie.

C’est à cette occasion qu’elle va rencontrer le Poète dont la récitation des poèmes lui semble « étrange », « inattendue » – pas de menaces ici. Et lorsqu’à son tour, elle tombe et échappe de peu à l’engloutissement, c’est Olu, un autre indomptable, qui va la retenir. A côté du musicien hors pair qui passe d’un instrument à l’autre avec agilité, on voit ainsi le jeu tout en nuances et en finesse de Léo Nivot. Leur échange sera nourri de leur apprivoisement respectif, de leur désir vital, de leur désir l’un de l’autre. C’est finalement Olu qui lèvera le voile sur les raisons du rejet de la jeune fille par les autres qui ont peur d’elle, qui ont peur de la voir danser.

Et même si la chute prévisible et redoutée arrive, elle dure. Comme un nouvel infini où les mots, les phrases énoncées par Solee sont autant de branches auxquelles se raccrocher et sur lesquelles « écouter le chant du poisson » sera possible. Sur lesquelles elle pourra laisser libre cours à son « envie de chanter » jusqu’au noir final.

Avec les panneaux vitrés sous les lumières des projecteurs faisant naître de très belles images, la sobriété du dispositif scénique laisse parfaitement entendre la musicalité du splendide texte de Serge Kribus – la profondeur des paroles de Solee ne sont pas sans rappeler celles de Momo dans Le Murmonde publié en 2000. Par ailleurs, on est particulièrement touché par la version réécrite du « Dormeur du val », comme une émergence de la révolte rimbaldienne dans celle de la jeune fille, sublimée dans la toute dernière image sur les coquelicots derrière les vitres, fleurs de consolation, fleurs de beauté. Comme une ultime et gracieuse expression de ce qui peut tenir encore les effets de la catastrophe à distance.

Les deux comédiens et musiciens sont remarquables, plein d’une énergie et d’une justesse rare. Ici, pas de ton moralisateur, pas de démonstration aride. À l’heure des choix cruciaux, rien de mieux que la défense (et l’illustration) de la beauté pour nous placer devant ce qui nous attend, demain, tout de suite, déjà. Loin de se refermer, la faille s’ouvre toujours plus. Pourtant, alors que la chute se poursuit, il est encore temps de ne pas être ceux qui « se sont reconnus dans le miroir » et qui « n’ont pas compris ». Il est bien encore temps de danser avec Solee. Donc, à nous maintenant ?