Il y a foule au sortir des bus affrétés pour conduire le public jusqu’à Vedène. En ce samedi matin gris et pluvieux, la salle semble exercer une forte attraction, poussant les festivaliers de toutes nationalités à s’assembler dans le hall de L’Autre Scène du Grand Avignon. On perçoit une curiosité, un empressement même, en direction des portes menant à la salle ce qui étonne quelque peu certains. L’événement l’exige à n’en pas douter car la nouvelle création est jouée depuis une dizaine de jours sans que l’intérêt des spectateurs ne faiblisse.

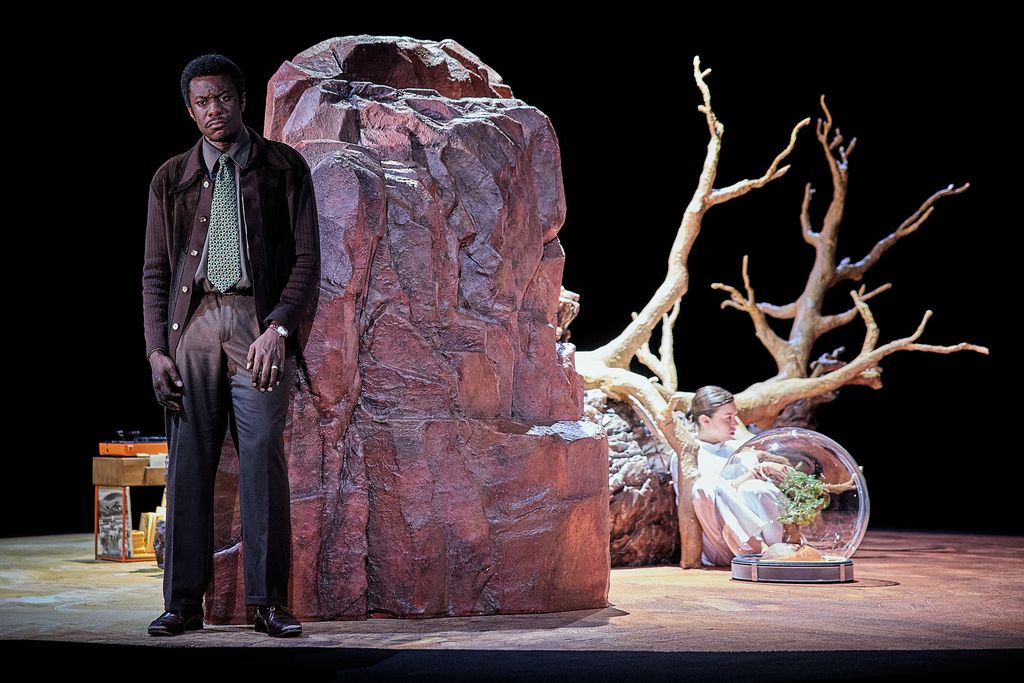

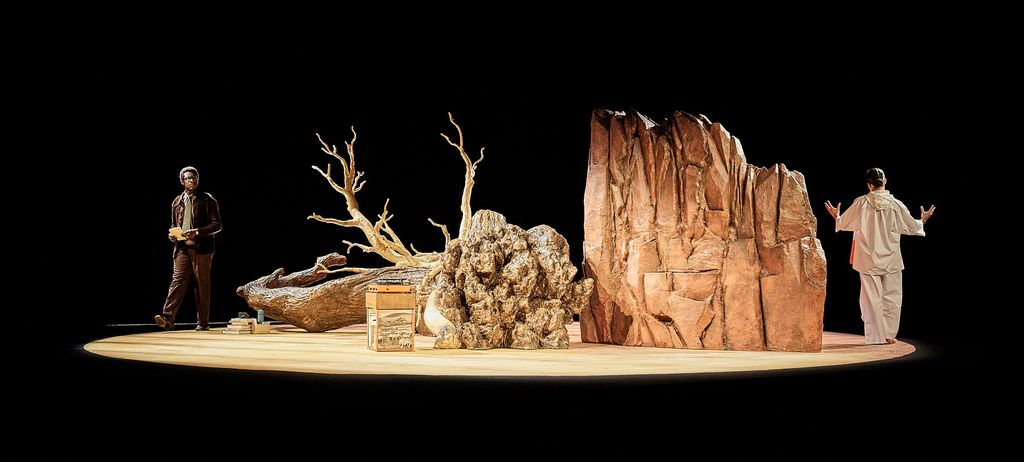

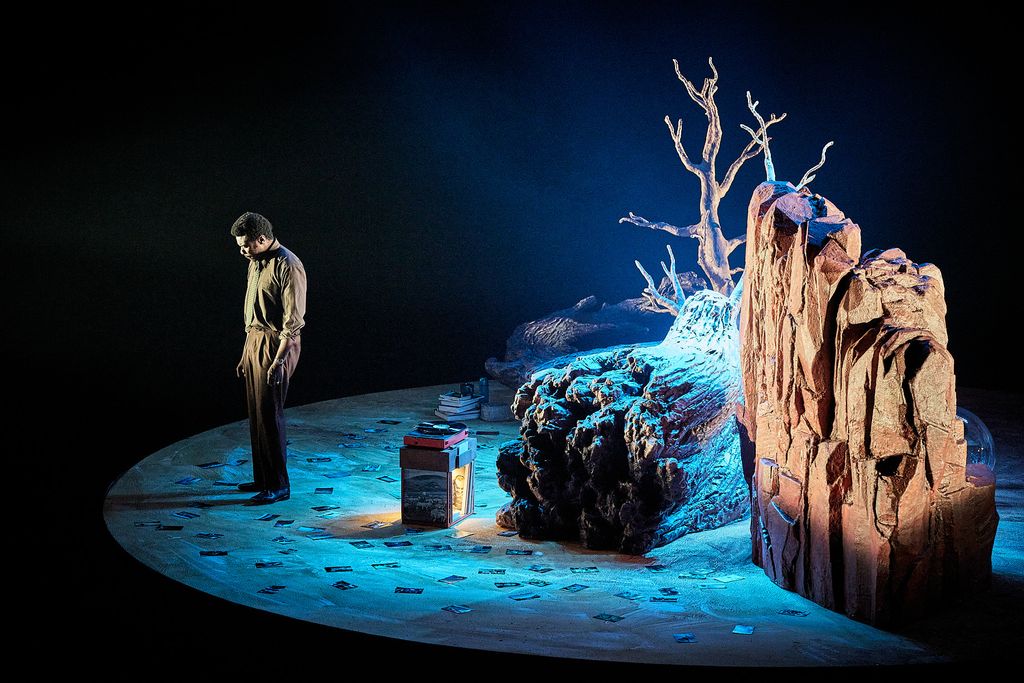

Rendu à sa place grâce à l’intervention du personnel de salle toujours prévenant et efficace, on prête immédiatement attention à la scène déjà éclairée et où le décor est installé. Au centre du plateau obscur, sur ce qui semble être une tournette, on remarque un sol de couleur ocre qui n’est pas sans rappeler le sable des zones désertiques. Bien sûr, on peut voir là une préfiguration des catastrophes écologiques futures, désastres que l’anthropocène a déjà provoqués entre montées des eaux et hausse mortifère des températures. C’est ce que les personnages vont appeler les « effondrements », trois advenus successivement et deux à venir de façon quasiment certaine. On peut y voir aussi toute forme symbolique d’assèchement, renforcée par la présence de troncs d’arbres massifs jetés peut-être au sol par les caprices des éléments, séparant la tournette en deux espaces distincts. Peut-être est-ce la préfiguration de la mémoire d’Amina qui va s’altérer pour finalement se tarir complètement. On remarque enfin ce qui semble être un rocher orangé, un artéfact inclus dans le fond du décor, derrière les troncs, à cour. Mise en valeur dans cette position centrale, la scénographie de Fernando Ribeiro est raffinée. À l’avant-scène, des trente-trois tours et la platine renvoient aussi à la forme circulaire de la tournette, comme une allégorie temporelle : celle de l’éternel recommencement, à la fois cycle infernal et inarrêtable mais aussi possibilité d’un espoir à reconquérir avec un nouveau tour. Cet espace élaboré est un élément essentiel de la dramaturgie car il va permettre de passer d’un espace à l’autre, d’un personnage à l’autre en pivotant. De même, il va permettre de traduire les variations de la tension dramatique, entre accélérations et décélérations, entre frictions et apaisement. Entre rapprochement et désunion des deux personnages également.

Sur le plateau, on remarque tout de suite la présence d’Adama Diop. Dans ses précédentes collaborations avec Tiago Rodrigues, on ne peut oublier le vigoureux Lopakhine de La Cerisaie, par exemple. On se souvient pareillement de Dans la mesure de l’impossible et du rôle d’Adrien tout aussi réussi. La mine plutôt réjouie, il regarde le public. Le spectacle n’a pas encore commencé : il se déplace, s’arrête, se concentre, regarde à nouveau en direction des spectateurs. Une cravate grise à motifs nouée autour du col, il porte un élégant ensemble chemise et pantalon marron. Sa veste est accrochée à une des branches dans le décor et on le voit alors l’enfiler, comme un dernier geste de préparation avant que le spectacle ne commence.

Sous un doux éclairage, le comédien s’approche du tourne-disque et place un des vinyles sur la platine. Un air de jazz s’élève, ce qui a pour effet d’imposer le calme dans la salle. Après quelques instants, il retire le disque, le range, s’assied sur un des troncs face au public. Après une expiration sonore, il commence : « Salut, tout va bien ? J’espère que tout se passe bien. (…) Ici, tout va bien. Moi, je vais bien. Encore un peu déboussolé mais ça va. » L’entrée en matière suscite la curiosité car elle n’est pas seulement phatique. Ce vrai-faux contact avec la salle égare brièvement sur sa destination. On finit par deviner qu’en clair, si ça va, c’est justement que ça ne va pas vraiment. Car un désaccord conséquent semble tout de suite émerger. « Si vous devez me montrer des images, c’est que vous mentez. » C’est bien une question d’honnêteté devant la vérité des faits qui est ici posée, même si ce qu’elle recouvre reste encore assez mystérieux.

Un dialogue s’amorce alors avec l’apparition dans le discours d’un « toi » non identifié qui va peu à peu prendre forme à travers les reliefs du très beau et très organique texte de la pièce. La voix d’Adama Diop est chaleureuse, le phrasé vibrant. De cette manière, on comprend qu’Ali s’adresse à une jeune femme qu’il connaît bien : sa fille Amina partie sur Mars, même si ce n’est absolument pas croyable pour lui. Inacceptable même, comme la série de « Pourquoi ? » qu’il répète successivement le fait entendre avant le récit d’un souvenir en surimpression. Amina encore enfant ; la promesse non-tenue de rester en sécurité au bord, dans la mer ; la noyade dont l’enfant réchappe de peu ; les risques encourus par le père pour la sauver ; la fureur contre l’enfant. « L’idée de te perdre… » Les points de suspension expriment tout le passé et le présent dans les plis de la phrase. Malheureusement, pourrait-on ajouter. Plus légère, la prise de parole s’achève par quelques tournures affectueuses comme à la fin d’un vocal. Enfin, la formule « Fin de message » qu’on va réentendre au fil de la pièce confirme que l’on assiste à une conversation de loin en loin, entre deux personnages.

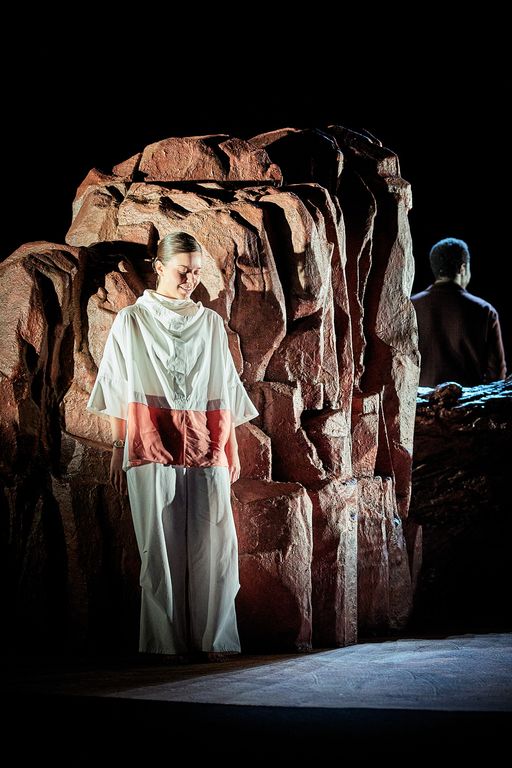

La tournette s’anime et derrière le rocher, on découvre ensuite Amina qui prend la parole pour répondre au message de son père. Le sol est rouge, l’environnement recréé dans le décor de ce côté paraît également inhospitalier mais futuriste. Au sol, se trouve par exemple, un arbuste dans un globe, comme l’indice métonymique de la colonisation de la planète en cours. Seule, la présence de la jeune femme vêtue d’une tenue d’une grande blancheur réfléchit avec douceur la lumière des projecteurs. Le timbre d’Alison Dechamps est clair et les mots jaillissent avec assurance. « Début de conversation ». Elle affirme qu’elle est « juste allée sur Mars » et « s’adapte bien ». Plaçant sa confiance dans les théories pour une nouvelle humanité, ayant « choisi une autre beauté » et « une autre bonté », Amina s’est inscrite dans un programme de recréation de l’espèce sur une autre planète et sous le contrôle des mystérieux Oubliants. Le récit plonge alors dans une vertigineuse dystopie – du moins, on veut le souhaiter pour l’avenir.

Évidemment, Ali ne comprend pas son choix, y perçoit de multiples dangers. Celui qu’elle se trouve sur dans un lieu hostile à la vie humaine. Celui qu’elle suive des principes idéologiques qu’il condamne – les élans totalitaristes et eugénistes ont tant de visages, tant de relais. Celui enfin qu’elle ait choisi de vivre définitivement si loin de lui. La conversation entre le père et la fille oscille entre mouvements de tendresse et tensions au fil de cette incompréhension béante entre eux – cette « longue, longue, longue » distance-là s’était déjà installée sur Terre.

Ali est confronté aux difficultés de l’hôpital dans lequel il travaille et « où on a de moins en moins de moyens » et cette résonance réduit subitement l’écart qui sépare la fable du présent de la représentation : 2077 et 2025 se croisent, se superposent. Avec Amina, le père « essaie d’être diplomate » même si ce n’est « pas trop [son] fort. » De son côté, la jeune femme lui reproche de croire « qu’on peut encore changer le monde ». Elle, eux sur Mars, pensent plutôt qu’il faut « changer de monde » et l’éloignement va s’accroître progressivement, les isolant l’un de l’autre.

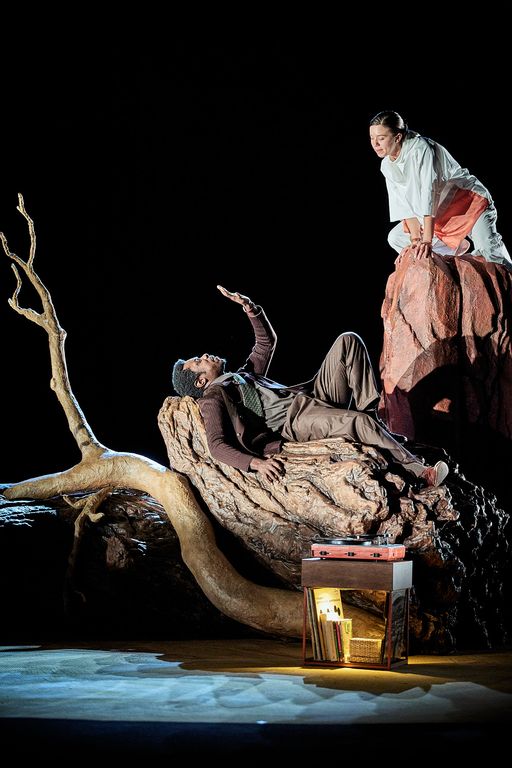

Amina vit dans un bourdonnement permanent, celui de l’environnement reconstitué pour que la colonie d’humains installée sur la planète rouge puisse survivre. Elle garde l’espérance de pouvoir fabriquer de l’huile d’olive sans olive, de pouvoir respirer sans difficulté aussi. La distance, celle avec la Terre, n’est pas qu’une source de réjouissances pour la jeune femme qui continue pourtant à affirmer qu’elle l’a « choisie ». Ali s’est cependant renseigné : elle peut encore renoncer. Et dans certains vacillements, le décalage entre eux se réduit subitement parfois, dans de très belles images où ils se retrouvent à la lisière de leurs espaces respectifs, sous les élégantes lumières de Rui Monteiro. Et dans ces moments de réunion, leurs retrouvailles semblent soudain devenir possibles, la distance ayant été vaincue.

Seulement, Amina suit un protocole d’oubli et va même jusqu’à être « appairée à un Oubliant », ayant gagné à la « Loterie de Reproduction ». Devant ces sombres perspectives, Ali dit qu’il « n’a pas de mot ». Pourtant – et c’est incontestablement la plus belle partie du spectacle – il va tenter de maintenir le lien, de stimuler puis de reconstituer la mémoire de son enfant située à des millions de kilomètres de lui, dans un mouvement d’amour paternel incandescent, au cœur d’un échange de plus en plus distendu. Sans doute fallait-il Adama Diop et la jeune Alison Dechamps face à lui, pour que cela brille autant. La tournette sur laquelle ils se trouvent et se parlent, s’emballe dans une rotation très rapide – splendide ! – puis ralentit. La voix envoutante de Caetano Veloso s’élève sur un air bouleversant de bossa nova. C’est notamment de cette façon que les souvenirs prennent forme sur scène : la mère, sa langue, sa disparition tragique… tout revient, tout renaît par la parole échangée. Amina tient bon ainsi, fermement accrochée aux mots de son père. Puis, elle ne tient plus jusqu’à oublier qui elle est. La tournette s’arrête, le spectacle s’achève sur une dernière lettre poignante d’Ali dont il fait lecture à Amina, absente dans tous les sens du terme, avant qu’il ne ramasse les photos de leur passé qui jonchent le sol ocre.

Les deux comédiens exceptionnels nous font vivre ici une émotion d’une intensité précieuse. La facilité aurait été de ne chercher que les larmes des spectateurs – après tout, ce n’est pas toujours si difficile de faire vibrer la corde sensible. Pourtant, à travers cette fable futuriste finement traduite en français par Thomas Resendes, l’auteur nous arrime plus fermement que jamais dans notre présent. Il revendique notre besoin de respirer – le souffle toujours, il clame notre besoin de préservation de la mémoire dans le temps qui file. Et l’enjeu est de taille : il s’agit de nous sauver. Dans ce monde, et sans doute là aussi de ce monde tel qu’il va.

Au-delà des discours convenus et rebattus, ce théâtre nous entraîne plus que jamais vers nos urgences. Pour ce faire, Tiago Rodrigues fait courageusement le pari de la beauté et de l’émotion – ce n’est pas encore un mot désuet ! Et, citant les paroles de Sonhos entendu pendant le spectacle, il nous enjoint à trouver mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria. Tout ce qui donne tant de raisons d’espérer, en somme. Obrigado.