Longtemps, la gent animale s’est divisée en deux groupes, selon ce que l’oreille humaine en percevait : les mélodieux et les autres, braillards, miauleurs ou hurlants. Il y avait bien sûr ceux que l’on admirait, ceux qui savaient chanter, charmer l’ouïe, et qui étaient presque exclusivement des bêtes à plumes, de petits volatiles (petits, car dès qu’ils devenaient un peu trop volumineux, ils cessaient apparemment d’émettre des sons séduisants). Et puis il y avait tout le reste, tous ceux qui « criaient » au lieu de chanter, qu’ils peuplent le ciel, la terre ou les mers. En dehors du mélodieux rossignol et de ses quelques semblables, quel animal trouvait grâce aux oreilles de nos ancêtres ? On pouvait s’amuser du cri du coucou, se protéger des indésirables à l’aide des aboiements du chien, sauver le Capitole grâce au cancanement des oies, mais qui aurait songé à entendre de la musique dans la voix des bêtes ? Le XXe siècle a changé tout cela, et c’est ce qui a permis d’imaginer l’exposition « Musicanimale » actuellement présentée à la Philharmonie de Paris.

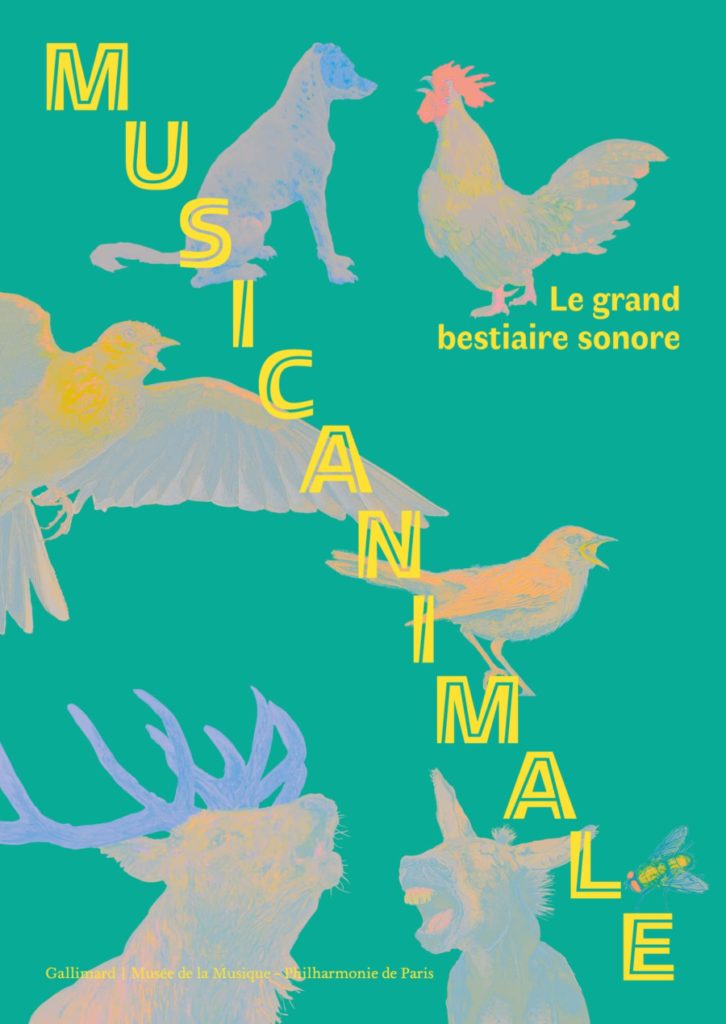

Sous l’aspect d’un abécédaire, de A comme Appeaux à Z comme zoomorphe (rien pour O, Q, V ou W, toutefois), cette manifestation explore les mille formes que peuvent désormais prendre les relations entre ce que l’animal humain appelle musique et les sons que produisent les animaux non humains. Avant de commencer cette exploration alphabétique, une première salle en guise d’introduction s’arrête sur la notion de « Concert des oiseaux », chère aux peintres flamands du XVIIe siècle, qui aimaient à montrer un assemblage de volatile souvent réunis autour d’une partition très humaine, peut-être pour souligner la cacophonie à laquelle aboutit le télescopage de tous ces sons divers, gazouillis mais aussi cris et hululements, qu’aucun cerveau humain de venait harmoniser. Car si l’on songe au Chant des oiseaux de Clément Janequin, il s’agit avant tout d’un jeu sonore fondé sur l’imitation, qui organise les différents chants en une polyphonie savante. Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns – dont la partition manuscrite est exposée dans l’une des vitrines de l’exposition – repose largement sur la moquerie, et son « Cygne » évoque les mouvements et la grâce de l’oiseau, mais surtout pas les sons dont il est capable. Il faudra attendre Messiaen et son Catalogue d’oiseaux pour que la musique humaine adopte une position plus humble devant l’animal. Au XVIIIe siècle, les hommes avaient même eu l’orgueil suprême de prétendre enseigner leur musique aux oiseaux, avec l’invention de la « serinette », appareil que Chardin a immortalisé sur une peinture conservée au Louvre, également visible dans le cadre de « Musicanimale ».

L’opéra, lui, a vite ouvert ses portes aux animaux : c’est tout le sujet du livre de Jean-François Lattarico, Le Chant des bêtes, paru en 2020. Dans l’exposition de la Philharmonie, la question est uniquement traitée de manière allusive, avec « P comme Papageno », qui présente quelques beaux dessins de costumes, depuis Marcel Multzer pour l’Opéra-Comique en 1909 jusqu’à Chagall pour New York en 1967. La forme de l’abécédaire entraîne un traitement fragmentaire et un peu désordonné, qui juxtapose les objets imposés aux animaux pour les rendre sonores (« S comme Sonnailles »), les objets cherchant à reproduire leurs cris (les appeaux), les focus sur certaines espèces (« I comme Insectes) ou certaines catégories plus réduites (« E comme Escargot », avec une vidéo où l’altiste Gérard Caussé interprète l’Elégie de Stravinski avec un gastéropode rampant sur son archet), les arrêts sur certains verbes (« J comme Jacasser », « M comme Miauler »…).

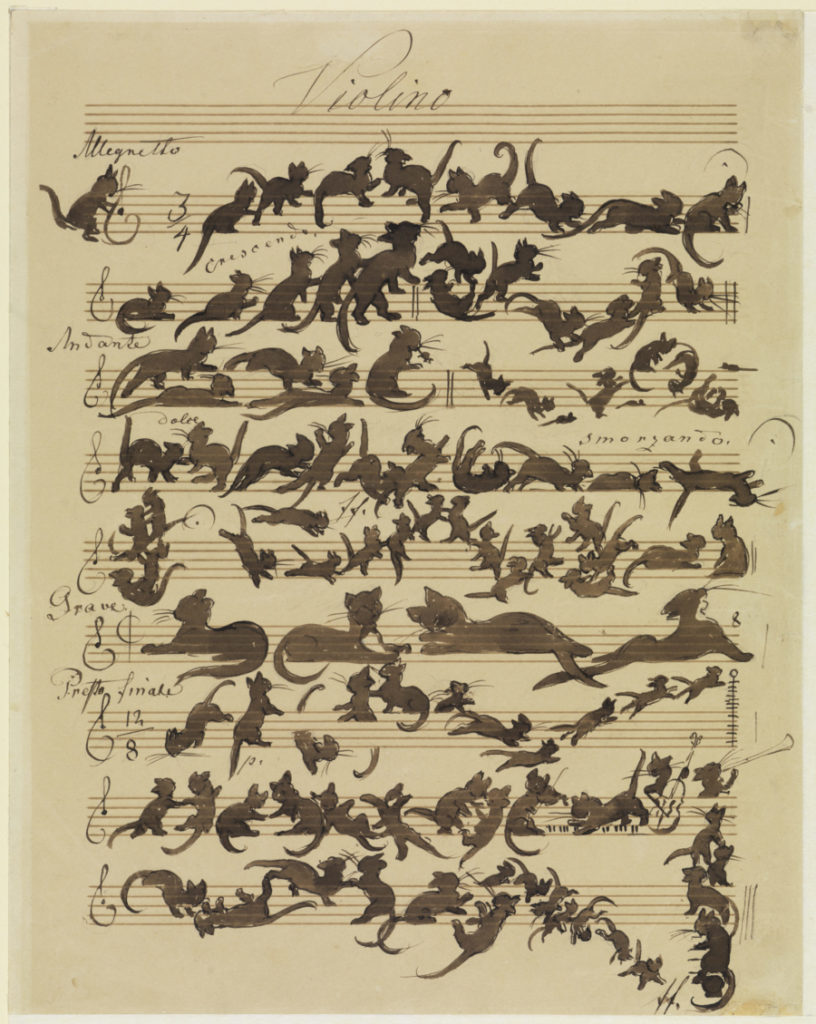

Malgré tout, chacun glanera sans doute ici ou là de quoi faire son miel. Quelques partitions retiendront forcément l’attention, comme la Litany for the Whale de John Cage (1980) ou la Symphonie des chats peinte en 1868 par Moritz von Schwind, avec ses portées sur lesquelles sont couchés de nombreux félins. Quelques caricatures réjouiront les spécialistes (« La musique baroque introduite en France par les chats italiens »…). Les vitrines abritant des insectes naturalisés sont accompagnées d’illustrations sonores qui mettent en avant des œuvres peu connues de compositeurs célèbres – « La Sauterelle » de Britten (1935), par exemple –, ou attirent l’attention sur des noms très peu familiers, comme celui du Danois Rued Langgaard (1893–1952), figure inclassable et auteur en 1917 d’un cycle de neuf pièces pour piano intitulé Insektarium dont la première audition publique n’eut lieu que dans les années 1970, la partition restant inédite jusqu’en 1993. La bioacoustique est évoquée à travers les travaux de Knud Viktor (1924–2013), l’un des pionniers en la matière. On peut aussi voir quelques beaux instruments zoomorphes, depuis la vièle-paon indienne qui ouvre le parcours, jusqu’à la dernière vitrine qui leur est exclusivement dévolue. Plusieurs salles « immersives » proposent notamment d’écouter le chant des baleines ou le son des toiles d’araignée.

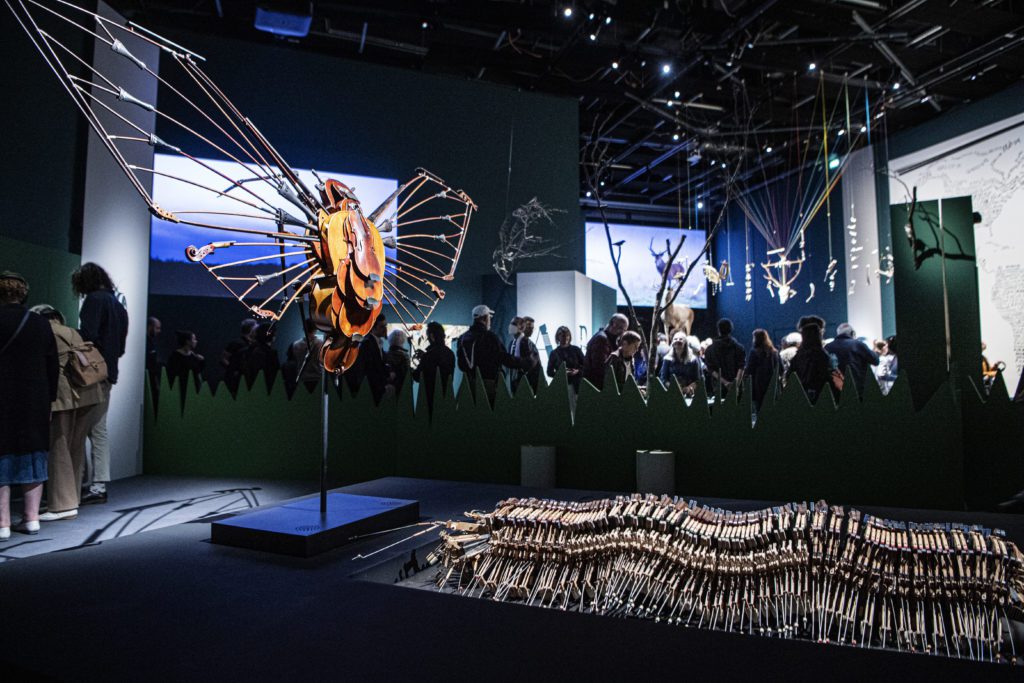

L’exposition fait aussi la part belle aux rapports entre monde animal et art contemporain. Le lien avec la musique n’est pas toujours flagrant, mais on peut légitimement être fasciné par ces créatures étranges, fabriquées par le collectif Tout/reste/à/faire, la Megapomponia merula (Cigale géante de Bornéo) et le Scolopendra cingulata (Scolopendre), animaux mobiles réalisés, pour le premier, à partir de violons, de violoncelles, d’un alto, d’une contrebasse, d’archets, de bombardes et de cornemuses, et pour le second, avec le contenu des plusieurs pianos ; les insectes en question bougent, sur une musique signée de David Chalmin. A côté des charmantes images très colorées de la Japonaise Miruka (née en 1992), qui montre des oiseaux dans des paysages composés de notes de musique, ou d’un chat jouant de la guitare électrique, dû à Alain Séchas (1997), on remarque un grand nombre d’œuvres dues à Julien Salaud (né en 1977), plasticien qui utilise toutes les ressources possibles pour élaborer images en deux dimensions, petits objets ou sculptures mêlant étroitement l’humain et l’animal. Par-delà la musique, il s’agit d’inciter le visiteur – à plusieurs endroits, l’exposition cible très explicitement le jeune public – à s’interroger sur l’avenir de la biodiversité.