Tout est évidemment conçu pour impliquer le spectateur dès son arrivée devant la cathédrale : il faut dire que la longue file d’attente qui serpente sur la place a quelque chose d’émouvant, comme ces files d’attente devant un mémorial ou pour un dernier Adieu . La file préfigure un événement par un ordonnancement particulier auquel le spectateur du Grand Théâtre n’est pas forcément habitué, devant le portique monumental (XVIIIe) de la Cathédrale Saint-Pierre. C’est la phase première du rituel.

La seconde phase est l’entrée dans le monument, à 20h, au moment où le jour est encore assez clair en ce jour de printemps ensoleillé, mais pas suffisamment pour éclairer a giorno une cathédrale plongée dans la pénombre : cette relative obscurité et la découverte du dispositif sont un second élément du rituel, qui imposent d’abord un certain silence – la sacralité du lieu- mais aussi une concentration pour se laisser guider vers l’espace de sa place (placement libre , division en zones).

Habituellement, dans ce type de spectacle dans un lieu sacré, la scène est située dans l’abside et c’est un premier élément de surprise que de voir la scène courir tout au long de la nef, jusqu’au transept et donc les bancs distribués de manière longitudinale, comme paraît-ils ils l’étaient au temps de Calvin, faisant ainsi étrangement dialoguer la scène d’un côté et la chaire de Calvin de l’autre, se faisant face, avec les spectateurs entre les deux, tournés vers la scène. Comme si d’une certaine manière deux discours se faisaient face, celui d’un fondateur de religion (ou du moins sa mémoire vive) face à celui d’un mythe vivant du théâtre contemporain qui ose, pour la première fois, imposer des images à cette mémoire-là.

Le sacré est structurellement présent dans cette mise en place de l’espace, et pas seulement par la nef gothique, mais par la présence même de cette chaire imposante, derrière nous, comme une présence (un reproche ?) silencieux.

C’est pourquoi la représentation future à Rome aux Thermes de Dioclétien ne saura être de même nature : les thermes de Dioclétien sont encore assez bien conservés en face de la gare Termini et ce sont des lieux profanes. Sauf si le spectacle avait lieu dans l’impressionnante Basilique Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, insérée dans les thermes, restructurée selon un projet de Michel Ange sur lequel se sont surajoutés ensuite d’autres architectes. Nous serions alors dans un édifice catholique conçu à l’époque même où Calvin lisait la bible dans sa chaire, issu de la restauration de thermes romains qui auraient été construits par des martyrs chrétiens, redécoré au XVIIIe, et dédié à Marie et aux Martyrs. Ce ne sont pas les mêmes rapports au bâti, à l’histoire, au sacré, alors que le spectacle repose aussi sur l’apport du spectateur, de sa mémoire, de sa connaissance du lieu et du jeu que tout cela va produire ensuite.

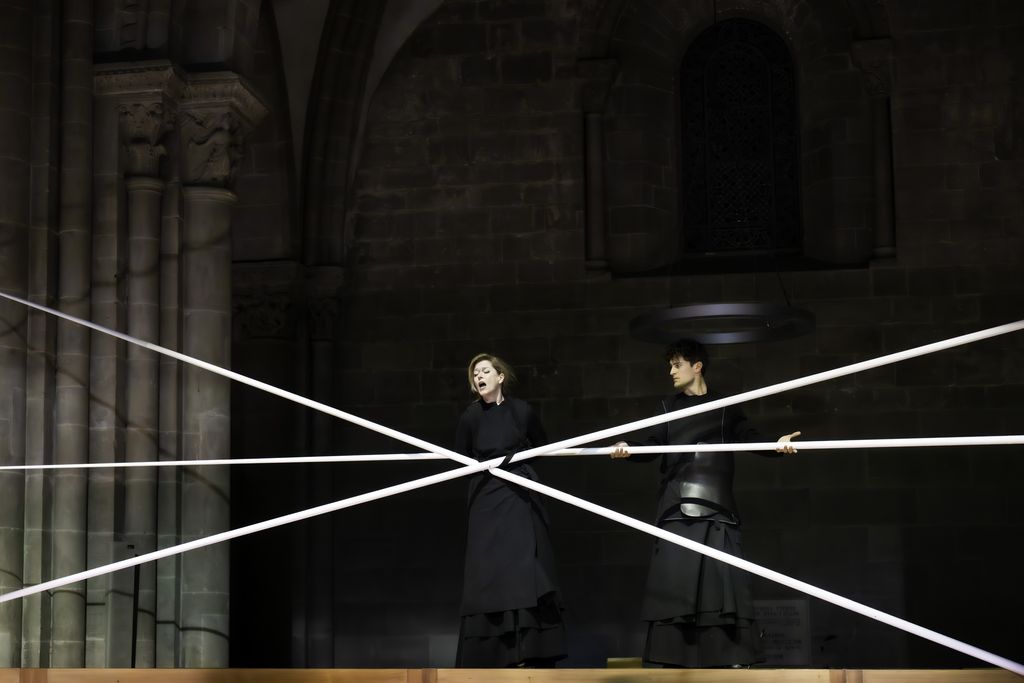

Mais revenons à Genève et à nos impressions premières. Le lieu impose l’absence quasi totale de machinerie théâtrale : seuls apparaissent au milieu de la nef et en bord de scène trois hautes perches dressées blanches et fines, qu’on s’imagine être part du spectacle, et de fait elle seront la seule part « mécanique » de ce spectacle fondé essentiellement sur la participation de nombreux figurants, enfants, servants, qui vont entourer les deux protagonistes, récitants de ce Stabat Mater, qui commence par Stabat Mater dolorosa /La mère en douleur était debout.

Mais si le cœur du spectacle est composé du très fameux Stabat Mater de Pergolesi, composé alors qu’il se mourait de tuberculose, il est entouré en ouverture et en clôture de deux pièces de Giacinto Scelsi, compositeur italien mort en 1988, les impressionnantes quatre pièces pour orchestre sur une seule note (1959) et les trois prières en latin a cappella qui datent quant à elles de 1970, qui laissent quant à elles l’auditeur dans une ambiance particulièrement recueillie et méditative.

Le spectacle commence dans un silence spectral, et défilent devant les spectateurs des soldats en treillis, tenue de camouflage, harnachés, cagoulés, casqués, portant des instruments de musique comme leurs armes, eux aussi en couleur camouflage. Cela rappelle vaguement la mise en scène de Guillaume Tell de Tobias Kratzer à Lyon où les révoltés brandissaient des instruments de musique comme des armes et en tous cas place l’exécution dans un contexte qui apparaît dépasser les circonstances de l’œuvre.

Aujourd’hui, toute apparition de soldats modernes en treillis nous renvoie à la situation du monde. Et ceux-là, masqués, vaguement menaçants semblent fantomatiques et dans les jeux d’ombres de la cathédrale en ce début de spectacle, on a quelquefois l’impression fugace que leur visage est simplement un crâne aux globes oculaires noirs et évidés. Le silence est total, on entend simplement résonner les pas puis l’orchestre se met en place dans l’abside. Pour le voir et voir diriger Barbara Hannigan qui assure la direction musicale de l’ensemble de la soirée, elle-même en treillis et avec son casque, il faut que le public tourne la tête vers l’abside.

En réalité la nature du son de ces quatre pièces fondées sur la profondeur sonore et non les mise en lien des sons (une seule note…) est un jeu de timbres quelquefois assez violent, partagés par des instruments essentiellement à vents, les bois graves (hautbois, basson, clarinette basse…) les cuivres (tuba, saxophone…) et peu de cordes, graves elles aussi (alto, violoncelle, contrebasse) ; Et les quatre pièces qui chacune sont fondées sur une seule note (successivement fa, si, la bémol, la) sont des jeux sur la dynamique, la hauteur, les vibrations, la profondeur, dont l’effet est démultiplié par l’écho dans l’édifice. Il en résulte quelque chose de tellurique, d’une musique à la fois obsessionnelle et dramatique qui semble venir de l’intérieur des murs, des voûtes, du sol, où le son à la fois répété et différent nous ferait entrer dans un drame. Car les soldats initiaux sont un début de drame, évidemment, plongeant dans une sorte de stupeur.

Et alors les trois perches immenses se mettent à vibrer, bouger, s’abaisser, se dresser, juste éclairées par une lumière rasante venue de leur base, elles grimpent au sommet des voûtes, se penchent sur les spectateurs, se croisent en un ballet profondément prenant et dramatique. Ce sera le seul « effet » de la soirée, au sens technique.

Bien évidemment on pense au Golgotha, au moment de la crucifixion, au temps même de la mort du Christ, événement tellurique pour l’humanité au nom de laquelle il se sacrifie, qui s’installe au-delà du fait, de l’événement, pour devenir un départ vers quelque chose d’autre et d’essentiel pour l’humain.

Mais en même temps au moins pour ma part cette image de guerre ne me quitte pas. Ces perches longues et effilées faiblement illuminées renvoient évidemment à la lance qui blessa le Christ, à la violence qui s’abat subitement sur l’assistance en même temps, mais par moments renvoie pour moi aussi à ces rais de lumières qui balaient le ciel pour la défense anti aérienne (La DCA) : il y a là un croisement d’images et de références : d’un côté l’évangile et de l’autre nos angoisses d’aujourd’hui mais des deux côtés la douleur de l’humanité. Ce début est un des moments forts de la soirée, parce qu’il est inattendu et qu’il implique le spectateur avec ces perches qui se rapprochent de lui, comme pour communiquer, comme pour créer un lien et comme une menace aussi.

Ainsi ce spectacle ne commence pas par l’intimité de la douleur de Marie, mais par une sorte d’entrée dans l’Absolu du Drame, d’où cet effet totalement théâtral et spectaculaire assumé. Le choix des quatre pièces de Giacinto Scelsi est particulièrement pertinent parce qu’il implique le spectateur visuellement et par le son. Ce voyage à l’intérieur du son sous ses formes et vibrations diverses anticipe un retour à l’intérieur de soi, est métaphore d’une exploration de tous ces détails les plus infimes qui constituent le « soi ». Et donc ce début qui est écrasant et prépare aussi à la méditation, tout en veillant à laisser une distance entre « soi » et ce qui est vu. Le départ des soldats de la musique, leur retour par la scène est aussi singulier que leur arrivée, ils passent sur scène et aussi devant les spectateurs, à leur niveau, les regardant – semblant les mettre en cause, par petits groupes presque vaguement agressifs, un peu ironiques… il y a dans leur passage de retour quelque chose qui crée aussi le malaise.

Castellucci théâtralise ce début pour mieux faire contraste avec ce qui va suivre. Car ces soldats, c’est du pur théâtre, une manière de distancier la musique avec ces instruments-armes, et en même temps de rappeler que la musique est un art du paradis et un art lié à Marie (les anges musiciens qui accompagnent les Madones à l’enfant, par exemple chez Giovanni Bellini).

Muni de tous ces viatiques, la cérémonie commence, plus attendue dans la mesure où elle est un échange entre scène et spectateur, dans un rapport traditionnel, et Castellucci commence par un paradoxe : sur scène trois groupes de servants en noir s’agglutinent et laissent passer en leur centre trois êtres, comme une naissance, un accouchement. C’est un paradoxe pour un récit de déploration sur la mort du fils que d’ouvrir sur trois « naissances ». Mais des trois, c’est la première l’essentielle qui va à mon avis donner à l’ensemble du spectacle son sens : du premier groupe sort une enfant portant avec elle une sorte d’étole bleue, de ce bleu qui caractérise le voile de Marie. Le bleu, rappelons le dans la tradition chrétienne, symbolise la sainteté et la royauté spirituelle. Marie en bleu souligne sa pureté et son importance spirituelle dans le Salut.

Cette enfant qui sort du groupe, la première à « naître », c’est la petite Marie, qui dès l’enfance porte en elle la royauté spirituelle.

L’allusion ici est clairement référencée au tableau de Tintoret, La présentation de la Vierge au Temple, actuellement à l’église de la Madonna dell’Orto à Venise, plus qu’à celui du Titien, de 25 ans antérieur qu’on peut voir à la Galerie de l’Académie, toujours à Venise.

Les deux montrent un rapport net de proportions entre les adultes et l’enfant, et de l’enfant à l’architecture, mais j’ai personnellement un faible pour Tintoretto à cause de cette vue en contreplongée qui est aussi celle du spectateur dans la nef par rapport à cette naissance, à cause de cette étole bleue portée par la petite fille sur scène et sur le tableau, à cause de la coiffure soignée, et surtout parce que le tableau aujourd’hui réuni était divisé en deux pans qui couvraient l’orgue, Tintoret aimait la musique et nous sommes réunis ce soir pour un drame musical, ou du moins un moment religieux parce que aussi musical.

Et la petite fille va s’asseoir au bout de l’estrade, silencieuse, comme écoutant son avenir, parce que pleinement consciente de son destin.

Et un des points essentiels de la dramaturgie de Castellucci va être la présence des enfants sur scène, qui commence par cette Marie, la première à apparaître. Ce sont les enfants qui vont constituer plus tard l’un des plus beaux et des plus forts des tableaux de la soirée, quand ils portent des Christs de crucifix, comme descendus de la croix, avec au centre une pietà authentique où un enfant porte le corps du Christ revêtu d’un linceul. En fait toutes les « visions » de l’événement, pietà, descente de croix, présence de la Vierge sont ici portées par les enfants et non pas comme on pourrait le croire de manière erronée par les deux voix solistes.

Les enfants ici ne sont pas représentants d’une innocence première. Tout au contraire, comme la Vierge-enfant du Titien ou de Tintoret, comme l’enfant que Marie porte dans bien des Madones à l’enfant, ils portent sur eux toute la misère et le poids de l’avenir du monde, c’est eux qui supportent le poids des drames et des péchés des adultes et toute la douleur qui en émane. D’où leur présence dans cette représentation emblématique de la douleur absolue, d’où évidemment leur chant et les prières conclusives de Giacinto Scelsi chantées a cappella (la troisième est chantée par Barbara Hannigan en scène) dans une chapelle adjacente au son si lointain, mais perceptible, comme les voix des anges musiciens dont il était question plus haut.

Les enfants ici supportent le poids des douleurs. C’est l’occasion de tableaux particulièrement frappants, d’abord bien sûr, cette manière qu’ils ont chacun de porter un crucifix, ou plutôt une part de crucifix, jamais entier, dans des positions diverses, en des postures différentes, et pourtant totalement unitaire : ces positions disent aussi la seule chose de la soirée : le poids de ce crucifix qu’on supporte, c’est le poids de la Douleur, son image mystique en quelque sorte.

Et pourtant, même si ces enfants portent en eux ce poids-là, à un moment ils se déchaussent avec une certaine délicatesse, non sans habileté, et alors ils laissent paraître leur pieds nus, ces taches de chair rose, qui sont fleurs de vie dans cet univers essentiellement noir, comme autant de plantes de pieds d’enfants qui semblent plantes de bébés rapportés à la majesté, et à la grandeur du lieu. Castellucci sait composer un tableau, il sait aussi dire ce côté charnel qui respire la vie, le réel, le tangible et en même temps l’abstrait parce que toutes ces plantes de pied au milieu du noir composent évidemment un tableau abstrait. Il y a quelquefois des moments étourdissants.

Remarquons enfin que dans le récit du saccage des idoles dans la Cathédrale Saint-Pierre de 1535, tout commence aussi par des bruits d'enfants, selon le récit qu'en fait Antoine Froment "Dieu..suscita une vintaine de petits enfans contre tout l'entendement des hommes une Dimenche, à Vespre"… coïncidence ?

Et puis il y a les deux adultes, les deux voix. Les « Grands », qui ne portent pas comme les enfants le poids du monde, mais qui racontent la douleur. Ils devraient donc être « extérieurs », comme des récitants : ils naissent chacun d’un groupe de servants entremêlés comme la petite Marie dont nous venons de parler. Pergolesi avait affecté ce rôle à deux voix de castrats, voix célestes telles qu’on se représentait à l’époque certaines voix du Ciel et voix forcément extérieures au drame. S’imagine-t-on en effet un castrat interpréter Marie ?

Le choix est ici très subtilement différent. Les deux voix sont bien différenciées, celle d’un contreténor, Jakub Józef Orliński, et celle d’un soprano, Barbara Hannigan un homme et une femme, un homme jeune et une femme plus mûre même si encore jeune pour nos canons, dans un rapport d’âge qui pourrait être celui de l’enfantement du Christ, qui va permettre un jeu étourdissant d’identification faisant du rapport entre les deux personnages un rapport presque filial, rappelant plus sûrement le rôle de réconfort de Jean auprès de Marie après la crucifixion.

Le texte de Jacopone da Todi commence comme une description de la douleur maternelle, par des voix qui commentent, puis devient une demande d’éprouver la même douleur que celle de Marie, de s’identifier à elle, les mots devenant en quelque sorte performatifs.

Sancta Mater, istud agas,

crucifixi fige plagas

cordi meo valide.

(Mère sainte, daigne imprimer

Les plaies de Jésus crucifié

En mon cœur très fortement.)

C’est sur ce jeu d’identification que va s’appuyer toute la chorégraphie et sonore et physique entre les deux.

Nous avons évoqué la valeur performative du mot, mais la présence de la musique avec ses effets physiques sur le corps renforce la nécessaire catharsis : c’est un jeu de frontières entre représentation, théâtre, mais aussi emprise de la situation (le lieu, la concentration, éventuellement la foi…). C’est sur cette superposition que fonctionne le spectacle toujours aux frontières entre le théâtre et le rituel religieux.

Le chant est soutenu par une musique invisible, émergeant du sol, la musique confiée à une formation de chambre limitée, dissimulée sous la scène qu’on ne verra jamais, au contraire de l’orchestre-soldatesque initial visible dans l’abside mais tout de même à la fois éloigné et obligeant à se tourner pour pouvoir le voir. Il y avait du spectacle dans l’abside, une représentation, des costumes et du maquillage (y compris sur les instruments).

Cette fois-ci, la musique naît du sol, qui semble une sorte d’abîme mystique, venant de partout et de nulle part, une musique émise par une formation de six musiciens essentiellement des cordes (2 violons, 1 alto, 1 violoncelle, 1 contrebasse et l’orgue) dirigés par le premier violon Zefira Valova, avec la coordination et la préparation de Barbara Hannigan.

En parlant d’abîme mystique, on pense immédiatement à un « effet Bayreuth » et il y a en effet une différence entre l’exécution « spectaculaire » de l’Ensemble Contrechamps dans l’abside et celle confinée du Pomo d’oro invisible au spectateur, avec la claire intention de laisser la concentration se faire sur la représentation et le texte, faisant de la musique un élément presque impalpable, presque céleste, qui accompagne ce que l’on écoute et que l’on voit, d’une manière à la fois discrète et lancinante, comme si en quelque sorte cette musique était naturellement produite par génération spontanée.

Nous l’avons souligné, les deux voix « commentent », pour ensuite entrer dans une sorte de vécu cathartique, mais elles ne « représentent pas ». Il n’y a pas de représentation directe, mais toujours des éléments qui stimulent l’imaginaire. On ne verra à aucun moment la croix par exemple, les représentations de Jésus crucifié portées par les enfants sont des corps tordus par la douleur, à chaque fois différemment, mais des corps indépendants de la croix. L’image des enfants portant ces Christ est particulièrement forte, et lorsqu’ils se retirent laissant en place les Christ, elle est d’une beauté suffocante : c’est celle de corps endoloris qui ont souffert pour l’humanité mais dont on ne voit que la trace de souffrance de l’homme parmi les hommes.

Par ailleurs si l’on voit à un moment un pan de croix dressé, c’est comme une sorte de pilori une planche verticale et étroite à laquelle est attaché un corps comme supplicié, qui nous montre son dos, et non le corps christique auquel on s’attend. Une vision de torture publique, une vision évocatoire, qui renvoie le spectateur à la crucifixion, mais une vision en quelque sorte métonymique, dont on ne voit qu’une partie et qui nous évoque le tout. Une vision à la fois crue et poétique.

Dans ce contexte, les deux voix sont très spécifiques il y a celle très stylistiquement maîtrisée de Jakub Józef Orliński, habitué de ce type de répertoire, qui sait à travers le discours poser la voix, lui donner expression, avec cette couleur très juvénile du contreténor (les voix de contreténor vieillissent plus mal que d’autres), accentué par son physique presque adolescent, avec une grande retenue, mais sans jamais afficher de distance, bien plus une compassion absolue d’une délicatesse inouïe, dans la voix comme le geste, comme lorsqu’il enduit le visage de Barbara Hannigan de blanc de céruse, dissimulant toute identité pour que chacun devienne alors figure abstraite, mais aussi des figures de théâtre. Comment ne pas penser aux masques de théâtre, où toute identité disparaît au profit de la seule expression du sentiment à transmettre, de la seule « transmission »

Les gestes sont très étudiés, ils proviennent évidemment d’une étude attentive de la peinture religieuse médiévale, manière de tendre les mains, de les mouvoir quasiment en volutes, de positionner le corps, dans une chorégraphie lente et étudiée.

Beaucoup plus libre, bien moins contraint est le chant de Barbara Hannigan, moins « styliste », mais se jetant à corps perdu dans l’expression, n’hésitant pas à exploiter toutes les possibilités vocales, de l’aigu impalpable, de la pâleur imperceptible de la voix presque torturée jusqu’au cri rauque à la limite du supportable qui agite jusqu’au trouble un Orliński bouleversé. C’est évidemment elle qui porte l’expression de la douleur, elle est la « dolorosa ». Elle n’est pas Marie physiquement (nous l’avons vu, Marie, c’est l’enfant), mais elle en est l’expression, la traductrice, la passeuse de douleur qui la fait partager à l’assistance. Entre accablement, écroulement et intensité de la braise, elle est époustouflante tant elle se donne totalement au texte et à sa fonction pliant sa voix jusqu’à la cassure à toutes les expressions possibles de la douleur humaine.

Cette douleur qui est celle de Marie et qu’elle prend à son compte, Castellucci la traduit par l’une des images les plus fortes de la soirée lorsque qu’elle semble transpercée par les trois longues perches détachées de leur socle qui deviennent alors lances, image métaphorique de la douleur qui transperce physiquement et qui fait de la « récitante » le corps douloureux de la « mère » et qui la désigne comme la cible de la suprême douleur, dans une sorte d’universalité partagée.

Mais les corps quelquefois emmêlés des deux voix se traduisent en même temps dans des duos qui sont autant de moments musicaux d’indicible beauté comme Fac me vere tecum (Pour moi, ton Fils voulut mourir,

Aussi donne-moi de souffrir

Une part de ses tourments.)

Le rituel castellucien se lit évidemment aussi dans les costumes, essentiellement noirs du moins au départ. Il va utiliser trois des grandes couleurs liturgiques, le noir, le blanc, le rouge : le noir symbole de deuil, mais sous le noir on distingue des traces blanches et surtout des liserés rouges, un ruban rouge ici, un dessous rouge là, évoquant le sang du Christ. Et au fur et à mesure des tercets, on enlève au costume des deux récitants comme une couche. Ils apparaissent d’abord comme des officiants, dans une sorte d’habit vaguement asiatique, impossible à qualifier d’ailleurs, et peu à peu, à mesure que la douleur brûle, le costume s’effeuille et s’allège jusqu’à deux tuniques blanches, de ce blanc couleur de pureté, couleur de la tunique du Christ en croix, couleur de Pâques aussi,

et donc de futur, pour arriver enfin à la tunique rouge, dernière couche, qui est symbole du sang du Christ et du « feu de l’esprit saint » qui descend lors de la Pentecôte. Là encore, le symbole de ces costumes qui s’allègent et qui changent, auxquels le spectateur s’habitue jusqu’à n’y plus faire cas est aussi toujours frontière fragile entre rituel et geste théâtral.

Mais on ne serait pas chez Castellucci s’il n’y avait pas non plus la continuation d’un discours commencé ailleurs, vu dans d’autres spectacles, comme l’entrée des enfants dont le premier porte un ballon de basket, comme on en a vus en nombre dans son Don Giovanni, et un autre une orange. Comme si ces deux sphères de taille différente représentaient (un peu) le dialectique enfant/adulte, précédemment évoquée, mais aussi l’orange comme symbole de virginité (qu’on pense à la fleur d’oranger) et à toute la symbolique de l’orange dans la mythologie grecque (les pommes d’or du jardin des Hespérides), cette orange, tache bien minuscule au milieu de cette immense nef m’a fait penser en revanche à ce beau vers d’Eluard « La terre est bleue comme une orange » dans L’amour la poésie (1929) dont le titre pourrait convenir à bien des pans de ce spectacle. Cette petite tache qui s’élargit jusqu’à l’universel.

À la fin, tout se clôt par le recueillement des trois prières en latin de Giacinto Scelsi (Three Latin Prayers, Ave Maria, Pater Noster, Alleluia) par les voix lointaines de la Maîtrise du Conservatoire populaire de Genève, qui apaisent et semblent faire passer la Douleur exprimée précédemment dans une sorte de paix rassurante procurée par la foi. Le chant des enfants est comme un chant du futur, et le dernier, Alleluia, prononcé lors de la liturgie pascale est une expression de joie, mais une joie sur laquelle les portes de la Cathédrale s’ouvrent sur l’extérieur, sur le monde retrouvé, invitant le public à sortir sans applaudir.

Ne pas applaudir (à la première certains ont tenté timidement de briser l’interdit), c’est affirmer qu’on n’est pas dans un spectacle, qu’on est dans un moment de recueillement, et que les artistes n’ont pas à être remerciés parce qu’ils sont des officiants de ce rituel. Coquetterie ? Confusion des genres ? Hybris ? La discussion est ouverte. Mais on a passé cependant une soirée qui compte.