One morning turns into an eternity (Trad de Paul Rouzer)

One morning turns into an eternity (Trad de Paul Rouzer)

Wang Wei (701–761)

On relira avec profit l’interview que Markus Hinterhäuser, Intendant du festival de Salzbourg, nous avait accordée en janvier dernier.

Contextes

Ce spectacle dont nous avons vu la dernière des cinq représentations depuis le 27 juillet appelle quelques observations sur le faisceau de motifs qui justifient sa présence dans le Festival, qui dès l’annonce dans la programmation avait suscité des doutes. Or, il nous apparaît sans doute le plus emblématique de tous les spectacles présentés à Salzbourg cette année, indépendamment toute appréciation critique.

- D’abord, comme nous l’avons rappelé en introduction, l’équipe Salonen-Sellars se reconstitue depuis le mythique Saint François d’Assise il y a 33 ans, un spectacle fondateur pour le nouveau cours de Salzbourg imprimé par Gerard Mortier, et fondateur pour beaucoup de spectateurs d’alors, dont Markus Hinterhäuser.

- Ensuite c’est un spectacle qui parle d’un des thèmes marquants de cette édition 2025 , l’apocalypse, qui est comme le rappelle Hinterhäuser dans l’interview qu’il nous a accordée, signifie « révélation » :

"C’est le titre du dernier livre du nouveau Testament, L’Apocalypse de Jean, au sens étymologique du mot grec, apocalypse (Ἀποκάλυψις) signifie révélation, dévoilement. Rien d’autre. Cela signifie que dans l’apocalypse, dans la fin, il y a aussi quelque chose de nouveau.

C'est une question cruciale, décisive, que j'essaie de creuser dans ce programme." (Markus Hinterhäuser).

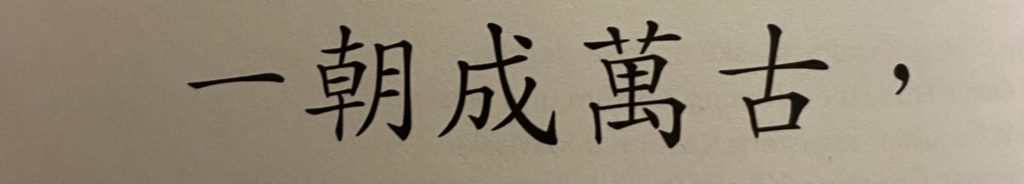

Aussi ce spectacle, dont le titre One Morning Turns Into An Eternity est la traduction d’un poème de Wang Wei, poète chinois du VIIIe siècle, est un montage de deux œuvres majeures du début du XXe siècle, Erwartung de Schönberg, et Das Lied von der Erde (Le Chant de la Terre) de Mahler écrites plus ou moins la même année qui chacun évoquent la mort et l’adieu et contiennent et l’idée de fin et celle de renouvellement, de Printemps éternel, clairement soulignée dans les derniers vers de Der Abschied dernière partie du Chant de la Terre, lui aussi inspiré de poèmes chinois.

Die liebe Erde allüberall

Blüht auf im Lenz und grünt aufs neu !

Allüberall und ewig blauen licht die Fernen !

Ewig… ewig…

La chère terre partout

Fleurit au printemps et reverdit !

Partout et éternellement, les lointains brillent d'un bleu éclatant !

Pour toujours… pour toujours…

Ainsi donc en portant l’idée de fin et de révélation, ce spectacle « apocalyptique » porte en lui la plupart des productions de l’édition 2025 dont nous avons rendu compte.

- Mettant ensemble deux œuvres voisines du XXe siècle et un bref intermède orchestral (les Fünf Stücke für Orchester op.10 de Webern, composés dans les mêmes années), musicalement, un tableau de la musique viennoise nous est ainsi proposé, de la fin du postromantisme (avec Mahler) aux débuts de la deuxième école de Vienne (avec Schönberg et Webern). On crée ainsi une sorte de « pasticcio » moderne, une forme là encore remise au goût du jour par l’édition salzbourgeoise 2025 (à commencer par Hotel Metamorphosis autour de Vivaldi, mais aussi Zaide mêlant la Zaide inachevée de Mozart et d’autres pièces dont son Davide penitente).

Le pasticcio est une manière de créer une œuvre originale à partir d’œuvres existantes, c’était très à la mode au XVIIIe, et jusqu’à Rossini. Ainsi à Salzbourg cette année Hotel Metamorphosis est une œuvre sur la grandeur et la mort d’Orphée dont le chant transforme le monde, Zaide un chemin vers la Lumière et One Morning un discours d’apocalypse, destruction-révélation. C’est donc en même temps un travail de renaissance de formes anciennes, dans une recherche visant à parler de notre monde au public, dans une dialectique ancien-nouveau qu’un Festival comme Salzbourg se doit d’afficher.

- C’est enfin une des bornes d’un parcours musical parti du baroque (Vivaldi et Rameau pour Castor et Pollux), passé par Mozart (Zaide) par le bel canto (Donizetti) et Verdi, pour arriver au XXe siècle viennois (One morning) et terminer par le contemporain (Trois sœurs) : bonne partie de l’histoire de la musique est ici passée en revue, et c’est aussi une sorte de leçon particulièrement lumineuse de son évolution, une palette que seul le Festival de Salzbourg peut se permettre avec cette richesse et cette variété.

On le constate, cette production est un carrefour thématique et symbolique de ce que peut et doit être un Festival, parce qu’elle met en valeur la profondeur et le sens de son histoire (importance de Sellars-Salonen), mais aussi, la largeur de son répertoire et du spectre qu’il doit représenter. Qu’on considère la surface de Salzbourg ou sa profondeur historique, cette production est centrale, même si les grincheux impénitents soulignent la fuite du public (98,5% de remplissage), l’absence de stars et de programmes plus accessibles, c’est-à-dire racoleurs, et donc une programmation sans saveur. Ce qui était sans saveur sur le papier fin 2024 s’est révélé, tous genres confondus, bien plus excitant et réussi sur les scènes et les podiums, malgré les Cassandre de supermarché qui ont essaimé.

La production de Peter Sellars

Qu’on le veuille ou non, Peter Sellars est une référence du théâtre musical des cinquante dernières années, une figure d’humanisme et de culture inévitable et symbolique d’une autre Amérique, loin de celle qui se donne sous nos yeux en spectacle. C’est pourquoi chaque production de Sellars est considérée avec un certain respect. À ceux qui écrivent ou disent qu’il serait pour lui temps de laisser la place, on peut rétorquer qu’il y a quelques années encore il a signé à Salzbourg des productions mémorables qui ont laissé des traces profondes comme La Clemenza di Tito avec Currentzis en 2017. L’an dernier cependant, Der Spieler (Le Joueur) de Prokofiev très spectaculaire et plus superficiel, a souffert de la comparaison avec Der Idiot dans la vision de Warlikowski, dans la mesure où d’un côté, le couteau Dostoïevskien était très émoussé, et de l’autre tranchant jusqu’au sang.

Le propos de Sellars dans ce spectacle est une nouvelle fois profondément humaniste. Il ne faut pas évidemment considérer les deux œuvres séparément, parce par le pasticcio Sellars construit un discours commun, commençant par Erwartung, la « réalité » celle d’une femme engagée dans un mouvement de résistance à qui on livre sans autre forme de procès le corps de son compagnon, engagé lui-aussi, et tué par l’état totalitaire, et terminant par Abschied, « vision » d’une fin, avec l’urgence, le froid, les souvenirs les regrets, l’adieu au Monde, mais finalement, pas si destructeur puisque si les « derniers pas sont durs » , finalement la vision s’élargit sur la montagne, sur l’après sur le repos et s’ouvre vers un printemps toujours recommencé.

Le pessimisme initial conduit finalement à un futur, l’apocalypse est révélation d’un futur…

Sellars nous plonge d’abord dans un monde onirique visualisé par la Felsenreitschule, dont une partie des galeries sont ouvertes, et sur lesquelles courent les éclairages multicolores et variés de James F. Ingalls. C’est de ce lieu spécial que naît l’impression mystérieuse et vaguement irréelle. Sur la vaste scène ont été rajoutés des éléments de décor, rochers ou galets géants, comme des météorites abandonnées là, fils de fer barbelés et grilles, pour évoquer l’enfermement et le régime totalitaire, et tout à droite, une série de piliers métalliques pivotants, figurant des arbres, ces arbres de la forêt de Erwartung aux reflets argentés caressés par les éclairages tantôt violents tantôt rasants. Telle est l’ambiance des deux œuvres en une où les deux chanteuses, la soprano Aušrinė Stundytė et l’alto Fleur Barron évoluent dans des costumes voisins, comme les facettes éternelles de la femme.

Mais s’il y avait une seule image à retenir, ce serait celle, dans Abschied, du joueur de flûte sublime, vu en ombre chinoise au loin en hauteur sous une arcade à jardin, Karlheinz Schütz, des Wiener Philharmoniker qui est une véritable apparition visuelle et sonore, rappelant les flûtistes des tableaux anciens ou des fresques antiques (étrusques). C’est une image sublime comme surgie des profondeurs de notre imaginaire culturel, qui subitement élargit le propos et replace le discours d’ensemble dans un discours de civilisation. Autant le dire, c’est un coup de génie, mais le seul de toute la soirée, et qui va durablement nous marquer, la subite introduction de la poésie, de l’évocation, d’un au-delà mental qui remue nos références et crée une indicible émotion.

Pour le reste, le spectacle se fonde sur les jeux d’éclairages, qui, nous l’avons dit jouent sur la fascination du lieu : depuis que l’on peut à loisir ouvrir ou aveugler les arcades des galeries de la Felsenreitschule on passe de mur à « théâtre de pierre » selon les exigences de la mise en scène. La présence ici des arcades, même vides, laissent entendre de possibles spectateurs clandestins, de possibles circulations, un monde clandestin et dissimulé, mais paradoxalement cela renforce la solitude du personnage, au centre d’un théâtre de pierre d’où il est vu de partout.

Le décor minimaliste, des « troncs » de métal, des grilles et quelques pierres sur le sol pourrait faire contraste avec l’ambiance granitique de la salle, mais le tout est évidemment unifié par les éclairages qui rendent l’espace homogène, onirique, et lui enlèvent toute « réalité » . Ce sont des éclairages aux couleurs assez marquées et violentes, assez expressionnistes, faisant penser vaguement à Edvard Munch (Le Cri, son tableau le plus célèbre, dans sa version de référence de 1893 est donné en 1910 à la Galerie Nationale de Norvège, c’est-à-dire dans les mêmes années). L’ambiance est à peu près unique pour tout le spectacle dont la durée est de 1h10.

Tout réside dans la différence entre Erwartung et Abschied, séparés par les 6 minutes des pièces de Webern, sorte de miniatures qui renforcent l’idée d’intimité. Et donc tout repose sur les deux interprètes :

Aušrinė Stundytė a déjà chanté le rôle à Munich, dans la production de Krzysztof Warlikowski (Dido and Aeneas/Erwartung) de manière exceptionnelle. Appariée à Dido, cette « Frau » était un personnage tragique, aux émotions retenues, comme enfermée dans ce que j’avais appelé un « lamento permanent », elle était une Frau plus intérieure, comme elle avait été une Dido complètement désérotisée, abandonnant toute sensualité, presque à contre-emploi.

Elle est ici complètement différente, parce que la situation imaginée par Sellars est à l’opposé.

Rappelons brièvement l’idée du livret de Marie Pappenheim pour Erwartung : une femme traverse une forêt, dans la nuit, pleine d’angoisses diverses, et tombe sur le cadavre de son amant. À partir de cette trame apparemment simple, tout est possible, angoisse, hystérie, hallucinations, délire mais aussi l’idée qu’elle a elle-même tué son amant. C’est le début de l’expressionnisme à l’opéra, c’est aussi le premier opéra atonal : Erwartung ouvre un chemin nouveau à la musique.

Dans la vision de Sellars, la Femme d’Erwartung « Die Frau », ne souffre pas d’hallucinations ni d’hystérie. Sellars rappelle que les angoisses des femmes et leurs souffrances ont souvent été rapidement qualifiées d’ « hystériques », mais il se refuse de suivre cette voie. La femme est impliquée dans le réel, elle appartient à un mouvement de résistance, et attend son compagnon dont elle est enceinte. Deux sbires apportent alors son corps dans un sac mortuaire en lui faisant signer un « reçu » : tout le mouvement de l’œuvre consiste à ne pas oser ouvrir le sac, et à élaborer une suite de suppositions qui ont conduit à sa mort, dont l’existence d’une autre femme « la femme aux bras blancs » qui l’aurait trahi et livré à l’ennemi. Le contexte est une ambiance sombre, totalitaire où tout est imaginable.

Aušrinė Stundytė, cheveux courts, costume noir (de Camille Assaf), haut dégagé, épaules nues, et pantalon large, est d’abord quelqu’un qui incarne. Elle passe par tous les sentiments, l’angoisse, le désespoir, le doute, avec à chaque fois le geste juste, les mouvements adéquats, tantôt femme décidée, tantôt presque enfantine quand elle est accroupie sur son rocher, elle erre, remplit la scène, se dissimule entre les arbres et apparaît au grand jour, considère le sac mortuaire, le prend puis le laisse, tourne autour en un ballet impressionnant qui force une fois de plus à constater combien elle est scéniquement fascinante, combien elle s’empare d’un rôle, le fait sien avec sorte de rage qui stupéfie. Ici, l’intensité du jeu montre la femme détruite, blessée, lacérée sans que jamais elle ne tombe dans l’excès. Sellars dans sa conduite d’acteur veille à ce « rien de trop » qui ferait basculer l’ensemble. C’est l’ambiance, les couleurs, les passages de l’ombre à la lumière, leurs variations rapides qui créent tout le contexte.

Vocalement, même si la voix semble quelquefois aux limites, tant elle la pousse sans cesse au maximum de la tension – c’est une chanteuse qui toujours se jette dans le brasier des passions, et aussi des excès‑, mais elle reste impressionnante par le volume, le soin des couleurs, l’expressivité. On aimerait peut-être que le texte si essentiel, soit mieux articulé ou projeté, parce que le phrasé n’est pas toujours impeccable, mais la performance reste impressionnante. Stundyté reste largement irremplaçable dans ce type de rôle parce qu’elle n’a aucune hésitation à exploser, s’enflammer, se consumer et communiquer au public des émotions presque uniques. Gare cependant à ne pas tout brûler à ce jeu car les performances vocales ont connu des moments plus difficiles ; mais ce soir, en cette dernière, elle est impériale.

Après le court intermède des cinq pièces pour orchestre op.10 de Webern, entre en scène l’autre femme, l’autre versant, une autre femme aux cheveux longs, qui elle aussi dit Adieu à « l’ami ». Ce qui unit les deux pièces, c’est une sorte de danse de mort, et si Erwartung est un début musical qui raconte l’angoisse et la mort, Abschied est un double Adieu, celui du poème, dit par cette femme, mais aussi en quelque sorte celui de Mahler, le maître de Schönberg, tant admiré aussi de Webern, et qui tous deux donneront à Das Lied von der Erde une sorte de valeur testamentaire d’une symphonie vocale de l’Adieu au monde, créé le 20 novembre 1911, quand Mahler est décédé le 18 mai de la même année. Das Lied von der Erde est un des derniers souffles d’un univers musical.

Sellars dont la culture est abyssale, sait parfaitement quelles significations intimes, mais aussi musicales ont ces œuvres, et notamment le sens que Mahler frappé par la mort de sa fille, par les aléas de son couple, par la maladie de cœur qui se révèle à lui, a pu donner à cette sorte d’adieu au monde mais aussi de confiance retrouvée dans une sorte de printemps éternel : les derniers mots… ewig.. ewig… sont parmi les plus sentis de la littérature musicale. Quelque chose s’éteint musicalement avec Mahler, mais est en train de naître avec Erwartung (non sans violence, non sans tension d’ailleurs) avec Schönberg, mais les deux œuvres ont en commun une douleur qui s’exprime, chacune avec des couleurs très différentes.

Dans le spectacle conçu par Peter Sellars, les deux femmes sont à la fois différentes et semblables, ce qui doit laisser penser que cette femme nouvelle qui survient est peut-être « la femme aux bras blancs » dont il était question dans Erwartung, autrement dit l’autre femme. La cohérence scénique en serait assurée. Sellars dans ses déclarations n’en dit rien, soulignant qu’il s’agit de deux modes d’Adieu au monde, préférant laisser le spectateur lever lui-même les mystères de la production, mais on est enclin à penser qu’il y aurait là une logique à présenter deux univers musicaux différents à travers deux univers féminins et surtout deux voix différentes concentrées autour du même homme. Il y aurait là un vrai sens théâtral que Sellars ne fouille peut-être pas suffisamment.

Fleur Barron, qui a remplacé au pied levé Wiebke Lehmkuhl prévue a priori, s’est glissée avec bonheur dans ce rôle difficile qui n’est pas un rôle, à la différence de « Die Frau » de Erwartung. Elle dit un poème, et elle doit « faire théâtre » de ce moment. Il y a donc un autre mode d’être en scène et même de dire le texte. La voix de Fleur Barron n’a pas la profondeur spectrale d’une Kathleen Ferrier, elle est plus claire, elle a cette obscure clarté d’une jeunesse frappée par le malheur, très expressive, très bien projetée avec une belle diction, attentive aux effets de texte et un jeu plus sobre, plus intérieur, mais qui exprimait une sorte de dévastation. Le travail de Sellars, nous l’avons souligné, est un travail d’ambiance et sa réussite dans Der Abschied est surtout cette vision sublime du joueur de flûte dans l’arcade éclairée de bleu : ce fut comme une apparition, et nous avons déjà dit que c’est l’image qui nous restera de cette soirée.

Mais la prestation de Fleur Barron est une illustration de ce « théâtre dans le texte » où c’est l’artiste qui donne la couleur de l’ensemble et qui transcende une mise en scène, il faut bien le dire, minimaliste et répétitive. L’émotion qu’elle réussit à diffuser, le sens de l’intime qu’elle transmet s’accorde d’ailleurs parfaitement avec le travail de Salonen en fosse. On s’aperçoit alors que l’intérêt scénique de l’ensemble, c’est ce contraste entre deux voix, deux jeux, deux couleurs différentes, qui distille l’un l’admiration (Stundyté) et l’autre en quelque sorte la pitié (Barron), pour en rester avec les catégories d’Aristote sur la tragédie. Le théâtre, ce sont ces deux figures qui nous l’offrent, plus que le spectaculaire ballet lumineux de l’espace sculpté par Sellars et Ingalls.

Salonen et les Wiener Philahrmoniker

En fosse, on est aussi tellement heureux de retrouver les Wiener Philharmoniker à la hauteur de ce qu’ils devraient toujours être, précis, délicats, particulièrement attentifs eux aussi à la couleur instrumentale grâce à la direction très délicate, et aussi somptueuse, d’Esa-Pekka Salonen, qui dirige ces musiques si différentes en leur donnant une homogénéité singulière.

Le passage de Schönberg à Webern puis à Mahler est d’une fluidité qui veut donner l’idée d’un continuum, et là c’est aussi la volonté théâtrale de répondre aux exigences du « pasticcio » qui s’affirme. Et les miniatures de Webern, qui sont des joyaux si singuliers, préparent au changement de couleur et d’ambiance, sans jamais qu’on ait l’impression d’une rupture. L’orchestre est d’une précision microscopique, d’une concentration impressionnante, stupéfiante et on sent qu’ils ont là un chef qui retient leur attention et leur respect.

Salonen en effet, loin de toute froideur qu’on a pu lui reprocher en d’autres occasions a le souci de donner une sorte de couleur post-romantique à l’ensemble, de ne jamais travailler sur le tranchant, mais sur les rondeurs. Il a soin en effet d’arrondir les angles et ne jamais souligner les ruptures ; il en résulte un flux musical continu, d’ombres et de lumières et d‘ambiances différentes, qui ont en commun une incroyable impression d’intimité quelquefois chambriste. Même le flûtiste perché (j’y reviens toujours, c’est un des grands chocs de la soirée) semble nous glisser quelque chose à l’oreille, quant aux ..ewig… ewig conclusifs, c’est un des moments les plus intérieurs, au point que l’orchestre donne l’impression de s’être estompé, laissant à quelques sons singuliers le soin de nous glisser à l’oreille le doux secret de l’éternité.

Il est difficile de conclure à une soirée médiocre comme j’ai pu le lire, parce qu’elle est musicalement exceptionnelle par sa couleur, sa variété, sa justesse, mais aussi sa surprise. Il est difficile cependant de ne pas constater, au-delà de l’idée assez séduisante d’un pasticcio aux couleurs d’apocalypse – fin d’un monde et ouverture vers un futur – et de quelques moments forts que ce n’est pas là un très grand Sellars. C’est scéniquement quelquefois presque une « semi-concertante » en technicolor et la dramaturgie reste sommaire, laissée essentiellement aux soins de deux très belles chanteuses. Mais Sellars a tant donné au monde du théâtre qu’il mérite notre considération, même pour un spectacle moins réussi, d’autant que la relève n’est pas si riche : un Sellars au crépuscule reste meilleur que bien des fausses gloires qu’on nous présente comme des génies des alpages…

Quand on pense que Salonen était libre et qu'il n'y a pas de directeur musical à l'opéra de paris… trop brillant pour la médiocrité neffienne certainement. C'est la philharmonie qui a gagné le gros lot, le Maestro reste à Paris.