Quelques éléments de contexte

Peter Eötvös crée Les trois sœurs en 1998, à la clôture d’un deuxième millénaire secoué par la guerre des Balkans, et au seuil d’un troisième qui inspire espoirs et attentes… Apocalypse… Destruction-révélation.

S’inspirant du théâtre japonais (et de fait, la mise en scène princeps de l’œuvre à Lyon fut réalisée par le japonais Ushio Amagatsu) où les rôles des femmes sont tenus par des hommes, il confia la plupart des principaux rôles féminins (Olga, Irina, Masha, Natasha) à des contreténors, ce qui pouvait étonner en 1998, plus en 2025 où le marché des contreténors s’est considérablement élargi avec la popularisation du répertoire baroque. Le fait n’est pas anecdotique : Eötvös tenait ainsi à un effet de distanciation, à éviter l’identification, mais aussi à créer une œuvre peut-être plus générique que l’original, qui rende en quelque sorte les personnages plus abstraits, en fasse des figures, des motifs, et qui atteignent ainsi à l’universel, à l’humain.

C’est aussi pourquoi il commence par la fin, par les dernières paroles de la pièce, qu’il place en prologue. Olga y déclare « il faut vivre », et c’est une foi en l’avenir que les trois affichent…

Avec cette différence que tout ce qui va se passer désormais est du passé, des souvenirs, des évocations, un temps perdu dont on comprend qu’il ne se retrouvera pas, tel est le sens très mélancolique des premières mesures à l’accordéon, mais aussi de la structure circulaire de l’œuvre, trois séquences qui recoupent la même période, les mêmes faits, les mêmes échecs sous des regards différents.

L’œuvre est courte et comme souvent ces œuvres courtes, elle a la longueur d’une tragédie grecque, un peu plus d’une heure trente/Une heure quarante-cinq. Avec cette différence que nous sommes après le dénouement.

Trois séquences se succèdent, titrées Irina, Andrej, Mascha ou les événements sont vus au prisme de chaque personnage, dans son exigence et dans ses désirs. Irina la plus jeune (20 ans chez Tchekhov), libre d’aimer, mais qui doit choisir entre deux êtres opposés, le passionné Tusenbach et Soljony le capitaine sombre, brutal, engagé dans une rivalité qui se terminera par un duel fatal à Tusenbach qu’Irina avait enfin choisi.

Andrej a sacrifié ses rêves de jeunesse (il voulait être universitaire) et a fini par se rabougrir en épousant Natascha, extravertie, cynique, dépourvue de sensibilité, qui le trompe avec Protopopov son patron. Il constate sa déchéance.

Enfin Mascha, mal mariée au professeur de lycée Kulygin, amoureux de sa femme (dit-il), mais plus soucieux de son statut local, et elle est sensible au Lieutenant-colonel Verschinin, mal marié lui aussi. Ils se déclarent leur amour dans une des scènes les plus belles de l’œuvre, mais il doit partir précipitamment parce que sa femme a tenté de se suicider une nouvelle fois.

Trois vies qui s’entrecroisent et trois constats d’échec, des échecs sans analyse des causes, mais avec un effet de dévastation intérieure infiniment mélancolique et lacérant. Une recherche sans issue d’un temps perdu qui ne se retrouve pas.

Eötvös, pour faire de son œuvre une sorte de prolongation psychologique de l’œuvre de Tchekhov, use de la langue russe dans le livret écrit conjointement avec le dramaturge allemand Claus H. Henneberg. Le choix du russe, alors que Eötvös est hongrois et Henneberg allemand, prend forcément sens, dans sa relation à la langue de l’œuvre originale, pour marquer en quelque sorte une « suite », une variation sur l’œuvre plus concentrée, mais où la musique joue aussi un rôle tout particulier.

La musique alors devient elle aussi ce qui comble les vides de la conversation, les silences des personnages, qui dit le non-dit et donc élargit le champ d’interprétation et d’exploration des âmes. L’œuvre musicale devenant alors en quelque sorte, ce que Tchekhov ne dit pas en se glissant dans les silences et les entrelacs des psychologies. Si la pièce est « les paroles de Tchekhov », l’opéra en quelque sorte fait émerger « les silences de Tchekhov » par une musique clairement plus sombre que le texte lui-même. En ce sens, elle est révélateur… apocalypse-révélation.

La production de Evgeny Titov

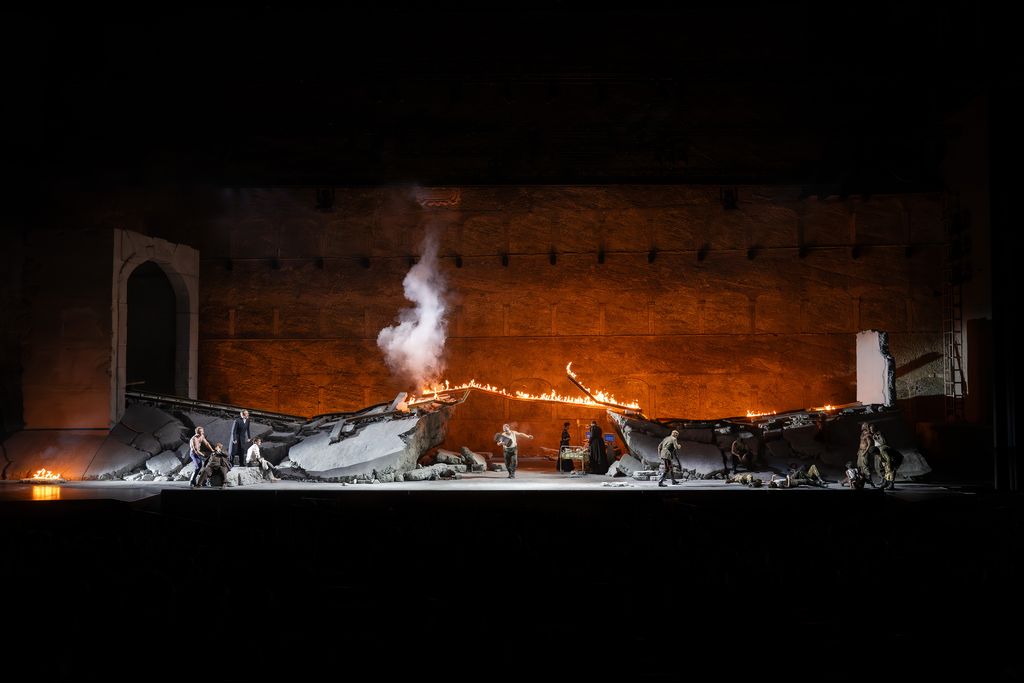

Ces trois sœurs sont des voix masculines en équilibre fragile sur un édifice écroulé, sur un monde de ruines et de décombres, des voix de l’entre-deux, de la vérité et de la représentation, de l’être et de l’apparence, de l’intérieur et de l’extérieur. Un monde où ce qu’on voit et qu’on entend « est » et « n’est pas ». C’est évidemment renforcé par l’orchestre, dont 18 membres (du magnifique Klangforum Wien) sont visibles et 50 invisibles mais audibles, sans qu’on sache vraiment d’où ils jouent. Un orchestre qui est « ce qu’on voit » et qui en même temps « ne l’est pas ». Tout comme ce mur, qui est « mur », mais « faux mur » dont les arcades si fameuses sont aveuglées, tout comme ce tunnel, vrai tunnel à jardin et tunnel dessiné (par Irina à la fin) à cour, mais vrai mur qui coupe tout chemin.

Au fond, toute la question posée est « Qui suis-je ? Où suis-je ? Où vais-je ? » et cette question est induite par ces jeux tressés de l’être et des apparences, de femmes chantées par des hommes, d’un orchestre vu et invisible, d’un mur écrasant qui n’est pas tout à fait mur et de voies de sortie qui ne mènent en réalité nulle part.

Quand le rideau s’ouvre, le décor s’impose et immédiatement s’impose aussi l’idée de guerre, de bombardement, des blocs de béton rompus, un amoncellement, et au milieu, un vide rempli par un lit d’hôpital, le tout traversé par une voie ferrée déchiquetée, qui menait d’un endroit à un autre et qui ne mène plus nulle part, interrompue sous les éclairages sophistiqués et souvent extraordinaires d’Urs Schönebaum. Qui a lu la pièce comprend qu’elle ne mènera en tous cas jamais à Moscou, qu’une flèche de direction indiquait à cour (à droite) et qui ne mène à rien.

J’ai même entendu (de manière un peu ridicule) autour de moi « Gaza », parce que l’actualité est celle-là, mais on ne peut que percevoir aussi que l’actualité est ailleurs. Ce serait singulièrement diminuer l’effet de théâtre que de plaquer une réalité à un décor faussement réaliste qui s’efforce de jouer sans cesse à cache-cache avec le réel.

Les guerres sont une réalité du monde d’hier, d’aujourd’hui, de demain, depuis la Guerre de Troie, pas la première guerre en absolu, mais la première Guerre devenue « sujet littéraire », la première transformée en objet d’art et donc la première guerre en représentation.

Un paysage théâtral est toujours un état d’âme, il ne peut être seulement un « décor », un contexte, une illustration ; un décor au théâtre est toujours métaphore (même au Boulevard, ou même si le décor était ici celui d’une datcha russe loin de Moscou). Et celui-ci est à la fois un contexte mais surtout un paysage intérieur : l’image de ces trois âmes errantes entre rêves et espoirs, des vies brisées que l’œuvre de Eötvös cueille dans un prologue qui est la conclusion de la pièce de Tchekhov. À l’ouverture du rideau tout est déjà brisé. On le sait parce qu’on le voit.

Ainsi devons-nous nous ouvrir à cette œuvre (la plus jouée de Eötvös, devenue un classique) sous trois focales différentes qui s’entremêlent :

- L’œuvre de Tchekhov, qui met en scène les espoirs et les attentes des trois sœurs de la famille Prozorov et de leur frère Andrej, occupant une demeure dans la Russie profonde près de laquelle, seule distraction, une garnison s’est installée… Leur rêve, retourner à Moscou, le lieu de leur enfance heureuse et du bonheur supposé.

- L’œuvre de Peter Eötvös, structurée en un prologue, trois tableaux titrés Irina, Andrej et Masha, où se recoupent quelquefois les mêmes épisodes sous des regards et perspectives différentes, sans déroulement chronologique clair, et un épilogue, sorte de retour au prologue qui montre tout le côté aporétique de l’entreprise. La musique d’Eötvös d’une grande mélancolie, d’une tristesse déchirante et d’un singulier pessimisme enlève en quelque sorte toute possibilité à l’utopie dans laquelle les sœurs se réfugiaient.

- La vision d’Evgeny Titov, où dans ce monde écroulé de l’intérieur et de l’extérieur, les personnages se meuvent comme des petites choses écrasées où tout apparaît dérisoire. Tous les discours, les espoirs, les liens qui se font et défont sont des épiphénomènes, des débats sans issue, un remue-ménage dans le vide sidéral puisque de toute manière, c’est foutu d’emblée.

Le mal est sans rémission, le sol est déjà dérobé, et ici le théâtre de Titov nous empêche d’y croire, de croire dans un possible quel qu’il soit.

Les destructions de la guerre laissent toujours espérer une fin et surtout une reconstruction. L’opéra s’ouvre sur un décor qui est destruction et sur trois sœurs en robe blanche (les costumes sont signés Emma Ryott), des espèces de fantômes (ou d’anges) et il se ferme de la même manière, comme quelque chose de circulaire, sans fin, sans possibilité de sortir de ce cercle infernal. Moscou qui est chez Tchekhov un rêve de possible, est ici une utopie qui sans doute – et Titov le souligne – serait une déception, la même, si les sœurs s’y retrouvaient. Le présent n’est jamais satisfaisant.

Ce sentiment que rien n’est plus possible dès le début est fortement imprimé par le décor, et par les personnages qui apparaissent circuler dans ces ruines comme des marionnettes impuissantes. Même les actions comme l’incendie qui est l’occasion d’une image forte deviennent des moments spectaculaires toujours entre réel et métabolisme intérieur, car l’incendie dans un paysage déjà détruit et mort prend un tout autre sens. Il y aussi des âmes qui brûlent et se consument dans l’impossible et dans l’inutile.

S’il y a du spectaculaire dans ce travail, il est presque quelquefois inutile, comme le moment dans la dernière partie où des soldats munis d’armes et d’obus traversent le théâtre sans autre forme de procès et surtout sans rien changer des situations, sans rien déranger… Vous qui passez sans me voir.

Mais ce passage des soldats (dans la troisième séquence), qui n’est pas pour mon goût le moment le plus raffiné ou le plus à propos de la mise en scène, est aussi un rappel, pour Evgeny Titov que le décor n’a pas seulement une fonction métaphorique des drames intérieurs des personnages, mais aussi du monde extérieur : nous sommes là, à Salzbourg, et pourtant c’est la guerre, pas si loin, si loin, si proche. Je raillais plus haut ceux qui disaient « Gaza », il suffit de dire « Guerre », cette guerre qu’on retrouve dans Les derniers jours de l’humanité déjà évoqués et dans Giulio Cesare dans la vision de Tcherniakov, indirectement aussi dans Macbeth (chœur patria oppressa), est une présence de plus en plus concrète dans la vie du monde, de plus en plus proche de nous et qui ici s’impose d’autant plus directement dans le mental du spectateur que le metteur en scène est russe, tout comme l’auteur de la pièce et la langue de l’opéra. L’Autriche fut naguère un pont entre Est et Ouest elle est assez proche des zones de guerre actuelles. Il n’est pas inutile de rappeler à cet égard que jusqu’en 1955, le pays fut divisé en secteurs occupés par les alliés (et les soviétiques occupaient tout le nord, Vienne compris) et que la ville de Vienne fut à l’instar de Berlin, divisée elle aussi entre les alliés et qu’un monument à la gloire de l’armée rouge trône aujourd’hui sur Schwarzenbergplatz. Enfin, autre rappel qui rend sensible la position frontière de l’Autriche, tout le reste de l’ex-empire Austro-Hongrois faisait jusqu’à 1990 partie du « bloc de l’Est ». « La Guerre » en Autriche n’est pas un lointain concept, et la géopolitique y parle encore fortement aujourd’hui.

Le seul moment où quelque chose semble changer et se transformer est la deuxième séquence intitulée Andrej (interprété par un bouleversant Jacques Imbrailo), le frère malheureux, mal marié, méprisé. Lors de son monologue conclusif, si fort et si intense, il se défait de son habit et de son postiche de gros bourgeois arrivé et alcoolique pour se retrouver dans une nudité amaigrie mais qui semble originelle et disponible pour un autre avenir. C’est le seul moment où s’esquisse un changement possible dans une sorte de rituel à la fois fascinant et (peut-être) source d’autre chose, c’est le seul moment d’une intériorité qui s’ouvre s’exprime et agit. C’est le seul moment où l’apparence semble s’effacer devant l’être, où l’impression est celle de « vrai » ou « représentation du vrai » : on est au théâtre et c’est peut-être le seul moment cathartique, car la tension est alors très forte en salle

Les autres personnages, à commencer par Natascha (le contreténor Kangmin Justin Kim) débordante et cynique, apparaissent caricaturaux, ou presque inexistants dans leurs habits bourgeois qui tranchent avec le décor de désolation, comme des vies transparentes dans une réalité diminuée, où les jeux de séduction (et même d’amour) semblent frappés de vanité, jeux lilliputiens dans un contexte sans après, comme l’apparition de Kulygin (Andrei Valentiy), époux de Mascha, avec des grandes oreilles d’ânes ou de lapin et un nez de clown dans la troisième séquence .

Tout jeu, de la conversation au jeu d’amour, se projette normalement dans un développement qui est futur possible. Ici ces jeux semblent évoluer à vide, et cette intimité que recherchent tous ces êtres devient aussi vacuité dans cet espace où chacun est minuscule et écrasé sous le mur. Dans la tragédie, on dirait « écrasé par la fatalité », mais il n’y a là aucun combat contre le destin, déjà passé en quelque sorte, mais seulement des conversations et des échanges qui laisseraient espérer des possibles mais qui dans ce vaste espace où tout est déjà dit, semblent inutiles et caducs. Tout est dit, et tout se répète, comme une litanie de l’impossible action. Plus personne ne dispute plus aucun destin à la fatalité comme dans la tragédie. Il n’y a pas de tragédie ni de héros tragique. Le néant.

C’est peut-être là le reproche à faire au projet de Titov : dans le monde qu’il nous présente, et dès le début, avec ce maigre son d’accordéon, l’impression qui domine est que de toute manière, tout est déjà fini. Comme si la cérémonie de l’opéra à laquelle nous allions assister était une sorte de dernier spasme presque évidé, rempli de tous les désespoirs de tous les vides, qui touillerait du vide.

« Les derniers jours de l’humanité » que nous avons évoqué précédemment disaient la guerre dans son délirant optimisme, dans sa folie et ses mensonges, dans son agitation et ses crédulités. Aucune agitation sinon éphémère dans le monde de Titov, plus de crédulité, un espoir peut-être, mais plus verbal que réel. Tels les rails du décor, le chemin est brisé, déchiqueté et se heurte au mur. Le tunnel, le passage ne peut plus alors qu’être « dessiné », pour encore y croire, croire encore à une représentation, à une illusion de futur. Mais non, ce dessin ressemble à celui que les prisonniers dessinent sur les murs ou les graffitis qu’ils y gravent. Une manière de se persuader qu’on existe encore quand tout est perdu.

Alors, la dernière image est peut-être encore plus terrible car elle est image de plaisir et image dérisoire : sur la scène est resté le gâteau de la fête dédiée à Irina au début de la troisième partie et quand tout dort, surgit la vieille femme, "Mütterchen" la mère des trois sœurs, de son lit d’hôpital, presque revigorée. Elle va manger une part de gâteau. Ce qui reste, c’est le plaisir immédiat et satisfait, c’est le vivre pour manger, l’hic et nunc sans lendemain.

Ainsi dans cette vision très noire d’Evgeny Titov, il y a d’abord quelques constatations. D’abord, on ne peut que tisser des liens entre le Karl Kraus vu l’avant-veille, mais aussi avec le Giulio Cesare signé Tcherniakov, vu la veille, où le Bunker n’est pas encore détruit, mais où tous s’entretuent dedans.

Ce que décrit Titov, c’est dans cette lignée en effet un adieu à toute espèce d’espoir et d’avenir : contrairement à Tcherniakov qui ne croit pas aux fins heureuses (lieto fine) et donc à celle – triomphale – de l’opéra de Haendel qu’il contredit volontairement, Titov part de la musique sombre de Eötvös pour construire un concept bien plus noir que l’original Tchekhovien ne le laisserait apparaître, à moins que ce ne soit une manière d’indiquer la noirceur structurelle de Tchekhov habillée sous les apparences d’une conversation nostalgique. L’épilogue de la pièce de Tchekhov n’est qu’un ensemble de pis-aller qu’on appelle « la vie », et Eötvös nous le développe amèrement. Il n’y a plus d’après.

On peut alors s’interroger sur les propos de l’opéra et ce que Titov en fait. Il y a dans l’opéra de Eötvös à cause de la présence des trois contreténors dans les rôles féminins principaux, une sorte de sophistication théâtrale, de raffinement extrême dans la volonté de représentation. On le perçoit moins aujourd’hui, parce que la voix de contreténor est devenue banale, où dans le répertoire baroque, le contreténor interprète la plupart du temps un homme.

Ici, tous les contreténors (Dennis Orellana, Cameron Shahbazi, Aryeh Nussbaum Cohen et Kangmin Justin Kim) interprètent des femmes, et donc doivent travailler encore plus leur voix à des accents et un habillage vocal particulièrement sophistiqué, tout aussi sophistiqué que leur préparation scénique où tous sont étonnants. L’être et l’apparence ne se heurtent pas seulement vocalement, mais aussi visuellement, et fluidité vocale, fluidité de genre pensés à l’origine par rapport au théâtre si codifié du Japon, heurtent par leur raffinement extrême un décor d’une brutalité et d’une sauvagerie frappantes.

Alors, que nous dit l’extrême raffinement du propos d’Eötvös et du chant éberluant de ces artistes, face au décor de fin du monde de Didwiskus ? Il nous dit qu’au milieu de la guerre, au milieu de la fin du monde et quand le tunnel se finit par un mur, on a su aussi se préparer dans une sorte de suprême toilette des morts théâtrale, où des chanteurs bien vivants s’offrent comme momies raffinées à un théâtre qui reste un théâtre de la vie.

Les trois sœurs devant leur mur, sans espoir et sans avenir, du début à la fin sont un témoignage presque indécent d’une vie intense, qui reste témoignage que notre humanité ne vit pas ses derniers jours, mais joue sa survie, tous les soirs, sur le théâtre et dans l’art (le théâtre de la création en 1901 des Trois sœurs de Tchekhov n’était-il pas le « Théâtre d’art »)

Et voilà Titov trahi qui croyait nous emporter au fond du trou.

La palette vocale

À ce spectacle indiscutablement fort et qui sans doute peut provoquer des discussions passionnées correspond un accompagnement musical et une distribution d’un niveau exceptionnel, à tous égards.

Nous avons souligné le contraste, on pourrait dire le hiatus entre un paysage de destruction où tout parcours est impossible (la voie ferrée déchiquetée), où toute direction semble bouchée (le mur à cour, où Irina est réduite à dessiner un tunnel comme si seule restait possible une représentation du rêve d’ailleurs), où les personnages sont réduits pour évoluer ou bien à escalader des décombres ou se glisser entre eux, dans ce mince passage entre les deux parties du décor, encombré par un lit d’hôpital. Des personnages écrasés par le contexte créé et qui semblent, sur cette vaste scène et sous ce vaste mur, être comme des minuscules animaux tournant en rond.

Il y a un hiatus entre ces décombres hideux et des costumes qui semblent alors comme des survivances, comme des essais d’existence malgré tout, des costumes volontairement bourgeois que ne démentirait pas une mise en scène des Trois sœurs dans une quelconque Datcha, réalistes, ou à la limite du réalisme (Natascha) qui semblent dire : sur les ruines, nous continuons à danser.

La réalité est autre : le « réel », le présent n’est pas sur la scène ou sur le proscenium, il est sur cette voie ferrée détruite, au sortir de ce tunnel (à jardin) c’est-à-dire au niveau où les trois sœurs disent le prologue et l’épilogue. Ce qui se passe dessous (et donc tout le reste de l’opéra) est évocation, souvenir, et peut-être aussi exagération, due aux transformations et labyrinthes de la mémoire. Ces trois sœurs, elles sont déjà par leur costume initial (blanc) vaporeuses, voire évaporées, et tous les autres personnages qui vont être évoqués ensuite sont en quelque sorte des ombres portées de leur mémoire : où sont les fantômes ? Elles ou les autres ?

C’est cette situation profondément instable qui fait la différence entre l’œuvre de Tchekhov linéaire, un début, un déroulement, une fin, et celle d’Eötvös, la fin, et les souvenirs qui s’entremêlent sous diverses focales, puis de nouveau la fin. Tous les personnages qui apparaissent « réalistes » sur le théâtre ne sont que des projections, des souvenirs, des presque-tout et des presque-rien. Cela demande aux interprètes un jeu réaliste, presque naturaliste quelquefois, qui prend (non-)sens sur ce décor, au pied duquel on joue la vie, ou sur lequel on grimpe comme un alpiniste à la conquête du sommet, comme pour être à la hauteur (ou dans la possibilité) du présent. Et ces personnages sont d’autant plus présents et réels qu’ils n’existent plus qu’en tant qu’être évaporés.

Il faut donc saluer les performances de tous, dans ce jeu (très bien dirigé par Evgeny Titov) où chacun est lui-même et un peu plus que lui-même, cet « un peu plus » que la mémoire des sœurs, que la couleur de chaque séquence renforce ou infirme.

C’est le cas du Tusenbach magnifiquement incarné par le baryton Mikołaj Trąbka qui n’apparaît (et pour cause, il est tué en duel) que dans la première séquence, Irina, où il est l’un des deux prétendants de la plus tendre des trois sœurs.

La silhouette est agile, son costume blanc élégant tranche avec les autres, il virevolte, il grimpe, il respire la vie il se détache d’une sorte de gris ambiant et surtout de Soljony, (solidement interprété par Anthony Robin Schneider), voix de basse, plus sombre, personnage moins marquant, comme deux personnages qui s’opposeraient entre lumière et ombre. Mikołaj Trąbka a un chant effectivement coloré, vivant, lumineux, avec un beau phrasé et une voix très effilée et projetée, il réunit en quelque sorte ramage et plumage. Il est choisi par Irina, pour sortir de sa vie et aller vers un ailleurs, mais il est tué en duel par son rival. Le cercle se referme.

Dans ces personnages presque lilliputiens écrasés par la situation et le lieu, il faut évidemment citer l’autre amoureux, celui de Mascha, Verschinin interprété par Iwan Ludlow, baryton (comme Tusenbach). Il y a dans l’œuvre une sorte de symphonie très raffinée des voix où celle de baryton est attribuée à ceux qui portent des sentiments de tendresse ou d’amour. Ludlow est particulièrement impressionnant dans la troisième séquence par la sincérité du chant, son naturel (au contraire de celui de Tusenbach plus « affecté » et démonstratif), sa force dramatique ; il y a dans son chant une sorte d’expression « directe » (il est soldat) d’un être qui a simplement envie de vivre.

Troisième baryton avec autre couleur, celle de l’intériorité avec l’Andrej de Jacques Imbrailo que nous connaissons bien depuis son beau Pelléas zurichois dans la production Tcherniakov. Au personnage d’Andrej est dévolue la deuxième séquence, il est le personnage des « illusions perdues », plein de projets auxquels il a renoncé, et puis peu à peu éteint et malmené par sa femme Natascha (qui le trompe avec Protopopov, son chef, une scène entre elle et son amant est réglées comme une chorégraphie par Otto Pichler, le chorégraphe complice des opérettes signées Barrie Kosky). Type même d’un personnage recroquevillé, qui s’est laisser dévorer par d’autres sans toutefois avoir renoncé à son être profond, Imbrailo est d’abord ce personnage qui semble sans ressort et sans intérêt qui subitement, à la fin de la séquence, se révèle, dans un monologue déchirant qui est pour moi le sommet dramatique de l’œuvre : le monologue est conçu par Titov comme un déshabillage, un effeuillage où ce qui est apparent est enlevé pour faire voir la nudité, c’est-à-dire le vrai. Comment ne pas penser à Platon et au silène, cette boite représentant un monstre et qui s’ouvre pour faire apparaître la beauté. C’est à la fois un très beau moment de théâtre, mais surtout un magnifique moment de chant, où le baryton néozélandais, tout en intériorité, fait entendre une sorte de méditation déchirante, particulièrement expressive et sensible, un de ces moments suspendus où la salle retient son souffle et qui donne son sens à l’opéra.

Face aux barytons, immergés dans leurs sentiments, les basses, plus superficielles, pas fort sympathiques. Nous avons évoqué plus haut le Soljony d’Anthony Robin Scheider, c’est aussi le cas de Kulygin, interprété par la basse Andrei Valentiy à la fois impressionnante par le volume et qui incarne tout ce que désormais Mascha dont il est l’époux ne supporte plus, suffisance, superficialité, artifice, fausse bonhommie. Il s’oppose à Verschinin, naturel, lui aussi (mal) marié. Les oppositions vocales, et les oppositions de style rencontrent les oppositions de caractère, cela s’appelle travailler sur une palette de couleurs.

Les autres personnages, qu’ils chantent quelque peu ou qu’ils soient muets, contribuent à donner cohérence à l’ensemble du spectacle, comme le docteur alcoolique et désespéré de Jörg Schneider ou les soldats Rodé (Seiyoung Kim) et Fedotik (Kristofer Lundin) ainsi que Mütterchen (Eva Christine Just ) qui ferme l’œuvre en mangeant la tarte, la petite fille (Johanna Lehfeldt) et Protopopov (Henry Diaz), ce dernier qui a presque quelquefois un rôle de voyeur muet de la trame.

Mais l’originalité vocale de l’œuvre tient évidemment à l’attribution de cinq rôles féminins (dont les quatre principaux) à des hommes (contreténors et basse), même si ensuite Eötvös a aussi écrit une version pour voix féminines. Nous l’avons écrit plus haut : ce qui pouvait apparaître une singularité en 1998 est aujourd’hui plus ordinaire à cause de la popularisation de la voix de contreténor par le répertoire baroque et aussi par la question de la fluidité des genres qui n’a pas seulement envahi les scènes d’opéra.

Et par incise, la fonction créant l’organe, il y a aujourd’hui sur le marché bien plus de bons contreténors que de bons sopranos verdiens.

Mais d’abord, Anfisa la nourrice est interprétée par la basse Aleksander Teliga, conformément aux origines à Lyon où le personnage était confié à la basse Jan Alofs. Le rôle est épisodique, mais Teliga lui donne un vrai profil qui distille à la fois sourire et émotion.

Dans l’élaboration du délicat clavier vocal de l’œuvre, la distribution des quatre voix (Natascha, et les trois sœurs Irina, Olga et Mascha ) doit tenir compte de la caractérisation de chaque personnage, de leurs fragilités et forces respectives, et donc de timbres aux couleurs et au volume sensiblement différents.

Kangmin Justin Kim est une Natascha presque caricaturale, qui convient bien à ce contreténor qui il y a un peu plus de dix ans fit une imitation délirante de Cecilia Bartoli dans la production d’Ivan Alexandre de La Chauve-Souris à l’Opéra-Comique en 2014. La caricature est soulignée par les costumes colorés, m’as-tu-vu, tache de mauvais goût dans l’ensemble de la distribution, et la voix est particulièrement expressive, acide, cynique, soulignant à plaisir les excès, accentuant les déformations, et créant ainsi un véritable personnage repoussoir pour tous les autres : une belle incarnation.

L’Irina de Dennis Orellana est à l’opposé, l’expression d’une grande fragilité, d’une délicatesse désespérée à qui la voix de sopraniste du très jeune chanteur originaire du Honduras au volume étonnant résonne dans cette vaste salle et dont la moindre inflexion s’entend et donne une présence inouïe. La ligne est impeccable, la pureté du son étonnante, offre au personnage une voix qui semble issue d’espaces édéniques qui tombent dans ce chant de ruines. Pure merveille.

L’iranien Cameron Shahbazi est Mascha, la passionnée, la mal mariée. Le chanteur déjà remarqué pour sa projection et sa présence vocale au Festival d’Aix 2023 dans Picture a Day like This de George Benjamin fait ici preuve d’une force émotive toute particulière dans son duo avec Verschinin où il est bouleversant. La voix n’est pas éthérée, elle est d’une présence impressionnante et d’une expressivité singulière notamment dans la douleur mais aussi d’une très troublante sensualité. C’est sur scène une incroyable silhouette, une incarnation, avec sa robe verte qui l’isole. Grand moment.

Enfin Olga est le contreténor américain Aryeh Nussbaum Cohen, le personnage le plus résigné des trois sœurs, celle qui est déjà revenue des rêves et qui est présente partout en n’ayant aucune séquence propre. La voix magnifiquement projetée, très sonore, impose un personnage fort, au timbre rond et marquant, d’une couleur différente des deux autres, peut-être plus « naturelle », si on peut oser ce mot pour un contreténor.

Direction musicale

Le son initial de l’accordéon donne en quelque sorte la couleur qui sera celle de l’œuvre, nostalgique, singulière, soulignant les interventions vocales et accompagnant les moments de dialogues avec une délicatesse qui stupéfie.

Maxime Pascal, qui avait déjà dirigé « Passion grecque » de Martinů dans cette même salle dans la production de Simon Stone, se confronte à un autre répertoire et à une autre structure musicale puisque l’œuvre possède deux orchestres, une formation à vue de 18 musiciens qu’il dirige directement, essentiellement composée de cuivres et de bois et percussions et une formation hors-scène de 50 musiciens dirigés par Alphonse Cemin, notamment composée de cordes, qu’il doit coordonner.

Nous avons évoqué déjà le raffinement extrême de cette musique, le premier opéra composé par Eötvös (commandé par l’Opéra de Lyon et par son animateur artistique d’alors Jean-Pierre Brossmann) qui est à la fois une musique qui souligne et accompagne les voix et les dialogues, au point qu’aux voix des sœurs sont attachées des instruments, cor anglais (Irina), flûte (Olga), clarinette (Mascha), mais aussi à Andrej le basson, et à Natascha le saxophone. La nature de l’instrument dit aussi la couleur vocale et la nature du personnage (le saxophone pour l’exubérante Natascha par exemple).

C’est donc une musique « d’ambiance » c’est-à-dire qui souligne sans cesse une couleur, un horizon, une respiration des personnages et de leurs paroles, où la précision qui s’attache au mot est redoutable. C’est l’orchestre « à vue » qui peut-être éclaire le plus à la couleur vocale, et l’orchestre dissimulé est s’entend plus dans ses aspects spectaculaires (l’incendie), mais prolonge quelquefois certains moments, si bien que l’impression est celle d’un son qui provient de partout et de nulle part, qui enveloppe et accompagne, mais ne précède jamais.

Il faut pour maîtriser cet ensemble une précision redoutable et une attention de tous les instants, fosse, scène et arrière scène (il y a aussi une régie sonore confiée à Paul Jeukendrup), et Maxime Pascal effectue un travail magnifique de joaillerie de précision, de ciselure ; il fait souvent – et c’est merveilleux – du mot à note et du note à mot avec une attention visible au dosage des volumes, notamment pour le rôle de l’orchestre d’arrière scène très bien coordonné par Alphonse Cemin, sans jamais aucune recherche de l’effet. Familier de l’univers d’Eötvös dont il a aussi dirigé le dernier opéra Sleepless (en assistant aussi le compositeur pendant les répétitions), il a su donner beaucoup de subtilité à l’ensemble, assurant aux chanteurs un grand confort, sans jamais les couvrir et donnant au texte la prééminence. Il réussit ce prodige de rendre à cette pièce, malgré le dispositif, la salle, la largeur de scène, une véritable intimité : on en reste pantois.

Le Klangforum Wien a montré à cette occasion quelle maîtrise il a de ce type de répertoire et avec quelle perfection instrumentale il peut rendre une couleur, un timbre, une ambiance. C’est sans nul doute l’une des prestations musicalement les plus convaincantes, sinon la plus convaincante, du Festival 2025. En tous cas un des spectacles phares.

Tout sera discutable, et en premier lieu l’approche de Titov, parce qu’elle est très audacieuse, mais l’indiscuté, c’est la force qu’impose ce spectacle, sa prise sur le public et la perfection de l’exécution musicale. Certains grincheux ont souligné que le théâtre n’était pas rempli… on trouvait en effet des places, mais il était plein à 90% sinon plus et si quelques spectateurs sont partis en cours de représentation, l’accueil final a été enthousiaste, voire ému.

Cette représentation montre aussi ce qu’est aussi le projet actuel de Salzbourg, et le rôle dévolu à la Felsenreitschule, comme un lointain souvenir de la représentation du Saint François d’Assise de Sellars. C’est le lieu des projets originaux, les œuvres moins connues et qui méritent de l’être, de celles qui ont besoin d’un espace qui fasse rêver comme Bassariden de Henze, Passion grecque de Martinu, Soldaten de Zimmermann, Der Idiot de Weinberg etc… Le lieu est fascinant, vaste et donne par sa majesté une incroyable force aux œuvres avec un magnifique rapport scène-salle et une acoustique enviable, lieu de fascination et d’exploration. Il est rare que la musique d’aujourd’hui bénéficie de conditions pareilles, il est rare que la musique d’aujourd’hui soit servie à ce degré de perfection : où sinon à Salzbourg, profiter d’un tel niveau ?