Naples 1816

DESDEMONA : Sono innocente.

OTELLO : Ed osi ancor, spergiura!…

Più frenarmi non so. Rabbia, dispetto

mi trafiggono a gara !

DESDEMONA : Ah padre ! ah che mai feci !

È sol colpa la mia di averti amato.

Uccidimi, se vuoi, perfido, ingrato !

DESDEMONA : Je suis innocente.

OTELLO : Et tu oses encore, parjure !…

Je ne peux plus me retenir. La rage, le mépris

me transpercent à qui mieux mieux !

DESDEMONA : Ah, père ! Ah, qu'ai-je fait !

C'est ma seule faute de t'avoir aimé.

Tue-moi, si tu veux, perfide, ingrat !

Rome 1820

DESDEMONA : Sono innocente.

OTELLO : Ed osi ancor, spergiura!…

d’innocenza parlar ? Paventa, il tutto

Iago svelò.

DESDEMONA : Che ascolto ! oh ciel ! Potesti

fidarti a un traditor ?

OTELLO : Perché t’arresti ?

Parla, insulta l’amico ; il tuo delitto

m’è noto appien…

DESDEMONA : Crudele ! Or tutto intendo !

Ah sappi, oh caro, che Iago t’ingannò.”

DESDEMONA : Je suis innocente.

OTELLO : Et tu oses encore, perfide !…

Parler d'innocence ? Gare à toi,

Iago a tout révélé.

DESDEMONA : Qu'est-ce que j'entends ! Oh ciel ! As-tu pu

faire confiance à un traître ?

OTELLO : Pourquoi t'arrêtes-tu ?

Parle, insulte l’ami ; ton crime m'est bien connu…

DESDEMONA : Cruel ! Maintenant, je comprends tout !

Ah, sache, ô mon cher, que Iago t'a trompé. »

Otello à Naples en 1816

En 1815, Naples comptait plus de quatre cent mille habitants, seules Londres et Paris étaient plus peuplées en Europe, et c'était une véritable capitale des arts. Rossini, arrivé à la fin du mois de juin 1815 à la cour du roi Barbaja, s'apprêtait enfin à conquérir la capitale de l'opéra. Il y restera sept ans d'affilée, associé dans les affaires de l'imprésario lombard, avec quelques incursions occasionnelles et controversées hors de la région. Il composera neuf opéras (« opere serie ») pour la scène napolitaine, tous originaux et caractéristiques, centrés sur sa muse Isabella Colbran.(Compagne à cette époque du même Barbaja, Rossini, originaire de Pesaro, et Colbran, originaire de Madrid, finirent par se marier à Bologne en 1822, après avoir quitté le golfe de Naples)

Dès sa première tentative prudente, avec le triomphe d'Elisabetta, regina d'Inghilterra, arrivée au San Carlo en octobre 1815, la place était déjà prise. En homme de théâtre infaillible, le Cygne de Pesaro avait perçu que le goût de son nouveau public était ancré dans le classique et l'avait flatté en lui servant les spécialités de la maison : bel canto, agilité, proportions, structure, brillance et sagesse d'écriture. Barbaja, pour sa part, y ajoutait une distribution dont même Vienne et Londres ne pouvaient rêver. Un vent de fraîcheur balayait la scène.

Le temps d'en profiter, et vint le moment d'une escale à Rome où, entre autres, allait se produire le fiasco d'une petite chose sans importance comme Il barbiere di Siviglia.

De retour à son engagement principal, le moment semblait enfin venu d'aller un peu plus loin et le choix se porta sur The Tragedy of Othello, the Moor of Venice, plus précisément sur les vers que le marquis Francesco Maria Berio di Salsa avait tirés plutôt d'adaptations ultérieures de l'original (probablement le plus classique Othello ou le more de Venise, publié en 1792 sous la signature de Jean-François Ducis).

Cette fois encore, le résultat fit sensation, sans que l'on remette en cause le fait que Shakespeare jouissait d'une fortune moindre qu'aujourd'hui ou que le livret, notamment en raison des contraintes liées aux types de voix disponibles, n'exploitait pas pleinement la finesse de l'original. Quant à la distribution des rôles et à leurs relations, par rapport à la comparaison imposante qui vient immédiatement à l'esprit quand on pense à l'Otello mis en musique par Giuseppe Verdi soixante-dix ans plus tard, on ne peut s'empêcher de remarquer le rôle moins important du personnage insidieux de Jago, au profit d'un personnage comme Rodrigo qui reste toutefois terne dans l'ensemble.

Le choix d'un sujet comme Otello représentait un défi assez audacieux, même pour le compositeur de Pesaro. Développer l'histoire selon les canons du mélodrame du début du XIXe siècle exigeait une vision et une organisation de la matière avec lesquelles Berio n'était manifestement pas très familier. Son rôle était honnêtement de rendre le texte supportable à un public peu ouvert à des sujets aussi forts.

On a donc supprimé les tons les plus durs et directs de l'original (Berio lisait l'anglais et pouvait connaître la source directement chez Shakespeare, mais pour son histoire, il s'est probablement inspiré des remaniements français ultérieurs de Le Tourneur (1776) et Ducis (1792), ainsi que des œuvres italiennes de Giovanni Carlo Cosenza (1813) et Michele Leoni (1814). Finalement, une fois le texte apprivoisé et les passages les plus explicitement vulgaires supprimés, comme la mort d'une femme par suffocation qui n'aurait pas été bien acceptée, il en ressortit un texte somme toute satisfaisant sur lequel Rossini put travailler.

« Nous nous contenterions aujourd'hui d'applaudir notre très illustre marquis Berio qui, en traitant l'Otello, sujet très triste de la tragédie anglaise, nous a heureusement offert un drame dans lequel l'éminent Rossini a su nous faire apprécier toute la véritable beauté de la musique italienne, une déclamation rapide et naturelle, le pathétique véhément et animé du récitatif obligé, et un chant touchant et plein de mélodie. » (Journal du Royaume des Deux-Siciles, 11 décembre 1816)

Dans la nuit du 13 février 1816, un incendie détruisit le Teatro San Carlo, le rendant inutilisable et obligeant la compagnie à déménager au Teatro del Fondo, aujourd'hui Mercadante, où, le 4 décembre 1816, le public décréta un triomphe qui ne connaîtrait pas de crise pendant le reste du siècle.

Le passage à une salle beaucoup plus petite que celle du San Carlo (le volume de la salle du Fondo est de 5 100 m3, soit un peu plus d'un tiers des 13 700 m3 du San Carlo) a dû influencer les choix instrumentaux de Rossini, qui a préféré une écriture claire et transparente, jamais bruyante même dans les moments les plus agités, avec des lignes musicales de quatuor à cordes. En exaltant les particularités timbrales des bois, il obtint une sophistication sonore jamais aussi évidente dans ses œuvres précédentes, reléguant au second plan l'exaltation rythmique qui avait si bien animé ses chefs‑d'œuvre précédents, notamment dans le genre bouffe. Une nouvelle voie s'ouvrait, qui allait mener aux futurs Mosè in Egitto, Ermione et Donna del lago.

La fin heureuse dans l'édition romaine du carnaval 1820

« Quand je passerai à Rome, je vous apporterai toute la musique de l'Otello, sans exception. » (Rossini à Pietro Cartoni, lettre du 3 août 1819, à propos de la mise en scène de la saison du carnaval 1820 à Rome)

Dit ainsi, cela semble une simple formalité, mais Rossini, pris entre la Maison royale de Bourbon et le pape, avait manifestement perçu la nécessité de modifications sporadiques s'il voulait qu'Otello, du moins au début, soit largement diffusé, même sous une forme altérée.

Ne vous laissez pas tromper par la référence aux accommodements comme à de banales activités de coupe et de couture, art dans lequel Rossini était notoirement doué. Il ne s'agissait pas de telle ou telle modification pour mettre en valeur certaines compétences ou satisfaire les caprices de la célébrité du moment. Pour être crédible, une fin heureuse nécessitait un changement général de ton, un simple changement de final ne suffisait pas.

À la nécessité d'une intervention bien plus réfléchie s'ajoutait la disponibilité de l'un des triomphateurs de la première représentation, Giovanni David, ténor contraltino pour lequel Rossini avait modelé avec beaucoup de relief le rôle de Rodrigo à Naples, Otello étant réservé au baryténor Andrea Nozzari.

À Rome, David serait le premier ténor et aurait donc endossé le rôle du Maure, avec une voix plus marquée dans les médiums que délicate dans les aigus, une agilité moins prépondérante et de fréquentes descentes dans le registre grave.

Rossini, sans composer de nouvelle musique, est intervenu à plusieurs endroits de la partition en remplaçant et en supprimant des passages. Pour la première fois depuis longtemps, nous pouvons nous en faire une idée théâtralement crédible, grâce au choix judicieux du festival Rossini in Wildbad de faire revivre cette version joyeuse, telle que les sources nous permettent de la concevoir telle que l'auteur l'avait imaginée.

Remplacer tout d'abord le duo inquiet et pathétique Vorrei, che il tuo pensiero entre Desdémone et Emilia par la cavatine Quanto è grato all'alma mia empruntée à l'Elisabetta napolitaine était un bon moyen de rendre au public romain et à la prima donna Girolama Dardanelli une véritable aria de sortie. Elle jouait la carte de la sécurité, car elle l'avait apprise directement de Rossini lui-même, ayant interprété le rôle de Matilda aux côtés de Colbran lors de la première napolitaine.( « Nom cher et honoré sur les scènes italiennes et germaniques, elle a montré dans les différents morceaux qu'elle a interprétés sa maîtrise bien connue de l'art et a pleinement répondu à la réputation distinguée qui l'a toujours suivie » (extrait de la revue Teatri, Arti e Letteratura du 11 décembre 1828)

David ayant pris le rôle principal, il semblait naturel de soulager le Rodrigo de service de l'engagement de l'acutissima et virtuosissima Che ascolto ! Ahimè ! Che dici !, remplacée par Tu che i miseri conforti, aria pour Emilia provenant du Tancredi, délicieux par ses proportions et l'accompagnement obligatoire de la clarinette.

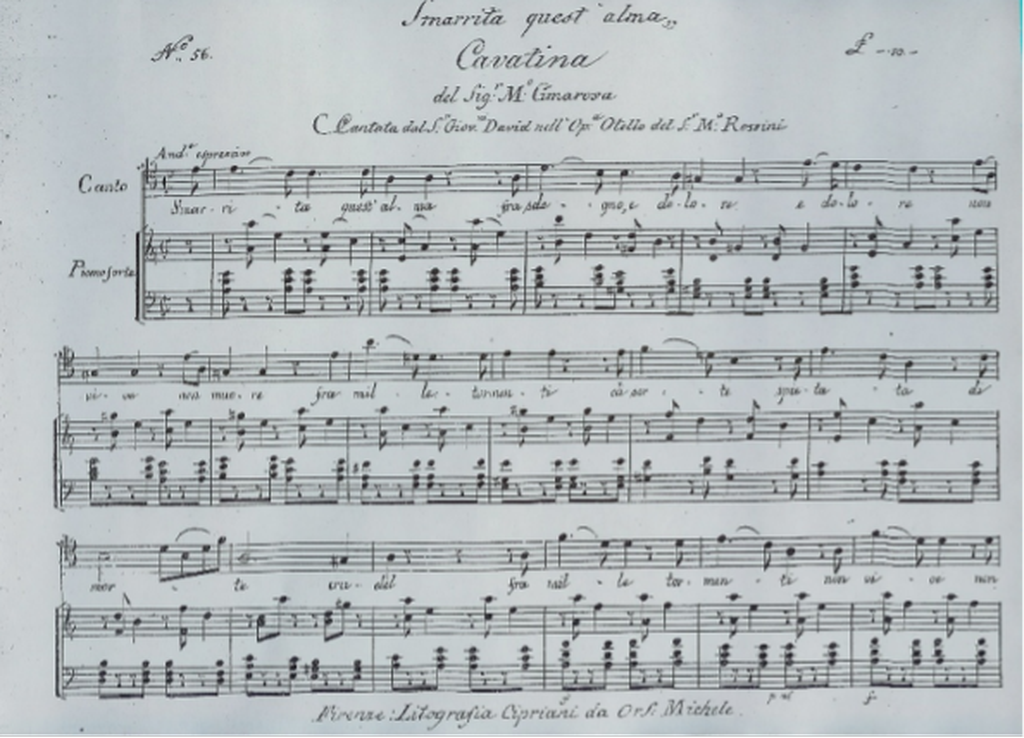

Une autre intervention significative qui tournait autour des qualités vocales du protagoniste romain fut l'insertion, avant le duo avec Iago, de Smarrita quest'alma, air tiré de Penelope de Cimarosa. Il s'agit d'un très précieux Andante espressivo tendu et dramatique, de facture mozartienne, idéal pour exalter les notes centrales de la voix de David.

Après avoir géré les adaptations des deux premiers actes avec le double objectif de satisfaire le nouveau public d'une part et de faire briller au mieux les interprètes disponibles d'autre part, l'auteur était attendu au troisième acte pour l'impossible tâche de remplacer un féminicide motivé par une jalousie bestiale par une fin heureuse digne d'un conte de fées, sans tomber dans le ridicule.

Une tâche d'autant plus ardue que le troisième acte d'Otello constitue le point culminant dramatique de l'œuvre et représente un chef‑d'œuvre d'unité dramatique et d'écriture musicale, dans le seul numéro qui le compose.

Maître dans son art, Rossini commença par supprimer les 27 mesures de la Canzone del Gondoliere [sic], dont le Maestoso, qui commence en pp avec des interventions en dolce du cor et du basson, reprises par la clarinette et la flûte, suivi de la voix hors scène du gondolier dans une citation improbable de Dante (« sentesi da lungi il Gondoliere, che scioglie all'aura un dolce canto » dans la partition) jetait un voile de mélancolie pathétique et funeste.

Le tournant de l'histoire après la Canzone del salice, lorsque, à la place du duo retentissant de la confrontation entre Otello et Desdémone, nous entendons la réconciliation inattendue sur les notes de Amor!… nom puissant tiré d'Armida (Naples, 1817) et la fin heureuse générale avec le recours au vaudeville Or più dolci intorno al core tiré de Ricciardo e Zoraide (Naples, 1818). Ces morceaux n'ont en commun que leur origine napolitaine et sont simplement juxtaposés, mais au final, à condition de ne pas penser un seul instant à l'original, ils ont au moins le mérite de terminer l'action assez rapidement et sans trop de regrets.

Otello à Bad Wildbad 2025

Il faut rendre hommage au festival de Bad Wildbad d'avoir remis en scène, même sous forme de concert, non pas un Otello avec une fin heureuse, mais l'Otello tel que Rossini l'avait arrangé pour la saison du carnaval romain de 1820, nous donnant ainsi l'occasion de constater par nous-mêmes une pratique d'exécution très répandue à l'époque et souvent encouragée par l'auteur, consistant à couper, emprunter et auto-emprunter. Ce dernier avait tout intérêt à superviser personnellement les modifications apportées à un passage important de la vie artistique, comme dans le cas présent où, avec la disponibilité d'un Giovanni David en pleine forme pour le rôle principal et dans une Rome papale où un assassinat par suffocation aurait été mal toléré, un changement aurait ouvert la voie à l'affirmation du titre.

Le vif intérêt musicologique pour l'écoute de la version inédite de l'œuvre n'a pas été à la hauteur du résultat musical de la seule représentation sous forme de concert, qui s'est tenue dans une Trinkalle de Bad Wildbad à guichets fermés, et dont la qualité était globalement inégale.

Le maestro Nicola Pascoli a remplacé Antonino Fogliani à la tête des ensembles de la Philharmonie Szymanowski de Cracovie. Dans un environnement acoustique défavorable en raison d'une sonorité excessive et confuse, il parvient à ne pas couvrir les chanteurs, ce qui est déjà beaucoup. Il dirige avec assurance l'orchestre, qui n'est pas irréprochable dans les cuivres et générique dans le son des cordes, et un chœur réduit à la seule présence de voix masculines, conséquence logique de la scène romaine. Il soutient le chant avec attention, mais reste toutefois mécanique et peu inspiré dans les récitatifs.

Protagoniste de la soirée, avec un retour aux rôles rossiniens qu'il a fréquentés au début de sa carrière, le ténor Francesco Meli incarne pour la première fois un Otello (rossinien… il a déjà chanté le rôle d'Otello dans l'opéra de Verdi) à la grande présence scénique. Sa voix est douce et solaire dans les registres médiums, il fait preuve d'un beau phrasé et d'une grande précision rythmique.

Il descend avec difficulté dans les graves écrits pour Nozzari, mais supporte le poids des fréquentes déclamations. Plus problématiques sont les passages d'agilité, qui manquent de maîtrise stylistique et de familiarité avec le bel canto rossinien, ainsi que quelques écarts soudains dans les aigus, avec des sons plutôt poussés plutôt que brillants.

C'est dans l'air de Cimarosa, qui semble avoir été écrit pour sa voix, comme il a dû le chanter pour David, qu'il trouve l'un de ses meilleurs moments en termes de tension dramatique et de maîtrise du legato.

Dans l'ensemble, la Desdémone de Diana Haller, mezzo-soprano croate, est moins convaincante. Elle peut compter sur une belle voix et un volume important, mais maîtrise mal la colorature. Elle se distingue dans les moments d'ensemble par son chant puissant, qu'elle soutient sans effort, mais qui se termine à plusieurs reprises par des aigus à la limite.

On pourrait penser que le détachement avec lequel elle interprète l'air du saule, singulièrement dépourvu de pathos et de tristesse, ainsi que le ton tribun de la prière qui suit, visent à détourner l'attention du présage funèbre que nous découvrirons bientôt hors de propos.

Dans l'opéra du XIXe siècle, les servantes et les confidentes sont normalement des rôles réservés à une deuxième femme qui entoure la protagoniste. Ce n'est pas le cas cette fois-ci de l'Emilia de Verena Kronbichler, jeune mezzo-soprano précise et efficace dans ses interventions et dotée d'une présence scénique remarquable. Son interprétation de l'air d'Isaura dans Tancredi nous offre l'un des moments les plus réussis de la soirée, avec une voix pleine et douce, qui s'élève avec assurance dans le dialogue avec la clarinette obligée.

Après avoir souligné la qualité globale du groupe homogène de jeunes solistes qui se sont attaqués aux rôles masculins secondaires, il faut encore mentionner le bon Rodrigo de Juan de Dios Mateos qui, bien que privé de son grand air du deuxième acte, a l'occasion, dans le trio et dans les grands concertos, de faire preuve d'une voix sûre et agile dans les aigus.

À la fin du spectacle, des applaudissements très vifs ont salué tous les interprètes, avec le sentiment d'avoir fait un pas en arrière vers une pratique d'exécution issue d'une époque où l'opéra n'était pas un genre aseptisé réservé aux musées, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui.