Prémisses

Des œuvres issues de L’Odyssée, peu ont survécu à la mémoire des mélomanes sinon Il ritorno d’Ulisse in patria de Monteverdi, fondamental parce que c’est l’un des premiers opéras de l’histoire, montrant que l’œuvre d’Homère est source présente aux origines du genre. Beaucoup lient Idomeneo de Mozart à Homère, mais sans doute parce que c’est un des retours difficiles de la Guerre de Troie (pas le seul) et surtout, comme Ulysse, objet de la colère de Poséidon. C’est très indirect.

En revanche, Calypso, Circé, Polyphème sont l’objets d’opéras plus ou moins tombés dans l’oubli. Le dernier en date Ulisse, de Luigi Dallapiccola (1968) est une sorte de méditation sur la nature d’Ulysse, éternel voyageur.

En réalité, seule l’œuvre de Monteverdi est régulièrement reprise ces dernières années sur les scènes et son titre nous focalise sur le héros qui revient enfin chez lui.

L’œuvre de Gabriel Fauré au contraire fait de Pénélope, celle qui a attendu, le personnage central de ce qui est en quelque sorte la dernière journée de l’attente et le dénouement. En ce sens, nous sommes au cœur de l’action tragique qui est toujours celle du dernier jour.

Il y a donc a priori un paradoxe à appeler action « tragique » un épisode qui se termine bien, même si une tragédie ne se termine pas forcément mal.

La question du retour d’Ulysse est plus complexe qu’un simple retour, pas un simple « il revient, il tue les méchants et reprend sa vie d’avant ». Il revient après 10 ans de guerre et 10 ans d’errances, soit 20 ans d’absence. L’Ulysse qui part à Troie n’a plus rien de commun avec l’Ulysse qui revient, et Pénélope qui a attendu le retour d’Ulysse retrouve en réalité un quasi inconnu.

C’est bien le nœud de cette histoire : qu’est-ce que l’attente ? Qu’est-ce que les retrouvailles ? Et qu’est-ce que le temps qui passe ? …

J’ai noté avec un certain intérêt que cet opéra sur le temps qui est passé est créé en mars d’une année (1913) qui voit en novembre la publication de Du côté de chez Swann, premier tome de la Recherche du temps perdu de Marcel Proust. La question posée par Pénélope n’est pas celle d’heureuses retrouvailles de contes de fées, c’est celle d’un temps perdu qu’on ne retrouve pas.

Voilà les questions que pose Andrea Breth dans une production éminemment travaillée et complexe, mais qui laisse relativement de marbre, ce qui dans un contexte de Grèce ancienne, peut se comprendre mais moins à l’opéra qui est un art de l’émotion.

C’est un spectacle complexe parce que techniquement virtuose sur la scène du Prinzregententheater, qui requiert un personnel technique aussi nombreux que discret pour faire mouvoir sans cesse les caissons qui constituent l’essentiel du décor.

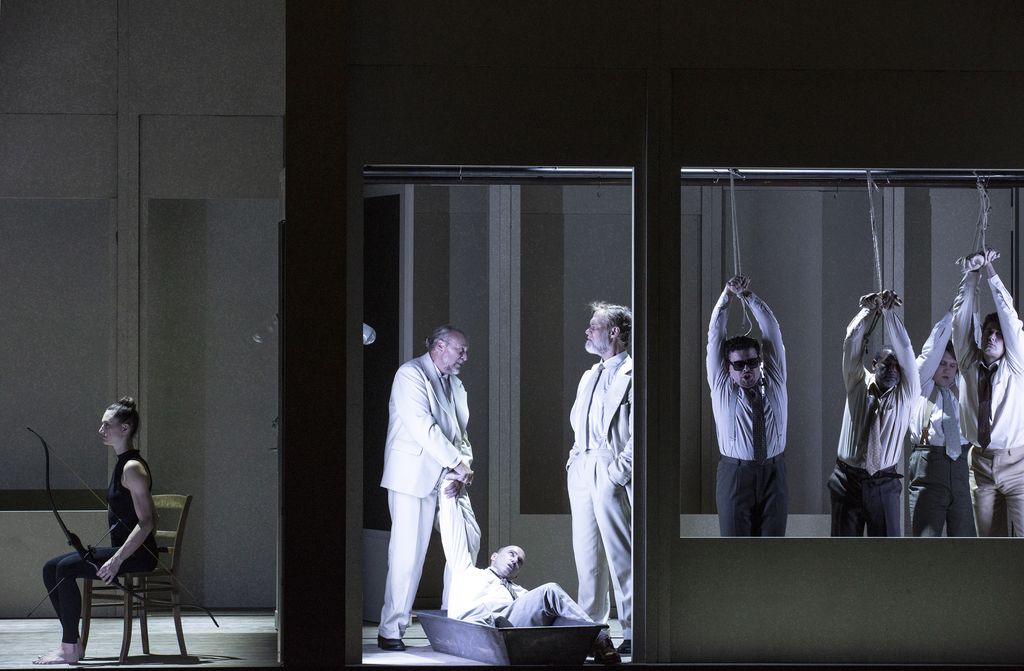

À part de rares moments où la scène est vide, parsemée de statues, les caissons sont assemblés et défilent de cour à jardin, lentement, comme le temps qui s’écoule sans répit, abritant chacun un moment, un décor, des personnages évoluant sans cesse dans des espaces séparés, comme des mondes cloisonnés qui ne se parlent pas (décor de Raimund Orfeo Voigt), aux dimensions suffisamment réduites pour donner l’impression d’étouffement.

C’est aussi un spectacle complexe parce que l’œuvre est difficile à monter avec un orchestre assez important, et surtout une distribution nombreuse, une foule de petits rôles, un chœur et des voix importantes. Elles sont rares, les maisons d’opéra qui aujourd’hui se lanceraient dans pareille opération d’exhumation, et il faut saluer l’initiative de Serge Dorny et de la Bayerische Staatsoper qui n’a pas lésiné sur la dépense.

La première image décline la production

Il faut évidemment partir de la première image de la production, une vieille dame en fauteuil roulant (qu’on suppose être Pénélope) traversant un espace rempli de statues de marbres déjà un peu abîmées, une image forte qui résume parfaitement le propos de la mise en scène. D’un côté la mémoire idéalisée, symbolisée par les statues, qui traditionnellement dans la Grèce ancienne fixaient pour l’éternité les êtres dans la fleur de leur âge, sans défauts et fixés dans le marbre dans leur éternelle beauté. Mais ces statues sont un peu élimées, elles ont-elles aussi traversé le temps, là manque un membre, ici une tête. L’idéal en a pris un coup.

De l’autre, l’héroïne comme vous ne l’avez jamais vu, diminuée, déshéroïsée, dépendante, et là c’est la vision d’un réel inattendu, aboutissement de vingt ans de guerres et d’errances, une image qu’on reverra ensuite avec Ulysse dans le fauteuil. Cette image initiale nous dit à elle seule toute l’intention de la mise en scène.

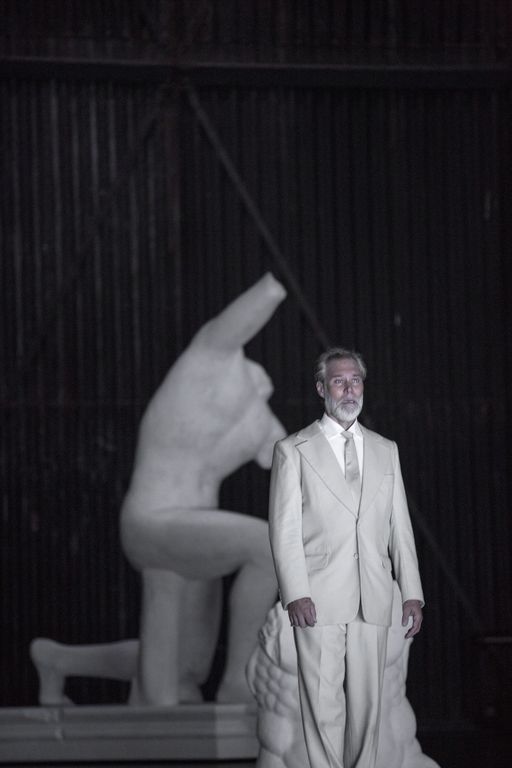

L’absence de costumes « à l’antique » (costumes de Ursula Renzenbrink) éloigne aussi toute tentation du ridicule, en empêchant une idéalisation faussement historiciste, dans la mesure où le costume est « à l’antique », correspondant à notre vision du monde ancien. De l’antique, il y a ces statues muséales, c’est-à-dire sans plus avoir leur effet initial de beauté vivante, mais de témoignage presque anecdotique. Andrea Breth nous indique quelle mémoire elle fait émerger, celle du musée, celle qui ne correspond en rien à une réalité : la statuaire grecque que nous voyons dans les musées aujourd’hui, faite de beau marbre blanc (ici ce sont des copies de plâtre, comme dans un atelier où l’on s’escrimerait à « reconstituer » un passé qui n’est plus et qui s’effrite.) nous l’avons toujours rêvée ainsi, mais la statues étaient peintes et donc « vivantes ». En marbre, elles sont déjà mortes.

C’est bien l’idée qui m’a traversé en voyant cette première image, la mort irrémédiable de ce qu’on croyait vivant, et dans ce contexte l’attente de Pénélope n’est plus l’attente d’Ulysse, mais l’attente en absolu, qui permet d’échapper aux contingences (les prétendants), qui permet de donner un sens à une vie qui n’en a plus (pour les autres et pour soi), et le tissage du linceul qu’on défait dans la nuit n’est plus un trucage, mais l’emblème d’un temps immobile où plus rien de prend sens. Pénélope, ou la Norne du temps immobile.

C’est tout le sens de ce premier acte de nous faire percevoir le temps immobile où plus rien n’a de sens c’est-à-dire de direction, où chacun est dans son rôle d’attente, dans une sorte de banalité multiple.

Pénélope (Victoria Karkacheva), jupe et chemisier strict, telle une gouvernante, qu’on distingue à peine d’Euryclée (Rinat Shaham), les servantes, dans leur activité mécanique de servante (j’ai pensé aux servantes de la fameuse Elektra d’Everding (Hambourg/Paris) qui nettoient sans plus savoir ce qu’elles doivent nettoyer), ou en tas dans une chambre, coincées, comme si elles s’entassaient après avoir servi, comme un tas de choses informes, et puis les prétendants, voleurs et violeurs, qui se servent dans les servantes plus ou moins consentantes, et puis Ulysse, tout en blanc, vieillard barbu et « noble » qui traverse ce monde presque comme un fantôme.

Pas de Télémaque dans ce monde essentiel, il serait trop anecdotique, mais un petit berger, un enfant (chanté par un soliste du Tölzer Knabenchor) qu’on prendrait pour Télémaque (un peu jeune quand même…) si l’on voulait à toute forces une image d’enfant, c’est-à-dire une image de temps des débuts à moins que ce ne soit aussi une image de la lointaine jeunesse d’Ulysse. C’est en tout cas un signe du temps qui passe et qui transforme.

Enfin, Eumée, le vieux porcher, berger dans cet opéra, qui ici dans cette vision est jeune, et qu’on affuble de deux moutons, sorte d’image arcadienne qui nous détache de la réalité de L’Odyssée en faisant une sorte de scène de genre.

En somme, une série d’images, de tableaux, je dirais presque d’icônes qui nous racontent une absence d’histoire, un non-récit, dans un premier acte où en fait tout est fait pour qu’il ne se passe rien et qu’on le ressente profondément.

Il s’agit bien de faire ressentir le vide puisque tout le premier acte n’est qu’un non-événement. Et c’est d’autant plus sensible que les personnages abondent comme une fourmilière qui tournerait en rond, ou une ruche sans miel : tout le monde attend, Pénélope son Ulysse, Les prétendants leur Pénélope et le spectateur qu’il se passe quelque chose.

Dans ce monde de la vacuité forcée, seule la musique bouge.

Ce premier acte se termine par l’arrivée d’Ulysse le vieillard, reconnu par Euryclée, mais que Pénélope ne reconnaît pas. Tel Oreste revenant à Mycènes, tous le reconnaissent et même les chiens, mais pas les principaux intéressés, Elektra à Mycènes et Pénélope à Ithaque. Ce sont les petits, les servantes, la nourrice qui accueillent Ulysse, comme si la vie, c’était eux qui l’avaient en dépôt et comme si la trop longue attente avait fini par aveugler et détruire le sens.

Et parallèlement la dramaturgie s’accélère : Le stratagème de Pénélope (le linceul qu’elle tisse et défait) est découvert et les prétendants exigent une réponse. La tragédie, c’est très bien fait : Ulysse est arrivé et Pénélope l’ignore, les prétendants se font pressants et donc les réponses doivent être données. Le temps s’accélère… Enfin.

Deux actes composent la deuxième partie, qui ensemble durent autant que toute la première. C’est aussi une manière d’accélérer l’action que de l’interrompre et de la reprendre. C’est enfin une manière de préparer le suspens que de ménager des effets sans cesse reportés.

Dans le deuxième acte, tout se met en place avec une scène bucolique incluant les pâtres (et donc Eumée le vieux porcher devenu jeune berger), il s’agit d’abord d’évoquer un bonheur simple, le bonheur simple des gens simples dans la bonne tradition des récits édifiants. Il s’agit ensuite de préparer Pénélope à l’arrivée d’Ulysse, sans qu’elle s’en doute (encore qu’elle semble bien reconnaître la voix de l’absent dans la voix du vieillard), et de préparer le piège destiné aux prétendants, à savoir tirer avec l’arc d’Ulysse.

Il s’agit enfin pour Ulysse de s’assurer du « petit personnel » pour massacrer les prétendants quand tout aura été découvert. Donc l’acte est celui d’une mise en place, où Eumée a un rôle particulier, mais où jusqu’au bout Pénélope est tenue à l’écart du secret que désormais tout vont connaître : aucune action encore, mais un discours qui n’est plus d’attente, mais quasiment performatif, où tout le monde sait (et cette fois-ci Pénélope finit par le sentir) qu’il va se passer quelque chose le lendemain.

Pourquoi cette révélation tardive ? Pourquoi Ulysse retarde-t-il sans cesse ce moment ? Il « tend des perches » à Pénélope, la rassure, lui annonce que l’arrivée d’Ulysse est proche, mais comme dans les bons récits, il veut apparaître vainqueur et en majesté aux yeux de sa belle : on est dans une sorte de morale de chevalerie où le chevalier (Ulysse) conquiert sa belle au cours du tournoi.

La fête du lendemain doit décider qui épousera Pénélope : le vainqueur, qui ne peut être qu’Ulysse (c’est une histoire tellement connue qu’aucun suspense n’a besoin d’être ménagé) retrouvera sa bien aimée au cours d’une sorte de remariage symbolique, d’épreuve vaincue qui montrera qu’après vingt ans, Ulysse est tel qu’en lui-même. Cette épreuve est nécessaire pour prouver à Pénélope qu’il est encore celui du souvenir et de la mémoire perdue. Sans le tir à l’arc, le massacre des prétendants n’aurait pas la même saveur ni le même sens. Il ne serait que vengeance. Avec le concours, il est reconquête sur une troupe indigne. Ulysse a regagné son statut.

Pour montrer à la fois l’urgence et l’éloignement,avec les effets induits de la séparation, Andrea Breth a créé des doubles d’Ulysse et Pénélope, qui se croisent et qui font que presque jamais le véritable Ulysse ne se trouve face à la véritable Pénélope, mais toujours plus ou moins face au double de l’un ou de l’autre. On est toujours face à une projection ou une image de l’autre, et ainsi on se croise sans se voir… Vous qui passez sans me voir… Évidemment cela affecte la lisibilité, mais comme souligné plus haut, l’histoire est suffisamment connue pour qu’on s’en sorte sans trop de problèmes. Ainsi, les deux protagonistes s’évitent sans cesse, pour mieux préparer la rencontre finale.

Le troisième acte est un acte d’action, massacre, retrouvailles, final glorieux. Mais Andrea Breth ne doit pas rompre le rythme installé dès le départ, et donc doit créer des images qui soient des emblèmes : d’abord, des carcasses pendues à des crocs de boucherie anticipent le massacre, font semblant sans faire sanglant. On sait, didactiquement (et très brechtiennement) ce qui va se passer, mais en gardant la distance. Alors quand ensuite on voit sans une goutte de sang les prétendants pendus à ces mêmes crocs, le rapport est établi, l’image est claire et suffit.

On ne voit pas Ulysse tirer à l’arc non plus. Une archère dans un des caissons après forces gestes acrobatiques tire à sa place et avec son pied dans une chorégraphie contorsionniste qui mime la difficulté et la fait percevoir : distance encore, mais aussi performance en direct. On a encore une fois Brecht, mais Brecht au cirque : on sent le public respirer.

Et puis il y a cette image finale, sur le chœur de triomphe (on rend grâce à Zeus) où les deux se sont reconnus, mais là encore loin de toute effusion, loin de tout triomphe direct et facile, ils se tendent le doigt, comme Dieu et Adam du Michel-Ange de la Sixtine, en une image ‑il faut le dire- magnifique, sans se toucher, comme si l’effort était trop grand, trop surhumain dans une sorte d’impossibilité de parier sur le futur.

Andrea Breth refuse a priori de donner à cette histoire sa part de rêve, elle essaie de montrer qu’après vingt ans, tout a changé, sentiments, aspects physiques, contextes : plus de romantisme des retrouvailles, plus de réveil de la passion, le temps est passé et a tout laminé. Si Ulysse est un vieillard à la barbe blanche, Pénélope est souvent accroupie, ou couchée, comme incapable d’agir, ou même de le vouloir. On comprend pourquoi Télémaque est absent : dans ce paysage un peu fixe et sans saveur, Télémaque qui a un grand rôle dans l’Odyssée au moment du massacre des prétendants, serait une trop grande source de vie, une trop grande projection sur l’avenir. Ce que montre la partition, c’est juste les retrouvailles, avec juste ce qu’il faut d’artifice pour faire croire au triomphe, à charge ensuite pour les metteurs en scène de tempérer la joie générale.

Andrea Breth a voulu montrer une histoire aporétique, celle de l’impossibilité de retrouver une réalité sereine après vingt ans d’une attente et d’un espoir qui peu à peu se sont transformés en rituels plus ou moins vidés de sens, et qui néanmoins continuent de faire croire. Alors on ne se touche pas, on ne touche pas, on reste presque sans émotion, dans un défilé d’images plastiquement fortes, mais qui ne donnent aucune chair à cette histoire. C’est tout cette absence de chair chez les deux protagonistes qui frappe, une chair qui bon an mal an, est transférée aux personnages secondaires, Eumée, Euryclée, les servantes (en bien ou en mal d’ailleurs) : ce sont les « petits » qui portent la vie, une vie qui semble-t-il a quitté les deux héros, ou du moins une vie et ses palpitations, au profit d’une vie végétative et sans réelle attente. Il faut aux prétendants une sacrée patience pour attendre, mais, outre qu’ils passent leur temps à festoyer et lutiner la chair fraiche disponible, ils sont eux-aussi fixés par la mise en scène dans le « club » fermé des méchants, aussi gravés dans le marbre/plâtre que les héros, comme dans des métopes de temple grec.

Andrea Breth dessille nos yeux et nous montre qu’il ne faut jamais croire aux légendes, surtout celles qu’on traine depuis les années d’enfance.

La musique

Dans ce paysage sans issue, il reste la musique si les yeux n’y croient plus.

Serge Dorny a réuni une belle distribution très réussie si l’on considère le point de vue d’un munichois qui n’a jamais entendu parler de cet opéra, le découvre, et lui fait un incroyable triomphe (standing ovation etc…).

On sait que Fauré a mis du temps pour achever la partition. L’idée en remonte à 1907, et tourne autour de la grande vedette Lucienne Bréval, sans doute à l’origine de la concentration du titre sur Pénélope et non Ulysse. Nous sommes à l’époque où Strauss triomphe avec sa Salomé (1905, Dresde, création à Paris au Châtelet en 1907) avec cette orchestration opulente, post-wagnérienne. Et Fauré a fait dès 1888 le voyage de Bayreuth, un rituel que toute la classe musicale et intellectuelle française accomplit à l’époque : n’oublions pas la « revue wagnérienne » dirigée par Edouard Dujardin, à laquelle participèrent les plus grandes plumes du Gotha littéraire et artistique français (Verlaine, Mallarmé, Huysmans etc….), Wagner circule partout et malgré tout.

Que la musique de Fauré ait des références qui plonge dans le wagnérisme justifie aussi le choix du Prinzregententheater pour ces représentations, théâtre de l’époque (1901), imitant le Festspielhaus de Bayreuth.

Fauré n’est pas Wagner, mais il l’a écouté et il sait comment faire d’une musique non un accompagnement mais un prolongement du texte et de l’action. Si l’action scénique notamment au premier acte est absente, c’est dans la fosse qu’il se passe des choses, d’autant que le livret de René Fauchois n’est pas un chef d’œuvre impérissable.

Certes, l’œuvre de Fauré dans son ensemble est bien plus dédiée à la mélodie et à la musique de chambre qu’au monde de l’orchestre, et encore moins à l’opéra. La longueur de la gestation de Pénélope nous dit assez qu’il n’avait pas la fibre lyrique d’un Rossini ou d’un Donizetti qui vous faisaient un opéra en quelques semaines. Mais lors de ma première audition de l’œuvre en salle, j’avais gardé l’impression d’une masse lente, et peu contrastée sans grandes couleurs. Ici, porté sans doute par le contexte, la salle merveilleuse et la qualité de l’exécution, c’est avec une tout autre impression que je suis sorti du spectacle.

Il y a dans cette musique une sorte de creuset où se lisent des moments symbolistes à la Debussy, des souvenirs de Saint Saëns (qui savait, lui ce qu’est un opéra même si on ne joue plus que Samson et Dalila aujourd’hui sur la grosse douzaine d’opéras composés, des procédés wagnériens dans la manière de travailler avec le texte et de faire parler les instruments (les bois par exemple) et ainsi rendre expressif l’orchestre quand la dramaturgie fait défaut. Fauré, professeur de composition (maître de Maurice Ravel, de Nadia Boulanger et de George Enescu), sait ce qu’écrire signifie et il y a un vrai texte musical qui se déploie en fosse, que l’acoustique très ouverte du Prinzregententheater valorise : si le théâtre ressemble à Bayreuth, il n’en est rien par l’acoustique : la fosse n’est pas couverte et la musique est fortement présente : sans jamais être envahissante, elle reste, au contraire de Bayreuth, au premier plan.

C’’est bien cette clarté et la complexité de la composition dont Susanna Mälkki rend compte dans ce qui me semble l’une de ses meilleures rencontres à l’opéra. Avec la complicité d’un Bayerisches Staatsorchester exceptionnel, elle ose affronter l’œuvre avec cran, franchise, netteté, et insuffler le sens dramatique qui manque singulièrement au livret. Alors, ce qui apparaît immédiatement, c’est que la fosse porte non les « tempêtes », le mot est un peu fort (même si « l’orage » y est présent, figure traditionnelle des drames d’opéra), mais les agitations et les douleurs qui traversent les cranes, elle porte ce que les mots ne disent pas ou mal, elle porte le drame quelquefois à fleur de peau, n’hésitant pas à « trahir » de manière bienvenue cette « élégance » de la musique française qui ferait paraît-il son prix. Comme à son habitude, elle soigne le détail, fait entendre d’infimes phrases, dirige avec une vraie précision, mais elle le fait sans esprit de géométrie, préférant l’esprit de finesse parce qu’elle porte résolument le sens plus qu’une construction. Elle porte une ligne, des contrastes, des heurts, et tout à coup on découvre un vrai son, une urgence, un drame, on découvre des moments extatiques brusquement interrompus, des lignes brisées là où l’on pensait entendre un long tunnel sans fin : on découvre enfin une vie intense qu’on disait manquer à cette musique. Elle sait aussi souligner les moments de véritable innovation, notamment dans le premier acte, étonnant par ses couleurs, par la variété des approches, par sa vie souterraine, sans insister sur ceux plus convenus (la fin, l’action de grâce à Zeus) des deuxième et troisième acte où la musique est moins inventive dans l’expression de la tension dramatique « à vue » que dans celle, contenue, d’un premier acte que j’ai complètement redécouvert, précédé d’un magnifique et somptueux prélude.

Au total, et au-delà des chanteurs, c’est la grande nouvelle de la soirée : on découvre un vrai compositeur, plus brillant et moins conforme que prévu, là où l’on attendait – porté par le souvenir un peu pénible – un pensum. Et le public ne s’y est pas trompé qui a salué la cheffe avec cette chaleur qui correspond sans aucun doute à la révélation musicale qu’il a reçue. Pénélope opéra découvert en 2002 en Allemagne est le grand succès de ce Festival : il y avait même devant le théâtre des « Suche Karte », un signe qui ne trompe pas.

Les voix

Les choses deviennent plus problématiques quand on aborde la question vocale pour une raison évidente : la relation du texte à la musique est structurelle, et entendre le texte – comme chez Wagner- est déterminant pour l’effet produit. Le texte est fait d’alexandrins de salon aimables, et à certains moments, le sonnet d’Oronte du Misanthrope n’est pas si loin, ou au moins un exercice de style chez les Verdurin, pour rester dans un parfum Proustien, et le livret n'est pas, nous l’avons souligné, un chef d’œuvre du genre mais il doit être entendu et compris.

Malheureusement, on chante peu d’opéra français et le français est difficile à prononcer et à émettre, indépendamment des qualités vocales des uns et des autres. On aboutit donc à ce paradoxe d’une excellente distribution, avec les voix justes, les timbres qu’il faut, mais en butte aux écueils de la langue.

Un seul exemple, le jeune baryton britannique Thomas Mole, qui chante Eumée, membre de la troupe après avoir passé deux ans dans le remarquable Studio de la Bayerische Staatsoper, l’un des meilleurs sinon le meilleur en Europe. La voix porte bien, le timbre est vraiment velouté et délicat, le chant est intelligent, mais les problèmes d’émission en français, d’accents, de pose de voix rendent ses monologues (qui sont parmi les moments les plus poétiques de l’œuvre) difficiles à entendre. Non que le français ne soit pas compréhensible, mais cela sonne un peu étrange à une oreille française, parce qu’il n’y a pas de naturel ni de fluidité.

On va me répliquer – sans doute avec raison, que le public présent n’est sans doute pas trop francophone et que ces délicatesses ne concernent que des oreilles françaises trop difficiles et chichiteuses… On devra alors m’expliquer pourquoi ce même public non francophone lors des saluts des prétendants, réserve à Loïc Félix, qui chante Antinoüs et seul francophone authentique de la distribution une réelle ovation singulière, parce que son Antinoüs est un chef d’œuvre de clarté, de limpidité, d’à‑propos, d’expression, de vivacité, de fluidité, avec les accents justes quand il faut et une incroyable respiration du texte qui tranche tellement avec ses collègues. Le public munichois ne s’y est pas trompé : c’était là qu’on entendait une vérité du texte, dit avec naturel et chanté avec classe.

Ce n’est pas une question de « coaching » (comme on dit) linguistique contingent, parce que le texte, bon ou mauvais, n’est pas si facile à digérer, que l’alexandrin se chante doublement, en prose et en musique, que les accents doivent être posés, et qu’au total, il y a de la bouillie sonore dans l’air.

Je le répète, ce n’est pas une question de qualité vocale et on entend aussi les efforts des artistes pour chanter clairement, c’est une question d’accents dans la phrase, de rythmes, c’est aussi une question de sens donné aux mots – difficile si on ne les comprend pas. En bref une question de pratique, au-delà des efforts réels de chacun.

La difficulté provient du nombre de « petits » rôles, où chacun intervient de manière ponctuelle, et au détour de chaque intervention on repère une qualité de timbre (Martina Myskohlid, Alkandre, ou Ena Pongrac, bien connue depuis Genève et toujours excellente, en Phylo) une voix projetée intelligemment avec une technique à suivre comme Elene Gvritishvili (Eurynome), la jolie ligne de Seonwoo Lee en Melantho, le lyrisme d’Eirin Rognerud en Lydie ou la voix large et sombre de la Cléone chantée par Valérie Eickhoff. En somme, chaque profil montre avec quel soin les voix ont été choisies, membres du Studio, de la troupe ou de troupes voisines, ou à peine lancées dans la carrière comme Ena Pongrac qui fut sur cette scène une belle Varvara de Katia Kabanova.

Même soin donné à la distribution des prétendants, John Williams (Léodès), Dafydd Jones (Pisandre) ou Zachary Rioux (Ctésippe) appartiennent ou ont appartenu au Studio de la Bayerische Staatsoper tous assez sûrs, tandis qu’en Eurymaque (le plus méchant) le baryton Leigh Melrose si à l’aise en scène montre comme toujours des qualités d’expression éminentes avec une voix qui m’est apparue cependant avoir perdu un peu de sa solidité, en peu en deçà de l’attendu. Quant à Loïc Félix en Antinoüs, nous avons déjà dit tout le bien qu’il fallait en penser.

Comme toujours le jeune soliste du Tölzer Knabenchor se sort avec les honneurs de l’épreuve du feu : il y a chez ces jeunes chanteurs une sorte de permanence dans l’excellence qui stupéfie.

Enfin le chœur qui n’est pas celui de la Bayerische Staatsoper, sans doute trop pris par ailleurs pour apprendre encore une nouvelle partition, mais le Vokalensemble "LauschWerk", dirigé par Sonja Lachenmayr, affronte sa partie avec vaillance et un français assez clair.

Enfin dans toute cette riche palette vocale se détachent les trois solistes qui avec Loïc Félix sont les plus marquants.

En Euryclée, Rinat Shaham impose un personnage, assez fixe comme les autres et lisant en permanence un magazine, comme ces gens qui dans une salle d’attente de médecin, lisent pour tromper le temps qui passe ou les angoisses. Son timbre sombre, charnu, frappe et son émission française assez claire pose cette voix au grave particulièrement riche qui donne au personnage un statut particulier qui ne serait pas sans rappeler une sorte l’Ulrica de Ballo in Maschera, banale dans ses gestes et prêtresse divinatoire par la voix. Très belle prestation.

On a souvent entendu Brandon Jovanovich, jamais il n’a convaincu, ni en Hermann de Dame de Pique, encore moins en Parsifal.

C’est très différent ici. Il y est même surprenant. La voix a perdu de son éclat, et il fait de l’absence relative un atout de cet Ulysse fantomatique qui traverse l’œuvre, son français est clair, le timbre légèrement voilé, et il est vraiment incarnation de ces héros fatigués, avec de très beaux restes, transformés par la vie qui en un dernier suprême effort regagnent quelque chose de leur héroïsme. C’est peut-être de lui qu’émane une authentique humanité, c’est-à-dire une certaine émotion. C’est en tout cas pour moi une de ses meilleures interprétations.

Enfin, Victoria Karkacheva, membre de la troupe et qui commence à chanter sur toutes les scènes est une Pénélope à la voix incisive, puissante, assez dramatique. La vocalité de Pénélope est sur une ligne de crète entre mezzo aigu (Kundry), et soprano dramatique, une voix hybride qu’en enregistrement une Jessye Norman épousa. Karkacheva n’a pas cette voix si fruitée et si charnue, mais elle a une certaine vigueur, une belle projection, et même une vraie souplesse qui évite les dangers de sons trop métalliques. C’est assurément une belle artiste qui s’impose en scène.

Mais malheureusement, on ne comprend pas grand-chose de ce qu’elle chante sinon en regardant les surtitres (en allemand et anglais…), on entend bien quelquefois des mots, ce qui montre qu’elle a pris du soin à travailler la langue, mais sans fluidité, sans discours, sans naturel, et au bout du compte, on se laisse aller au son, jamais désagréable, toujours maîtrisé, en renonçant à écouter le mot ou la phrase. Ce n’est pas rédhibitoire parce que l’artiste s’impose, mais c’est vraiment dommage car un français plus maîtrisé et plus chanté, aurait donné immédiatement à la prestation déjà imposante une force définitive.

Au total, c’est une vraie et grande soirée musicale, réussie malgré les problèmes de langue de certains, parce que le succès auprès du public est indéniable. Andrea Breth a signé là une production intelligente, sans concessions, qui refuse le bonheur de la légende pour nous plonger dans les malheurs structurels de l’humain, c’est un regard glacé et distancié qui agacera les ennemis du Regietheater mais on ne peut lui nier une vision nettement plus réussie que sa Salomé ou sa Butterfly d’Aix.

Mais surtout, nous garderons le souvenir d’une authentique (re)découverte musicale grâce au magnifique travail de Susanna Mälkki et du Bayerisches Staatsorchester et à une distribution globalement exemplaire. On sent bien que cette production typique de festival ne sera pas reprise de sitôt. Si c’était pour envoyer tout ce beau monde à des leçons de phrasé français en laissant du temps au temps, ce serait idéal, mais la leçon de cette Pénélope, c’est que le temps perdu ne se retrouve pas.