On attendait beaucoup de ce nouveau Ring à Bastille, peut-être trop. La faute sans doute au cycle précédent, signé Günther Krämer, qui avait laissé un souvenir poli, presque aseptisé : un Regietheater timoré, sans aspérités, loin des audaces qu'on observe habituellement outre-Rhin. Avec Calixto Bieito, metteur en scène espagnol dont nous suivons le travail depuis ses débuts, l'attente était d'autant plus forte : son Ring parisien, longtemps différé par la pandémie, semblait l'occasion idéale de déployer enfin une vision ample, radicale, charpentée.

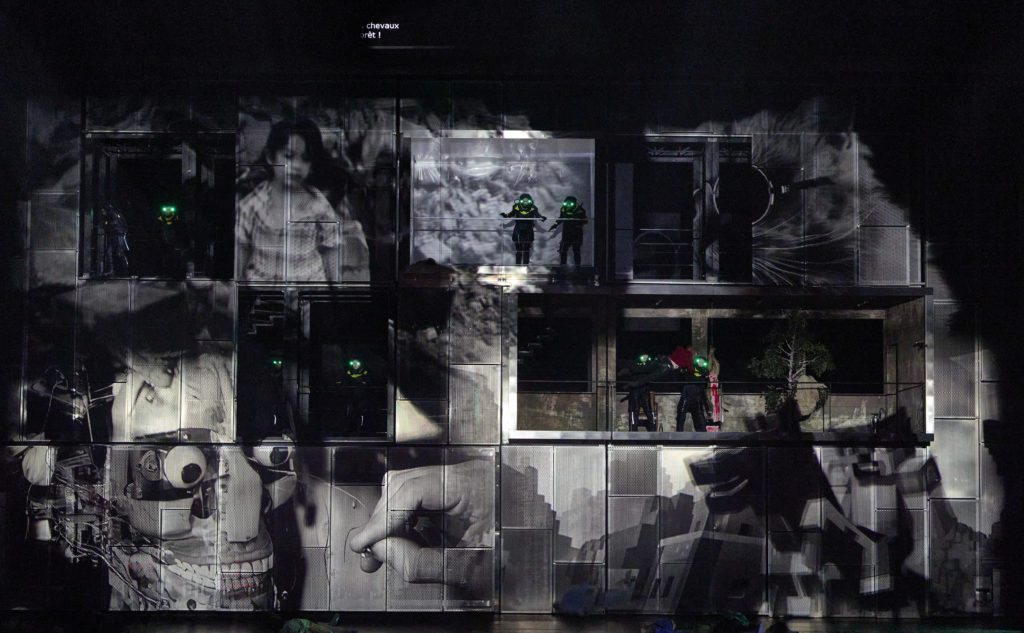

Or, ce que révèle cette Walkyrie, seconde étape du cycle, c'est d'emblée un paradoxe troublant : non pas une pénurie d'idées, mais plutôt leur incapacité à se fédérer, leur difficulté à s'agglomérer en un ensemble cohérent. Les motifs abondent — parfois jusqu'au vertige — mais leurs associations se révèlent souvent stériles, menant à des impasses interprétatives que nous tenterons d'éclairer dans ce compte-rendu. Impossible pour autant de parler de "prolifération incontrôlée", car rien ici n'échappe réellement à la volonté du metteur en scène ; mais plutôt d'une logique d'accumulation, presque sauvage, où l'effet visuel ou conceptuel prime sur la construction d'un sens satisfaisant sur la durée. Comme ce décor unique, qui en est une première manifestation : une haute cage métallique, faite de cellules et de parois perforées qui rappelle, certes, le Walhalla entrevu à la fin de Rheingold. Mais ce décor enferme littéralement l'action, au point que la dramaturgie s'inscrit dans un appareillage sécuritaire, froid, quasi carcéral – une sorte de structure segmentée en alvéoles, chacune devenant une petite scène autonome, ce qui complique encore la lisibilité du tout. Le seul avantage se situe sur le plan acoustique puisque les chanteurs sont placés sur un proscenium extrêmement réduit qui flatte les voix en créant un effet visuel vertigineux. Mais c'est l'espace dramatique qui paie le prix de cette efficacité sonore : l'action se heurte à ce mur qui peine à devenir une surface de sens. Bieito n'est-il pas devenu le prisonnier de sa propre logique ? À force d'empiler les signes, de multiplier les stimuli visuels, de densifier les images, il produit un univers certes foisonnant, mais où les signes se paralysent mutuellement. Beaucoup d'éléments existent… mais peu résonnent au final. Trop d'idées sont là "pour exister", et non pour irriguer l'action. L'effet est immédiat : une sensation de sursaturation, de tension diffuse, mais rarement d'élan dramatique. Ainsi commence cette Walkyrie : dans un tissu d'images et de dispositifs dont l'abondance impressionne mais dont la nécessité reste à démontrer. Là où l'on espérait un approfondissement après Rheingold, on découvre une mécanique où l'accumulation affaiblit la dramaturgie au lieu de la nourrir.

Acte I

Ce premier acte donne d'emblée la mesure d'un imaginaire en forme de signature esthétique : un espace clos, saturé de signes, dominé par cette haute et vaste cage métallique conçue par la fidèle Rebecca Ringst qui occupe tout le plateau, segmentée en cellules et parements de tôles perforées. Un décor qui n'a rien de neutre mais qui constitue une architecture contraignante, presque carcérale. Elle évoque, par sa verticalité et ses compartiments, une façade de Walhalla aux allures de prison numérique qui renvoie à l'univers des espaces de stockage de Big Datas. Au cœur de cette structure monumentale, le logis (ou plutôt le "salon") de Hunding – plus étroit que misérable – semble littéralement comprimé : un intérieur trop petit pour le contenant qui l'entoure. L'impression immédiate n'est pas celle d'un foyer mais celle d'une pièce de survie qui rappelle les images des immeubles ukrainiens survivant aux bombardements, avec des rideaux en lambeaux qui suggèrent une violence venue de l'extérieur qui contraint les personnages à rester confinés.

L'arrivée de Siegmund renforce l'idée d'un monde extérieur contaminé où l'air lui-même est devenu danger. Le héros apparaît équipé d'un masque à gaz, de lunettes de protection, d'un réservoir d'oxygène sur le dos, comme un rescapé fuyant un hiver nucléaire ou un accident chimique. Tous ces signes, filmés et rediffusés en très gros plans sur la surface entière du décor, créent un premier vertige : l'action n'est plus seulement visible, elle est surveillée. Sarah Derendinger a imaginé un système de caméras disséminées dans la cage captent les gestes, les fragments de visage, les réactions, et les projettent en direct sur cette façade métallique. La scène vécue par les chanteurs s'inscrit alors dans une image vidéo à échelle démesurée – une image qui la surplombe, la double, l'encadre. L'idée pourrait être remarquable : ce jeu constamment rejoué entre le réel et sa traduction technologique souligne l'état de siège, la paranoïa, le sentiment d'être observé dans la moindre respiration. Mais l'utilisation systématique du procédé l'épuise rapidement. À force de voir l'action redoublée en permanence, on ne distingue plus ce qui devrait être intime de ce qui appartient à l'univers du contrôle. La tension que crée cet effet de surveillance constante finit par se dissoudre dans une répétition mécanique qui apaise au lieu d'opprimer.

C'est pourtant un moment intéressant : la dramaturgie mise en place par Bieito devient celle d'un monde où l'espace privé n'existe plus, où la cellule conjugale est elle-même prise dans le champ d'un regard extérieur qui n'est jamais identifié. Ce salon confiné, avec ses rideaux déchirés et son arbre malingre planté au milieu de la pièce – image volontairement faible, allusion à ces intérieurs fantomatiques de Tchernobyl où la végétation renaît dans le béton fissuré – pourrait être un symbole puissant. Mais cet arbre, censé renvoyer au chêne dans lequel est planté Notung, n'aura pas le temps de devenir un signe dramaturgique : il n'est qu'un rappel, une allusion parmi d'autres. Bieito ne s'en saisit pas. Y compris l'épée elle-même, invisible jusque-là, et qui surgit soudainement du sol, court-circuitant la symbolique qui culmine au terme des invocations de Siegmund. Le motif apparaît, mais tardivement, arbitrairement, sans trajectoire. Une nouvelle fois, l'idée existe, mais son exploitation reste embryonnaire.

L'irruption de Hunding ajoute un décalage étrange : silhouette massive vêtue d'une tenue de protection similaire à son adversaire, coiffée d'une casquette plate vaguement est-allemande, portant sur son épaule le bouquetin qu'il vient d'abattre… On devine cette même hostilité du monde extérieur où bizarrement, seules les bêtes sauvages semblent encore survivre – mais on peine à déterminer si cette image relève d'un réalisme dystopique ou d'une esthétique bricolée, vaguement inspirée de Mad Max ou des films catastrophe. Le risque, ici, est que ces signes ne semblent exister que pour l'effet qu'ils produisent. Rien ne nourrit la suite de l'action ; rien ne se dépose durablement dans la mémoire du spectateur. Hunding n'est plus seulement maître de maison : il devient un chasseur de fond d'abîme, un survivant d'un monde radioactif, mais sans que cette dimension ne transforme réellement le ressort dramatique du trio.

La direction d'acteurs suit la même ambivalence. Bieito opte pour une expressivité accentuée, un théâtre de gestes exacerbés où la psychologie semble moins travaillée que soulignée. On pense à la scène où Sieglinde, dans un mouvement quasi chorégraphié, se retourne un couteau à la main tandis que Hunding la lutine lourdement, dans une sorte de pantomime conjugale maladroite qui rappelle conjointement Tosca et le théâtre de boulevard avec l'amant, le mari et la femme. La proximité forcée entre les personnages, exacerbée par le cadre étroit du salon, devrait idéalement conduire à un resserrement de la tension ; au contraire, l'espace semble étrangement poreux, comme si aucun geste n'avait la force d'imposer une intensité durable.

La relation entre Siegmund et Sieglinde, en revanche, est traitée frontalement, aux confins de la brutalité. Bieito assume ici une forme d'hypersexualisation qui ne laisse aucune zone d'ombre : leur reconnaissance passe par le corps, par le toucher, par la réactivation d'un lien organique. Siegmund porte une marque de naissance (une zone ensanglantée autour du nombril) – un signe qui expose la trace d'une poche amniotique déchirée – symbole de la gémellité originelle, de la séparation brutale et du désir de réparer cette blessure originelle par l'union charnelle – constitue un moment fort, inédit, dérangeant. Mais ce moment, pourtant puissant, reste une parenthèse isolée qui n'entraîne aucun mouvement dramaturgique nouveau. Son poids visuel très symbolique n'irrigue pas la scène suivante. Là encore, une idée unique, lourde, fascinante, mais isolée, comme une image frappante qui n'appelle pas d'autres images.

Quant à Hunding, il ne dort jamais et reste assis, la casquette vissée sur la tête, témoin figé d'une scène qui semble se dérouler sous ses yeux mais dont on ne sait pas toujours s'il est réellement le spectateur ou si sa présence relève de la projection mentale, du fantasme jaloux. L'acte oscille entre ces deux lectures sans jamais les choisir, et cette incertitude, au lieu d'enrichir l'image, la brouille. L'ambiguïté pourrait être féconde si elle ouvrait sur un geste ; mais elle reste statique. Comme tant d'éléments dans cette mise en scène. Le dernier geste de l'acte en donne une illustration presque trop claire : après la fuite des jumeaux, Hunding, pris d'une fureur silencieuse, se rue sur le bouquetin suspendu à un crochet et le transperce violemment. L'image est brutale, mais elle ne dit rien. Elle ne révèle rien. Elle ne conclut rien. Elle appuie simplement la scène d'un trait supplémentaire, plus épais encore, mais sans véritable nécessité dramaturgique.

Acte II

L'entrée dans l'acte II ne rompt pas avec l'univers visuel posé au premier acte : elle en déploie plutôt la logique, en l'accentuant jusqu'au vertige avec ces images de chasse et de gibier agonisant filmé au ralenti en caméra thermique. Un résumé, presque un rébus allégorique de "Hunding", ce valet, cet homme "chien" mais également un rappel de la chasse à l'homme qui a poussé Siegmund le Walsüng (fils de Wälse) à se réfugier chez son prédadeur Hunding à l'acte précédent. On quitte la cellule domestique de Hunding pour gagner un autre compartiment de la cage métallique, ouvert cette fois sur un espace qui évoque une salle de réunion, une sorte de poste de commandement ou de local technique. On y découvre des armoires alignées, que l'on prend d'abord pour des serveurs informatiques reliés par un réseau de câbles, de gaines rouges et noires pendantes comme des intestins plastifiés. L'ensemble suggère un monde ultra-technologique où les machines dominent tout — ce fameux univers de Big Data, de gestion algorithmique du destin, où même les décisions divines sembleraient passer par un protocole de réseaux. Mais là encore, comme souvent dans cette mise en scène, la référence se heurte à la nature des objets choisis : les armoires s'ouvrent non pas sur des disques durs mais sur de simples classeurs rouges, soigneusement rangés, contenant des dossiers papiers posés sur des étagères administratives. L'idée, certes lisible — les enfants de Wotan catalogués, archivés, réduits à des fiches, soulevant involontairement l'idée fugace d'une version bureaucratique du catalogue de Don Giovanni. Certes, un geste intéressant, mais rendu inoffensif par la pauvreté concrète de l'image.

C'est dans cet espace que se déploie la grande scène de Wotan et Brünnhilde, une scène que Bieito charge d'un imaginaire très particulier, comme s'il voulait opposer le poids des responsabilités divines à l'immaturité presque ludique de la Walkyrie. Wotan s'amuse avec un étrange chien robot qui vient faire peur à Brünnhilde – un rappel à l'onomastique de Hunding (homme "chien"), mais aussi à l'humanoïde déjà présent dans Rheingold. Brünnhilde apparaît vêtue d'une vaste jupe bleue moirée, bouffante, qui évoque celles des infantes du tableau de Velázquez ; et surtout, elle chevauche un cheval-bâton, image volontairement enfantine, presque attendrissante et trop naïve. Ce choix, qui pourrait tourner au ridicule, fonctionne ici comme une manière de ramener Brünnhilde à son statut de petite fille immature, enfant encore soumise à l'autorité du père. L'image n'est pas gratuite : elle rejoint ce que dit Brünnhilde elle-même, lorsqu'elle se décrit comme la simple émanation de la volonté de Wotan :

Zu Wotans Willen sprichst du,

sagst du mir was du willst ;

wer bin ich, wär' ich dein Wille nicht ?

Tu parles selon la volonté de Wotan,

tu me dis ce que tu veux ;

qui serais-je, si je n'étais ta volonté même ?

Mais la scène se durcit rapidement. Lorsque Wotan, dans un accès de rage, arrache les câbles qui pendent un peu partout dans la pièce. Ces accessoires se font l'écho visuel de cette violence, comme si le dieu détruisait symboliquement les fils de sa propre machinerie, la trame même de son pouvoir – à l'imitation des fils de la destinée que les Nornes détruisent au début de Götterdämmerung. La gestuelle est forte, le symbole transparent et précède l'affrontement avec Fricka : Wotan se bat contre la structure qui l'a lui-même piégé, elle-même allégorie des lois qu'il a promulguées et qui aujourd'hui l'entravent. Pourtant, ici encore, l'idée se heurte à la matérialité un peu fragile des objets choisis : ces câbles trop gros, de grossières gaines plastique rouges et noires, manquent de vérité ; ils ne donnent pas la sensation d'un système informatique complexe qu'on débranche, mais juste celle d'un élément de décor qu'on manipule.

C'est ensuite la scène de Fricka, sans doute l'une des plus cohérentes du spectacle. Apparaissant en robe-cape bleu ciel, maquillage figé, visage visiblement botoxé et artificiel, elle incarne une version modernisée de l'épouse modèle, gardienne inquiète mais inflexible des valeurs matrimoniales. Son curieux tatouage tribal, placé au centre de la poitrine, intrigue sans vraiment éclairer, mais son autorité, en revanche, est évidente, rendant la confrontation avec Wotan parfois tendue, parfois triviale, parfois mécanique, mais fonctionnant globalement assez bien : Fricka incarne ce rappel à l'ordre qui vient briser les rêves d'autonomie du dieu. Joignant le geste à la parole, elle contraint Wotan à briser lui même la lance des traités, qu'elle sort de son étui, puis, téléguidant sa main devenue hors contrôle.

Le véritable basculement émotionnel est ailleurs ; précisément au moment où Wotan livre sa confession, ce long récit où se cristallise toute la contradiction de son pouvoir, et que Brünnhilde troque sa tenue d'infante pour revêtir un ensemble plus viril en pantalon, bretelles et bracelets de force. On la voit littéralement changer de costume comme on change d'état psychologique, glisser de la fillette à la guerrière. Le geste est clair, peut-être même trop mais s'il manque de nuance, il a le mérite d'établir une continuité avec l'imagerie précédente. Plus étonnante est la scène de l'Annonciation de la mort, située dans une pièce blanche en hauteur, qui ressemble à une chambre d'adolescente vaguement influenceuse, peuplée de dizaines de petites caméras, comme un studio de cinéma avec dispositif de capture volumétrique. L'idée, là encore, ouvre mille pistes interprétatives : Brünnhilde serait-elle une jeune femme prise dans un dispositif de reproduction d'images ? une figure à laquelle on demande d'être filmée, archivée, rendue publique dans chacun de ses gestes ? ou, à l'inverse, cette chambre serait-elle le dernier espace où elle peut encore être elle-même ? Rien ne vient trancher. Le symbole flotte, séduisant mais mal tenu, et s'évapore comme tant d'autres.

La relation avec Siegmund soulève une autre question singulière : Brünnhilde lui annonce qu'elle le protègera et l'embrasse presque avec violence, lui révélant dans un instant de stupeur la naissance du désir. Ce trouble nouveau la traverse physiquement au point qu'elle en perd sa contenance, erre sur le plateau, chute même, comme si la rencontre avec l'humanité lui arrachait déjà sa dimension divine. C'est un geste audacieux, l'un des rares moments où une idée de Bieito produit un véritable déplacement dramaturgique. Mais, là encore, ce déplacement n'est pas repris plus loin. Il reste lui aussi suspendu. Reste en définitive, cette vision d'ensemble : un acte construit autour de très nombreuses idées – les machines, la gestion algorithmique des destins, la puérilité originelle de Brünnhilde, la chambre de l'adolescente, la bureaucratie wotanienne, la masculinité déchue de Wotan, le dressage guerrier – mais où peu d'entre elles s'agrègent en une ligne de force. L'impression dominante est celle d'un théâtre qui ouvre des portes sans jamais franchir le seuil, préférant accumuler les hypothèses plutôt que de les développer. Un acte riche, foisonnant, mais profondément dispersé : un théâtre d'idées où chaque idée semble exister pour elle-même, sans jamais vraiment nourrir ni la construction du mythe ni l'arc des personnages.

Acte III

Le troisième acte s'ouvre sur une déferlante visuelle qui, plus que jamais, illustre la logique de l'ensemble : un imaginaire saturé, dilaté, où les idées affluent à un rythme si soutenu qu'elles se neutralisent mutuellement. L'immense façade métallique devient une surface d'absorption d'images où un torrent hétéroclite se déploie sans hiérarchie, ni retenue, ni respiration. Bieito compose une fresque animée qui brasse pêle-mêle des images de guerre, des hélicoptères (allusion explicite à Apocalypse Now), d'extraits de dessins animés de Disney, des vues d'archives, des scènes de camps de la mort, et même la silhouette de "l'Étrange Créature du lac noir", sortie du film fantastique éponyme de Jack Arnold (1954). Ce déluge baroque et incongru impose au spectateur un flux continu, presque hypnotique, dont l'intensité finit pourtant par annuler l'effet visuel. À force de tout montrer, on ne montre plus rien et en surchargeant la perception, on prive l'image de sa capacité à signifier.

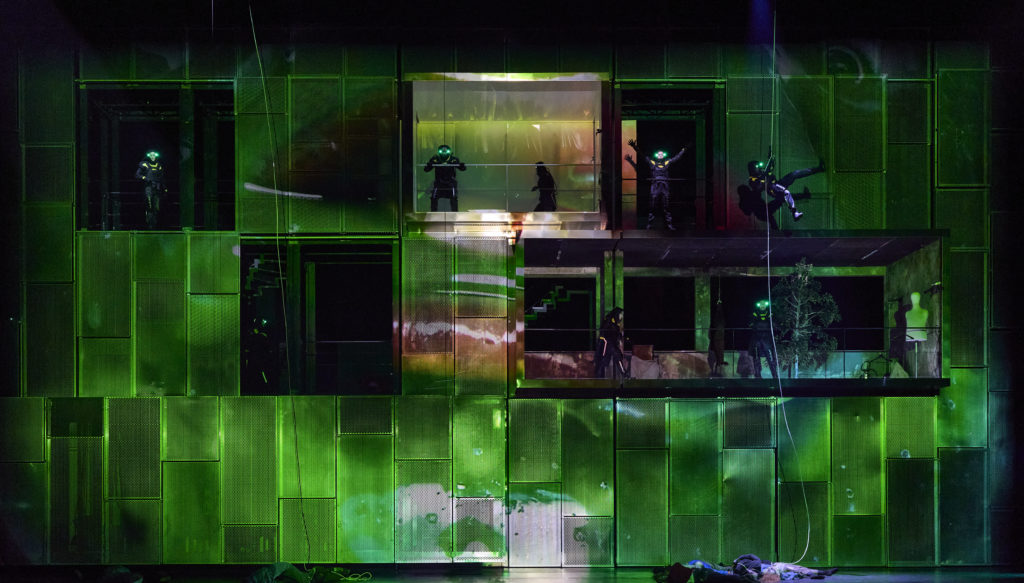

Dans ce chaos visuel apparaissent les Walkyries, non pas héroïnes aériennes surgissant à cheval, mais sortes d'ouvrières futuristes, vêtues de combinaisons sombres et affublées de deux yeux luminescents de part et d'autre du visage, plongées dans une semi-obscurité qui rappelle irrésistiblement les Jawas de La Guerre des étoiles, qui errent à la recherche de débris métalliques de robots hors d'usage. Cette analogie n'est pas fortuite : Bieito les transforme en petites mains du champ de bataille, silhouettes rapides chargées de récupérer les cadavres des combattants, comme si les Walkyries étaient réduites à une fonction logistique. L'idée, amusante au premier regard, souffre de la même faiblesse que tant d'autres : elle existe, mais elle ne se relie à rien, n'ouvre aucune perspective dramaturgique. C'est un clin d'œil, pas un concept. Une image de science-fiction un peu toc, bricolée, presque trop frêle pour supporter la densité qu'on attendrait d'un tel moment. Wotan traverse ce groupe de Walkyries mécaniques en passant devant chacune pour "éteindre" leurs yeux lumineux, geste presque paternel mais aussi étrange, comme si le dieu coupait un à un les interrupteurs d'une machinerie qu'il avait lui-même mise en route et qu'il cherche maintenant à désactiver (Esprit Kubrick, es-tu là ?). L'allusion anticipée aux yeux de Brünnhilde qui se fermeront plus tard pourrait être belle, mais l'association reste trop lâche, trop allusive, comme si l'image elle-même n'osait pas aller jusque-là.

Inévitablement, la scène de la confrontation père-fille, qui devrait constituer le sommet émotionnel de l'opéra, souffre de cette dispersion. L'espace scénique ne se modifie que très peu ; le décor central demeure en place, tandis que les éléments latéraux sont déplacés à vue et forment à l'arrière-scène une sorte d'arène en demi-cercle avec les pans inclinés qui rappellent le décor du Lear que Bieito donna à Garnier en 2016. L'affrontement père-fille se prolonge dans une sorte de tunnel dramatique où les idées se raréfient à mesure que les mots se multiplient. Bieito n'apporte ici ni renouveau, ni véritable tension intérieure à une scène généralement difficile à mettre en scène. Ici, il semble laisser la scène s'étirer, comme si le matériau wagnérien devait fonctionner seul, indépendamment de son geste scénique.

Au centre de la scène, Wotan sort d'un grand sac plastique une multitude de masques à gaz, qu'il dispose méthodiquement à même le sol. L'image est déroutante, presque dérangeante, mais sa signification demeure opaque. Est-ce une manière de suggérer le danger des flammes à venir ? une allusion détournée à l'air toxique qui entoure le monde ? une anticipation du feu que devra traverser Siegfried ? Le symbole est simplement donné à voir, il faudra sans doute attendre la suite du cycle pour espérer en comprendre la logique. Pas davantage de lisibilité pour Brünnhilde, qui ne sombre pas vraiment dans le sommeil (tout comme Hunding au I) au milieu des flammes. On voit la Walkyrie assise sur le bord du cadre extérieur de sa chambre d'adolescente, les bras ballants, l'air rêveur, contemplant une flamme imaginaire. Car le feu, au lieu d'embraser la scène, se réduit à une lueur orange projetée depuis l'arrière, tandis qu'une fumée pâle s'élève sans jamais envahir l'espace. Même les lustres suspendus à l'intérieur de la structure — qu'on imagine destinés à s'allumer comme pour suggérer un embrasement — restent obstinément éteints. Le rocher que Wagner voulait incandescent devient ici une veilleuse, un feu qui mine mais ne brûle pas.

La distribution réunie pour cette première affiche un niveau globalement solide, parfois remarquable, et plus homogène qu'on aurait pu le craindre à la lumière d'une récente version concert donnée au Théâtre des Champs-Elysées en mai dernier, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin avec un cast alignant le couple de jumeaux et la Brünnhilde de ce soir. Dans l'ensemble, ce plateau porte la soirée avec conviction, et compense en partie les flottements dramaturgiques – à commencer par Stanislas de Barbeyrac qui livre un Siegmund bien construit, fidèle à l’évolution vocale que l’on observe chez lui depuis quelques années. Il ne s’agit pas ici d’une prise de rôle puisque le ténor avait également incarné Siegmund en mai dernier à Londres dans la mise en scène de Barrie Kosky, aux côtés de Christopher Maltman, dans une production qui lui avait permis de mesurer les exigences du personnage. À Bastille, il poursuit ce travail avec sérieux et engagement, trouvant dans la scène l’occasion de confirmer la pertinence de cette orientation dans son parcours. La musicalité reste évidente, l’incarnation sensible, mais on ne peut ignorer que la voix — façonnée longtemps par les emplois mozartiens et un Pelléas devenu un temps incontournable — n’a pas encore trouvé son confort naturel dans les exigences verticales du rôle. Dans les aigus surtout, où l’émission semble parfois se dédoubler, la ligne se tend et la couleur se perd. Rien qui ne compromette la prestation, menée jusqu’au bout avec une vraie tenue, mais une interrogation demeure sur l’avenir de cette voix dans ce répertoire.

En Sieglinde, Elza van den Heever confirme quant à elle son adéquation profonde avec Wagner. La projection ample, la solidité du médium, la tenue de souffle en font un des piliers sonores de la soirée. On la sent prudente dans les deux premiers actes, presque comme si elle s'économisait ou évaluait le cadre imposé par la mise en scène. Mais lorsque vient le O hehrstes Wunder, et tout se libère : la ligne s'élargit, la colonne vocale prend toute sa dimension, et l'émotion surgit avec une évidence irrésistible. L'interprétation, déjà solide, laisse clairement présager une Sieglinde encore plus accomplie dans des contextes où le geste scénique s'accorde mieux à l'ampleur de son chant – à entendre dans ce rôle au Festival de Bayreuth l'été prochain…

Le Wotan de Christopher Maltman, remplaçant Iain Paterson presque au pied levé, s'impose comme l'une des meilleures surprises de la soirée. Dès les premières interventions, on sent que la production y gagne : projection nette, présence scénique évidente, phrasé intelligemment conduit. L'engagement dramatique est constant, et l'autorité vocale réelle, même si l'on devine, dans les dernières pages, les limites naturelles d'un rôle abordé tardivement dans un processus de répétitions déjà bien avancé. Ce Wotan n'est pas seulement un remplaçant de luxe : il propose une incarnation cohérente, incarnée, parfois même touchante, et l'on ne peut qu'admirer la maîtrise avec laquelle il négocie les enjeux périlleux de la longue scène finale.

Tamara Wilson, en Brünnhilde, signe une prestation solide mais étonnamment extérieure, à l'image de ces premiers Hojotoho ! où la projection et le volume impressionnent, mais l'accent et la couleur reste uniforme. L'annonce de la mort tout est impeccablement tenue mais si peu incarnée, tel un geste vocal plus qu'un véritable basculement dramatique. Même dans War es so schmählich, la vulnérabilité reste en-deçà, la ligne reste droite, sans véritable frémissement intérieur. Eve-Maud Hubeaux marque quant à elle, une nouvelle étape dans un parcours wagnérien qui lui va de mieux en mieux. Sa Fricka possède cette autorité naturelle que peu de chanteuses parviennent à unir à un timbre aussi richement coloré. La voix a du grain, de la projection, une fermeté qui ne se confond jamais avec la dureté. La scène de confrontation avec Wotan, souvent révélatrice des limites d'un interprète, devient ici l'un des grands moments du spectacle : une Fricka blessée, certes, mais souveraine, dont les arguments prennent un relief dramatique rare. Günther Groissböck, en Hunding, impose une présence très forte. La noirceur vocale, la densité du timbre, l'autorité naturelle conviennent parfaitement à cette incarnation et font oublier une tendance à déplacer l'émission en amoindrissant l'impact naturel du timbre. Il semble trouver dans la mise en scène de Bieito une matière vocale supplémentaire à exploiter — ce qui ne signifie pas que tout fonctionne, mais que lui, du moins, semble naviguer avec aplomb dans cet univers. Le groupe des Walkyries (Louise Foor, Laura Wilde, Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, Katharina Magiera, Jessica Faselt, Ida Aldrian, Marvic Monreal, Marie-Luise Dressen) affiche un niveau correct, parfois très bon individuellement, mais avec une cohésion d'ensemble un peu fluctuante. Quelques attaques décalées, des équilibres à parfaire — rien de rédhibitoire, mais rien de galvanisant non plus. Disons : un collectif fonctionnel, mais pas mémorable.

Reste l'orchestre, placé sous la direction de Pablo Heras-Casado, et dont la soirée révèle un phénomène paradoxal : une véritable progression par rapport à Rheingold, mais une progression en partie entravée par les caractéristiques mêmes d'un geste d'une énergie indéniable qui laisse entendre une volonté d'aller de l'avant et un goût palpable pour cette musique qu'il dirige avec une intensité presque physique. Cette énergie fonctionne par moments, donnant du relief aux lignes et aux couleurs avec certains passages — l'ivresse du Winterstürme wichen dem Wonnemond, l'affrontement Wotan-Fricka, qui témoignent d'une vision plus habitée que dans l'épisode précédent. Mais cette réussite intermittente s'accompagne parfois d'un refus persistant de la respiration. Heras-Casado enchaîne, pousse, resserre, comme s'il craignait de laisser s'installer le silence — alors même que Wagner le réclame et en fait une matière dramatique. Il ne laisse jamais au son le temps de se déposer, ni aux lignes le loisir de se dilater. Surgissent en outre des tunnels étonnamment plats, où l'attention se relâche malgré la vivacité du geste : des zones du premier acte autour de l'installation du trio, certains enchaînements du II, et des segments entiers de la préparation des Adieux au III manquent singulièrement de tension, comme si la direction hésitait entre le flux dramatique continu et l'analyse orchestrale sans parvenir à choisir. Le résultat, cependant, reste positif à l'échelle de la soirée : l'orchestre ne retrouve pas encore l'incandescence que la Walkyrie appelle, mais offre suffisamment de beauté, de cohérence et de souffle — malgré une direction nerveuse qui bride plus qu'elle n'élève — pour porter la représentation. Et c'est là peut-être le résumé dans lequel s'incarne le plus clairement la limite de cette Walkyrie de Calixto Bieito : l'image d'un théâtre qui agite, mais qui n'enflamme pas – un théâtre où le feu lui-même ne brûle pas.

Merci pour cet excellent compte rendu très détaillé.

La mise en scène est bien plus réussie que celle de l’Or du Rhin.Elle fourmille d’idées ( trop peut-être)et il y a une vraie cohérence d’ensemble.Par ailleurs les chanteurs sont vraiment dirigés,ce qui est une très bonne surprise.

Le plateau vocal est de très haut niveau.Barbeyrac n’est pas un heldentenor.Il chante Siegmund avec sa voix de ténor d’origine mozartienne mais ses Walse sont d’excellente tenue.Tamara Wilson est aussi une Brunnhilde belcantiste.Le résultat est convaincant.La révélation de la soirée est,pour moi,Maltman,un chanteur-acteur ayant une présence physique impressionnante ( alors qu’il n’est pas très grand).

La direction de Herras-Casado aurait pu être plus nerveuse mais l’orchestre était parfait.

C’était pour moi une excellente Walkyrie et j’attends Siegfried,qui n’est pas la journée la plus simple à mettre en scène,avec impatience.

Représentation du 21 novembre. Le décor ressemble à un calendrier de l’avant, avec des cases qui s’ouvrent et s’illuminent plus ou moins (on se réjouit qu’il y ait des balustrades qui protègent les chanteurs de la chute 😉). Cet immense décor contient des escaliers en général cachés. Mais surtout la justification n’est pas toujours (en général ,en fait) justifiée. De plus souvent cela altère la perception auditive de la voix (particulièrement néfaste dans l’annonce de la mort).

Acte 1

Durée 1h05. Tout se passe au premier étage à cour et dans la case située à jardin juxtaposée ! Hundig est une fusion de chasseur et de Vopo de la DDR. Il passe d’ailleurs beaucoup de temps à soigner son uniforme ! tout cela est fumeux, sans intérêt. Heureusement Siegmund et Sieglinde descendent à l’avant-scène et s’installent sur un matelas. Ouf ! le son devient meilleur. Mais le metteur en scène a oublié de faire de la direction d’acteurs. Bref rien d’intéressant ne se passe. Bien entendu pas de printemps, pas même un lumignon (vert), une Sieglinde plébéienne, un Siegmund qui fait ce qu’il peut.

Heureusement les voix sont de qualité. Agréablement surpris de Stanislas de Barbeyrac qui se situe dans le registre des ténors lyriques (à l’opposé par exemple de Vickers). Elza van den Heever est une soprano plus dramatique mais qui teint très bien le rôle. Gunther Groissböck, excellent. J’ai particulièrement apprécié l’orchestre, très chambriste, avec des bois magnifiques mais quand même une belle dynamique.

Acte 2.

Durée 1h28. Le remplaçant du remplaçant a été remplacé par James Rutherford. Je trouve qu’il a été très bien. C’est un Wotan baryton qui connait le rôle et qui est très convaincant. Un début (avant la musique) ridicule avec un chien-robot qui fait rire la salle : est-ce bien utile ? Ah ! oui ! le maitre des dieux qui commande les machines ! Bof !!! En revanche il faut reconnaitre une très belle scène Fricka-Wotan. Je confesse ne pas être particulièrement enthousiasmé par cette scène (contrairement à la scène Wotan-Brünnhilde, passionnante). Là c’est une grande réussite grâce d’une part à la qualité musicale et scénique de Eve-Maude Hubeaux (et de James Rutherford) et la direction d’acteurs. Une scène de misère affective de Fricka et de dysfonctionnement du couple et d’ambigüité, de lâcheté de Wotan. Passionnant.

L’arrivée de Brünnhilde avec son p’tit ch’val (balai) est grotesque. Au contraire la scène centrée sur Wotan est intéressante est musicalement superbe. Il me semble qu’est développée une bonne idée : Wotan semble rechercher le passé (en fouillant dans les innombrables dossiers rangé dans les armoires), ce qui est clairement l’objet de son récit, mais il arrache tout les câbles branchés au « data computer », il détruit donc l’avenir, ce qui est effectivement la manifestation de son désespoir (das Ende ! das Ende ! »). On retombe dans l’ornière de la direction d’acteurs avec le retour des jumeaux. Musicalement c’est très bien. Une très bonne idée : le baiser de Brünnhilde à Siegmund (finalement elle tend vraiment vers l’humanité, au moins dans son fantasme). Que Wotan tue lui-même Siegmund…c’est de toute façon la réalité de la situation. Le combat n’est pas passionnant. Je ne suis pas passionné par Tamara Wilson, mais à l’acte suivant je préfère ce qu’elle fait. J’avoue cependant m’intéresser plus au personnage dans le Crépuscule. La pauvre est affublée d’une vêtement ridicule. Mais elle est vaillante. La fin est ridicuel avec la casse de fauteuils (concert yéyé ?).

Acte 3.

Durée 1h30. Il faut encore subir le chien mécanique…mais très belle idée de l’éclairage violent de la salle (cela me rappelle – en concert – la première française des « Soldaten » dans le studio 104 de la maison de la radio…en 197…), et l’idée des robots représentant les spectateurs. Mais l’idée aurait été plus frappante avec l’image des vrais spectateurs qui se fondrait dans l’image des robots (mais attention au droit à l’image 😉et peut être la difficulté technique…mais avec des big data ???). Ensuite le défilé du puzzle d’images d’actualité est impressionnant. Bref cela fait (hormis ce maudit chien) un beau début de chevauchée. Nos vaillantes walkyries sont dans leurs cases du calendrier de l’avant (comme des chocolats à découvrir). Cela passe. Belle prière de Tamara Wilson. Quel intérêt ces fumigènes (il n’y a pas fumée sans feu ?) ? A ces masques à gaz !!! Quant à Brünnhilde qui s’endort dans la case blanche du haut ,à cour, avec Wotan sur l’avant-scène…on a vu plus émouvant. Bref c’est froid, sans intérêt. Et malheureusement cela supprime tout enthousiasme sur cette magnifique scène.

Au total, comme pour le Rheingold une très belle musique (orchestre et chant) mais une scénographie médiocre…quelques belles idées sont elles un message d’espoir pour la suite. Vivement Siegfried pour entendre Andreas Schager s’époumoner (il me rappelle Mario del Monaco qui était surnommé le « ténor carnivore »).