Contextes

Les Métamorphoses d’Ovide est une œuvre poétique monumentale qui a fourni à tous les arts, de la Renaissance à la fin du baroque, une source infinie de motifs, de thématiques et d’œuvres. C’est un grand poème fondateur en quelque sorte, qui a aussi humanisé la mythologie grecque et romaine, unifiant pour les siècles futurs en quelque sorte les histoires diverses et variées fournies par les multiples variations des mythes de la tradition antique.

Et notre culture vit de cette source pratiquement infinie, qui est récit mais cette culture vit aussi par le long cheminement du concept de « métamorphose » jusqu’à nos jours. La « métamorphose » concerne donc bien sûr les récits mythologiques, mais aussi plus généralement l’homme dans tous ses caractères : ne lisait-on pas naguère comme roman initiatique de notre adolescence tardive dans toute la production de Franz Kafka d’abord La Métamorphose ?

Et dans nos promenades dans Rome, tout est métamorphose, à commencer par les fontaines (évoquées en musique par Respighi) qui essaiment la ville, parce que l’eau qui court, qui se jette, qui se transforme en gouttes, qui épouse toutes les formes est elle-même un objet métamorphique en quelque sorte. L’architecture aussi, avec ses façades ondulées de Borromini, ses fausses symétries, ses façades feintes et peintes… Et bien sûr la peinture, qui a peint bonne part des personnages des Métamorphoses d’Ovide (et la production en reproduit quelques-unes en scène) mais qui a su aussi par les techniques très élaborées du trompe l’œil, faire prendre une peinture pour une coupole ou faire mouvoir un plafond à l’infini (Sant’Ignazio, Rome, avec les fresques d’Andrea Pozzo). Et nous avons même un des plus grands chefs d’œuvre de la sculpture, signé Gian Lorenzo Bernini, Apollon et Daphné (Galerie Borghese, Rome) qui ose représenter dans la pierre, qui ose fixer dans le marbre une métamorphose en train de se faire, la nymphe Daphné se transformant en laurier pour échapper à l’assaut d’Apollon.

Et aujourd’hui, l’art digital est un art de la métamorphose, tout autant que l’homme « augmenté » sans parler de la manière dont les images sont aujourd’hui trafiquées pour tromper le bon peuple, sans parler du goût pour la chirurgie esthétique, voire du tatouage… Il s’agit toujours de se transférer, ici dans une autre forme, dans un autre corps, dans un autre aspect. Il s’agit d’échapper à soi pour devenir autre tout en restant soi.

La Métamorphose est partout et fait partie de nos quotidiens…

Et donc c’est une affaire profondément humaine. Elle n’a rien à voir avec la magie du théâtre : le théâtre s’en empare, mais c’est nous qui la lui fournissons. C’est ce que nous susurre ici Barrie Kosky.

Soyons clairs : lorsque nous avons lu « Hotel Metamorphosis » nous avons imaginé un hôtel des multiples transformations avec la magie des décors, jeux de miroirs, trucages scéniques et vidéos acrobatiques, comme on peut le voir dans certaines productions d’opéras baroques ou comme nous font encore rêver les Plaisirs de l’île enchantée de Louis XIV. Et d’ailleurs, il y a désormais 14 ans, le 31 décembre 2011, William Christie et Jeremy Sams créaient au MET The Enchanted Island, dans une mise en scène de Phelim Mac Dermott et Julian Crouch, un pasticcio visant à habituer le public au répertoire baroque avec des airs de grands compositeurs baroques (Vivaldi excepté) et des stars de la maison, de Placido Domingo à Joyce Di Donato et même la toute petite débutante Lisette Oropesa… Nous avons vu ce spectacle en 2014 et en avons rendu compte. (avec Domingo mais une autre distribution).

C’était un spectacle de pur Entertainment, sans autre prétention que le spectaculaire et la Métamorphose, justement, appuyée sur Shakespeare (la Tempête et Le Songe du nuit d’été) avec comme magicien Prospero qui gérait toute l’affaire.

On pouvait croire à une entreprise de ce type, mais si le MET est un lieu du grand spectacle (4000 spectateurs), la Haus für Mozart à Salzbourg (1500 âmes) un peu moins… et en effet, Hotel Metamorphosis en est exactement l’opposé. C’est un spectacle à l’opposé de l’Entertainment, on attend des plumes et paillettes et on se trouve devant des abysses felliniens ou pasoliniens qui se ferment sur Anna Magnani.

C’est là où Kosky nous prend à revers dans la mesure où son spectacle est éminemment sérieux et pose des questions qui sont nôtres, comme nous l’avons esquissé plus haut.

Et il nous nous prend doublement à revers, dans la mesure où nous attendions un Vivaldi habituel, acrobatique et dansant, superficiel et virtuose, et nous nous trouvons par la direction de Gianluca Capuano devant un Vivaldi qui est d’abord substance sonore, vocale, mais aussi psychologique et c’est un choc. Un ailleurs qui nous ouvre un univers qu’on n’imaginait pas.

Ainsi, ce spectacle est une expérience de vie, avant de l’être de spectateur. Et c’est inoubliable.

Vivaldi compositeur d’opéras tardivement découvert

L’entreprise a été longue et substantielle. On sait que pendant longtemps toutes les œuvres de Vivaldi considérées étaient des œuvres instrumentales. Et paradoxalement c’est une production vivaldienne pou ouvre la Baroque Renaissance au théâtre avec son opéra peut-être le plus fameux, à cause de la merveilleuse production de Pier Luigi Pizzi avec une magique Marilyn Horne, Orlando Furioso qui reste une des premières grandes productions baroques de l’ère moderne, en 1978 au Filarmonico di Verona, et reprise ensuite un peu partout. Cette production fut considérée comme la naissance à la scène de la « Baroque Renaissance ». Il en existe une version video. Production fondatrice et pourtant Vivaldi reste rare, même si d’autres œuvres ont été montées depuis.

Ce n’est en effet que dans les années 1920 qu’on a découvert l’étendue des œuvres vocales du « prêtre roux », oratorios, opéras (et pasticcios) dont on continue à découvrir des pages et des pages, ce qui rend l’entreprise d’édition, de publication et de production particulièrement délicate. On mit la main fortuitement sur une série de manuscrits de Vivaldi (mais pas seulement, dont beaucoup de musique d’opéra) qui dormaient dans un collège salésien près de Casale Monferrato en Piémont et une autre partie dans la famille du comte Giacomo Durazzo. Les deux parties ont pu être réunies et sont conservées à la bibliothèque de Turin qui se trouve être dépositaire de ce fonds Vivaldi unique.

Mais l’œuvre reste largement inconnue, même si Cecilia Bartoli en avait tiré un album CD fameux en 1999, et si le Label Naïve à partir de 2001 en a publié une monumentale édition, comme le rappelle Gianluca Capuano dans un texte du programme de salle.

Le concept

En quoi a donc consisté le travail ?

Le » pasticcio » est une œuvre « originale », élaborée à partir d’extraits d’œuvre existantes sorties de leur contexte. Il fallait donc écrire une trame, des textes, structurer la soirée (ici deux actes et un prologue) et en même temps trouver, en mettant à plat des extraits et des airs de Vivaldi (plus de 500), choisir les airs qui par leur couleur et leur texte correspondraient à la trame voulue d’une part, tout en étant suffisamment singuliers pour faire connaître un autre Vivaldi, inconnu voire méconnaissable. Il fallait composer un puzzle qui ait du sens, musical et théâtral, et qui ait une valeur testimoniale pour montrer quel compositeur était Vivaldi, avec des extraits suffisamment divers pour montrer l’éventail créatif du compositeur. Cela demandait à Barrie Kosky et Olaf A. Schmitt, auteurs du concept, et à Gianluca Capuano un travail étroit et suivi, supervisé par Cecilia Bartoli qui en tant que directrice artistique, savait à quel type de produit elle voulait arriver.

Soit, avant même la première répétition, déjà une Gesamtkunswerk.

Les musiques en puzzle

Il doit être très clairement expliqué à l’auditeur que les musiques, toutes évidemment (ou presque) de Vivaldi, sont choisies dans l’opera omnia du maître vénitien en fonction de la manière dont leur couleur ou leur texte se rapportent à la situation proposée par le concept et la trame imaginés par Barrie Kosky et Olaf A. Schmitt. Les airs extraits des opéras sont donc sortis de leur propre contexte dans la mesure où ils s’adaptent à la dramaturgie du pasticcio. Autrement dit, ce n’est pas parce que l’on parle de Narcisse que l’air chanté est celui d’un opéra où Narcisse apparaîtrait. Cela semble évident, mais lorsque le spectacle se déroule, les airs ou même les morceaux symphoniques se rapportent à la situation théâtrale en scène, hic et nunc et on ne se pose plus la question de leur origine. Évidemment, c’est d’autant plus aisé que la très grande majorité des spectateurs n’a aucune mémoire vivaldienne ou si peu, si bien qu’opère une magie où la musique de Vivaldi apparaît adhérer complètement à la couleur du propos théâtral, voire en être l’illustration, quelquefois le produit.

L’autre avantage du procédé consiste à ne prendre de l’œuvre que « le meilleur ». Les opéras de Vivaldi sont longs, quelquefois répétitifs, dramaturgiquement faibles, et toute la musique n’en est pas mémorable. Le choix à chaque fois est un choix d’opportunité dramatique : il faut que l’air « colle » au drame, mais aussi d’opportunité esthétique et musicale, il faut qu’il soit musicalement remarquable, mais avec une « coquetterie » supplémentaire : il faut que le public ait la surprise de cette musique, découvre un Vivaldi inconnu, plus profond, construit, dramatique, raffiné et donc sorte du spectacle avec une envie de Vivaldi, une envie que la production lyrique récente n’a pas beaucoup stimulée.

Ainsi donc le prologue est composé comme une ouverture, avec le concerto madrigalesco RV 129, qui enserre un air extrait d’Orlando furioso, mais chanté sur le théâtre par Eurydice (Cecilia Bartoli).

Les extraits qui illustrent l’épisode de Pygmalion qui ouvre le premier acte sont issus d’Orlando finto pazzo et d’Andromeda liberata, de Dorilla in Tempe, de la fida Ninfa et les morceaux symphoniques sont l’adagio du concerto RV 159, et deux moments de la Sinfonia (ouverture) de La verità in cimento.

On y trouve aussi des arrangements d’après Vivaldi, comme celui du Laudate Dominum de Michel Corrette (1707–1795) qui ouvre l’épisode d’Arachné qui suit, où sont proposés des extraits de La Silvia, de Juditha triumphans, La Gloria e Imeneo, Argippo et La fida Ninfa, ainsi que les moments instrumentaux extraits du concerto RV 128, et du concerto pour basson RV 499.

Le troisième épisode du premier acte, Myrrha, une histoire moins connue s’ouvre sur La Griselda, et propose d’entendre des airs de Tito Manlio, Orlando furioso, Ercole sul Termodonte et des pièces instrumentales extraites des concertos RV 118 et RV 155, ainsi que de la Sinfonia al Santo Sepolcro RV 169.

Le deuxième acte a une couleur beaucoup plus sombre, plus intérieure, plus psychologique aussi. Il s‘ouvre sur l’épisode assez développé d’Écho et Narcisse, peut-être le moment le plus « mis en scène » de toute la soirée, et l’allegro de la Sinfonia de Dorilla in Tempe. On y retrouve des extraits (airs et chœurs) de Dorilla in Tempe, La fida Ninfa, Tito Manlio, Ercole sul Termodonte, mais aussi Il Giustino, L’Olimpiade, Tieteberga et un trio extrait de La verità in cimento, le tout émaillé d’un extrait du concerto RV 370.

Le dernier épisode montre à la fois la fin (peu connue) d’Orphée et de retour définitif aux Enfers d’Eurydice, et c’est un moment particulièrement noir. Il est sans doute le plus élaboré musicalement, avec une forte coloration symphonique, chorale et instrumentale, s’appuyant d’abord sur des moments du concerto RV 578, puis sur La Follia (deux extraits) du concerto grosso H 143 de Francesco Geminiani d’après la sonate pour violon op.5 n°12 d’Arcangelo Corelli, deux airs pour Eurydice extraits de Il Tamerlano (un pasticcio où la musique de l’air en question n'est pas de Vivaldi mais de Geminiano Giacomelli) e Il Farnace et d’un chœur de Juditha Triumphans, le tout se terminant, en clôture de l’œuvre par « Sileant Zephiri », un chœur sur une musique d’après Vivaldi et un texte des « Lamentations de Jérémie », un des must de l’époque baroque.

Tout cela fait ainsi apparaître une mise en scène de la musique, un agencement des extraits et des alternances airs-pièces instrumentales en fonction de la dramaturgie et de l’extrême tension du moment, de manière que tout apparaisse avec une fluidité dramaturgique telle que l’origine disparaît au profit de l’effet produit : nous sommes au cœur d’un processus typiquement baroque incluant aussi bien pour l’essentiel des pièces de Vivaldi que d’autres compositeurs (dans la dernière scène, Francesco Geminiani d’après Arcangelo Corelli) dont l’extrait correspond à l’esprit voulu dans la scène et à un thème la « Follia » particulièrement populaire chez les compositeurs de l’époque que Vivaldi a lui-même traité dans la sonate n°12 en ré mineur « La Follia », mais l’instrumentarium était trop réduit ici pour être repris, d’où le choix de Geminiani/Corelli.

La musique de Vivaldi a pu aussi être l’objet d’un travail de réélaboration comme dans la toute dernière scène. Ainsi la liberté de création ou de recréation fait partie intégrante du pasticcio, et c’est aussi une pratique baroque (pas seulement d’ailleurs) largement diffusée : elle en garantit à la fois l’originalité, l’esprit, la cohérence musicale et dramaturgique. Ainsi, le long processus de création qui a présidé à cette présentation qui n’a rien d’une fantaisie, mais bien au contraire un travail de tissage thématique et musical, presque philologique d’un sérieux de tous les instants et qui aboutit évidemment à poser la question « Vivaldi aujourd’hui » dans la production lyrique notamment des œuvres baroques.

Comme on le devine, d’une entreprise qu’on pouvait prendre comme un divertissement se cache un projet élaboré et substantiel, qui a frappé de surprise le spectateur-auditeur sortant du spectacle avec une tout autre idée de Vivaldi.

La mise en théâtre

Ce travail musical qui est mise en scène d’un son, d’un ton, d’une couleur particulière ne peut être détaché de sa mise en théâtre. Le choix des extraits et leur mise en contexte étant évidemment lié étroitement au discours qu’on voulait tenir et Kosky a choisi un récitant de choix, Orphée.

Orphée récitant

Le personnage central du « récitant », c’est Orphée, et cela pourrait apparaître assez banal.

D’abord parce qu’Orphée a fait déjà l’objet d’un Festival de Pentecôte en 2023 (Orfeo de Gluck/Calzabigi, Orphée et Eurydice de Gluck/Moline et l’Orfeo de Monteverdi) et donc la question pourrait apparaître close.

Mais la question d’Orphée n’est jamais close.

D’abord, parce que l’histoire d’Orphée et Eurydice est formalisée par Ovide dans ses Métamorphoses, et ce pourrait être une raison suffisante. Mais le personnage d’Orphée est celui qui par son chant et sa poésie métamorphose la nature, avec effet direct sur les rochers et les choses. Il est aussi celui qui passe du royaume des vivants à celui des morts. Il est enfin, par l’échec de son entreprise, l’inconsolable, le créateur du lyrisme, du chant poétique de déploration qui rend son histoire immortelle, il est enfin celui qui meurt après avoir créé l’immortalité de sa poésie, déchiqueté par les Ménades qui ne supportent pas sa fidélité à Eurydice. Son corps désuni et décapité en Thrace est dispersé puis réuni, et sa tête jetée dans l’Hèbre ( Έβρος), fleuve de Thrace qui aujourd’hui fait frontière entre Grèce et Turquie, se retrouve à Lesbos, île de la poésie.

Ovide raconte que Bacchus touché par cette mort transforma en arbres toutes les femmes qui avaient assisté à sa mort.

On voit à la encore comment se retrouve à tous niveaux dans cette histoire la notion de Métamorphose, Orphée déchiqueté puis reconstitué, sa tête « poétique » se retrouvant à Lesbos, et la métamorphose finale des femmes réunies en forêt… C’est cette mort violente d’un Orphée héros métamorphique qui va clore le spectacle en un tableau fellinien imposant une figure d’Eurydice qu’on a toujours en tête comme une jeune femme, ici on a une figure inattendue, une Anna Magnani prise de désespoir et en route vers l’Enfer.

Mais Orphée est d’abord poésie et transmission. La poésie transcende la vie et Orphée est le premier artisan de cette opération. D’où l’Orphée inconsolable de la Chanson du mal aimé d’Apollinaire, mais aussi des déclinaisons d’Orphée chez Cocteau, d’où aussi les Sonnets à Orphée (Die Sonette an Orpheus) de Rainer Maria Rilke (1922), texte utilisé dans le spectacle. Orphée est nous l’avons écrit plus haut homme de la métamorphose ; non qu’il se métamorphose lui-même, mais il orchestre les métamorphoses par le seul effet de sa poésie, de son verbe et de sa musique.

Faire d’Orphée le « récitant » de ce spectacle, comme s’il racontait ces histoires, prenant la place d’Ovide, en quelque sorte lui volant la parole et racontant à chaque fois des histoires singulières, des histoires tristes, des histoires de solitudes et d’incompréhension, des histoires de méprises dramatiques, crée en quelque sorte un nouveau discours. Ovide comme porte-parole d’Orphée, ou Orphée reprenant sa place, la première.

Et comme nous sommes dans un monde de la métamorphose et donc de la multifluidité, il est interprété sur scène par une femme, l’actrice mythique Angela Winkler, une voix rocailleuse et vieillie, une voix presque au-delà du genre (et d’ailleurs personne n’a signalé cette transformation « genderfluid » qui transcende aussi le personnage) elle qui comme le souligne Barrie Kosky dans le programme de salle, avait interprété un Hamlet de légende dans la mise en scène de Peter Zadek en 2000 qui avait fait le tour des plus grandes scènes d’Europe, Festival d’automne compris.

Un Orphée vieilli, c’est un Orphée qui a vécu, qui raconte, qui est au-delà du mythe et de la légende, un Orphée qui crée ses propres fantasmes, ses propres mythes, un Orphée qui crée des images en train de se faire, et accessoirement, c’est une solution qui évite d’écrire des récitatifs, et qui place le spectacle là où il doit-être : dans l’évocatoire.

Le Décor

Toutes ces histoires se déroulant dans des lieux très différents, on aurait pu s’attendre à un décor à transformations, à des dieux qui montent et qui descendent de leurs nuages ou à un usage acrobatique des LED ou des procédés scéniques qui ont cours aujourd’hui sur les plateaux…

Évidemment, ce n’est pas le cas.

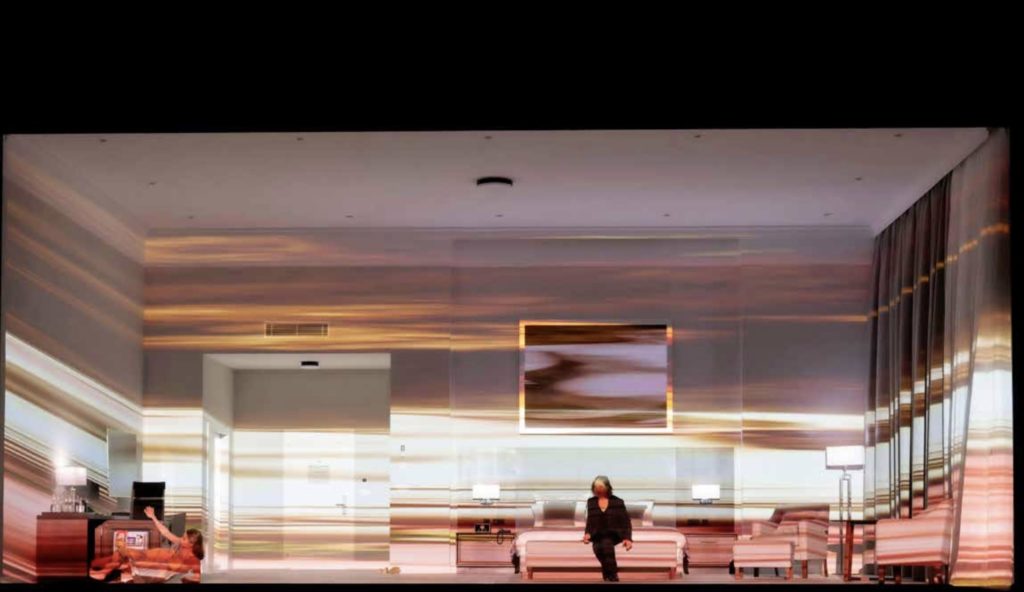

Barrie Kosky avec son décorateur Michael Levine reviennent à l’idée de la « Box », un décor fixe que l’on retrouve dans beaucoup de ses mises en scène comme Rusalka ou Frühlingstürme de Jaromir Weinberger à la Komische Oper, ou Le Coq d’or à Lyon, c’est-à-dire un espace fermé à l’intérieur duquel tout se passe, une sorte de permanence qui fixe l’attention du spectateur.

Si Georges Pérec avait créé avec La vie mode d’emploi le roman d’un immeuble mis en coupe réglée, où chaque appartement de propriétaire en propriétaire raconte une vie, ou la vie, ici une chambre d’hôtel et notamment ces chambres anonymes d’hôtels internationaux quatre ou cinq étoiles voient défiler l’espace d’une ou plusieurs nuits des vies différentes, des crises, des amours, et cet espace neutre, à chaque fois prend un sens nouveau.

Quand vous rentrez dans une chambre d’hôtel, en y déployant vos affaires, en les dispersant ou les rangeant, vous créez votre propre espace ou quelque chose de votre univers habituel, vous la transformez, vous créez une sorte de mini-métamorphose. C’est le sens de ce travail où la chambre, la même, va à chaque fois changer d’aspect soit parce que le tableau au-dessus du lit change et évoque le mythe dont il est question, soit parce qu’on use du lit ou non, pour dormir ou non, et quelques projections vidéo font le reste, sans abus, sans surcharge, teintant chaque moment.

D’où le titre : Hotel Metamorphosis, mais on a bien compris que chaque hôtel et chaque chambre dans la vie ordinaire est lieu de métamorphose. La même suite occupée par la tribu Kardashyan ou le couple Mercier ne sera évidemment pas la même. D’un côté, on vend du rêve, de l’autre rien n’est en vente. Alors, Kosky nous vend cinq histoires de rêve, dans un décor qui est fixe, mais ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre.

Enfin, dernier détail : une chambre est d’abord lieu de sommeil (enfin en principe) car le centre « névralgique » en est le lit. Et ainsi, ce qui est représenté peut être réalité, rêve ou fantasme en toute liberté de celui qui regarde, mais aussi de celui qui offre à regarder. Réel, irréel, surréel, rêve, théâtre, opéra, danse, une valse étourdissante s’offre dans son langoureux vertige. Elle est là, la véritable métamorphose.

Les épisodes

Pygmalion

Le prologue est offert à Orphée qui pleure son Eurydice et se mettant à rêver, en réalité enchaine d’autres histoires, qui seront des histoires à la Orphée, des histoires de solitudes et de mélancolie.

Le premier mythe offert à la déconstruction est celui de Pygmalion. Un mythe qui a donné lieu à des œuvres musicales, des ballets, des tableaux et des sculptures et aussi à un texte de Jean-Jacques Rousseau, mis en musique en 1770 par Horace Coignet, et remis plus tard en musique par Donizetti (ce fut sa première œuvre). Mais le mythe de Pygmalion a donné lieu aussi à de nombreux récits qui en sont dérivés, La Venus d’Ille de Mérimée, le chef d’œuvre inconnu de Balzac, mais aussi Pinocchio de Carlo Collodi sans parler de My fair Lady, le film de George Cukor d’après Pygmalion de George Bernard Shaw. La palette offrait un choix riche, mais Barrie Kosky va chercher à suggérer dans le cinéma un autre exemple, dangereux et psychotique, Norman Bates (le héros de Psychose de Hitchcock et du roman éponyme de Robert Bloch).

C’est Philippe Jaroussky qui interprète Pygmalion, le sculpteur amoureux de la statue qu’il a sculptée (Galatée selon la légende, ici simplement appelée « la statue »). Kosky en fait un célibataire endurci, pas très bien dans sa peau, et vaguement (?) psychotique.

Il y a une sorte de gradation dans l’intérêt et la tension diffusée par les épisodes, et celui de Pygmalion pose un premier principe, qui est le refus du spectaculaire. Le spectateur entre dans un processus psychologique, où le héros est un Hoffmann amoureux fou de sa « poupée », une poupée qui lui échappe comme le monstre échappe à Frankenstein. On voit immédiatement la profondeur d’un mythe apparemment bien connu, mais dont les ramifications vont profond dans notre histoire culturelle avec une permanence : c’est le créateur qui pose problème, par sa volonté de créer une image idéale, ou monstrueuse, et il est pris par l’hybris qui prit aussi le premier des créateurs, Ptolémée. Quand le créateur est un psychotique saisi d’hybris, il devient dangereux, comme Norman Bates dans son motel conservant le cadavre de sa mère empaillée, et multipliant les assassinats hitchcockiens. Pygmalion dans son hôtel ou Bates dans son Motel sont aussi isolés et en mal-être.

Kosky, et le costumier Klaus Bruns font apparaître Pygmalion non comme un créateur génial et fou, mais comme un être mal dans sa peau, au triste pull-over fait de carreaux arlequinesques qui semble entrainé dans un tourbillon sans prise sur sa vie, et se vengeant en quelque sorte sur la vie des autres (chez Norman Bates) et ici cherchant son salut – dans sa création qui prenant vie, tombe amoureuse, mais c’est dangereux…

Arachné

Le mythe d’Arachné (Ἀράχνη) est moins connu, il nous raconte la métamorphose d’Arachné en Araignée. Elle savait si merveilleusement tisser qu’on la tisait fille d’Athéna… mais elle ne voulait tenir son don que d’elle-même : elle défia donc la déesse, et bien mal lui en prit.

Encore une fois, une histoire d’hybris, cet orgueil démesuré qui vous pousse à défier les dieux, ou à vous croire supérieur à eux.

Kosky part de l’idée de toile et de tissage, pour en faire une héroïne d’aujourd’hui, une héroïne digitale du Web (la toile…) . Arachné (Cecilia Bartoli) est une reine du Web, vêtue d’un costume qui imite des éléments de l’art digital de toutes couleurs, assise à une table derrière un ordinateur avec des fils entremêlés. L’art digital, nous l’avons vu est l’art par excellence de la métamorphose aujourd’hui.

Insouciante et adorée à l’instar des influenceuses, des reines du net, elle insupporte Minerve (Nadezhda Karyazina) qui amène elle aussi sa « toile » faite de fils entremêlés : pour les deux ce sont des fils de connections web presque inextricables, que nous connaissons bien quand nous usons de divers appareils électroniques.

Alors Minerve qui est déesse et donc structurellement invincible la transforme en araignée (Ἀράχνη en grec) qui ne cessera ainsi de tisser une toile, qui fera du tissage non seulement sa vie, sa raison d’être et sa seule existence. Ainsi tisseuse de toile, elle ne pense plus et n’a plus d’hybris humain.

Myrrha

Myrrha est un mythe encore moins connu et cette histoire clôt la première partie et encore une histoire d’hybris paternel. Le roi de Chypre Cinyras affirma que sa fille Myrrha (Μύρρα) surpassait en beauté Aphrodite, déesse emblème de l’île, née, dit-on près de Paphos. Elle ne pouvait supporter un tel crime de lèse-déesse et fit en sorte pour se venger que Myrrha tombât éperdument amoureuse de son père. Se glissant dans son lit pendant le sommeil paternel, elle consomma… De cette union naquit dit-on Adonis.

Le père, épouvanté découvrant qui était cette ombre nocturne qu’il avait « honoré », la chassa et Aphrodite transforma la jeune femme qui fuyait en arbre à Myrrhe, puis s’occupa généreusement du jeune Adonis.

Kosky fait remarquer que cette histoire montre un schéma inverse de l’inceste tel qu’il est dénoncé aujourd’hui dans la mesure où le père n’y est pour rien et que tout vient de l’initiative de la fille.

Il ne faut jamais oublier que les notions de bien et de mal dans l’antiquité ne se colorent pas de notre tradition judéo-chrétienne, si bien qu’un crime peut rester impuni s’il n’est pas dénoncé, et que par ailleurs l’action est plus liée à la conformité à un ordre du monde qu’à une valeur morale ou immorale. Donc ces histoires qui peuvent nous paraître aujourd’hui hautement immorales ne l’étaient pas dans l’antiquité grecque ou romaine. Ces sociétés sont loin des nôtres, même très éloignées, comme l’ont bien montré des historiens de l’antiquité comme Florence Dupont (voir par exemple la sexualité, qui est un test définitif des différences entre eux et nous).

Kosky qui respecte le mythe, mais aussi le cadre qu’il s’est imposé, et qui surtout ne prend jamais position, ne juge pas, expose les « faits » et transforme en métamorphose d’hôtel le destin de Myrrha : elle rentre dans le minibar, et en ressort un arbre long et vert qui clôt sous les gloussements du public la première partie.

Narcisse

On connaît bien l’histoire de Narcisse amoureux de son reflet. Et Kosky va en faire de nouveau un cas d’école moderne, avec encore une fois Philippe Jaroussky en Narcisse un peu éloigné du Narcisse rêvé et représenté sur le tableau au-dessus du lit. Narcisse au bain est en fait Narcisse au lit, en pyjama, qui semble rêver : Ovide est une machine à rêves et le récit de Kosky est en fait un récit enchâssé puisque tout se passe par la bouche d’Orphée.

Le Narcisse que nous voyons est un Narcisse mûri, loin de ses représentations picturales, et Philippe Jaroussky, 47 ans, incarne parfaitement le personnage, solitaire dans sa chambre, qui semble s’être un peu détourné des choses charnelles. Un pyjama bleu-marine n’est pas très sex-appeal.

Mais voilà, il rêve, et comme Figaro tutti lo vogliono e tutti lo bramano (tous-et toutes- lez veulent et tous le désirent). Mais lui est indifférent.

Il se retrouve dans son lit avec deux doubles (ici Prince Mihai et Rouven Pabst), des doubles qui sont évidemment lui et pas lui, semblables et pas tout à fait semblables, mais érotiquement très entreprenants, pas très vêtus, l’enserrant au lit ou l’étouffant sur le fauteuil, tandis que la nymphe Echo amoureuse (éblouissante Lea Desandre)

se dématérialise peu à peu jusqu’à n'être plus qu’un fil de voix dont n’émergent que les dernières paroles, avec là encore un jeu du double, mais du double vocal, assez fascinant.

En réalité, il apparaît clairement que ce Narcisse découvre son (ses) doubles, amoureux de lui-même ou de son (ses) semblables masculins : ce Narcisse découvre tardivement son homosexualité qu’il ignorait niait ou refusait, en refusant d’être aimé de quiconque. Mais cette découverte ne l’ouvre pas au monde des autres, et il se transforme en fleur, disparaissant en laissant la fleur dans la main d’Orphée.

Toute la construction de la scène part de la solitude et se termine dans la solitude, avec un monde qui autour de Narcisse perd toute substance, voix, reflet, doubles, restent de toute manières inaccessibles, et Narcisse reste seul, à regarder à sentir comme une fleur, mais pas à conquérir. L’Eden à jamais perdu.

Eurydice

L’Eden à jamais perdu, c’est évidemment l’histoire d’Orphée et d’Eurydice qui conclut toute l’œuvre en un cinquième tableau d’une insigne noirceur. D’ailleurs, plus de chambre, mais les dessous, en noir et blanc, où Eurydice a perdu Orphée déchiqueté par les Ménades dont il reste la tête : telle Margot et son bien aimé La Môle, elle emporte aux Enfers la tête de l’aimé qu’elle porte, pour l’éternité, au milieu d’un ballet d’ombres noires à tête de squelette d’Ibis (je veux croire qu’il s’agit d’Ibis), cet oiseau sacré des égyptiens dédié au Dieu Thot qu’ils momifiaient, symbole de savoir, mais aussi symbole de l’âme du mort, comme si avec Eurydice disparaissait aussi une épaisseur humaine, une valence irréductible de notre monde.

Pour renforcer le tableau final, Kosky propose une Bartoli elle aussi détruite (qui tranche avec l’insouciante Arachné), une Bartoli-Magnani. Cecilia Bartoli est romaine et Anna Magnani est un des symboles cinématographiques de Rome, de la Rome du désespoir, elle est la Mamma Roma (1962) de Pasolini et joue son propre rôle dans Roma (1972) de Fellini.

Ainsi se clôt le spectacle sur une image qui une fois encore prend le public à revers, noire, sinistre, angoissante qui prend à la gorge sur une musique qui étreint le cœur là où l’on pensait Vivaldi le prêtre roux des plaisirs emplumés.

Barrie Kosky dans ce spectacle s’est justement employé à désemplumer le baroque vivaldien par un travail qu’il a voulu contemporain, en refusant la reconstitution baroque que pouvait suggérer le titre, en refusant l’enchantement, mais en montrant que les mythes en l’occurrence racontés par Ovide plongent directement dans notre réalité, dans nos monstruosités, nos psychoses, nos névroses quotidiennes, mais qu’ils indiquent aussi notre faiblesse structurelle mais bouffie d’orgueil, qui consiste à croire que nous sommes maîtres du monde (suivez mon regard, une fois de plus, les exemples sous nos yeux sont légion). Arachné pourrait être un maître de la Tech d’aujourd’hui, Pygmalion un serial killer, Myrrha une enfant perdue et perverse, Narcisse un névrosé bloqué. Seule Eurydice incarne le juste désespoir, celui de la perte irrémédiable, s’enfonçant dans les profondeurs d’un gouffre, un Enfer dont par bonheur, il nous reste des traces, littéraires, Ovide (Métamorphoses), Homère et Virgile, Dante et sa Divina Commedia, mais aussi Rilke et quelques autres. C’est un peu la leçon de ce pasticcio très sérieux : seul reste de nos vies, nos faiblesses et nos erreurs l’art, l’art dans tous ses états, l’art unique trace d’humanité à travers les âges et les pages. N’oublions jamais que dès l’antiquité les chants d’Orphée furent l’objet de mystères et d’initiation promettant une vie heureuse dans l’au-delà, ce fut l’orphisme, un phénomène souterrain qui irrigua le monde grec hellénistique. Orphée comme espoir. De leur côté, les Ibis symbolisaient Thot, le Dieu de l’écriture et du savoir illimité. Notre seul espoir.

Au bout du trou noir qui ferme ce spectacle, une lumière est possible…

La musique : orchestre et chœur

Il y a dans ce projet une autre divine surprise, la musique de Vivaldi, qui nous saisit d’un indicible bonheur. Bien évidemment, les airs et les chœurs sont sortis de leur contexte d’origine et servent un autre texte, un autre but, un autre spectacle que celui auquel ils étaient destinés, mais toujours en situation, toujours au cœur du drame : d’une musique quelquefois un peu méprisée, un peu négligée, l’équipe de création en a fait la musique de l’urgence dramaturgique, là où personne n’attendait Vivaldi.

Et l’artisan c’est l’orchestre Les Musiciens du Prince – Monaco, mais aussi le chœur Il Canto di Orfeo et le grand ordonnateur Gianluca Capuano, qui agit comme révélateur en donnant à cette musique des couleurs, une énergie et surtout une profondeur insoupçonnées.

Ce qui frappe d’abord c’est l’épaisseur sonore, une pâte substantielle qui donne au Vivaldi attendu une autre couleur.

Mes épaisseur sonore ne signifie pas en effet « massif ». Cela signifie que la direction de Capuano laisse deviner et s’affirmer le caractère profondément instrumental et presque symphonique de la musique de Vivaldi. C’est le caractère pour lequel il a été le plus connu pendant de longues années, et cette musique qui accompagne les voix n’est pas justement un accompagnement, mais au contraire, elle est un personnage supplémentaire donnant à l’ensemble une cohérence inédite.

On a souvent considéré que l’accompagnement musical des airs de Vivaldi, notamment les plus acrobatiques était secondaire. Ici, Capuano nous montre le contraire. La voix est soutenue par la musique avec entre la musique et la voix, une sorte de système et de tissage particulièrement raffiné.

Sans le caractère spécifique des Musiciens du prince Monaco qui est un orchestre fait de solistes particulièrement doués mais qui savent adhérer à une entreprise collective fortes individualités quand il faut, fondus dans la masse quand il faut.

Cela signifie qu’ils adhèrent à la vision du chef à ses respirations aussi bien dans des accélérations inouïes que dans des moments plus retenus, où les rythmes s’atténuent et où les sons s’étouffent. Certains, je l’ai souvent écrit, reprochent souvent à Capuano d’aller vite comme si le seul critère d’analyse était vite ou lent.

Or ce n’est pas le cas ici au contraire, il y a dans son travail, une retenue, un caractère sombre qui est particulier qui montre que la musique est pleinement en cohérence avec le propos de la scène, tantôt un son mat, tantôt brillant (comme l’allegro de la sinfonia de Dorilla in Tempe qui ouvre l’acte II) on appréciera évidemment le travail inouï des bois, qui donnent une personnalité propre à la couleur de l’orchestre (le hautbois qu’on cite souvent de Pier Luigi Fabretti, ou la flûte de Jean-Marc Goujon, mais aussi à une douceur des cordes (Thibault Noally ou Nicolas Mazzoleni au violon, qui jouent un rôle éminent et particulièrement poétique dans le tableau dédié à Narcisse, dialogue merveilleux avec la voix de Lea Desandre) qui tranche quelques fois avec le son que l’on considère souvent rêche des formations baroques. Et avec cette fois-ci des instruments moins fréquemment cités comme la mandoline (Muriel Quistad) ou le salterio (Elisabeth Seitz) qui se détachent par leur singularité.

En effet, malgré la chair sonore, la clarté et la limpidité du son qui en émerge est aussi un caractère fondamental, donnant en même temps quelque chose d’aérien, jamais étouffant ou écrasant typique des formations de chambre. Nous nous trouvons devant une sorte d’univers tout à fait étonnant et qui rompt avec certaines habitudes, mais tout à fait conforme avec ce que nous avons entendu de cet orchestre aussi bien dans Haendel, que dans d’autres auteurs comme Gluck, ou même dans Monteverdi, dont nous parlerons dans un autre article.

Le chœur Il Canto di Orfeo

Un moment d’exception à l’orchestre, auquel répond une prestation tout aussi exceptionnelle du chœur Il Canto di Orfeo fondé par Gianluca Capuano, chef de chœur avant que d’orchestre, fait de choristes qui à l’instar de leurs collègues de l’orchestre, savent aussi être des solistes (Jiayu Jin, Laura Andreini, Stefano Gambarino). C’est un « choral » fait d’individualités, de personnalités engagées qui participent à l’action avec un allant, une énergie et une joie d’être en scène visible.

On notera le chœur extrait de Dorilla in Tempe (1734) qui reprend un thème fameux des Quatre saisons (Le printemps) exécuté avec une vivacité inouïe comme tout le début de cette scène qui occasionne une ovation à scène ouverte .C’est ce qui fait aussi la nature particulière de cet ensemble, sa souplesse, sa ductilité, aux qualités vocales virtuoses et très bien préparé Jacopo Facchini.

On le voit les forces en présence forme un collectif cohérent qui avant tout fait de la musique au service de l’œuvre et profondément associé au projet et attaché à son chef. L’habitude de jouer ensemble, la connaissance intuitive que chacun possède des qualités (et peut-être aussi des défauts) de l’autre, voilà ce qui donne à ces deux formations, leur singularité, leur caractère d’exception. Ce sont des grands professionnels, particulièrement doués, des solistes sélectionnés pour telle ou telle œuvre et donc adaptés et habitués au travail sur mesure, comme un artisanat, comme est la musique de chambre ou un chœur de chambre. Il en résulte un caractère presque unique de l’ambiance musicale et un exceptionnel moment de bonheur collectif entre musiciens et partagé avec le public.

Les danseurs

On serait injuste de ne pas citer les chorégraphies d’Otto Pichler, l’habituel compagnon de route de Barrie Kosky, qui se fondent dans l’ensemble avec une fluidité totale, avec quelques sommets (les ballets autour de Pygmalion-Jaroussky, ou la scène de Narcisse où se mêlent chœur et danseurs. Gentiment transgenres – mais on est dans la métamorphose, et le « transgenre » n’est pas un phénomène d’aujourd’hui contrairement à ce que veulent faire croire les moralistes sans morale qui pullulent aujourd’hui – le ballet n’est jamais envahissant et inutile, mais donne une couleur aux scènes, pas forcément dans le style d’un divertissement (les scènes finales…). Il participe à l’œuvre d’art totale, la danse n’étant jamais loin de l’opéra, et tous méritent d’être cités : Rachele Chinellato, Jia Bao Beate Chui, Martje de Mol, Fanny De-Ponti, Matt Emig, Claudia Greco, Alessio Marchini, Prince Mihai, Rouven Pabst, Teresa Royo, Felix Schnabel, Rens Stigter.

Les voix

Elles forment un ensemble, là encore cohérent et réduit. Quatre voix, Léa Desandre, Nadezhda Kariazyna, Cecilia Bartoli et Philippe Jaroussky, forment un quatuor ductile de différents personnages aux différentes couleurs, que seuls des chanteurs de grand niveau peuvent interpréter de cette manière singulière.

Sie également Angela Winkler Orphée à la voix aux accents divers, un Orphée qui étrangement ne chante pas mais qui parle (une enième métamorphose ?) qui sait se faire féminine et quelquefois plus mâle, changeante, animée ou retenue, comme une présence permanente, étrange, presque rassurante et quelquefois aussi inquiétante. Une voix de roman fascinante.

Lea Desandre (Statua, Myrrha, Echo) avec sa présence scénique nous offre à la fois une sorte de Lolita gamine et dangereuse, de petite Salomé des familles un peu perverse et une nymphe Echo, qui surfe sur un souffle. Son extraordinaire musicalité, son sens du propos et de la couleur, dans ses différents rôles, mais surtout Myrrha et Écho font le reste, avec une sensibilité exceptionnelle à la limite bouleversante. Comme nymphe Écho, elle réussit ce prodige d’apparaître (ah, son air Zeffiretti che sussurrate extrait d’Ercole sul Terdomonte ) aussi légère et aérienne que la voix de l’écho peut l’être. Il y a une sorte de transfert métaphorique entre le corps de la chanteuse et la voix qu’elle émet, comme une sorte d’esprit impalpable, comme si dans cette nymphe Écho se cachait un Ariel irrésistible. Lea Desandre montre encore une fois des qualités qui sont exceptionnelles de présence et d’affirmation vocale malgré une voix qu’on considère toujours comme petite mais qui passe largement la salle par la manière de la poser de la projeter la manière d’interpréter la manière d’appuyer sur telle ou telle couleur, imposant à l’assistance une concentration admirative.

Nadezhda Karyazina s’impose également dans ses différents rôles, à la fois autoritaire et furieuse (Junon ou Minerve‑, à la fois protectrice (La nourrice de Myrrha) et qui sait colorer sa voix au timbre assez sombre et marqué en fonction des rôles. Elle sait montrer aussi une certaine délicatesse dans l’affirmation vocale et une très belle expressivité : elle sait vibrer et nous faire vibrer… C’est la confirmation d’une voix qu’on avait appréciée par ailleurs, qui a évolué et qui s’affirme ici tout particulièrement.

Philippe Jaroussky (Pygmalion et Narcisse) est d’abord dans cette production, un personnage non pas amoureux ou un personnage brillant comme on peut quelquefois en voir chez les contre-ténors de l’époque baroque, mais c’est d’abord un personnage psychologiquement meurtri et problématique ; c’est un personnage qui vit d’abord une sorte de solitude profonde et une maturité malheureuse. Par ailleurs on sait que la voix de contreténor vieillit mal et peut occasionner des déceptions. Ici Jaroussky arrive à la fois à montrer une incroyable force d’interprétation et une fragilité vocale qui correspond à la psychologie des personnages. Son Narcisse est absolument éblouissant mais son Pygmalion ne l’est pas moins : plus halluciné, plus perdu, il utilise son raffinement extrême, son sens de la nuance, sa diction impeccable au service d’une interprétation sur le fil du rasoir parce qu’elle veut exprimer quelque chose de presque crépusculaire, tout en restant vigoureux : c’est du grand art.

Enfin Cecilia Bartoli qui est d’abord une Arachné divertissante et pétillante, toujours fascinante en scène parce que Bartoli s’empare corps et voix de ses personnages et s’engage totalement. Vocalement c’est toujours un prodige, mais il ne faut pas s’attendre avec la Bartoli d’aujourd’hui à un festival acrobatique de la Bartoli d’hier. Pour chaque rôle elle travaille avec les possibilités actuelle de sa voix. En ce sens, c’est une négociatrice vocale hors-pair. Elle est capable de chanter une Rosina éblouissante du Barbiere di Siviglia mais une Rosina dame, mûre qui ne fait pas de feu d’artifice mais qui est toute rouerie et aussi affirmation de soi c'est à dire une fête de la couleur et de l'expression. Dans Arachné, elle est ce personnage brillant, un peu excessif et un peu écervelé, mais elle ménage toutes ses possibilités vocales au service de l’expression n’abusant pas des aigus, mais les affirmant quand ils sont là avec une présence scénique qui reste hallucinante où tout geste est étudié et formidablement juste. C’est une chanteuse qui pèse chaque mot et sculpte chaque parole, et l’affirme une intelligence pratiquement sans comparaison.

Son interprétation d’Eurydice dans les scènes finales restera dans les annales de la tragédie, avec cette allure à la Anna Magnani dans laquelle elle se donne à plein parce que sans doute elle sent en elle-même quelque chose de l’actrice, comme une sororité. Elle porte en elle la tragédie et essaie de faire passer ce message et vocalement et scéniquement par un corps presque transformé qu’elle impose. Une fois encore, elle nous étonne par l’étendue de son sens dramatique, et surtout par sa science extraordinaire de la voix et de ses possibilités vocales qui sont à la fois sans limites à à la fois respectueuses de chaque âge de sa vie. Elle y est bouleversante, transcende l’œuvre et brûle les planches, simplement parce qu’on a l’impression qu’elle se métamorphose en mythe.

-

Au total cet étonnant spectacle nous apparaît être un des plus réussis de l’ère Bartoli à Salzbourg. Nos amis italiens disent « epocale » pour dire qu’il marquera l’époque. De fait quand les étoiles sont alignées entre mise en scène, direction musicale, voix, et forment un tout tellement cohérent : ça s’appelle une Gesamtkunstwerk. J’emploie ce mot très wagnérien à dessein, parce que cette production possède la cohérence d’un spectacle wagnérien dont il a d’ailleurs la longueur.

Et je peux dire que je suis heureux d’avoir assisté à sa version princeps puisqu’il a été décidé de le raccourcir de au moins 20 minutes pour les représentations de cet été. C’est pour moi une erreur, car je crois avoir ressenti la même tension, le même suspens émerveillé chez tous les spectateurs, mais c’est aussi la loi actuelle de Salzbourg-été qui, pour des raisons organisationnelles n’aime pas les spectacles trop longs qui restent possibles à Pentecôte non bousculés par d’autres manifestations. C’est dommage et je continue à me demander ce que l’on peut couper dans un spectacle aussi parfait… Une de mes plus belles expériences esthétiques et émotionnelles de ces dernières années.