Prémisses

Quand on a laissé derrière soi plus de soixante-dix opéras de tous styles et de tous formats, drames historiques, contes de fées, pochades, comédies, opéras-bouffes, Grand-Opéra en italien et en français, avec les réécritures quelquefois nécessaires qui s’imposent selon lieux et chanteurs, la variété des sujets ouvre un regard assez complet sur ce qui pouvait plaire en cette première moitié du XIXe, mais aussi sur des faits sociétaux qui couraient le siècle, pleins d’enseignements sur l’évolution des mœurs. Nous ne manquerons pas d’en reparler à propos de Deux hommes et une femme dont le sujet a provoqué des réactions dans le monde associatif local.

Il Furioso nell’isola di San Domingo propose un monde colonial, celui de l’île de Saint Domingue, et parmi les personnages, un esclave noir, Kaidamà, dont le rôle n’est pas indifférent dans la trame, et qui pose la question de la représentation de l’esclavage, en soi déjà difficile, doublé de la question du blackface (ou non) avec toute la littérature que cela pourrait accompagner sans compter les nombreuses répliques douteuses du livret.

L’histoire de l’Opéra est remplie de thématiques périlleuses aujourd’hui, et je suis certain que certains théâtres reculent à l’idée de représenter une œuvre aussi délicate pour certains regards contemporains. Mais la peur est mauvaise conseillère. Le théâtre, parce qu’il est théâtre, peut et doit TOUT se permettre. Aucune représentation ne doit être censurée au nom des remous du jour, car si une représentation est (auto)censurée, c’est tout le théâtre qui l’est.

Que raconte donc cette comédie coloniale douce-amère ?

Cardenio, fils d’un marchand espagnol a trouvé refuge sur l’île de Saint Domingue. Il est devenu complètement fou à cause de la trahison de son épouse Eleonora, qui non seulement l’a trompé, mais l’a en plus ridiculisé. Alors, les habitants essaient d’en prendre soin, Bartolomeo, un propriétaire local et sa fille Marcella, mais aussi leur esclave Kaidamà qui malgré tout en a une grande peur. Tous craignent ses crises, ses accès de violence, son désespoir irrémédiable.

Eleonora quant à elle, à la recherche du mari depuis des années et ravagée de remords, débarque à son tour à Saint Domingue après un naufrage dû à une tempête. Elle est bientôt suivie aussi de Fernando, frère de Cardenio qui arrive sur l’île à sa recherche.

Quand Cardenio reconnaît Eleonora, elle n’a pas le temps de s’expliquer que sa folie le reprend, plus forte que jamais. Entre apaisements et crises, Cardenio finit par se jeter dans la mer, mais son frère Fernando le sauve in extremis. Cardenio sauvé reste désespéré et venu en possession de deux pistolets médite le suicide.

Eleonora arrive, bouleversée par le remords et quand Cardenio lui propose le suicide à deux elle l’accepte. Une fois encore Fernando et les autres interviennent pour les sauver. Cardenio est désarmé mais Eleonora retourne l’arme contre elle, au comble du désespoir. Au dernier moment, Fernando la désarme, et Cardenio est touché par le geste désespéré de son épouse contrite, il lui pardonne, retrouve ses esprits, et tout est bien qui finit bien.

L’œuvre, qui tire sa source d’un épisode du Don Quichotte de Cervantes est assez étrange, entre scènes de comédies assez proches d’un Rossini (Le livret est de Jacopo Ferretti, qui est l’auteur de celui de Cenerentola) que Donizetti adorait, et moments de grande émotion, tant le personnage de Cardenio est totalement désespéré. On est toujours sur une ligne de crête entre drame et comédie, entre tragédie et burlesque, mais d’un burlesque qui joue aussi au funambulisme avec cet esclave noir peureux et caricatural, impossible à proposer tel quel aujourd’hui.

D’un point de vue dramaturgique, la construction en deux actes rappelle les œuvres de Rossini, et la qualification melodramma rend évidemment compte de cet aspect doux-amer signalé par ailleurs, mais en même temps, autant le premier acte est bien construit, autant le deuxième semble moins resserré, répétitif, avec des scènes finales à tiroir, saut dans la mer, tentatives de suicide multiples, mais aussi personnages comme le frère Fernando dont l’utilité est d’abord d’être le seul ténor – une voix nécessaire voire obligatoire dans un opéra- qui servent un certain nombre de numéros musicaux mais qui ne servent pas forcément la vigueur théâtrale, même s’il est le sauveur permanent de son frère, puis de son épouse.

La mise en scène de Manuel Renga

On comprend que la mise en scène de l’œuvre ne soit pas si aisée, et les réponses de Manuel Renga, laissent l’œuvre dans cet entre-deux qui en fait le prix, sans être toujours parfaitement convaincantes, mais sans la heurter non plus.

Renga a décidé de ne pas affronter les problèmes socio-historiques, notamment l’ambiance coloniale et l’esclavage, rejetant cet arrière fond dans une série d’images plus ou moins lointaines (le décor d’Aurelio Colombo est « évocatoire » plus qu’historicisant, simplement parce que Manuel Renga focalise son regard sur la question de la folie et de la maladie mentale, en montrant que l’épisode de Saint Domingue est pour Cardenio non pas un simple moment exceptionnel dû à son infortune, mais le symptôme d’un mal plus profond qui l’a saisi toute sa vie, partant d’une réflexion du livret, laissée à Bartolomeo qui dit de la folie « ci spero poco, un qualche ramo sempre ci resta » (j’ai peu d’espoir, il reste toujours un rameau), c’est-à-dire que la folie est une plante dont on peut couper les branches mais dont les racines restent à jamais.

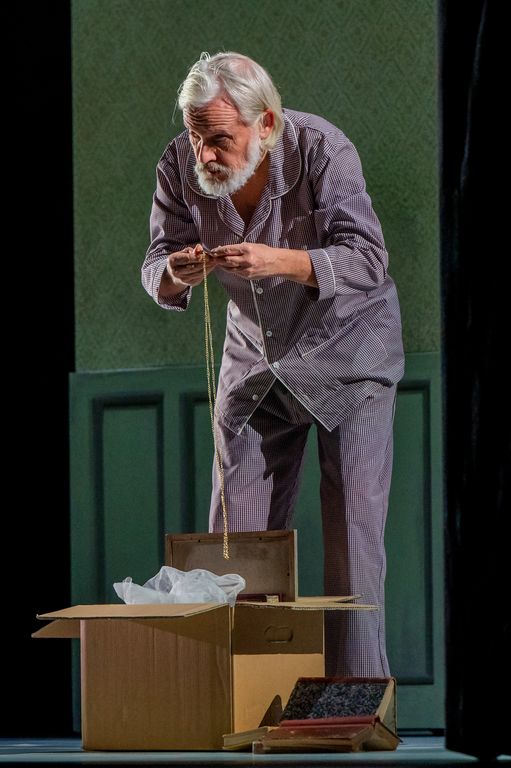

Pour ce faire, il pose un Cardenio vieillard, dans le lit d’un EPHAD, avec son aidante, qui erre dans son espace mental, muni le plus souvent d’un album de photos, à qui une Eleonora vieillie mais tirée à quatre épingles rend visite, en le considérant avec patience et un peu de pitié. C’est donc Cardenio vieillard qui revoit l’histoire de Cardenio jeune, avec la déformation des souvenirs, les exagérations qui vont avec, et la folie qui lui reprend si jamais elle l’a une fois abandonné.

Le monde qui va nous être montré est donc sans cesse projection mentale, instable, avec un décor qui se fractionne, des meubles et un environnement qui explosent, et des personnages censés être non les personnages réels, mais les personnages tels que les voit Cardenio vieilli, ou tels que son souvenir se représente ses souvenirs de l’époque. Le propos n’est pas absurde et confirme que Manuel Renga est un metteur en scène intéressant, mais le rendu n’arrive pas toujours à traduire la situation, si bien qu’on a quelquefois l’impression que la présence du couple vieilli est inutile, que la trame se déroule « en direct », parce que la peinture des personnages « en direct » n’a pas la distance déformée qu’on attendrait dans le souvenir perturbé du vieillard, malgré les jeux d’éclairages d’Emanuele Agliati.

Autrement dit, Renga ne va pas peut-être pas assez loin dans la traduction des folies de Cardenio : comment voit-il les « bienveillants » (Bartolomeo, Marcella) ? Il pourrait par exemple considérer le monde qui l’entoure comme une universelle agression ce qui n’est pas le cas : Bartolomeo et Marcella se comportent normalement et humainement et Cardenio alterne moments de calme et de crise…

Renga propose une solution purement théâtrale, évacuant ce qui pourrait être une facilité comme l’utilisation de la vidéo par exemple avec une focale subjective, comme un regard déformé etc… avec quelque trucage. Par ce choix, avec des moyens de pur théâtre, des jeux d’objets à la double fonction (le navire qui évoque sa jeunesse ou qui peut être aussi un objet qui entoure le vieux Cardenio, l’armoire d’où sort Fernando etc…) il brouille un peu les pistes sans exploiter le filon à fond. Ainsi la présence permanente ou presque de Cardenio vieillard qui erre dans le décor et de Cardenio jeune tout à ses frasques manque quelquefois son but, parce qu’elle apparaît peu claire, maladroite, ou superflue. C’est un exercice d’équilibriste qui est tenté là, avec les risques inhérents : on peut perdre facilement l’équilibre si la dramaturgie n’est pas suffisamment resserrée. L’idée a du sens, elle est même très bienvenue en ces temps où la maladie mentale est un sujet très actuel, mais elle ne va pas assez loin et manque son but.

Seul personnage traité de manière subtile compte tenu de la situation et du funambulisme dont on parlait plus haut, Kaidamà, l’esclave noir. Dans la mesure où il est aussi une projection de Cardenio vieillard, nul besoin de le grimer (Blackface), nul besoin de le faire chanter par un chanteur de couleur, il suffit d’en faire un « personnage » étrange, qui tranche avec l’ambiance générale : Kaidamà est lié à Cardenio, mais il en a peur, et donc le gère avec méfiance et distance, tout en cherchant à l’aider. Renga en fait un personnage à la fois marginal doté de tous les stéréotypes du « noir » (on pense aux visions issues de La Case de l’oncle Tom, mais aussi du noir agile et dansant), et d’ailleurs Eleonora à peine sauvée du naufrage le rencontre et se croit face à Satan, et son maître Bartolomeo l’insulte toujours copieusement et fort violemment, mais Renga s’en tire en le dotant en même temps d’une marginalité très sympathique et mélancolique, à la Chaplin, ou à la manière d’un clown triste.

Il dit en effet s’être inspiré d’Emmett Kelly, le clown fameux qui créa la figure de Willie le vagabond. Renga le fait donc interpréter par un chanteur blanc, ce qui dans la perspective du souvenir, des stéréotypes, du type de personnage est aussi assez intéressant et Bruno Taddia est habile à rendre le côté étrange du personnage, devenu en quelque sorte aussi un lointain descendant d’Arlequin (on est à Bergame…) passé par Charlot et d’autres figures.

Kaidamà est un souffre-douleur mais aussi un fils des Lumières, c’est un brave garçon, qui subit les foudres de Cardenio passant systématiquement de la douceur au bâton, qui partage son repas, qui chante aussi bien « la pietà con gli oppressi è un dover » ( la pitié pour les opprimés est un devoir) que face à Cardenio qui l’a servi de nombreux coups de bâtons « Le mie spalle lo ricordano ma mio cor lo scorderà » (mes épaules s’en souviennent mais mon cœur l’oubliera). Le personnage est donc doué d’une authentique humanité. Il est traité comme tel dans cette mise en scène et la manière dont il est vu est sans doute l’une des réussites de ce travail.

Le reste oscille entre le traditionnel et l’approximatif. Les personnages sont insuffisamment caractérisés (Bartolomeo par exemple et même Fernando, un peu superficiel dans son statut de Zorro sauveur), le décor rappelle un peu une ambiance coloniale (papiers peints floraux évoquant une végétation tropicale inspiré de demeures patriciennes de Bergame) entre abstrait et concret : c’est une boite, comme une boite à souvenirs, avec des objets, armoire, vélo, lit qui sont les objets du quotidien du vieux Cardenio, qui deviennent aussi éléments de la mémoire quasiment surréalistes.

Mais le regard ne réussit pas toujours à sérier le réel du souvenir, la folie de la raison. Alors, dans les grandes crises de Cardenio, les cloisons se fendent, elles laissent apercevoir une sorte d’au-delà, les meubles et le monde tout entier volètent pour donner l’impression que tout dans la tête est sens dessus-dessous : l’idée d’un Cardenio sénile que la folie n’a jamais vraiment quitté est assez bienvenue, mais n’étant pas menée jusqu’au bout oscille entre moments confus et moments authentiquement poétiques, qui semblent sortis d’un conte de fées, Fernando qui sort d’une eau figurée par des paillettes, le navire miniature naufragé comme un navire de marionnettiste, tout cela est agréable à voir, mais le contraste manque dans la superposition des mondes qui se mélangent…

Peut-être d’ailleurs est-ce un effet voulu, pour montrer une confusion mentale permanente, mais on reste un peu sur sa faim, malgré quelques jolis moments. Renga travaille plus l’image, le cadre, l’ambiance, la couleur mordorée des souvenirs tropicaux : il a plus de difficulté avec les mouvements scéniques assez conventionnels, sauf pour Kaidamà, le seul personnage vraiment travaillé et qui lui permet de passer sans heurts du drame à la comédie, du proche au lointain et de lisser les hoquets du livret.

Mais toutes les scènes de la fin, les moins élaborées du livret et donc les plus difficiles à rendre, restent assez conventionnelles et répétitives, alors qu’un peu plus de variété eût été bienvenue.

Au total une mise en scène d’ambiance, assez fluide, plus réussie que Macbeth à Busseto trop esthétisant à mon avis, et qui fait confiance aux qualités singulières des artistes à rendre les personnages : la fraicheur de Marcella, la gentillesse de Bartolomeo, les désordres de clown triste de Kaidamà, la folie de Cardenio incarnée par un Paolo Bordogna totalement immergé dans le rôle, le côté élégiaque d’Eleonora (Nino Machaidze)… tout est bien rendu, mais le côté dramatique semble plus surjoué alors qu’il gagnerait à moins de caricature. Mais, comme on l’a dit, c’est du pur funambulisme qui nous offre cependant un bon moment.

Les aspects musicaux

Une fois encore, Donizetti étonne par une forme hybride, venue évidemment de Rossini comme le montre l’ouverture, qui a été rétablie ici dans l’édition critique d'Eleonora di Cintio, particulièrement bienvenue, agile, pleine de couleurs et de rythmes variés, dans la grande tradition du maître de Pesaro. L’œuvre garde une forme traditionnelle, avec des récitatifs accompagnés au pianoforte (excellente Hana Lee, coincée dans une loge) et donc une structure qui trouve ses racines dans le dramma giocoso (récitatif, air ou ensemble) mais qui réserve des surprises musicales étonnantes, comme le double finale du premier acte, totalement éberluant de vivacité, de nouveauté, de sens théâtral et dramatique, qui reprend des formes traditionnelles, mais avec un art consommé de l’à‑propos pour ramasser des applaudissements triomphaux un peu comme le Mozart du deuxième acte des Nozze di Figaro pour le rythme étourdissant, mais annonçant déjà les grands concertati verdiens par la respiration et l’élargissement du propos. Plus à la peine musicalement la deuxième partie à cause d’une dramaturgie approximative, malgré le rondò final d’Eleonora à la Rossini et de moments plus élégiaques.

L’œuvre est hybride, développée, à tiroirs, mais la musique reste fluide, colorée, jamais incohérente, et on peut comprendre le succès qui accueillit la première à Rome, au Teatro Valle qui 16 ans auparavant avait connu la première de Cenerentola, et fit de ce « Furioso » un des grands succès de Donizetti.

Elle demande notamment une présence orchestrale marquée, rythmée, assez explosive mais qui sache aussi laisser place à des respirations élégiaques, et Alessandro Palumbo, à la tête de l’orchestre Donizetti Opera relève parfaitement le défi.

D’abord, la direction veille à la clarté du rendu avec un orchestre particulièrement limpide qui laisse apprécier l’orchestration donizettienne, met en valeur les instruments (les bois…) et ne donne jamais dans la brutalité ou le contraste, mais veille au contraire à unifier l’ensemble, à donner une cohérence à cette musique qui est rendue avec un certain raffinement et une très grande souplesse, adaptant tempi et rythme aux moments comiques et aux moments mélancoliques, sans aucune rupture de ton, avec un souci permanent d’élégance et de finesse, rendant justice à une partition hybride où l’interprétation de l’ouverture, la « Sinfonia », avec sa double couleur, sombre d’abord, puis vive et rythmée est un des grands moments surprenants de la soirée où se lit immédiatement la présence d’un vrai chef et qui montre une fois encore la qualité de l’école de direction musicale italienne.

Le chœur de l'Accademia del Teatro alla Scala, comme chaque année montre, sous la direction de Salvo Sgrò que la relève est prête, tant il assure son rôle avec brio.

La compagnie formée de six chanteurs, reste assez réduite, dans la tradition de ce type d’œuvre, où dominent les voix graves (basse et baryton).

Giulia Mazzola avait séduit dans l’édition 2024 du Festival dans la Norina de Don Pasquale qu’elle affrontait avec un cran notable et un vrai sens de la scène ; le rôle est cette fois plus discret, plus léger aussi, et elle l’aborde avec une véritable fraicheur. Au départ un peu hésitante, l’assurance vient peu à peu et le personnage s’installe, en contrepoint à la voix plus affirmée et plus large de Machaidze en Eleonora. Giulia Mazzola est une chanteuse qui s’adapte à des styles de personnages différents, qui veille à soigner la couleur d’un rôle. Elle confirme l’excellente impression de l’an dernier.

Valerio Morelli nous avait séduit lui aussi la saison dernière avec son beau timbre de basse dans le rôle du méchant Ali de Zoraida di Granata. Issu de la Bottega Donizetti, il confirme l’excellente impression d’alors. Le rôle est cette fois-ci plutôt sympathique (sauf avec son esclave Kaidamà), plein de sollicitude, et la suavité de son timbre sert à l’évidence à dessiner le personnage, avec un vrai sens musical. Une voix à suivre.

Bruno Taddia est Kaidamà, le personnage le plus travaillé de cette mise en scène, et il se sort du rôle difficile avec tous les honneurs. Il est agile en scène, très engagé, et vocalement particulièrement solide. Véritable incarnation, jamais bouffe, il reste toujours sur la ligne de crète entre bouffon et tragique, ce qui le rend particulièrement émouvant, voire passionnant, parce que jamais exubérant, jamais caricatural et toujours ambigu. Une grande réussite qui lui vaut une véritable ovation.

Le ténor nécessaire à tout opéra, c’est ici l’argentin Santiago Ballerini, Fernando dont Manuel Renga n’arrive pas à faire un personnage au profil intéressant mais dont la voix très contrôlée et solide montre des qualités de sûreté sur tout le spectre qui devraient lui ouvrir bien des rôles du répertoire belcantiste où l’on manque de ténors… Le timbre ne fait pas forcément rêver, mais la technique est là, avec des aigus bien négociés, une tenue de souffle exemplaire et un volume enviable. Ses deux airs sont difficiles et assez démonstratifs : il est au rendez-vous, et propose une prestation d’un niveau particulièrement enviable.

Nino Machaidze est bien connue sur toutes les scènes, et elle assume le rôle de Eleonora, l’épouse remplie de remords, avec ce clair-obscur dans la voix nécessaire à un personnage qui doit rester un peu mélancolique, voire tragique mais assurer en même temps une véritable présence. La voix est large, bien contrôlée, les aigus sont bien projetés, sûrs, soutenus, sonores. Elle sait à la fois jouer sur le brillant et le pathétique grâce à une belle personnalité scénique que Renga n’exploite pas suffisamment à mon avis.

Paolo Bordogna est Cardenio. Les qualités scéniques bien connues de ce chanteur notamment dans le répertoire comique laissaient espérer une belle prestation dans un rôle particulièrement complexe. À la création, le rôle fut assumé par Giorgio Ronconi, qui fut aussi le créateur de Nabucco, une autre incarnation de la folie. C’est dire la nécessité d’une voix large, puissante, assurée.

Paolo Bordogna n’est pas apparu dans une forme optimale dès le départ, même si l’incarnation scénique restait convaincante. La voix mal assurée, beaucoup de problèmes de justesse, comme s’il n’arrivait pas à prendre un réel appui. On ne sentait pas le Bordogna des grands soirs. De fait, au deuxième acte, une indisposition l’a contraint à sortir de scène avec interruption de la représentation, qu’il a tenu à reprendre avec un certain courage, malgré la présence prévue d’une doublure. Il a donc terminé, avec tous les honneurs et sous les applaudissements chaleureux du public.

Le rôle est difficile, et nécessite des qualités interprétatives que Bordogna possède sans nul doute : il faut passer du comique au tragique, de la douceur à la violence, d’une seconde à l’autre et pratiquement sans transition. Peut-être n’a‑t‑il pas tout à fait le profil vocal du rôle plus proche du baryton-Verdi. Mais malgré sa difficulté du jour qui fait mesurer combien le chant est exercice physique qui exige une solidité corporelle de tous les instants, il a assumé la partie avec cran, et mené la représentation au bout. C’est aussi à cela qu’on mesure les grands.

Au total et malgré ce petit accident de la soirée, une représentation qui est une rencontre heureuse avec une œuvre qui mérite d’être mieux connue par une musique variée, inventive, rythmée. Si la production ne répond pas tout à fait aux attentes, elle ne gâche pas la fête et nous sortons dans la nuit bergamasque une fois de plus étonnés et ravis de ce que Donizetti nous a offerts.