Don Giovanni n’existe pas

La musique ne suffit-elle pas à être signe d’un contexte ou d’une ambiance, et la musique du Don Giovanni de Mozart n’est-elle pas suffisamment parlante et puissante pour éviter qu’en plus, la représentation soit agrémentée de bruitages divers (explosions, tonnerre etc…) qui justifient un avertissement initial au bon peuple spectateur qui risquerait d’être surpris ou effrayé.

L’accord initial de l’ouverture de Don Giovanni parle suffisamment pour nous avertir que rôde quelque chose qui nous dépasse…

C’est par ce genre de bruitage inutile (son : Mathis Nitschke) qu’on perçoit que Robert Icke n’a pas vraiment utilisé à fond le « sens » de la musique par rapport à la trame, car ses bruits conviendraient à un Don Juan de théâtre. À l’opéra, c’est superflu et redondant quand c’est trop fréquent.

Voilà qui fait partie des éléments agaçants d’un spectacle qui par ailleurs ne cesse d’interroger par les pistes qu’il propose, même si on peut ne pas partager et son esthétique, et la manière dont ces idées sont offertes. Il s’agit incontestablement d’une forte mise en scène, qui renouvelle la vision de l’œuvre, tout en déconcertant, c’est-à-dire produisant métaphoriquement l’impression que Don Giovanni produit sur nous, un immense point d’interrogation.

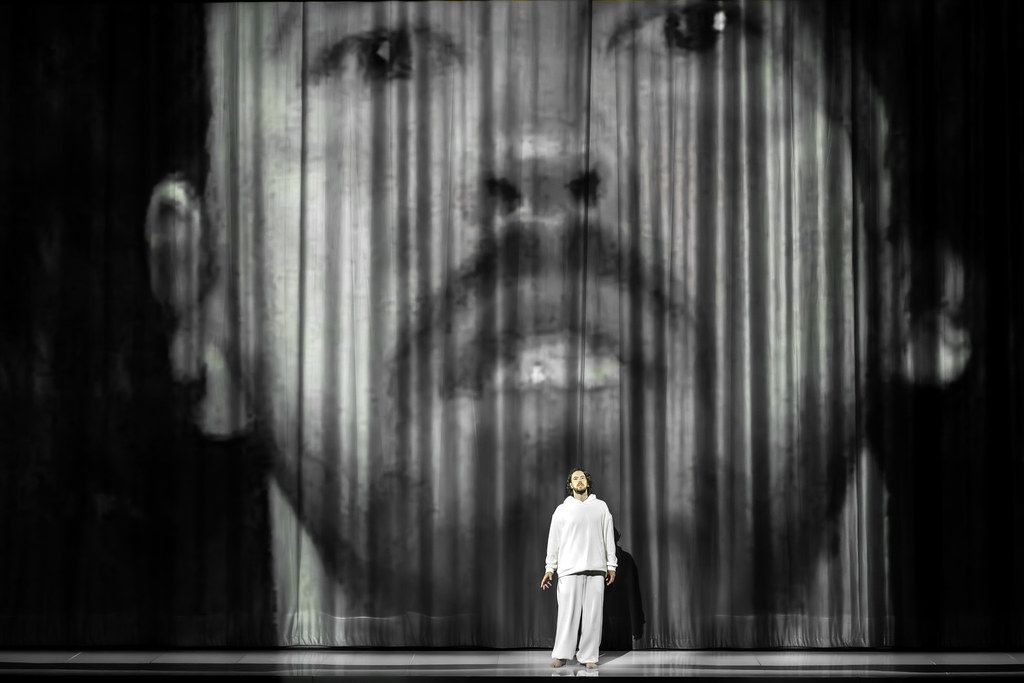

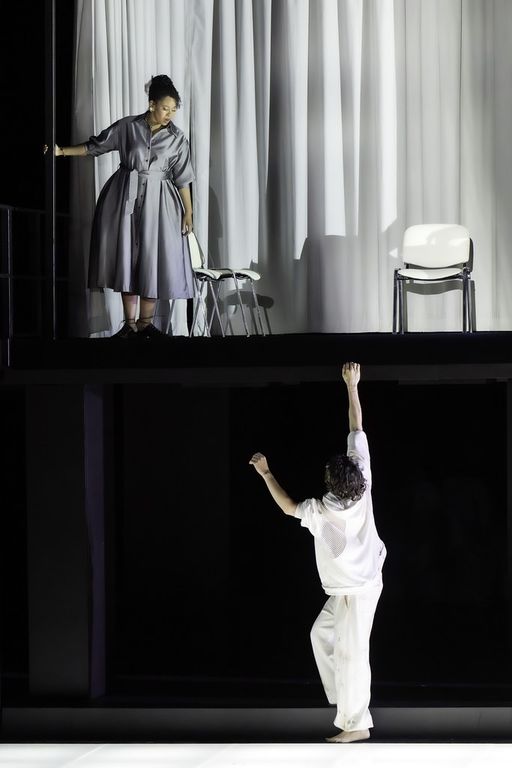

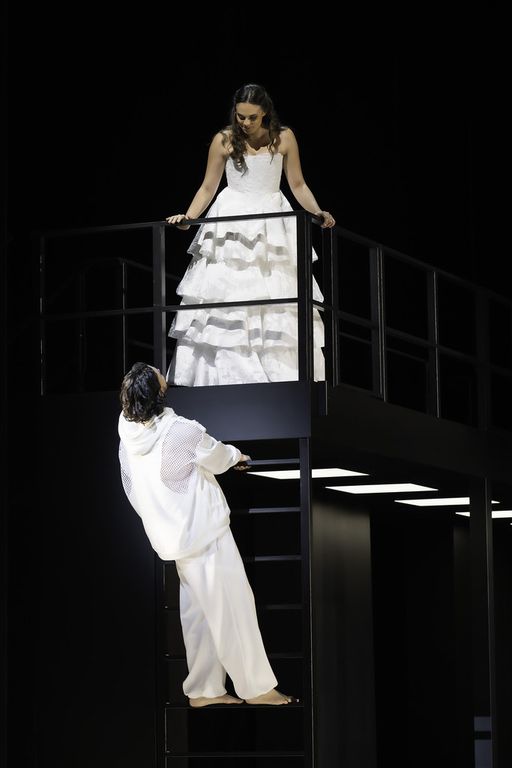

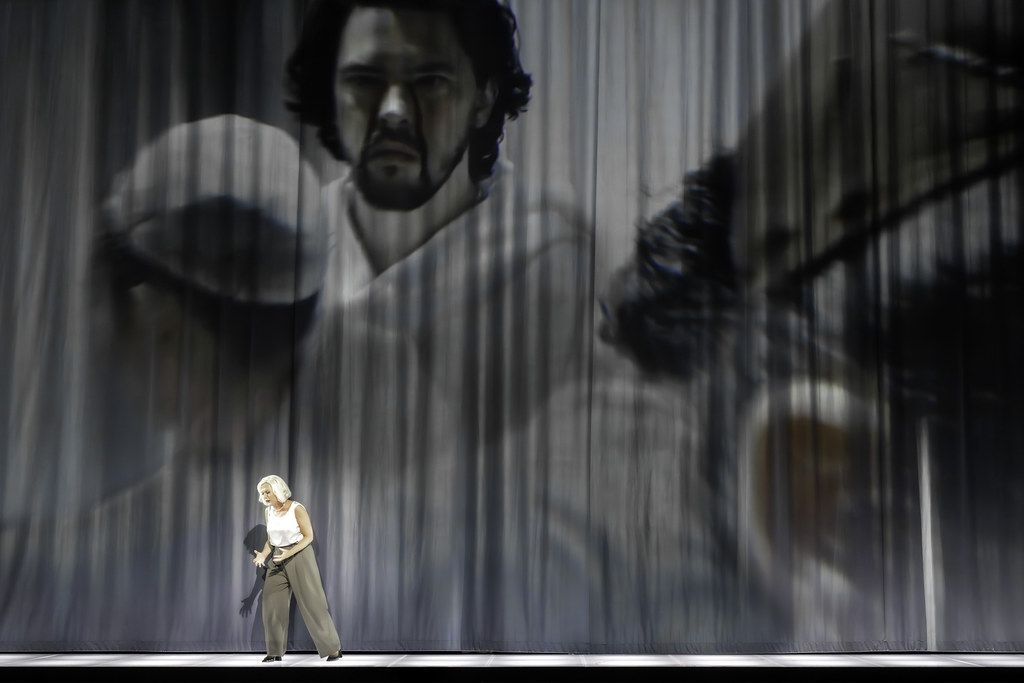

S’il est superflu de nous avertir que « ça va tonner »… et donc que le monde sépulcral va se faire entendre, c’est qu’il suffit de regarder la scène assez sinistre (décor de Hildegard Bechtler) et son dispositif à deux niveaux, un premier étage plus lumineux, un rez-de-chaussée sombre, monde obscur et pas très avenant, un premier étage avec des esquisses de décor et d’accessoires, un rez-de-chaussée espace vide et peut-être abyssal. On est globalement dans le noir et blanc…

Ce qui frappe dès les premières scènes, ce sont ces niveaux différents, un proscenium, un espace sombre séparé du proscenium par une marche et qui évoque l’enfer ou au moins un « monde du dessous », quand le monde du dessus apparaît plus lisible, encadré par des voiles, et donc un peu vaporeux mais assez clair, auquel on accède selon les scènes par un escalier raide.

Tout commence au premier niveau, le niveau humain, et si humain qu’un vieil homme écoute Don Giovanni sur un électrophone hors d’âge, en particulier la scène du cimetière. Le vieil homme meurt, terrassé par une crise cardiaque.

Prémonition, croit-on comprendre.

Tout est donc fini quand tout commence. La mort ouvre le théâtre comme elle ouvre la musique qui fait entendre comme on le sait la fin de Don GiovannI.

Et tout commence par des étrangetés, et d’abord un Leporello absolument à l’opposé de l’attendu. Rythme lent de l’élocution, regard distancié, habit très chic d’une sorte de Monsieur Loyal qui semble être le maître d’un Don Giovanni tout en blanc dans une sorte de jogging, avec lequel il traversera toute l’œuvre, un blanc neutre qui le fait ressembler à une sorte de Pulcinella épuré de commedia dell’arte, de marionnette sans vraie colonne vertébrale quand son valet est raide et distant comme s’il le manœuvrait.

Immédiatement se lit un Don Giovanni qui n’est pas un personnage parce qu’il ne ressemble à aucun des autres, que son costume ne le définit pas et qu’il va être présent comme en transparence même dans des scènes où il n’apparaît pas, un hologramme en quelque sorte, c’est-à-dire une projection.

Et une fois encore après d’autres (David Marton, David Hermann) apparaît la silhouette d’un « Non-Giovanni », qui n’est pas lui mais un autre, qui est ce que les autres veulent voir, à chacun le sien, et qui est une sorte de nuage malfaisant, qu’on dit ombre portée du mort initial, le commendatore.

Si la mort du vieil homme est initiale, c’est en effet qu’elle est « source »…

Le vieil homme ne meurt pas sous les coups d’un Don Giovanni pris la main dans… Donna Anna, mais il est déjà mort et toute l’histoire va être une sorte de rétro-biographie d’un commendatore toxique. Le « viol » initial de Donna Anna par Don Giovanni serait donc un viol par son père où Don Giovanni ne serait qu’un commendatore jeune, mais là et pas là, présent absent, vrai et faux, bref un labyrinthe mémoriel volontairement confus.

Et Robert Icke habille (costumes de Annemarie Woods) Donna Anna de gris, d’une sorte de robe bien peu érotique ni élégante (on est à l’opposé de celle portée par la Anna de David Hermann, dévorée de désir), une robe de « vieille fille ». Par le costume même on comprend que cette Donna Anna est une victime, victime d’un système, victime d’un père (qui rode fantomatiquement) qui en l’occurrence est une véritable statue du commandeur, dans la mesure où tout ce qui se passe procède de lui.

On comprend très vite ce premier « système » qui est le problème exclusif de Donna Anna quand apparaît une petite fille, pas une adolescente comme j’ai pu le lire sous la plume d’âmes trop sensibles, une enfant à la fin des années d’enfance, qui est le double de Donna Anna et toute une partie de la suite nous apprendra que Don Giovanni ou son image ou son hologramme ou le commendatore jeune ou qui vous voulez (parce que dans cette vision Don Giovanni est qui vous voulez) s’intéresse de très près aux enfants. A priori, dans un monde, celui de Mozart, où l’on marie à 13 ans, il n’y a rien de choquant car le XVIIIe en a vu bien d’autres et en a rêvé bien pire (merci, ô divin Marquis).

Mais voilà, un des tabous de ce XXIe siècle commençant c’est de toucher aux enfants, de les violer, de les salir, une pratique existante et tacite depuis des dizaines et des dizaines d’années sinon des centaines (dans quelle famille quand on était enfant n’avait-on pas un tonton ou un cousin qu’il ne fallait pas approcher ?), mais c’est aujourd’hui, à juste titre, dénoncé, comme une sorte de crime suprême.

Et vu que Don Giovanni est le pharmakos suprême dans notre petit monde de mythes littéraires, celui qui porte tous les miasmes d’une société en déliquescence, Don Giovanni s’intéresse aux enfants : seulement, les sociétés sont (comme Bayreuth qui depuis sa naissance est en chute libre) en déliquescence dès qu’elles s’instituent sociétés, sinon on n’aurait pas les religions pour faire peur et freiner les excès ni les invocations à l'ordre, l'ordre, l'ordre..

C’est ainsi facile de tout mettre sur le dos du baudet : il y a un mal (mâle) absolu, et donc d’emblée les autres sont innocents ou victimes. Don Giovanni, c’est le bouc émissaire, le bouclier, l’arbre qui cache la forêt, celui qui est tellement « tout » que vous en sortez blanc comme neige, comme la pureté.

Si Don Giovanni représente le mal absolu du moment, il est légitime, obligatoire même qu’il soit pédophile. Si le mal absolu était d’être zoophile, il le serait, et si c’était de manger des noisettes, il s’en goinfrerait.

Don Giovanni, c’est nous

On dit souvent, à lire le texte de Da Ponte, que Don Giovanni ne fait pas grand-chose de terrible dans l’œuvre, il lutine d’un peu près tout ce qui bouge, comme bien des libertins du XVIIIe et de toutes les époques, mais au-delà, où sont donc ces crimes inexpiables qui méritent l’Enfer ? Même la mort du Commandeur n’est pas une traîtrise ‑sauf dans certaines mises en scène- parce que le texte laisse entendre que c’est une mort « à la régulière », après provocation en duel du vieux…. Il faut donc bien inventer d’autres crimes, il faut bien en produire d’autres au tribunal du mythe et c’est le travail des metteurs en scènes qui mettent leur imagination au pouvoir.

Alors Robert Icke voit dans le commendatore non une sorte d’envoyé du Ciel descendu pour punir le méchant, le mécréant, le libertin, le grand mal et le grand tout, mais un vieillard dont Don Giovanni est le modèle et qui en a fait des vertes et des pas mûres pendant toute sa vie et qui arrive à un âge où ne pouvant plus « faire », il « écoute » Don Giovanni au disque, comme nous tous…. Si Don Giovanni fascine, c’est que nous aimerions être lui…

Montrant leurs seins pendants et leurs robes ouvertes,

Des femmes se tordaient sous le noir firmament,

Et, comme un grand troupeau de victimes offertes,

Derrière lui traînaient un long mugissement.

Charles Baudelaire, Don Juan aux Enfers

Si en suivant Icke les deux figures sont liées, c’est que le commendatore a essayé d’être Don Giovanni en prenant le mythe comme modèle. J’ai vu qu’on a beaucoup glosé sur la réplique de Leporello « Chi è morto, voi, o il vecchio ? » que Sir Simon Rattle dans la longue et passionnante interview du programme de salle dit être la clef du projet. C’est vrai au sens où Commendatore et Don Giovanni vont en quelque sorte et jusqu’à la fin en couple comme les deux faces de Janus. C’est une indication des intentions du metteur en scène, mais faut-il forcément y croire, puisque cette mise en scène se dérobe en permanence et glisse en permanence comme une anguille entre les doigts. Que le Commendatore soit lié à Don Giovanni, personne ne le nie et c’est une évidence permanente de la scène qu’il traverse fréquemment à chaque fois que Don Giovanni fait une bêtise. Je ne suis pas si sûr que ce soit son double. Dans cette vision, Don Giovanni n’existe pas, ou plutôt existe comme mythe, comme écran blanc sur lequel on se projette le meilleur et le pire, comme transparence.

Pourquoi le Commendatore échapperait-il à cette loi du désir ? La trouvaille finale où au lieu de Don Giovanni c’est le vieux qu’on voit partir en enfer est fortement indicative par son évidence même, ce ne sont pas les deux « qui se rejoignent », c’est simplement le Commendatore qui « paie » ses forfaits, à vouloir Don Giovanni comme modèle, ça finit forcément mal. C’est simple, et de bon goût.

Ainsi donc, nous avons là une ligne, « mort et retour sur la vie d’un commendatore libertin » qui nous montre de l’intérieur ce qu’est le Don Giovannisme, ce qu’est d’être don giovannisé…

Fidèle au livret de Da Ponte, Robert Icke traite les femmes, Donna Anna, Donna Elvira, Zerlina, de manière plus spécifique, plus colorée et plus détaillée, on va le voir plus loin.

Et, comme un grand troupeau de victimes offertes…

Mais il est moins clair avec les hommes, moins uniformément clair, si Masetto et Ottavio sont assez conformes au livret, Leporello est vraiment le seul mystère nouveau du drame.

Comme chez Hermann – mais pas comme chez Serebrennikov, Leporello n’est pas le « double » de Don Giovanni comme on l’a vu dans des dizaines de mises en scène, il n’est pas « le valet » ni dans sa tête, ni ses comportements.

J’ai écrit plus haut qu’il est un marionnettiste, qui manœuvre le Don Giovanni-Pulcinella qu’on voit en scène parce que son comportement est extérieur, distant, fixe et raide (tout ce que d’habitude n’est pas Leporello). Il a un côté moralisateur, un côté récitant, un côté pédagogue et même un petit côté Mephisto qui guiderait son Faust. Mais ce Faust nouveau genre est tout et rien, alors que le « vrai » Faust est bien défini.

Prenons l’air du catalogue, illustré ici par un défilé de Miss sur le proscenium…

Faire défiler des Miss, ce n’est pas accuser Don Giovanni, mais accuser notre société qui produit ces expositions de chair fraiche, c’est évidemment montrer derrière ces corps féminins des corps et pas des âmes, ce pourquoi elles défilent. Même si la mode et le commerce ou la com veulent nous faire croire que les concours de Miss aujourd’hui sont une sorte de remake de « la tête et les jambes », la réalité est une exposition de corps défilant et muets (la parole étant l’apanage de l’humanité) c’est à dire de matière humaine, Το κρέας, la viande comme disent les grecs machistes… Ce que montre Leporello, le magicien des Miss, c’est que Don Giovanni est ici un produit social, et non un individu qui pense.

Leporello, au premier acte, c’est l’organisateur des fêtes et un peu le metteur en scène, le « spielleiter » le régisseur, le gestionnaire des faits et forfaits, regardeur, sorte de Don Alfonso qui regarde ses petits couples dans l’expérience qu’il mène : là il regarde l’ensemble des individus, comme métaphore de tout le corps social avec distance et dignité, un commentateur, presque un Da Ponte… Mais à la fin du deuxième acte, il finira par chanter le final moraliste avec les autres, rentrant dans le rang et donc moins distant qu’il n’y paraît.

Robert Icke à la fois nous montre un Leporello différent des autres, mais dans son récit dramatique, dans ce dramma qu’il nous montre bien peu giocoso (dans l’œuvre, le giocoso est souvent porté par Leporello, qui ici l’est si peu), son Leporello est un peu inutile, comme s’il ne savait pas où le mettre : dedans ? dehors ? distant ? regardeur ? participant ? De fait, il regarde au premier acte plus qu’il n’agit, et au deuxième acte, très différent, il est contraint d’agir. D’ailleurs, il est intéressant de constater que le duo Leporello/Zerlina du deuxième acte, que nous évoquerons plus avant, si emblématique puisque c’est Zerlina qui mène la barque, et si souvent coupé, a failli être réinséré (comme l’a fait Serebrennikov) ou au moins a fait l’objet de discussions.

Pourtant, on va objecter que Don Giovanni à travers le livret de Da Ponte peut être lu comme le méchant parce que dans cette société bloquée et fossilisée (Commendatore don giovannisé, Donna Anna violée, Donna Elvira amoureuse pour toujours et Zerlina furieusement travaillée par la bébête etc…) Don Giovanni est un être intelligent et cultivé, illuministe qui crie et fait crier à toutes ces figures de stuc « Viva la libertà », ce qui en 1787 est prémonitoire.

Mais Don Giovanni peut-il porter les idées des Lumières ? Il n’est ni Tito, ni Pacha Selim, ni Sarastro… il ne pardonne à personne, il ne regarde personne comme « humain » mais comme « outil ». Son « Viva la libertà » est une provocation face à ces figures d’ancien régime que sont tous les autres – et donc un « crime » de plus (et en plus il serait « progressiste », ce qui immédiatement vous classerait les progressistes chez les violeurs d’enfant…) mais en réalité, il affirme sa liberté individuelle de « grand seigneur méchant homme » comme dit Molière. Son « Viva la libertà » est un cri de libertarien, dirait-on aujourd’hui, non d’amoureux de la liberté. Libertarien, c’est « moi comme un roi », l’opposé de l’idéal des lumières, mais aussi l’aboutissement ultime du culte « magique » d’une liberté individuelle qui ignore autrui. Car la liberté telle que les Lumières la définissent est une liberté définie d’abord socialement, celle de l’individu dans un collectif, pas d’un autiste de la liberté…

Don Giovanni représente – c’est aussi une lecture – tous les extrêmes possibles des sociétés quand elles arrivent au bout d’un parcours. Hier, l’extrême de l’ancien régime, aujourd’hui, l’extrême de notre société libérale… Il est toujours ce que les autres, tous les autres n’osent pas faire, et donc leur rêve secret. Aussi ne suis-je pas si convaincu de ce déclare Klaus Bertisch le dramaturge dans le programme de salle (Robert Icke en bonne anguille s’est gardé de donner l’interview traditionnelle dans laquelle il affiche ses « intentions »), où le commendatore et Don Giovanni seraient deux représentants d’un « monde d’avant » et tous les autres une nouvelle génération prête à un « monde d’après ». Cela imposerait un Don Giovanni fixé dans le marbre, un personnage, ce qu’il n’est pas ici. Alors chacun continue de se trimballer son Don Giovanni. D’ailleurs, si Don Giovanni est écrit en 1787 et à la veille de la révolution française (fin d’un monde et naissance d’un autre etc…), la fortune du mythe au XIXe et même au XXe nous montre son élasticité, son adaptabilité à tous les moments, tous les âges et toutes les sociétés.

Icke montre aussi très bien que la correspondance Don Giovanni-Tous les autres peut être aussi biunivoque. Il le montre notamment au deuxième acte, quand Don Giovanni chante à la suivante de Donna Elvira « Deh vieni à la finestra » …

Dans la vision de Robert Icke, la « suivante » de Donna Elvira est justement l’enfant qu’on a vu traverser la scène, elle n’est plus ici Donna Anna jeune et violée par son père, elle est une autre, une enfant interchangeable, mais qui clairement ici attend Don Giovanni et va accepter son offre. Image insupportable au public pour qui tous les enfants sont des anges innocents, et qui ici se pare aussi de « dongiovannisme ». Personne n’échappe même ceux qu’on croit « en-dehors » et c’est justement l’essence du dongiovannisme que de cultiver l’insupportable, c’est-à-dire la perversité de tous, de 7 à 77ans. Sinon où est l’intérêt pour Don Giovanni de n’être qu’un méchant de théâtre. Ici, Icke a réussi son coup parce qu’il a suscité un mouvement de recul (« Ah ! non ! Pas jusque-là ! ») et révélé la bienpensance du public, révélateur des bienpensances sociales. Il a fait sortir Don Giovanni du spectacle confortable (il dissoluto qui est punito), pour le montrer comme un « vrai » danger.

Les femmes

Dans cette vision à la fois intelligente et brumeuse, Robert Icke respecte parfaitement les données du livret en montrant trois femmes très différentes, Donna Anna, Donna Elvira, Zerlina. Da Ponte montrait une palette sociale qui fléchait l’universalité de l’odorat de Don Giovanni en matière de femmes : la noble (Anna), la bourgeoise (Elvira), la paysanne (Zerlina). Icke est ici moins social et en quelque sorte (pour parler comme aujourd’hui) plus sociétal.

Anna se définit par son passé de femme violée, elle porte en elle son statut de victime, et sur elle aussi par ce costume gris et austère. Il n’y a pas de viol ni de tentative de viol au début de l’opéra, mais Anna entre en scène comme par réminiscence, tenant à Don Giovanni un discours-mémoire du viol qu’elle a subi enfant, elle retrouve proustiennement le temps, en quelque sorte, comme si sa vie n’était rythmée que par ce temps-là. Enfin elle porte en elle l’image de toutes les victimes de viol, un peu comme le faisait Castellucci à Salzbourg en affichant au deuxième acte toutes ces femmes de Salzbourg « en drapeau » affichant une sorte de solidarité avec Donna Anna outragée par Don Giovanni. Dans son air final « Non mi dir », Donna Anna est ici aussi entourée de femmes détruites, mais debout, comme affichant qu’elle est victime parmi d’autres victimes, osant enfin sortir du silence, une Donna Anna post #Metoo en quelque sorte.

Donna Elvira, interprétée par Magdalena Kožená, une artiste d’une autre génération que Golda Schultz (Donna Anna), est ici plus mûre, plus torturée, et authentiquement amoureuse, jusqu’au bout, c’est-à-dire incapable de distancier sa relation à Don Giovanni (ou au commendatore, mais où est la différence ?) et incapable de renoncer. La permanence du sentiment amoureux (en cela, elle est un authentique personnage de la fin du XVIIIe) la conduit à la dernière image : dans l’ensemble final où tous se « libèrent » de Don Giovanni/Commendatore décédé sur son lit d’hôpital, elle est la seule à remonter vers la chambre et à veiller le mort au bord du lit. Figure de l’amour fou, elle est la seule qui en réalité ne cache rien, elle est amoureuse, l’avoue, le dit, le montre : l’être et l’apparence en elle se confondent, on est au seuil de Rousseau et de Racine à la fois…

Encore une fois.

Et, comme un grand troupeau de victimes offertes…

C’est en quelque sorte en effet le seul personnage tragique du groupe, qui n’a plus d’avenir, puisque tous les autres parient (bien à contresens) sur l’avenir.

Enfin Zerlina, la jeune femme, la jeune mariée, que Icke montre très vite en mariée désirante, par un usage de la video-live à la Castorf où l’on comprend qu’elle n’est pas un perdreau ou une perdrix de l’année.

Elle est celle qui veut vivre son corps et toutes les expériences, allant jusqu’au SM. Chez Da Ponte déjà, elle considère les lois du mariage de manière assez élastique, chez Da Ponte déjà, elle regarde son Masetto comme son petit outil sexuel (« Via, via, non è gran mal, se il resto è sano. »/allez, allez, il n’y a pas grand mal si le reste va bien), elle est sur la voie du Dongiovannisme au féminin, une autre forme de « femme puissante… »

Trois types de femmes, qui toutes les trois se positionnent en réalité par rapport au sentiment féminin, au regard sociétal de la femme aujourd’hui sur l’homme, la victime, l’amoureuse, la jouisseuse.

Mais il y a aussi une quatrième « femme » c’est l’enfant qui ici a un véritable statut, perturbant peut-être, mais effectif. L’enfant fait partie du catalogue de Leporello « sua passion predominante è la giovin principiante », (sa passion prédominante est la jeune débutante) : on ne saurait être plus clair à une époque où on débute très tôt. Au lieu de regarder Donna Anna qui crie, il faut regarder son double enfant criant silencieusement (un ami m’a fait très justement remarquer la similitude avec Le cri de Munch) et surtout elle frappe son ours en peluche sauvagement contre le décor, comme pour marquer et l’enfance détruite, et la vie détruite, parce que la peluche c’est le doudou, c’est le lien avec le monde extérieur qui protège, c’est le confident. En détruisant le doudou, l’enfant détruit sa vie présente et future, elle sera seule, désespérément.

L’enfant du deuxième acte qui interprète la suivante de Donna Elvira n’a rien à voir, elle est figure de séduction, femme de catalogue, « giovin principiante », et surtout, en attente…

Si Masetto, n’entrait pas en scène, Don Giovanni irait la rejoindre, et serait bienvenu. Cette enfant comme je l’ai dit plus haut, est aussi un signe de l’universel désir (exprimé ou non) pour la figure de Don Giovanni. C’est certes dérangeant, mais parfaitement illustratif – une illustration à la fois clinique et glaciale – du mécanisme donjuanesque et de ses effets.

Ce que nous dit Icke, mais Da Ponte l’avait aussi esquissé en son temps, c’est que nous sommes tous piégés, il n’y a ni bien, ni mal, parce que tous nous avons une part secrète des replis de notre âme qui n’est pas si claire, qui n’est pas au clair. C’est en cela que Don Giovanni est une œuvre majeure, elle n’est pas manichéenne où Don Giovanni serait le mal et nous le bien. Quand j’écrivais plus haut « pharmakos », j’évoquais ce rite des Thargélies, des fêtes en l’honneur d’Apollon où deux « victimes » étaient choisies comme « pharmakoi », frappées, insultées, puis chassées de la cité qui ainsi retrouvait sa pureté.

Don Giovanni n’est pas le mal, il est simplement paré de tous nos maux, dont nous nous débarrassons à travers lui, mais lui n’est que le mannequin qu’on habille. Une fois encore il n'est rien parce qu’il est nous.

Les hommes

Il est clair que l’enjeu dans Don Giovanni ne sont pas les hommes. Excluons Don Giovanni et Il Commendatore qui sont en quelque sorte la clef de la lecture, pour nous consacrer à Ottavio, Masetto et Leporello.

Leporello devrait être notre principale préoccupation parce qu’il est sans cesse en scène et qu’il accompagne Don Giovanni. C’est un nœud de cette lecture dans la mesure où la vision de Robert Icke ne le rend pas vraiment nécessaire, je dirais même plus, elle en fait un obstacle.

Nous avons évoqué la possibilité d’un Mephisto diabolique qui accompagnerait Don Giovanni comme il le fait de Faust. Mais outre la différence de « personnage » entre Faust et Don Giovanni, cela porterait l’histoire racontée vers quelque chose de « surnaturel », d’irrationnel, et ferait de lui un être d’un autre monde, dans une histoire que Robert Icke malgré les apparences est profondément « réaliste », s’intéressant aux replis psychologiques, aux projections psychanalytiques, plus qu’à une guerre des mondes terrestres et souterrains où entrerait la métaphysique.

Malgré la tentation, ce Leporello apparaît inachevé et contradictoire, dans la mesure où au deuxième acte, il est bien contraint de quitter son rôle d’observateur manipulateur pour mettre les mains dans la matière donjuanesque, en entrant dans le système d’échange entre patron et valet etc… Ayant perdu complètement son rôle de contrepoint comique, il perd aussi un peu de saveur dans les scènes finales et d’ailleurs Icke le néglige quelque peu. En bref, il est inachevé, esquissé mais incomplet. Est-ce une faiblesse, est-ce une aporie, une faute dramaturgique, où est-volontaire ?… C’est une des questions ouvertes de ce travail, dont Leporello est vraiment une question sans réponse.

Pour les deux autres, Ottavio et Masetto, c’est bien plus simple dans la mesure où Icke les traite « comme d’habitude », des figures de faiblesse ou d’impuissance. Ottavio (et la voix insuffisante d’Amitai Pati est assez juste pour le personnage) se devine immédiatement spectateur sans influence, voyageur sans bagage d’un amour inutile et surtout d’une protection sans effet de Donna Anna, dans la mesure où tout ce qu’il craint est consommé depuis longtemps. Un inutile, désespérant à regarder et à écouter (je parle du personnage et non du chanteur).

Masetto est visiblement le jouet de Zerlina, décidément une future « Donna Giovanna… ». Mais un jouet sans doute pas aussi actif qu’elle le souhaiterait, d’où son regard oblique sur Don Giovanni. Zerlina aime des jeux sexuels visiblement plus piquants, plus acérés. Le final du premier acte, qui est en réalité un premier final de l’œuvre, le second acte étant une sorte descente aux enfers (au propre et au figuré) nous la montre dépêtrée de Don Giovanni avec son habit ensanglanté, pendant que Don Giovanni voit son beau « jogging » également maculé… Interprétation immédiate « à vue », il y a eu violence. Don Giovanni-le-pédophile-est-aussi-horrible-violeur-violent. En fait on le savait sinon il ne serait pas Don GiovannI.

À mon avis, la rencontre au final I de Zerlina-Donna-Giovanna et Don Giovanni est une rencontre vaguement sadienne, où les jeux possibles sont allés trop loin d’où les cris, jusqu’au sang, comme une des premières journées des 120 journées de Sodome et où les deux sont acteurs : Zerlina n’est pas une victime, mais elle s’arrête au premier sang. Et avec Masetto dans le deuxième acte au moment où il est blessé, elle en joue, parce qu’elle aime ça, elle aime soumettre et s’amuser de la soumission. Masetto est un « objet », visiblement pas trop à la hauteur des attentes… Da Ponte d’ailleurs nous laisse entendre que ce couple est fragile… Par ailleurs, en lisant les paroles du duo (coupé) Zerlina / Leporello, on a l’impression d’un dialogue entre la domina et le dominé dans une séance de SM.

LEPORELLO

Per queste tue manine

candide e tenerelle,

per questa fresca pelle,

abbi pietà di me !

ZERLINA

Non v'è pietà, briccone ;

son una tigre irata,

un aspide, un leone

no, no, non v'è pietà.

(LEPORELLO

Pour tes petites mains

blanches et tendres,

pour ta peau fraîche,

aie pitié de moi !

ZERLINA

Il n'y a pas de pitié, coquin ;

je suis une tigresse enragée,

un aspic, un lion

non, non, il n'y a pas de pitié.)

Tout cela nous éloigne de cet autre monde d’où Leporello viendrait. Nous sommes dans de l’humain, de très humain, du jamais trop humain et c’est bien cela qui gêne le spectateur. La vague présence de l’autre monde est rassurante parce que le spectacle de l’humanité terrifie.

La deuxième acte, course à mort.

Un des prix du travail de Robert Icke est de faire comprendre la différence de nature entre premier et deuxième acte. Le premier acte est plus ou moins, un exposé de forfaits de Don Giovanni, desquels il se sort plus ou moins, sans forcément triompher, mais il garde ce panache, y compris quand il échappe à tous à la fin de l’acte, bien qu’il soit poursuivi. En fait, il échappe à tout le corps social, puisqu’il a invité un peu la société entière à la fête finale où l’on danse menuet, contredanse et ländler, c’est-à-dire trois danses qui caractérisent des classes sociales séparées.

Avec ce que nous avons appelé « le premier sang », c’est aussi un premier signe d’avertissement comme une tache naissante qui ne manquera pas d’avoir des conséquences.

La course de Don Giovanni va s’accélérer au deuxième acte, comme course contre la mort. Guth dans sa célèbre mise en scène salzbourgeoise a déjà traité la question comme un dernier tango de Don Giovanni dans un opéra qui devient une sorte d’agonie sans cesse repoussée et de plus en plus envahissante.

Le Don Giovanni de Serebrennikov, vu début mai à Berlin, est aussi une sorte de course, puisque l’œuvre est traitée comme l’espace entre la mort clinique et la réincarnation dans la tradition bouddhiste, c’est-à-dire cet espace où tout doit se passer qui fait bilan d’une vie. Mais déjà chez Serebrennikov, on commence par Don Giovanni sur un lit d’hôpital (sur lequel Donna Anna se précipite dévorée d’amour et de désir, et à qui Don Giovanni répond par des yeux effrayés). L’hôpital, qui apparaît d’abord en vidéo au moment de la scène du cimetière, n’est donc pas une idée neuve.

Il s’agit dans ce deuxième acte de marquer une fin de vie, se calquant sur un Da Ponte qui montre un Don Giovanni de plus en plus obéré de difficultés extérieures et diverses. D’ailleurs, le personnage n’apparaît pas pendant une bonne part de l’acte, remplacé dans ses « œuvres » par Leporello, notamment au moment du sextuor qui reproduit clairement les conditions du final I, tous croient saisir Don Giovanni, mais c’est de Leporello qu’il s’agit. Le giocoso remplace le drammatico, ridiculisant tous les autres. Si ici Leporello n’est pas très « giocoso », la scène n’est pas fort différente de l’habitude. Et de fait jusqu’à la scène du cimetière, tout se passe conformément à l’horizon d’attente, signe que le système Icke se frotte au système Da Ponte sans réussir à le transformer, mais signe aussi que Icke laisse faire Da Ponte quand il n’est jamais si bien servi que par lui-même.

Évidemment, les femmes qui entourent Donna Anna pendant Non mi dir sont une lecture clairement XXIe siècle comme nous l’avons précisé, mais pour le reste…

C’est toute la partie finale, avant l’épilogue, qui nous fait revenir au propos central.

Chez Da Ponte, on laisse le Commendatore mort au début du premier acte, et on le retrouve en fin de parcours, comme pour sonner la fin de la partie. L’image du cimetière est évidemment prémonitoire.

Chez Icke, la scène du cimetière, au moins sa musique entendue au disque, précède l’ouverture et c’est sur cette musique que le Commendatore est terrassé par sa crise cardiaque…

Entre la crise cardiaque et la scène du cimetière (et sa vidéo d’hôpital), une sorte d’ellipse qui fait apparaître faits et méfaits du vieux commendatore qui prit Don Giovanni pour modèle de vie : c’est en fait tout ce que nous avons vu jusqu’ici, un temps ellipse, un insert hors-temps, nous sommes désormais revenus au moment où à l’hôpital on essaie de sauver le commendatore, et la scène finale de mort de Don Giovanni est la reconquête par le commendatore de sa propre fin, de sa propre mort dans un dernier sursaut de vie, où en mourant, le vieil homme ne se repend pas. Ce n’est pas une fusion de doubles, c’est simplement la mort normale du méchant normal. Exit Don Giovanni, puisqu’il n’existait pas, c’est normal que la dernière figure visible soit celle du vieux parce que c’est de lui qu’il s’agit.

Du coup cette scène devient la mort que tous souhaitent du vieux, on se demandera d’ailleurs toujours qui était le padrone de Leporello (« Ed io vado all'osteria

a trovar padron miglior ») on répondra peut-être, vu qu’il ne pouvait être le valet d’un hologramme, qu’il était le majordome du commendatore…

Mais peu importe. L’intérêt n’est pas dans les détails de la scène de mort, vaguement clinique (le festin est assez chiche à la mode des repas hospitaliers), sinon qu’au dernier moment c’est la tête du vieux qu’on voit. L’intérêt est dans la scène finale, l’ensemble de ceux qui restent.

On revient en effet à l’hôpital et tous ont assisté à cette agonie, mentalement d’abord car on peut supposer qu’autour du lit dans l’ombre pendant que le vieux crève, tous en rêvent.

Et puis il meurt, et alors tous se libèrent.

Impossible avec la vision de Robert Icke de clore l’œuvre sur la mort de Don Giovanni (version de Vienne) qui ferait de Don Giovanni un personnage effectif.

Le seul personnage effectif, c’est le vieux.

Et donc tous chantent leur libération de ce commendatore toxique, dans un style tout est bien qui finit bien, sauf pour Elvira, la seule sincère, qui remonte au bord du lit pour pleurer sur le cadavre.

Leur libération, ils la chantent dans le niveau « noir » celui « d’en dessous » et Icke traite la scène traditionnellement, là encore, si l’on excepte Donna Elvira, l’exception qui confirme la règle.

On sait bien qu’ Ottavio-Anna, c’est fichu, que Masetto-Zerlina ne dureront que si Zerlina se trouve des compensations, et Elvira reste seule, tout comme Leporello, redevenu comme les autres, preuve qu’il ne vient pas d’un autre monde, mais preuve aussi que sans son regard sur Don Giovanni, il ne sert plus à grand-chose…

Une fois encore, je refuse l’idée d’un nouveau monde, tant chacun va emporter avec soi les lambeaux de l’ancien, et d’ailleurs, c’est Molière, qu’il ne faut jamais oublier, qui dit dans la bouche de Sganarelle la seule vérité de ce final, en forme de sarcasme, la ballade des gens heureux qui ne pourront plus l’être : « Ciel offensé, lois violées, filles séduites, familles déshonorées, parents outragés, femmes mises à mal, maris poussés à bout, tout le monde est content ».

On emporte toujours Don Giovanni à la semelle de ses souliers.

Conclusion sur la production

À vrai dire, je ne me résous pas à trouver cette production mauvaise ou discutable : c’est une vision noire pas forcément ni spectrale ni sépulcrale, qui aplatit le mythe pour le mettre à portée d’une humanité problématique. En faisant du commendatore et de sa vie le centre du sujet, en lui donnant d’ailleurs une vie, lui qui chez Da Ponte entre en scène, proteste et meurt, il fait de cette histoire une histoire humaine très noire de nos vices cachés et de nos repressions, de notre violence rentrée ou non, de nos désirs honteux ou non. Je pense que c’est cet aspect trop humain qui a heurté certains spectateurs qui ont vu ce Don Giovanni à portée de main, alors que le mal qu’il porte est en général plus lointain, une sorte de règlement de compte avec le Ciel qui est bien rassurant.

Ici rien n’est rassurant parce que tous nous portons le fardeau, parce que non seulement Don Giovanni, c’est nous, un peu ou beaucoup, mais qu’en plus ce n’est pas le même pour les uns et les autres.

Robert Icke n’a sans doute pas tout réussi et a aussi péché par excès : les bruitages, les vidéos en direct ou non ( de Tal Yarden) ne m’apparaissent pas indispensables dans le discours porté, et me semblent plus une concession aux temps actuels , aux modes scéniques, aux effets – il faut épater le bourgeois aixois. Le dispositif scénique n’est pas non plus d’une clarté cristalline, mais si le travail sur l'acteur n'est pas si convaincant, ce n'est pas le cas de celui qui réfléchit au de chaque personnage, très juste, très précis et très rigoureux jusqu’à l’impasse Leporello.

C’est un travail plus intéressant que celui de David Hermann à Munich, moins virtuose et moins brillant que celui de Serebrennikov à Berlin, mais qui jette un regard vraiment neuf et original sur le mythe qu’il faudra tenir en considération. Je croyais à un Don Giovanni de plus, et me voilà regardant le fond du puits…

Non l’avrei giammai creduto…

La direction musicale et l’orchestre

Il y a entre Sir Simon Rattle et le metteur en scène une estime visible et de la part du chef, une véritable attente, lui qui revient à Don Giovanni après une très longue période d’abstinence.

Par ailleurs, c’est un événement que la présence en fosse du BRSO, l’Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise. Non qu’il ne fasse jamais d’opéra, puisqu’il en fait de manière concertante ou en disques (Avec Rattle de récents Wagner, et aussi avec Mariss Jansons). Mais je ne me souviens pas l’avoir entendu en fosse.

C’est impossible à Munich où la scène lyrique est occupée par le Bayerisches Staatsorchester, occupé lui aussi à Don Giovanni pendant la même période sous la direction de Vladimir Jurowski. C’est donc un très grand privilège de l’entendre en fosse à Aix, d’autant qu’il s’agit d’un des meilleurs orchestres au monde aujourd’hui.

Sir Simon Rattle a souvent dirigé l’Orchestra of the Age of Enlightement pour les exécutions d'œuvres du XVIIIe et a toujours été attentif aux interprétations historiquement informées. Son approche avec le BRSO a cette cohérence-là. La lecture orchestrale est soucieuse du plateau, fortement dramatique, souvent contrastée et profite évidemment de l’excellence des instrumentistes de l’orchestre. La clarté du rendu et la transparence rendent certains moments étonnants où on entend par exemple les rythmes des contrebasses comme des battements vibrants et vivants, tout en évitant une approche qui serait trop massive, trop solennelle, trop « autre monde ».

Il accompagne le plateau à un tempo assez vif, sans jamais le couvrir, sans jamais se complaire à des maniérismes, mais s’en tenant à une certaine brutalité, une relative sécheresse. Il y a de superbes moments, comme les scènes finales, ou la manière dont il accompagne Or sai che l’onore ou Deh vieni alla finestra, absolument exceptionnel, d’autres qui me sont apparus moins réussis ou convaincants comme le final I que j’ai trouvé un peu confus malgré la présence en scène de deux orchestres (sur les trois prévus).

Sans aucun doute son Mozart est loin des sucreries et des mélismes, sans aucun doute impressionnent les contrastes spectaculaires, pas toujours justifiés d’ailleurs (Rattle est un maître des contrastes « mis en son » et de grand relief, très rigoureusement préparés et montés) qui accentuent le côté dramatique d’une œuvre où on n’entre pas par le lyrisme. Il se définit comme « vieux bébé d’Harnoncourt » et cela s’entend, de manière très démonstrative (c’est impressionnant dans l’ouverture). Avec une vraie dynamique, et une ligne soutenue, il n’a cependant pas toujours réussi pour moi à produire une version qui emporte partout la conviction, parce que quelquefois se confondent vitesse et précipitation, volume et intensité. Mais cela reste un grand moment musical avec un orchestre exceptionnel (Ah, ces cordes, ces violoncelles…).

Le chœur Philharmonique de chambre estonien, préparé par Aarne Talvik, se montre par ailleurs tout à son avantage, notamment dans la scène finale.

Les voix

La distribution réunie a souvent l’intérêt de la jeunesse, très digne dans l’ensemble mais n’atteint pas la cohésion stylistique de celle réunie à Munich. L’inépuisable vivier de l’académie d’Aix et de ses ex-élèves garantit cependant un niveau vraiment enviable.

C’est le cas du Masetto particulièrement soigné vocalement de Paweł Horodyski avec une diction d’une grande clarté, une belle projection et un très grand engagement scénique qui garantit un souci de l’expression notable et particulièrement bienvenu dans une mise en scène qui l’exige. Un artiste intéressant à suivre.

C’est aussi le cas de Madison Nonoa, petite perle à la voix au départ peut-être un peu petite mais qui très vite s’impose par le style impeccable, l’élégance du phrasé et surtout, une expressivité qui rend justice au personnage voulu par la mise en scène, un peu roué, et assoiffé de désir. Elle allie une fraicheur intrinsèque et une technique très maîtrisée et subtile qui rend passionnante chacune de ses interventions parce qu’elle n’est jamais innocente mais toujours séductrice et elle sait rendre par la voix incroyablement colorée toutes les facettes de ce personnage décidé et qui sait – bien que de la classe des « valets » – comment dominer les dominants, et conduire son destin. Elle est dans Zerlina une véritable incarnation, d’une très grande maturité.

Beaucoup plus banal l’Ottavio d’Amitai Pati, de la classe des Ottavio à voix claire et bien conduite, à la diction impeccable mais encore en difficulté dans les agilités du rôle, maîtrisant mal les aigus, et pas vraiment expressif. Certes, le personnage voulu par la mise en scène est de cet ordre, mais son chant ne fait aucun effet en salle (pénible silence après Il mio tesoro) Il faut savoir interpréter un Ottavio qui n’existe pas, ici, Amitai Pati n’interprète pas, il n’existe pas.

Clive Bayley n’est pas un Commendatore sépulcral, et c’est exactement ce qu’il faut puisqu’il ne vient pas d’outre-tombe, ni de l’autre monde mais de la pièce d’à côté. Le timbre est un peu fatigué, mais la voix est expressive, la diction impeccable, tout comme le style et les couleurs et tout cela rend parfaitement le personnage arrivé au bout et assez répugnant voulu par la mise en scène.

Magdalena Kožená est presque obligée dans les distributions dirigées par Rattle, un peu à la manière d’une Sutherland avec Bonynge. On ne peut pas dire que la voix soit dans un état flatteur, peu de graves, centres un peu mats et peu d’aigus, d’autant qu’on n’a jamais su discerner en elle le soprano du mezzo. Mais peu importe parce qu’elle réussit une performance exceptionnelle au niveau de l’interprétation, de la couleur, de l’utilisation des faiblesses vocales au service d’un personnage désespéré, et dévoré de passion. C’est une performance étonnante qui sait diffuser une émotion et qui étreint. Elle assume un personnage soumis jusqu’au bout à son homme, à rebours des modes, et c’est bouleversant de vérité. Grande incarnation, sans doute la plus lacérante du plateau.

Golda Schultz ne réussit pas un seul moment à bouleverser dans son personnage qui pourtant aurait des tombereaux d’émotion à déverser, alors que Icke la fait crier et lui donne aussi une distance que le chant pourrait moduler.

D’abord elle n’a pas tout à fait les moyens d’une Donna Anna, les aigus sont plutôt courts et elle n’arrive jamais à entrer dans le personnage. Elle devrait être cette femme structurellement blessée pour l’éternité et le faire immédiatement ressentir par son chant. Elle ne fait qu’exposer un chant qui ne répond pas toujours aux exigences du rôle, mais qui serait en quelque sorte un chant d’affichage, extérieur, de concert d’extraits, de performance isolée sans véritable engagement. Certes, le personnage doit être scéniquement retenu, mais où est la vibration ? Où est la douleur ? Quand c’est bien chanté c’est du beau chant, sans plus, sans un seul moment qui touche. Les pianissimi sortent mal, les aigus sur un fil, même si la matière vocale reste charnue (on l’entend dans le registre central), mais où sont les modulations, les jeux sur le souffle, la variété des couleurs : les cadences dans « or sai che l’onore » maladroites et à la limite du cri. Une lourde déception, mais n’est pas Anna qui veut.

Krzysztof Bączyk est ce Leporello introuvable voulu par la mise en scène, raide, distant, commentateur plus qu’acteur, à la voix très grave qui tranche beaucoup avec celle de Schuen, mais ce sont deux voix qui se conjuguent parfaitement comme dans les Nozze de Salzbourg en 2023 où l’un était Il conte (Schuen) et l’autre Figaro. On est un peu étonné de cette voix grave, distante, presque sépulcrale à certains moments qui ne prend jamais part à l’action, presque indifférente (certes, c’est exigé par la mise en scène) et on admire les qualités de phrasé, de style, d’énonciation d’un texte devenu tout sauf expressif, à l’opposé du personnage traditionnel comico/giocoso. La performance est éblouissante et c’est lui qui recueille le succès le plus retentissant, parce qu’il étonne d’une part et il ravit d’autre part par un chant techniquement complètement maîtrisé, par le style, par l’élégance, par l’intelligence. Une performance éblouissante. Voilà Krzysztof Bączyk projeté désormais au rang des inévitables du futur.

Et puis Andrè Schuen.

On a suivi peu à peu la progression du baryton italien depuis son Guglielmo salzbourgeois, et on l’a vu devenir un chanteur à peu près inévitable notamment dans Mozart. Puis est arrivé sur le marché, plus récemment Konstantin Krimmel qui lui dispute désormais la primauté. Ce sont tous deux sans aucun doute les mozartiens du futur, chacun dans son style.

Krimmel, que nous venons d’entendre dans son premier Don Giovanni à Munich a un timbre, velouté et une élégance de style aujourd’hui sans doute unique. Il a dans la voix une sorte de jeunesse et d’innocence rouée qui émerveille. Il lui manque un peu de hargne, mais quel début.

Andrè Schuen possède aussi un sens du mot et de la couleur, une ligne impeccable et une expressivité marquée dans un rôle et une mise en scène qui rendent ces qualités indispensables. La voix est un peu plus « mâle », à peine plus rude, les moyens plus affirmés que ceux de Krimmel, et le personnage voulu par la mise en scène nécessite aussi moins d’élégance que le Don Giovanni féminisé de Krimmel voulu par Hermann. Comme les deux chanteurs se disputeront les scènes, il est intéressant de les comparer, parce qu’ils ne seront pas du tout profilés de la même manière. Il y a chez Schuen ici une imperceptible vulgarité, un esprit de décision, une voix magnifiquement jetée en pâture au plaisir dans « Fin ch’han dal vino » mené ici à un train d’enfer et prodigieux de vivacité et de sève, peut-être moins subtil, mais plus le personnage de Don Giovanni voulu par cette mise en scène, tout en blanc dans l’habit et de noir dans l’âme. La performance est parfaitement en phase avec le propos, et Andrè Schuen est un Don Giovanni maîtrisé, prêt à tout et d’une grande présence. Il forme avec Krzysztof Bączyk la paire idéale de ce projet difficile.

Conclusion

Je suis sorti de ce spectacle avec le doute chevillé au corps, séduit par certaines idées, mais moins par d’autres, et surtout le reliant directement ou non à des visions précédentes : Guth par son côté course à la mort, Serebrennikov et son lit d’hôpital, Hermann et Marton avec leur Don Giovanni existant et non existant. En bref, me travaillait cette tendance actuelle à éviter le Don Giovanni mâle puissant blanc ou non.

J’avoue que la perplexité est devenue intérêt quand j’ai commencé à considérer le costume de Don Giovanni, qui me faisait penser à Pulcinella ou Pierrot, un peu des marionnettes de commedia dell’arte, et puis cette première scène du commandeur mourant sur la scène du cimetière, qui ouvrait un récit spécifique, et peu à peu j’ai repassé les données de ce travail qui est tout sauf improvisé et tout sauf hors sujet.

Certes, les bruitages et les cris intempestifs sont inutiles, certes, certains éléments me semblent mal cadrer avec le propos, certes, le décor n’est pas très excitant et pas si bien fait, mais ce travail nous plonge dans la réalité du mythe et notre rapport à lui, ce qui n’est pas peu. Vocalement quelques haut et quelques bas s’équilibrent sans rien de délétère, et musicalement Sir Simon Rattle dont je ne suis pas un des plus fidèles auditeurs tient hautement et vigoureusement l’ensemble. Alors je vais aller à contre-courant et affirmer nettement que dans son ensemble, cette production fait honneur à Aix, et Pierre Audi que nous regrettons tous a montré encore ici son audace et son intuition à offrir une voie vraiment autre pour cet emblème aixois qu’est Don Giovanni.