Contextes

Contextes

L’histoire de Billy Budd est parabolique, c’est une histoire d’univers clos, d’amour(s), de haines inexpliquées et recuites, de violence : sur un navire en guerre contre la France en 1797 nommé « L’indomptable » arrive un jeune matelot recruté de force, Billy Budd, fort, beau, bon, mais qui à la moindre émotion se met à bégayer. Il est pris en grippe par son supérieur, Claggart, qui cherche à le piéger en l’accusant de fomenter une mutinerie.

Au contraire, Edward Fairfax Vere, le capitaine du navire, le défend et ne croit pas à sa culpabilité.

Au cours d’une confrontation avec Claggart, Billy Budd ne pouvant articuler un mot répond en se jetant sur lui et le tue sans le vouloir. Même si le capitaine Vere le pense innocent, il appliquera la loi martiale, Budd doit être jugé et condamné pour s’en être pris à un officier. Même si l’équipage défend Budd et devient menaçant, Budd est pendu mais en bénissant Vere au moment du supplice, il lui sauve la vie en éteignant la mutinerie qui couvait.

Il y a quelque chose de christique évidemment dans cette fin où le supplicié pardonne et bénit celui qui l’a condamné.

Sous l’apparence simple de la lutte du bien (Budd) et du mal (Claggart) au sein d’une société fermée, Billy Budd est une histoire mystérieuse à plusieurs niveaux,

- Une société isolée sur un navire au milieu de l’océan.

- Une société fortement hiérarchisée entre ceux qui commandent, ceux d’en-haut, et ceux qui servent ou qui rament, pour en rester à une métaphore maritime.

- Une société exclusivement composée d’hommes.

Dans cette société Billy Budd tombe par hasard un peu comme l’ange de Théorème, le film de Pasolini (1968) comme un élément perturbateur qui par sa présence même bouscule non pas l’ordre des choses, mais l’ordre des âmes et l’ordre des corps.

Pour Claggart, l’officier haï de l’équipage, violent et ombrageux, il est celui qui doit mourir, parce qu’il représente un danger, métaphorisé par le fait qu’il vient d’un bateau qui s’appelle « Les droits de l’homme », ce qui pour un anglais en 1797, fleure un peu trop sa révolution française. Claggart se saisit de cette ambiguïté (Budd vient des « droits de l’homme ») pour en faire un danger, le ver dans le fruit. Mais la haine de Claggart est plus profonde, plus motivée, peut-être plus existentielle.

Si dans la parabole Claggart est le mal, il doit détruire le beau et le bon, le καλὸς κἀγαθός des grecs parce qu’il le fascine et que dans une société le « trop parfait » devient un gêneur.

Avant d’aborder d’autres questions, la question du bien, ou plutôt du trop bien, c’est-à-dire de l’extraordinaire dans une société ordinaire ne peut que déranger, l’ordinaire se trouvant forcément sous l’œil de l’ « extraordinaire », pavé certes de bonnes intentions, mais devenant au moins pour certains autres un enfer. Celui qui est bon, qui représente le bien, qui de plus est beau, c’est-à-dire qui allie l’être et l’apparence (à condition de croire que le laid reflète forcément le mal, ce qui est encore un abîme nouveau que Le Banquet de Platon déjà discutait dans la bouche d’Alcibiade comparant Socrate à un Silène, statue d’une laideur repoussante qui renferme quand on l’ouvre, celle d’un dieu), le beau étant présupposé forcément bon.

Dans la société fermée du navire, en période de guerre et de tension, la vision d’un être qui est beau et bon devient forcément un emblème, et en même temps un élément perturbateur. Il n’est pas comme les autres et de plus, il bégaie. Le bégaiement est à la fois associé à l’émotion, aux peurs, et à l’impossibilité de communiquer : il est isolement. Mais dans ce cas aussi il est avertissement, une sorte de marque de désarroi devant le mal, qui le met dans l’incapacité de parler et se défendre. Billy Budd est donc à la fois isolé parce que « trop parfait » et isolé parce que « handicapé ».

C’est paradoxal, mais du même coup pour certains (Claggart), il va être un Pharmakos (un bouc émissaire, porteur de tous les maux) pour des raisons qui tiennent sans doute au dépit, il esquisse de discrètes avances sans lendemain envers Budd, à la jalousie – Claggart fut peut-être beau et attirant et il est désormais passé dans un autre ordre, mais surtout, Claggart a une autorité définie hiérarchiquement mais pas « reconnue » au sens où il est haï, et Budd en a une intrinsèque, donnée par son être même. C’est insupportable pour lui parce qu’au miroir Claggart se voit refusé « intrinsèquement ».

Pour d’autres Budd est une aporie : c’est le cas de Vere, le capitaine, jeune intellectuel qui se réfugie (de quoi ?) dans les livres et sans doute incapable d’entrer en véritable communication avec lui, tout en la cherchant et tout en se sachant « reconnu » en tant qu’être humain et non en tant que capitaine par Budd. Il est frappé d’une sorte de paralysie psychologique et de peur mystique. Sur un navire, le capitaine est le seul maître après Dieu, et il semble se heurter à un mur-maître qui s’appelle Billy Budd.

La production

Ted Huffman prend en compte ces aspects mystérieux, ou du moins, par des silences, par des gestes, par des situations fait entendre les non-dits, qui sont chez Claggart et Vere, sans doute la peur, et donc la nécessaire tenue à distance, l’un par la haine, l’autre par la sympathie (plus que l’empathie) et peut être aussi l’attirance irrésistible dont on refuse l’évidence.

Ainsi la question est d’abord celle des réactions intérieures des êtres que Budd côtoie, essentiellement Claggart et le capitaine Vere. Et d’ailleurs tous les deux pour se débarrasser de leur trouble, l’un sur le mode direct de la haine, et l’autre sur un mode plus trouble et peut-être plus dérangeant d’une justice-prétexte (il est le seul qui aurait droit de grâce) finissent par voter « la mort ».

Ted Huffman, en lecteur du XXIe siècle, insiste derrière cela sur le non-dit suprême qu’est la question, inévitable chez Britten, de l’homosexualité, déjà d’ailleurs discutée autour du roman inachevé de Melville. Et cela va bien au-delà du lieu commun de l’homosexualité du marin, un topos du genre (pensons, comme le dit le programme de salle à Querelle de Brest de Jean Genet).

Si l’on se réfère de nouveau à Théorème de Pasolini où le visiteur « visite » chaque membre de la famille, père, mère, fils et fille, le visiteur Billy Budd arrivant dans une société exclusivement masculine va sans doute provoquer les mêmes troubles et les mêmes secousses dans la communauté des mâles dans laquelle il est tombé. C’est donc une lecture où le queer comme on dit chez les branchés (et comme il est plusieurs fois répété dans le programme) qui va être déterminant. Mais même si cet aspect est particulièrement mis en « vitrine » dans ce travail, le mérite de Ted Huffman est de laisser aussi d’autres motivations ou explications affleurer, peut-être insuffisamment valorisées. La complexité des âmes ne tient pas seulement à leurs frustrations, leurs craintes et leurs brûlures cachées, mais aussi dans les situations qui se créent et les contextes. On n’est jamais déterminé par une seule motivation.

Ted Huffman et Oliver Leith, tous deux des familiers d’Aix-en-Provence, proposent donc de l’œuvre de Britten une version épurée jusqu’à l’essentiel.

D’une œuvre à l’orchestre pléthorique, et au chœur impressionnant, que Britten lui-même avait revue de quatre à deux actes en 1960, Oliver Leith propose un orchestre réduit à trois claviers et un percussionniste, dirigé par Finnegan Downie Dear (qui dirigera le "vrai" Billy Budd à Lyon la saison prochaine). D’une certaine manière, ils continuent l’opération initiée par Britten pour essayer de tirer de cette histoire « la substantifique moelle » sonore et théâtrale. C’est une entreprise, disent-ils eux-mêmes, à la Peter Brook, sur le mode de La Tragédie de Carmen, de Pelléas et Mélisande, et de La Flûte enchantée, qui consiste à offrir d’un opéra du répertoire une version plus légère et transportable, susceptible de voyager dans rien perdre de sa valence émotionnelle et en même temps d’en dégager les lignes de force, pour en faire émerger l’essentiel et donc faire naître l’évidence de l’œuvre auprès d’un public « profane ».

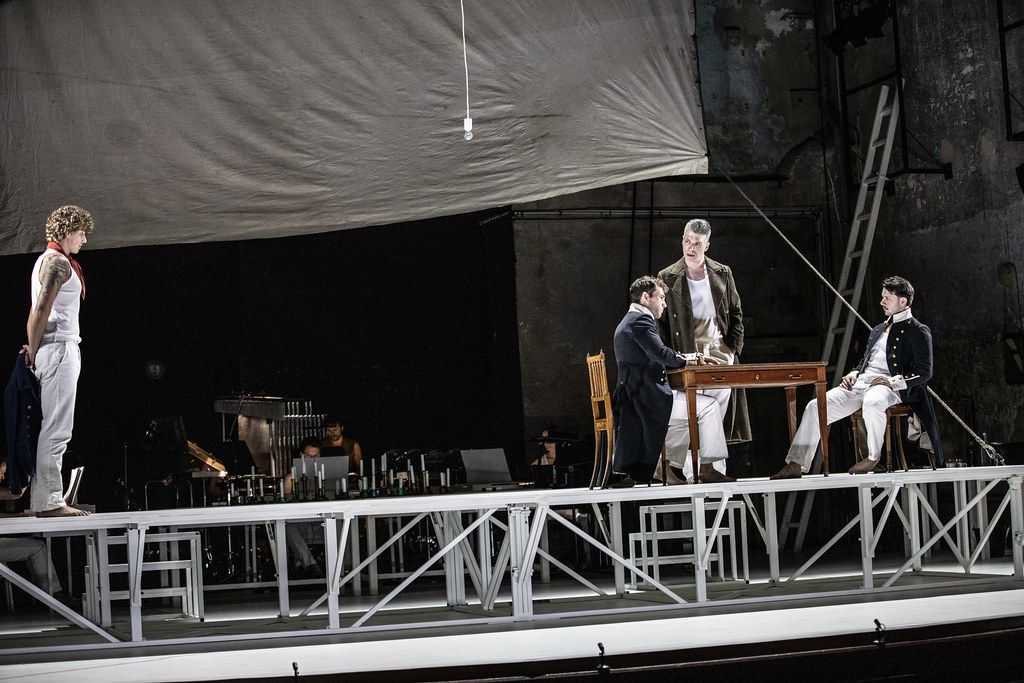

C’est une opération globale de totale Gesamtkunstwerk dans la mesure où dans l’espace nu de la scène du Jeu de Paume, avec quelques accessoires indicatifs, une estrade figurant le navire, une voile et quelques meubles, orchestre et chanteurs sont embarqués sur le même navire, habillés de la même manière, en un collectif ou la musique d’Oliver Leith, claviers et percussions, est elle aussi réduite à l’os, et devient bien plus une sorte de continuo, laissant au premier plan les voix, le texte, en quelque sorte le théâtre.

La musique d’Oliver Leith n’est pas une réduction de la partition, qu’on reconnaît par ailleurs parfaitement, mais elle accompagne d’abord le texte, et donc – comme je l’ai esquissé- a plus la fonction d’une sorte continuo élaboré qu’une réduction d’orchestre, avec un souci de l’expression, de la prosodie, mais aussi au besoin de transformer l’harmonie, de modifier certaines notes ou d’ajouter des sortes de « bruitages » d’ambiance, soulignant les aspects théâtraux, plus que cherchant à reproduire des effets musicaux de la partition originale. Par ailleurs, la forte interpénétration des textes et de leur soutien musical rendrait peut-être incongru des exercices de styles qui consisteraient à rendre musicalement à 4 instrumentistes les effets orchestraux impressionnants de l’original. On sent que Ted Huffman et Oliver Leith privilégient le charnel et l’humanité d’un chant très théâtralisé plus apte, dans cet écrin intime du Théâtre du Jeu de Paume, à transmettre les émotions et les singularités de l’œuvre. Il reste que cette fusion musique-chant produit un bel effet sur le spectateur et fait de ce spectacle non une « réduction » de Billy Budd, mais un autre Billy Budd, moins spectaculaire sans doute, mais tout aussi intense.

Ted Huffman dans son travail suit le livret sans distance mais travaille avec une précision scrupuleuse sur les personnages, les moments, les regards, les gestes, les corps faisant de l’ensemble un défilé appuyé de corps juvéniles exposés, se croisant, s’effleurant, et faisant respirer cet érotisme (pas toujours) discret qui est un des caractères de ce travail.

Ces corps mâles qui se croisent, en marcel ou torse nu, mettent à vue les non-dits et leurs conséquences sur cette petite communauté singulière.

Au milieu de tous ces jeunes hommes, Joshua Bloom en Claggart (et aussi Dansker) incarne les plus âgés, il est d’une autre génération et représente un autre type d’autorité. Fort subtilement, il est distribué dans le rôle symbole du « mal », mais aussi dans celui du vieux marin Dansker qui cherche à avertir et protéger Budd, il est à la fois le bon et le méchant. Dans le même ordre d’idées, Vere le capitaine (plutôt du côté du bien) est interprété par Christopher Sokolowski qui est aussi Squeak, qui fouille dans les affaires de Budd (et donc représente « le mal ») : et ainsi sans toujours trop le souligner la mise en scène nous montre les ambiguïtés des comportements humains à travers des rôles « opposés » tenus par le même chanteur.

Le travail de Ted Huffman a été de révéler cette troupe de jeunes chanteurs, de les aider à donner le meilleur d‘eux-mêmes, de travailler dans une mise en place des êtres plus que par une mise en scène proprement dite. Ce sont les êtres qui surnagent, ni la brume, ni les quelques meubles ou l’estrade de jeu et les quelques bougies qui sont « décoratifs ». On retient de ce travail une sculpture sur du vivant, et c’est cela qui nous a emportés.

La structure de l’œuvre est assez traditionnelle, la trame est encadrée par un prologue et un épilogue (deux ariosos) de Vere, comme dans l’original : le prologue annonce le drame, l’épilogue montre le remords inexpiable de Vere, et donc l’idée que Budd est bien plus pour lui que n’importe quel marin condamné.

Enchâssé entre les deux, une trame simple avec exposition, péripétie, chute, et dénouement tragique, en une 1H40, un temps et une structure de tragédie grecque.

Budd (Ian Rucker) est une sorte d’ange blond aux cheveux bouclés, aux muscles saillants couverts de tatouages. Il diffuse à la fois une sorte de douceur intrinsèque mais aussi de force brute et décidée (qui expliquera son geste fatal envers Claggart).

La péripétie est double, d’une part il console et soigne un novice fouetté et donc ensanglanté, et de l’autre au-delà des caresses, ils échangent des baisers aussi fougueux que brefs. Est-ce aussi une manière de susurrer que Budd s’assume et d’autres non ? C’est aussi possible, et cela en accentue le caractère singulier. Et c’est, variation sur la péripétie, ce novice que Claggart choisit comme instrument de sa vengeance contre Budd, essayant sans succès de le corrompre.

Claggart accuse ensuite Budd d’encourager la mutinerie : ce dernier incapable de parler passe au geste et le tue. Claggart et Budd, le mal et le bien, se retrouveront dans la mort.

Il faut donc des voix bien profilées pour interpréter ces personnages.

Les voix

Ian Rucker est un Billy Budd idéal dans cette perspective, comme on l’a dit à la fois beauté délicate et presque picturale et force marquée. La voix a une belle étendue, et le chant marque un souci de l’expression rare, chaque mot est sculpté, coloré, tantôt lumineux et vif, tantôt sombre, qui nous fait sentir une véritable tension interne et en même temps une incroyable délicatesse. C’est une véritable performance qui rend son monologue final (avant la pendaison) un sommet d’une insondable poésie, il y a dans ce chant une présence-absence parfaitement en phase avec le statut du personnage et qui fait de cette performance le plus souvent un lamento bouleversant.

Face à lui, Joshua Bloom en Claggart fait sonner une voix puissante, rauque, décidée et qui tranche avec la délicatesse de Budd, mais sans jamais être démonstratif. Tout est dans la différence de timbre, et dans l’expression. Une expression si maîtrisée qu’il est à peine reconnaissable quand il chante Dansker, l’ami charitable de Budd qui l’avertit de se méfier parce que cette même voix se colore différemment, et devient chaleureuse et empathique.

En capitaine Vere, le ténor Christopher Sokolowski interprète le personnage le plus complexe de l’œuvre, enfermé dans ses contradictions et ses remords. Parce qu’il est jeune, de l’âge de Budd, il y a évidemment une sorte de lien entre les deux que Claggart ne peut partager.

D’autre part, il est habile aussi de lui faire chanter le prologue et l’épilogue non en vieil homme comme il le dit, mais dans ce corps jeune de capitaine, comme pour montrer que le récit qu’il est en train de rappeler n’est pas un rappel, mais comme un moment qu’il vit et revit sans cesse, duquel il ne serait jamais sorti, un « temps retrouvé » en quelque sorte…

Il sera toujours ce capitaine Vere torturé sans doute plus par les méandres de son âme encore que par ce que ces méandres sont provoqué. Sa raideur, sa distance, sa jeunesse donnent à son texte une valence encore plus forte, tant il fait entendre le trouble, les infimes variations de l’émotion. Dans ce rôle (qui fut celui de Peter Pears…) on comprend la nécessité de la subtilité, de la fragilité de la délicatesse et en même temps d’une sorte de rigidité : son visage reste souvent inexpressif et fixe mais possède ce rare don de faire entendre le drame dans la voix, le trouble au détour d’un soupir, d’une inflexion, et ainsi de faire comprendre une complexité intérieure et un combat masqué qui le conduit à sa justice injuste. Magnifique interprétation.

Belles interventions aussi du ténor irlandais Hugo Brady en novice, avec une voix parfaitement en place, bien projetée et, comme toute la distribution, laissant entendre chaque mot avec une clarté confondante.

Mêmes remarques pour le baryton israélien au si beau timbre Noam Heinz (Premier maître, Mr Redburn) avec une manière si naturelle de dire le texte, ainsi que pour Thomas Chenhall en Mr Flint (et second maître).

Ce qui frappe dans cette distribution, pour chacun des rôles, c’est l’absence totale de maniérisme, de coquetteries, mais au contraire une manière de chanter directe, simple, parfaitement audible, sans qu’aucune parole ne se perde et pour chacun un manière d’avoir l’émotion à fleur de lèvre et à fleur de peau, au-delà de la mise en scène.

En quelques minutes, le spectateur est happé par une tension qui ne le quittera pas, et qui se traduit en triomphe final.

C’était là Aix à son meilleur.

Cette production sera t elle reprise ailleurs cette saison ?