Résumer le Japon d’hier et d’aujourd’hui, c’est un peu ce que propose l’exposition de Rueil. Le propos est vaste : montrer ce qu’ont créé de plus beaux les plus grands maîtres de l’estampe ukiyo‑e, donner un aperçu de la civilisation traditionnelle japonaise à travers divers objets du quotidien, évoquer rapidement l’influence nippone sur l’art occidental au XIXe siècle par le biais de quelques gravures signées Degas ou Toulouse-Lautrec, et enfin offrir une plongée dans l’univers des mangas et dessins animés d’aujourd’hui. C’est proposer beaucoup de choses dans un espace qui n’est pas gigantesque, celui de l’Atelier Grognard, ancienne fabrique de plaques de cuivre située à une centaine de mètres du château de la Malmaison. Cette exposition s’adresse au public le plus large possible ; cela explique certaines options qui peuvent paraître contestables, et n’exclut pas pourtant une véritable expérience esthétique, on va le voir.

Résumer le Japon d’hier et d’aujourd’hui, c’est un peu ce que propose l’exposition de Rueil. Le propos est vaste : montrer ce qu’ont créé de plus beaux les plus grands maîtres de l’estampe ukiyo‑e, donner un aperçu de la civilisation traditionnelle japonaise à travers divers objets du quotidien, évoquer rapidement l’influence nippone sur l’art occidental au XIXe siècle par le biais de quelques gravures signées Degas ou Toulouse-Lautrec, et enfin offrir une plongée dans l’univers des mangas et dessins animés d’aujourd’hui. C’est proposer beaucoup de choses dans un espace qui n’est pas gigantesque, celui de l’Atelier Grognard, ancienne fabrique de plaques de cuivre située à une centaine de mètres du château de la Malmaison. Cette exposition s’adresse au public le plus large possible ; cela explique certaines options qui peuvent paraître contestables, et n’exclut pas pourtant une véritable expérience esthétique, on va le voir.

Evidemment, on peut d’abord s’étonner d’un aspect bric-à-brac, qui rassemble dans les mêmes vitrines, à côté d’authentiques objets anciens (nécessaire à noircir les dents, boîtes destinées à divers usages…), des produits plus récents et purement destinés à l’exportation vers l’Occident, boîtes en papier maché ou services à thé peints en série, ou même de vulgaires bols en bambou pudiquement datés du « XXe siècle » pour ne pas dire qu’on peut se les procurer aujourd’hui dans n’importe quel magasin. On est surpris de voir un vêtement pour enfant, à motifs d’automobiles, décrit comme un « kimono traditionnel », sans mention de sa décoration reflétant au contraire une modernité venue d’Occident. L’aquarelle attribuée à « Hanabusa Ichiyo » peut-elle vraiment représenter une « actrice du théâtre nô », dans la mesure où les femmes étaient, jusque tout récemment, exclues de cette forme d’art ? On pourrait aussi regretter que soient totalement absentes deux types d’objet qui suscitent depuis longtemps l’engouement des collectionneurs : les tsubas ou gardes de sabre, et les netsukes, ces figurines en ivoire sculpté servant de contrepoids pour les objets attachés à la ceinture.

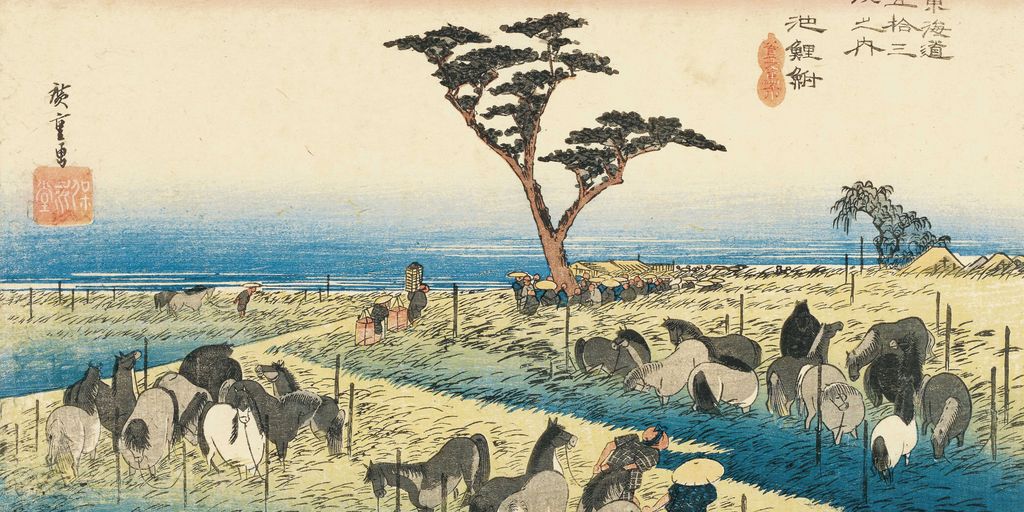

Par ailleurs, dans un bâtiment au toit vitré, où la température et l’hygrométrie sont difficilement contrôlables, est-il envisageable d’exposer des objets aussi rares que précieux ? Vouloir montrer les grands noms de l’estampe – le quatuor Utamaro-Sharaku-Hokusai-Hiroshige – est une noble intention, mais il aurait fallu emprunter à prix d’or aux plus prestigieux musées de la planète. En s’adressant à une dizaine de collectionneurs privés, les organisateurs de « Rêves de Japon » ont cependant pu obtenir quelque chose qui, tout en choquant l’œil du puriste, séduira sans doute mieux celui du profane. Pour ces quatre grands, toutes les estampes présentées sont des « tirages postérieurs », autrement dit des réimpressions modernes, aux couleurs sans doute même beaucoup plus vives que lorsque les originaux furent imprimés pour la première fois, puisque ces versions ont recours aux pigments chimiques d’aujourd’hui, dont Utamaro et Sharaku ne pouvaient même rêver. Les paysages d’Hokusai et d’Hiroshige ressemblent ici fort à des images de bande dessinée, et les Trente-six vues du mont Fuji brillent par une « ligne claire » qui, finalement, permet d’autant mieux de faire le lien avec la dernière partie de l’exposition, consacré aux mangas et animés.

De « vraies » estampes d’époque, il y en a pourtant. On remarque notamment six petits formats anonymes représentant des acteurs du théâtre Kabuki et, dans la section consacrée à l’influence sur l’Occident, et vice versa, une série d’estampes « touristiques » des années 1890 vantant avec des couleurs criardes les attraits des différentes villes du pays. Ce n’est pourtant pas tout, car il y a aussi, dans les vitrines, plusieurs exemples de volumes imprimés illustrés, sur des sujets très divers. Et il y a même quelques peintures, à commencer par une aquarelle de la main d’Hokusai.

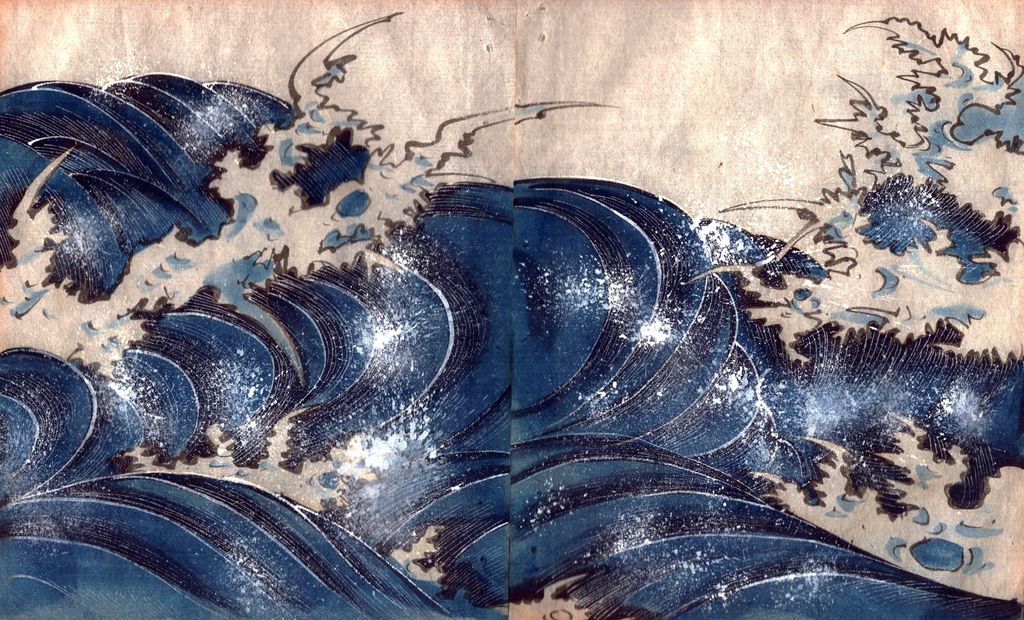

Et ce qui constitue, pour l’amateur, le point culminant de cette exposition, c’est sans doute l’ensemble de peintures réalisé en 1836 par Yashima Gakutei (1786–1868), élève d’Hokusai, vingt-neuf doubles pages où sont représentés des paysages, des marines, des intérieurs, des animaux, des végétaux, des motifs décoratifs… avec un art de la composition et de la couleur que cet artiste rare est connu pour avoir manifesté dans les surimono dont il s’était fait la spécialité. Curieusement, les personnages en sont pratiquement absents, ou tracés d’une main presque malhabile, alors qu’il les dépeignait admirablement dans ses estampes.

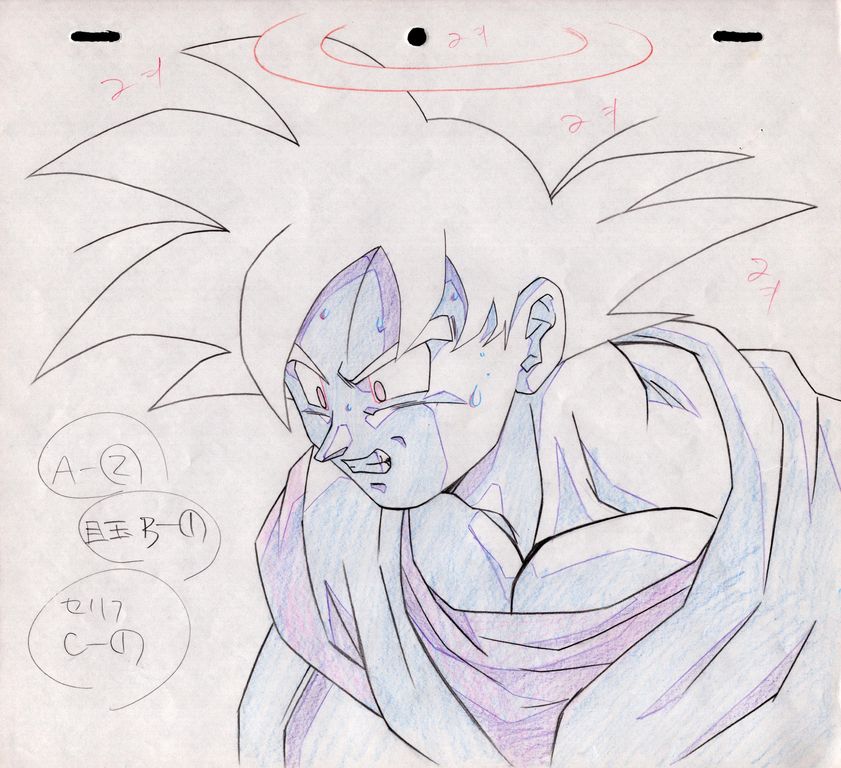

La transition vers la modernité se fait de manière assez irrévérencieuse, à travers les « mash-ups » réalisées dans les années 2020 par Ads Libitum, œuvres où se télescopent l’imagerie traditionnelle des estampes et le monde des jeux vidéo et dessins animés, par exemple en insérant des personnages comme Astro le petit robot dans un paysage signé Hiroshige, ou en transformant en DJ une geisha jouant du koto… (une rapide recherche révèle que derrière ce pseudonyme se cache en fait un créateur français). Dans cette dernière partie de l’exposition, on trouve également des œuvres originales, pour la plupart des dessins produits au cours du processus débouchant sur la production de films et de jeux électroniques. Les plus de quarante ans reconnaîtront avec émotion les héros qui ont bercé leur enfance de téléspectateurs, Candy ou Goldorak. Les études produites à diverses étapes de la réalisation permettent de mesurer le travail nécessaire à l’animation d’un personnage, mais il aurait sans doute été pertinent de pouvoir rapprocher tel visage de super-héros d’une estampe d’acteur kabuki dans un rôle de démon, par exemple, ou mieux encore, du dessin préparatoire d’un samouraï, réduit à son seul graphisme, afin de mieux faire apparaître les liens qui peuvent relier ces deux univers visuels, par-delà la proximité purement lexical qui existe entre les volumes de Manga publiée par Hokusai en 1814 (il ne fut d’ailleurs par le premier à utiliser ce terme signifiant « image non aboutie » ou « dérisoire, sans but ») et des albums de mangas qui font aujourd’hui fureur dans le monde entier, prenant d’assaut le monde occidental avec la même vigueur que, vers le milieu du XIXe siècle, le japonisme l’avait fait.