Jacques-Louis David est mort il y a deux cents ans, et l’on se dit d’abord que, pour lui consacrer une exposition, le musée du Louvre n’aura pas eu grand effort à produire : ne détient-il pas les œuvres les plus illustres (et les gigantesques) de l’artiste ? La Distribution des aigles, achevé en 1810, est resté à Versailles, tout comme sont restés en Salle Daru Léonidas, Le Sacre de Napoléon et Les Licteurs rapportent à Brutus les corps de ses fils, trois très grands formats. Tout le reste a été descendu dans les salles d’exposition souterraines, et l’on sait que la tâche n’a pas été facile : Les Sabines (3,85 mètres par 5,22) a pu passer de justesse par les portes ; avec Le Serment des Horaces et le fragment conservé du Serment du Jeu de Paume, venu de Versailles, ce sont les trois œuvres les plus encombrantes de l’exposition, groupe dans lequel on pourrait aussi inclure Mars désarmé par Vénus et les grâces, prêté par les musées royaux de Bruxelles. Qu’on ne s’y trompe pas, cependant : bien des institutions françaises et étrangères ont été sollicitées, pour des toiles comme La Mort de Socrate, venu du Metropolitan Museum de New York, ou pour des dessins préparatoires. Il en ressort une vision aussi complète que possible.

Même si Dublin n’a pas prêté Les Funérailles de Patrocle (1778), les débuts du peintre sont évoqués par plusieurs toiles où l’on voit bien que, sur les sujets antiques, le jeune David s’en tient encore à une esthétique proche de celle de Fragonard. Boucher avait failli devenir son maître mais, trop âgé, il l’avait confié à Vien, peintre de scènes mythologiques un rien moins rococo déjà. Ce parrainage n’en rend pas moins étonnante la métamorphose de David, quelques années après avec l’obtention du Prix de Rome en 1774 : disparaissent d’un coup la grandiloquence théâtrale des poses, les nuances pastel des habits – ah, le vert tendre de la cuirasse de Mars dans son Combat contre Minerve (1771) ! – , remplacés par une austérité de mouvement comme de couleur. Selon l’artiste lui-même, c’est la découverte des ruines de Pompéi qui transforma son regard. Et si La Douleur d’Andromaque, en 1783, lorgne encore vers Greuze, avec son héroïne aux yeux révulsés vers le ciel, la rupture est consommée l’année suivante : Le Serment des Horaces s’impose par sa radicalité, par la rigueur géométrique de sa composition, par sa palette limitée, et par l’opposition entre monde masculin actif et groupe féminin éploré. Ls Bâtiments du roi lui avaient commandé une toile carrée de 3,30 mètres de côté, mais le peintre adopte un format rectangulaire supérieur (4,25 x 3,30 mètres).

De dimensions beaucoup plus raisonnables, La Mort de Socrate (1787) persiste et signe dans cette voie. Alors que l’art occidental avait surtout retenu la laideur du philosophe et le caractère acariâtre de son épouse, David le transfigure en figure investie d’une autorité quasi religieuse, son suicide devenant une sorte de Cène. Néanmoins, il faut bien vivre, l’Ancien Régime est encore là, et le peintre doit répondre à des commandes moins ambitieuses : c’est une Antiquité plus aimable qu’il accepte de représenter avec Les Amours de Pâris et d’Hélène (1788, le Louvre juxtaposant l’original qu’il détient avec la variante réalisée peu après, dans des couleurs un peu différentes). Le corsage d’Hélène est bien un peu transparent, mais les postures n’ont rien de lascif, et l’on est à cent lieux de la mièvrerie du Sapho, Phaon et l’Amour peint en 1809 pour un prince russe, et surtout de ces scènes faciles qu’il multipliera lors de son exil à Bruxelles : l’Amour et Psyché de 1817 a été prêté par Cleveland, avec son Cupidon ricanant, mais Les Adieux de Télémaque et d’Eucharis est resté à Los Angeles. Quant au Mars désarmé par Vénus mentionné plus haut, son détournement pour l’affiche du film Promotion Canapé (1990) n’a pas suffi à l’inscrire plus durablement dans ls mémoires.

L’exposition s’attarde ensuite, avec raison, sur David portraitiste. Une éloquente série d’œuvres est ici réunie, même si l’on peut regretter que New York n’ait pas prêté le magnifique Lavoisier et sa femme qui servait en 1989 d’affiche à l’exposition partagée entre le Louvre et Versailles. On notera en particulier les effigies familiales peintes en 1812 : David n’ayant jamais achevé celles de ses deux filles, contrairement à celle de son épouse, les étapes de sa technique y apparaissent plus nettement, un peu comme pour le grand portrait de Madame Récamier, qui ne fut jamais tout à fait terminé.

Suivant la chronologie, la dimension politique de l’artiste est nécessairement évoquée, et elle rejoint curieusement la question du nu héroïque. Le souci du vêtement est omniprésent chez David : en 1791, il conçoit un costume antique pour son ami Talma, de la Comédie-Française, et il inventera plus tard les tenues des représentants du peuple. Mais comment faut-il habiller les héros ? Comment faut-il les représenter pour qu’ils échappent aux caprices de la mode ? La nudité n’est-elle pas le meilleur choix, en ce qu’elle rejoint le modèle suprême qu’est la sculpture grecque ?

Est-ce parce qu’il hésitait, malgré les vêtements modernes déjà tracés, qu’il laissa nus les protagonistes du Serment du Jeu de Paume, commande abandonnée pour cause de revirements politiques ? Quelques années plus tard, lorsqu’il prônera la réconciliation nationale avec Les Sabines, David esquisse les personnages vêtus à l’antique, mais optera finalement pour une nudité choquante (et limitée aux hommes). Bara, « héroïque enfant », est lui aussi laissé nu sur la toile inachevée représentant la mort de « l’héroïque enfant » (un dessin préparatoire, tout aussi dévêtu, donne presque au personnage la posture de la sainte Cécile sculptée par le Bernin). Pour Marat assassiné, ici confronté aux deux copies réalisées par des élèves du maître, la question ne se posait guère, une fois admis le principe que l’Ami du Peuple, même transfiguré en figure christique, devait être montré au naturel, dans son bain. Du portrait d’un autre martyr, Le Peletier de Saint-Fargeau, ne demeure plus qu’un dessin préparatoire où une épée flotte au-dessus du personnage nu. Quant au Sacre de Napoléon, il existe des esquisses où l’empereur est nu, mais ce n’est somme toute que la pratique conforme aux enseignements classiques qui prônaient l’étude des corps nus avant de les peindre vêtus, pour s’assurer de la justesse de leurs proportions.

Même si ce n’est pas l’effet souhaité, les dernières années illustrent un certain déclin, non de la technique mais de l’inspiration, et il est difficile de masquer l’astre montant d’Ingres, présent avec Romulus vainqueur d’Acron (1812) et surtout avec le grand Jupiter et Thétis (1811) prêté par le musée d’Aix-en-Provence. L’Antiquité allait désormais un autre visage, et les pensers anciens devaient donner naissance à encore un autre art nouveau…

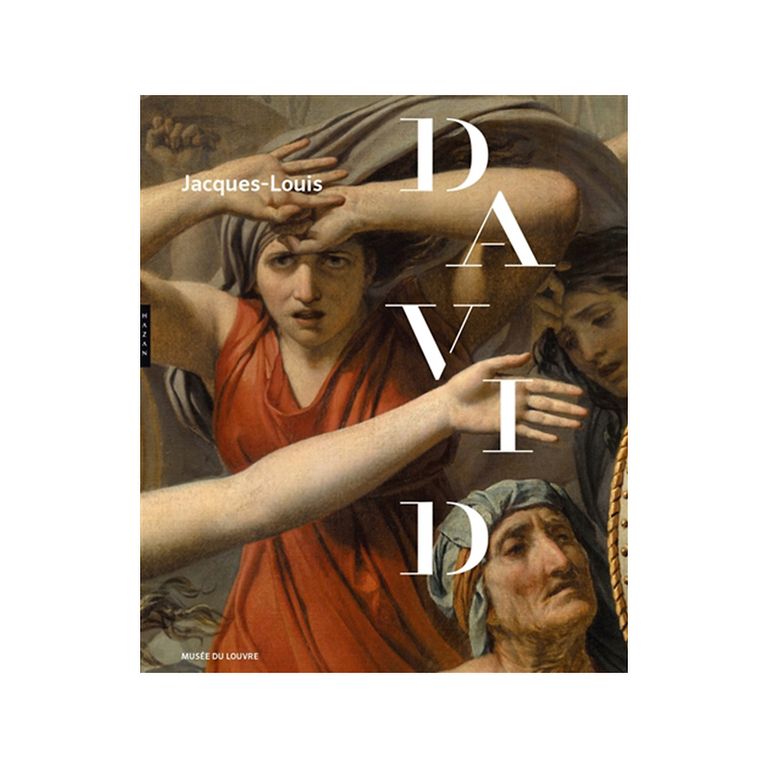

Catalogue sous la direction de Sébastien Allard, publié par Hazan/musée du Louvre, 23 x 28 cm, 372 pages, 49 euros