1911 : le couturier Jacques Doucet fonde officiellement sa collection d’ « estampes modernes ». Un an auparavant, E.M. Forster choisissait comme épigraphe pour Howards End : « Only connect ». Dans l’esprit du romancier britannique, cette formule – qu’on peut tenter de traduire par « Il suffit de mettre en communication » – évoquait une sorte d’aspiration cosmique à l’union des contraires, mais il est permis de lui donner un sens moins philosophique, qui s’applique parfaitement au fond et à la forme de la nouvelle exposition de la Fondation Gianadda.

1911 : le couturier Jacques Doucet fonde officiellement sa collection d’ « estampes modernes ». Un an auparavant, E.M. Forster choisissait comme épigraphe pour Howards End : « Only connect ». Dans l’esprit du romancier britannique, cette formule – qu’on peut tenter de traduire par « Il suffit de mettre en communication » – évoquait une sorte d’aspiration cosmique à l’union des contraires, mais il est permis de lui donner un sens moins philosophique, qui s’applique parfaitement au fond et à la forme de la nouvelle exposition de la Fondation Gianadda.

Fruit d’un des nombreuses techniques de gravure et de reproduction inventées au cours des siècles, l’estampe peut en effet se définir comme le résultat de la rencontre d’une feuille de papier avec une matrice préalablement préparée : c’est de ce contact que naît l’image ensuite livrée à l’appréciation de l’esthète (ou de tout un chacun, le timbre-poste relevant lui aussi de l’estampe, comme le rappelle le premier des textes réunis dans le catalogue).

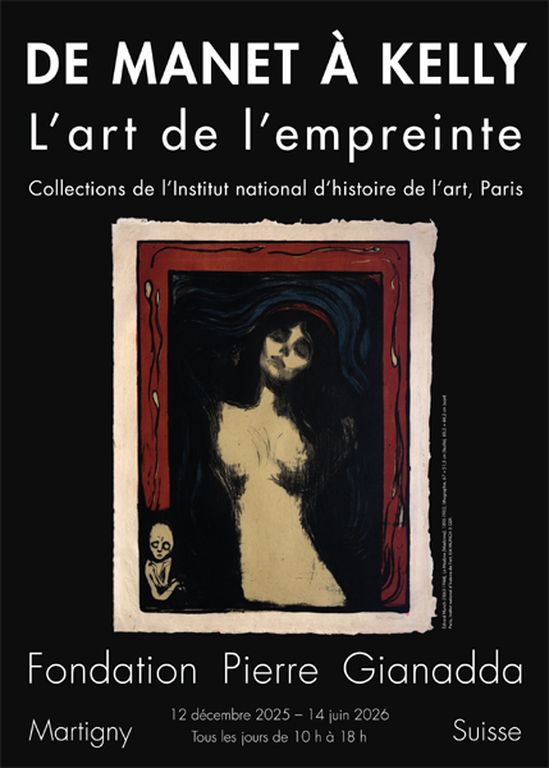

Autre connexion essentielle, celle qui, dans les années 1980, mit en relation ce qui s’appelait encore Bibliothèque d’art et d’archéologie avec la Fondation Pierre Gianadda. Le fonds d’estampes avait grand besoin d’un mécène pour assurer la restauration d’un certain nombre de feuilles, et elle le trouve en la personne de Léonard Gianadda, qui se passionna pour l’entreprise et accueillit en 1992 une première exposition intitulée « De Goya à Matisse. Estampes de la collection Jacques Doucet ». Trente ans après, il fut décidé de reconnecter ce qui s’appelait désormais l’Institution national d’histoire de l’art et la Fondation de Martigny. Léonard Gianadda est malheureusement décédé trop tôt pour voir cette seconde exposition, mais il en escorta les premiers préparatifs.

Entre 1992 et 2025, rien n’a changé, mais tout a changé. Le titre même de la nouvelle exposition rend clairement hommage à la première, mais en en décalant la fourchette chronologique. Même si, en réalité, Goya reste le plus ancien des graveurs représentés (avec cinq numéros au catalogue), la sélection déborde ici les limites de la collection initiale, et se prolonge jusqu’à nos jours, en incluant les œuvres d’artistes vivants ou décédés depuis peu qui ont fait preuve d’une générosité particulière à l’égard de l’INHA. C’est le cas du minimaliste américain Ellsworth Kelly (1923–2015), ou du Japonais installé en France Takesada Matsutani. Le plus jeune des créateurs inclus dans l’exposition est l’Allemand Thomas Schütte (né en 1954) mais l’œuvre la plus récente est les trois Carrés (2018) de la plasticienne française d’origine hongroise Vera Molnár (1924–1923).

En complétant certaines lacunes (l’expressionnisme allemand, par exemple), la politique d’acquisition et les dons reçus par l’INHA permettent aussi d’élargir la vision de l’art de l’estampe, et pas seulement sur le plan géographique. En 1992, Goya mis à part, c’est une histoire avant tout française que racontait le parcours, où Mary Cassatt était surtout présente en tant que disciple de Degas. En 2025, les frontières de l’hexagone, et même de l’Europe, sont bien plus allègrement franchies. En 1992, Marie Laurencin et Suzanne Valadon formaient avec Cassatt le trio auquel se résumait la contribution féminine à l’art de l’estampe. En 2025, les deux premières sont absentes mais les créatrices sont bien plus nombreuses, dont plusieurs artistes déjà collectionnées par Jacques Doucet : Jeanne Bardey (1872–1954), dernière élève de Rodin, aux nus étonnants ; Edna Boies Hopkins (1872–1937) et ses fleurs délicates ; les Suissesses Alice Bailly et Bertha Züricher, remarquables tant dans le portrait que dans le paysage ; et surtout Käthe Kollwitz, dont la reconnaissance est encore insuffisante hors de son Allemagne natale, dont on admire notamment la série Bauernkrieg de 1907, saisissante par ses effets de matière et de contraste autant que par ses compositions dans des formats tous différents.

Only connect, c’est aussi l’esprit qui semble avoir présidé aux choix opéras par les commissaires de l’exposition, qui ont eu à cœur de tisser des liens, de lancer des passerelles, en réunissant des artistes soit en fonction d’affinités personnelles (les portraits de Manet par Degas et le portrait de Degas par Desboutins, les portraits de Berthe Morisot par Manet, par Desboutins ou par elle-même), soit par le biais de rapprochements thématiques (deux scènes d’omnibus par Cassatt et par Beckmann). C’est aussi l’occasion de montrer côte à côte des œuvres connectées par leur genèse : le Toréro mort dont Manet reprend la position pour Guerre civile, ou L’Exécution de Maximilien dont le peloton d’exécution est réutilisé dans La Barricade. C’est faire se côtoyer une estampe de Cassatt, encore, achetée dès 1906 et deux autres états de la même image, acquis en 2023. C’est assembler un portrait de Gauguin gravé par Daniel de Monfreid, une planche du livre Noa Noa et le Cahier illustré par Gauguin pour sa fille Aline (qui, certes, ne relève pas de l’estampe, mais fut acquis par Doucet en 1907).

La présentation, thématique et non chronologique, n’en permet pas moins quelques beaux ensembles, autour de Matisse notamment. L’aspect didactique n’est pas oublié pour autant : dans le couloir descendant vers le musée de l’automobile, les différentes techniques de l’estampe sont expliquées, exemple à l’appui. Autre connexion en forme de clin d’œil : dans la section « Paysages », où figurent quelques beaux exemples de japonisme, avec Henri Rivière ou Emil Orlik, on trouve La Promenade de Cross, déjà présente dans la précédente exposition de la Fondation Gianadda, consacrée à la collection Hammer.

Dernière source de joie : le catalogue, rédigé avec la même intelligence jubilatoire qui a présidé à la conception de l’exposition, renoue avec le format des catalogues Gianadda d’il y a quelques décennies. Mais pourquoi les trésors de l’INHA – quelque vingt mille estampes – n’ont-ils pas plus souvent l’occasion d’entrer en connexion avec le public ?

Catalogue réunissant des textes de François Gianadda, Anne-Solène Rolland, Jérôme Bessière, Victor Claass, Eléa Sicre, Emmanuel Pernoud, Pascale Cugy, Ilaria Andreoli et Vera Molnár.

Fondation Pierre Gianadda, 336 pages, 35 euros