Le Kunsthistorisches Museum a dit non. La célèbre institution viennoise est la seule à avoir opposé un refus inébranlable. Le portrait de Christophe Willibald Gluck, l’effigie qui vient aussitôt à l’esprit de quiconque songe au compositeur d’Iphigénie en Tauride, ne figure donc pas dans l’exposition proposée à Carpentras. Pourquoi aurait-il dû ou pu s’y trouver ? Tout simplement parce que cette toile est l’un des chefs‑d’œuvre d’un artiste dont le nom est à peu près ignoré du grand public, Duplessis, né il y a tout juste trois siècles dans la susdite ville de Carpentras. Duplessis est de nos jours un illustre inconnu, car qui n’a jamais vu son célèbre portrait de Louis XVI, en buste, en habit de velours vieux rose, ou en pied, représenté dans un décor rappelant celui de Louis XIV immortalisé par Hyacinthe Rigaud, mais avec le manteau royal que portait Louis XV sur son portrait par Van Loo ? Aussi illustre, l’image « officielle » de Benjamin Franklin, peinte lors de la visite du savant américain à Paris, et dont une copie orne le Bureau Ovale de la Maison-Blanche, a été prêtée par le Metropolitan Museum de New York, au prix d’âpres tractations. Si ces œuvres sont encore présentes dans les mémoires, le nom de Duplessis, en revanche, en a presque disparu, et l’occasion se prêtait donc fort bien à une réhabilitation.

Le Kunsthistorisches Museum a dit non. La célèbre institution viennoise est la seule à avoir opposé un refus inébranlable. Le portrait de Christophe Willibald Gluck, l’effigie qui vient aussitôt à l’esprit de quiconque songe au compositeur d’Iphigénie en Tauride, ne figure donc pas dans l’exposition proposée à Carpentras. Pourquoi aurait-il dû ou pu s’y trouver ? Tout simplement parce que cette toile est l’un des chefs‑d’œuvre d’un artiste dont le nom est à peu près ignoré du grand public, Duplessis, né il y a tout juste trois siècles dans la susdite ville de Carpentras. Duplessis est de nos jours un illustre inconnu, car qui n’a jamais vu son célèbre portrait de Louis XVI, en buste, en habit de velours vieux rose, ou en pied, représenté dans un décor rappelant celui de Louis XIV immortalisé par Hyacinthe Rigaud, mais avec le manteau royal que portait Louis XV sur son portrait par Van Loo ? Aussi illustre, l’image « officielle » de Benjamin Franklin, peinte lors de la visite du savant américain à Paris, et dont une copie orne le Bureau Ovale de la Maison-Blanche, a été prêtée par le Metropolitan Museum de New York, au prix d’âpres tractations. Si ces œuvres sont encore présentes dans les mémoires, le nom de Duplessis, en revanche, en a presque disparu, et l’occasion se prêtait donc fort bien à une réhabilitation.

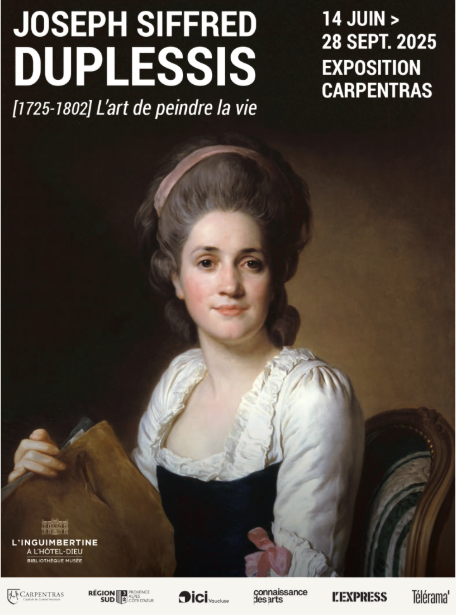

Ouverte en avril 2024, après une restauration fort coûteuse, la « Bibliothèque-Musée l’Inguimbertine à l’Hôtel-Dieu » (pour lui donner son titre complet) présente cet été sa deuxième exposition. Dans les galeries récemment aménagées dans le vaste complexe hospitalier construit à partir de 1750, qui accueillent désormais les collections municipales de peintures et de livres, et notamment le legs de l’évêque dom Malachie d’Inguimbert, Duplessis est dûment honoré par sa ville natale. Son nom même révèle le Carpentrassien, puisque ses parents ajoutèrent à Joseph le prénom Siffred, très porté à l’ombre de la cathédrale Saint-Siffrein, grâce à l’Italien Siffredo, évêque de Carpentras mort en 570, le Siegfried teuton connaissant diverses variantes en français (Siffret, Siffroid). Fils de peintre, le jeune Duplessis fit son principal apprentissage à Rome, sous la protection de Subleyras : l’exposition montre diverses copies où l’élève imite directement le maître, scènes mythologiques ou religieuses. La Pentecôte et L’Invention de la Croix, grandes toiles commandées par la cathédrale de Carpentras, laissent deviner que le génie de Duplessis ne se situait pas du côté de la peinture d’histoire, qu’il délaissa bientôt entièrement pour se consacrer à un genre rémunérateur : le portrait. Et si Duplessis apprit auprès de Subleyras l’art de peindre les étoffes, il déploya d’abord cette compétence, comme son maître, surtout pour représenter les robes et surplis arborés par les ecclésiastiques.

Un certain mystère plane en effet sur les premières années parisiennes de Duplessis, arrivé dans la capitale en 1752, car c’est seulement en 1769 que son talent est remarqué, grâce à l’envoi au Salon bisannuel d’une dizaine de portraits. Diderot, entre autres, admira un artiste fraîchement agréé par l’Académie royale de peinture et de sculpture et, pour ainsi dire, surgi tout armé (il avait pourtant déjà quarante-quatre ans), et en particulier son Portrait de l’abbé François Arnaud : si l’habit noir n’appelait aucune virtuosité flagrante, l’expressivité du visage ne pouvait manquer de frapper, avec cette mine ombrageuse sous d’épais sourcils. Ainsi commença une carrière brillante, qui n’allait hélas durer que deux décennies, mais marquée par toute une succession de commandes des plus prestigieuses. Si la dauphine Marie-Antoinette ne se déclara pas satisfaite du projet de portrait équestre soumis par Duplessis, son époux choisit le peintre pour sa première effigie en tant que roi, on l’a dit plus haut, et il fut rapidement suivi par les membres de la noblesse et les personnalités en vue.

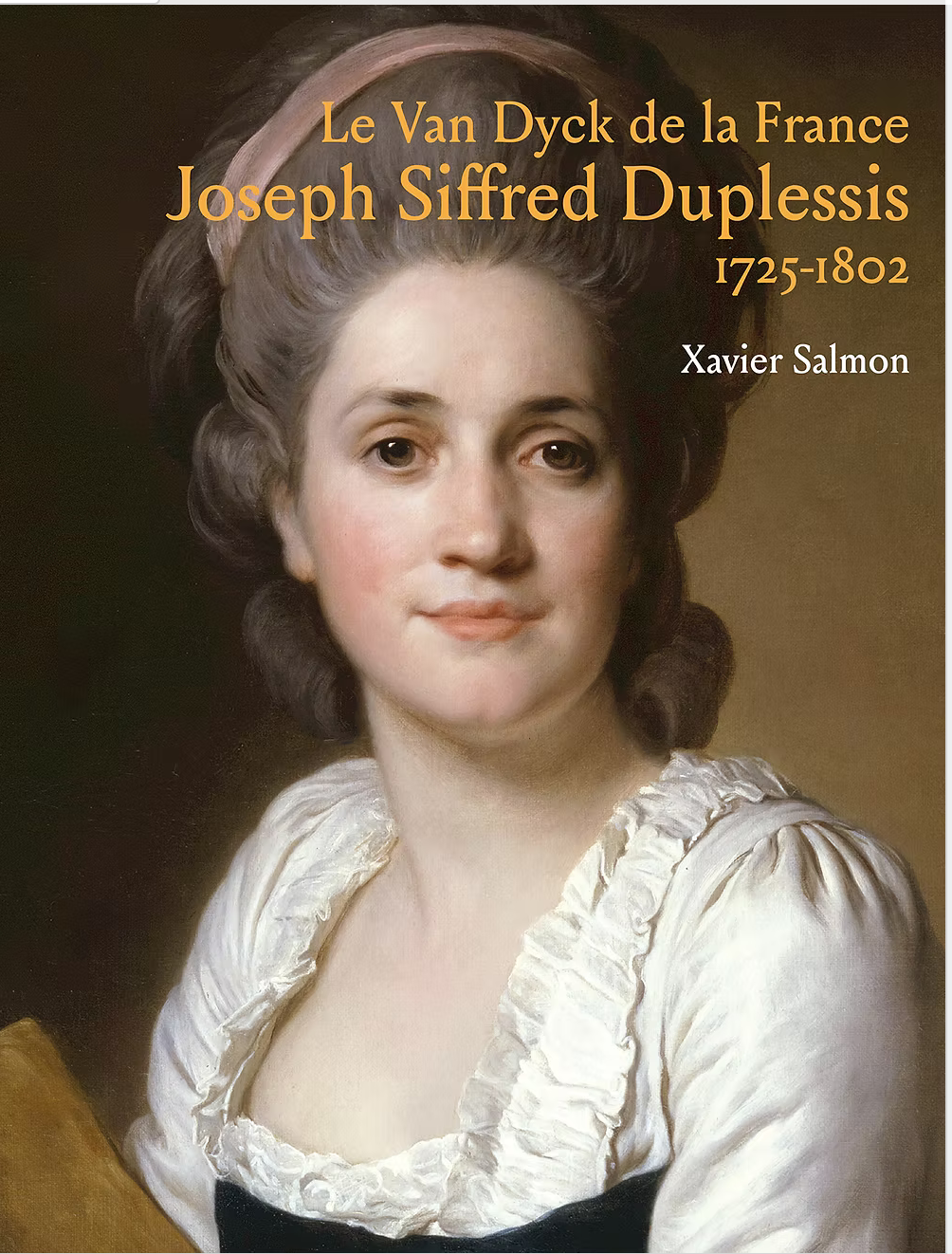

Mieux que son rival Alexandre Roslin, Suédois arrivé à Paris la même année que lui, Duplessis sut combiner une exactitude confondante dans le rendu des étoffes, imité des meilleurs peintres flamands, et l’acuité psychologique dans la recherche de la ressemblance avec le modèle. Ainsi lui fut décerné le surnom de « Van Dyck de l’école française », repris en version abrégée par Xavier Salmon pour le titre de ce qui n’est pas un simple catalogue, mais une authentique monographie reproduisant à peu près toutes les œuvres connues de Duplessis, avec leurs différentes variantes répertoriées – il dut engager des collaborateurs pour multiplier les copies des portraits de Louis XVI – et leurs esquisses préparatoires, quand il en existe.

On admire ce qu’on peut imaginer être une relative absence de concessions dans ces portraits à l’éclairage toujours judicieux, où la minutie des dentelles ne nuit jamais à l’incroyable présence des modèles qui semblent rarement poser dans une attitude imposée, mais apparaître, certes tels qu’ils souhaitent être vus, mais avec une impression de naturel constante, jusque dans leur orgueil ou leur feinte désinvolture. Les musées d’Amérique du nord ont consenti plusieurs prêts essentiels : le double menton et les mains nacrées de Madame de Saint-Morys (New York), la morgue inquiète et l’habit écarlate de Pierre de Buissy (Ottawa), la robe rose et argent et le petit chien de Madame Fréret d’Héricourt (Kansas City). Du château de Coppet sont venus ces extraordinaires pendants où apparaissent les parents de Madame de Staël, Necker aux lèvres formant une étrange moue et son épouse Suzanne Curchod qui laisse entrevoir le bas de ses dents de devant. Une fois de plus, on regrette que les conditions imposées par le duc d’Aumale empêchent le château de Chantilly de prêter ses œuvres, car le portrait de la duchesse de Chartres aurait introduit un élément de variété, par son exceptionnel format horizontal, son inscription dans un paysage, et la nudité des pieds du modèle, chaussés de sandales, toutefois.

Ouvert par un autoportrait peint en 1780, où l’artiste se montre plein d’assurance, aussi élégamment vêtu que ses plus distingués commanditaires, le parcours se clôt sur une des ultimes œuvres du peintre, un autoportrait de 1799, alors que Duplessis ne pouvait évidemment plus compter sur sa clientèle aristocratique. Et c’est avec la joie d’avoir vu célébrer un artiste à sa juste valeur que le visiteur prend congé de cette exposition que regretteront d’avoir manquée ceux qui ne feront pas le voyage à Carpentras.

Catalogue :

La Van Dyck de la France, Joseph Siffred Duplessis, 1725–1802, par Xavier Salmon. 224 pages, 175 illustrations, 23 x 28 cm, Liénart, 35 euros