Pour cerner un artiste aussi peu connu en France que le Finlandais Pekka Halonen (1865–1935), on aimerait pouvoir le rapprocher d’une figure familière. L’exposition que présente cet automne le Petit Palais tente in extremis de faire de lui une sorte de Whistler des neiges, comme invite à le penser le titre de la dernière salle du parcours, « Symphonie en blanc majeur », qui renvoie assez directement aux titres musicaux du peintre américain, père de trois Symphonies in White. Le rapprochement avec Whistler se justifierait aussi par analogie avec l’intérêt de ce dernier pour les brumes londoniennes, comparable à la fascination que la neige de son pays semble avoir exercé sur Halonen. Avec Whistler aussi, le Finlandais aurait en commun d’avoir tutoyé l’abstraction (mais un demi-siècle plus tard), tant certaines vues de neige en plus ou moins gros plan basculent à leur tour dans une désintégration du sujet. On pourrait alors penser à des artistes tout à fait différents, surréalistes par exemple : ces arbres chargés d’une épaisse couche de flocons blancs prennent l’air des créatures monstrueuses qu’on voit sur certaines toiles de Max Ernst, et l’on songe aux paysages extraterrestres de Tanguy devant tel paysage enneigé de Halonen, où une ligne d’horizon flotte vaguement au-dessus de formes verticales que l’œil non scandinave peine à reconnaître. On pourrait aussi voir en Halonen un Monet des neiges, tant son intérêt pour les variations chromatiques de la lumière sur le manteau blanc revêtant la nature peut évoquer la patience inlassable avec laquelle le maître de Giverny eut à cœur de représenter les mêmes vues à différentes heures ou saisons. Quand les contours se brouillent et que la couleur se répand, on pense à son voisin norvégien Munch, ou à ses contemporains français Bonnard ou Matisse, tous nés dans les années 1860. Mais plutôt que de lui chercher un équivalent forcément partiel, on préférera finalement rapprocher Halonen d’un artiste qui est lui-même la synthèse de bien d’autres, l’Elstir imaginé par Proust, la neige étant pour le Finlandais ce que l’église de Balbec est au peintre de la Recherche.

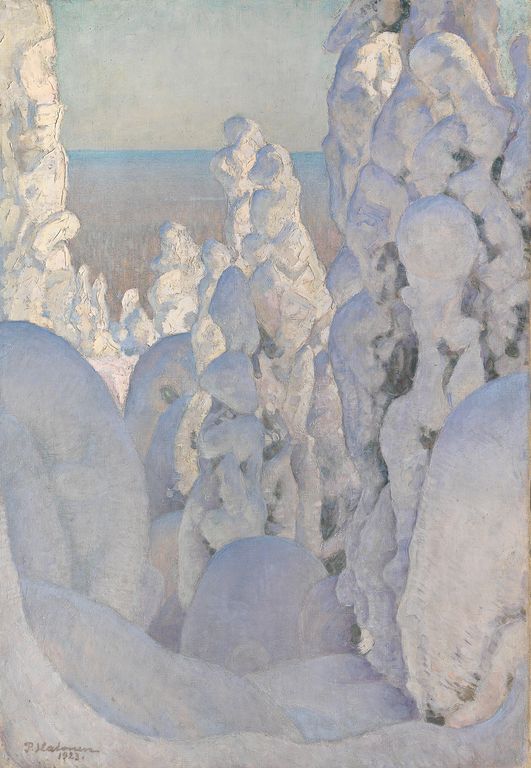

Pour cerner un artiste aussi peu connu en France que le Finlandais Pekka Halonen (1865–1935), on aimerait pouvoir le rapprocher d’une figure familière. L’exposition que présente cet automne le Petit Palais tente in extremis de faire de lui une sorte de Whistler des neiges, comme invite à le penser le titre de la dernière salle du parcours, « Symphonie en blanc majeur », qui renvoie assez directement aux titres musicaux du peintre américain, père de trois Symphonies in White. Le rapprochement avec Whistler se justifierait aussi par analogie avec l’intérêt de ce dernier pour les brumes londoniennes, comparable à la fascination que la neige de son pays semble avoir exercé sur Halonen. Avec Whistler aussi, le Finlandais aurait en commun d’avoir tutoyé l’abstraction (mais un demi-siècle plus tard), tant certaines vues de neige en plus ou moins gros plan basculent à leur tour dans une désintégration du sujet. On pourrait alors penser à des artistes tout à fait différents, surréalistes par exemple : ces arbres chargés d’une épaisse couche de flocons blancs prennent l’air des créatures monstrueuses qu’on voit sur certaines toiles de Max Ernst, et l’on songe aux paysages extraterrestres de Tanguy devant tel paysage enneigé de Halonen, où une ligne d’horizon flotte vaguement au-dessus de formes verticales que l’œil non scandinave peine à reconnaître. On pourrait aussi voir en Halonen un Monet des neiges, tant son intérêt pour les variations chromatiques de la lumière sur le manteau blanc revêtant la nature peut évoquer la patience inlassable avec laquelle le maître de Giverny eut à cœur de représenter les mêmes vues à différentes heures ou saisons. Quand les contours se brouillent et que la couleur se répand, on pense à son voisin norvégien Munch, ou à ses contemporains français Bonnard ou Matisse, tous nés dans les années 1860. Mais plutôt que de lui chercher un équivalent forcément partiel, on préférera finalement rapprocher Halonen d’un artiste qui est lui-même la synthèse de bien d’autres, l’Elstir imaginé par Proust, la neige étant pour le Finlandais ce que l’église de Balbec est au peintre de la Recherche.

C’est pourtant auprès de tout autres maîtres que Halonen vint poursuivre en France ses études artistiques, commencées à Helsinki. L’exposition du Petit Palais retrace ses premières années, lorsqu’il se forma d’abord auprès de Bastien-Lepage, dont il imita les scènes paysannes et la touche rendant l’impressionnisme acceptable du grand public, puis, plus audacieusement, auprès de Gauguin, un étrange autoportrait du milieu des années 1890 traduisant parfaitement l’influence du peintre de Tahiti sur ce Finlandais à Paris. Il fallut néanmoins quelques années à Halonen pour que s’affirme une manière plus personnelle, cette éclosion correspondant approximativement à l’année 1900, lorsqu’il fut sollicité pour participer à la décoration du pavillon finlandais de l’Exposition universelle de Paris. Le maître d’œuvre de l’opération était son compatriote Albert Edelfelt, auquel le Petit Palais a rendu hommage en 2022, et Halonen produisit deux des quatorze scènes « caractéristiques » décorant la salle principale du bâtiment (parmi les autres artistes chargés de décorer la pavillon figurait le Finlandais le mieux connu de cette époque, Axeli Gallen-Kallela, plusieurs fois honoré à Paris, au musée d’Orsay en 2012 et au musée Jacquemart-André en 2022). Halonen livra deux toiles « blanches », Le Chasseur de lynx et La Lessive sur la glace, cette dernière surtout marquant un virage vers une conception plus épurée, marquée par le graphisme des estampes japonaises.

Le style de Halonen se rapproche bientôt de celui de Gallen-Kallela, même s’il ne s’inspire que très exceptionnellement du Kalevala et semble fort peu attiré par le symbolisme. S’il exalte son pays natal, ce n’est pas par des références d’un passé glorieux, plus ou moins mythique, et c’est seulement un peu à travers la représentation de ses habitants, comme dans le grand tableau des Pionniers en Carélie (1900). Somme toute, après les premières salles, où l’on trouve quelques portraits, dont celui de Sibélius, quelques effigies de musiciens anonymes (son frère, sa belle-sœur), la figure humaine ne retient guère l’attention de Halonen, sauf pour quelques toiles représentant ses enfants. Ces œuvres intimes sont réunies dans la salle où l’exposition propose une plaisante évocation de la maison-atelier de l’artiste, Halosenniemi, avec quelques effets personnels de Halonen, dans une salle tapissée de pin (sans oublier le diffuseur d’odeur mêlant pin et goudron). Et le peintre se consacrera essentiellement à l’évocation de son environnement naturel – les cartels prennent plaisir à souligner chez lui une conscience proto-écologiste – entre scintillement du soleil sur la neige et miroitement des lacs. Sa décennie que l’on pourrait qualifier d’Art Nouveau se termine avec des œuvres où le jeu sur les formes atteint un degré de stylisation très avancé, comme dans la Jeune Fille skiant de 1910, après quoi le style, moins léché, devient presque expressionniste.

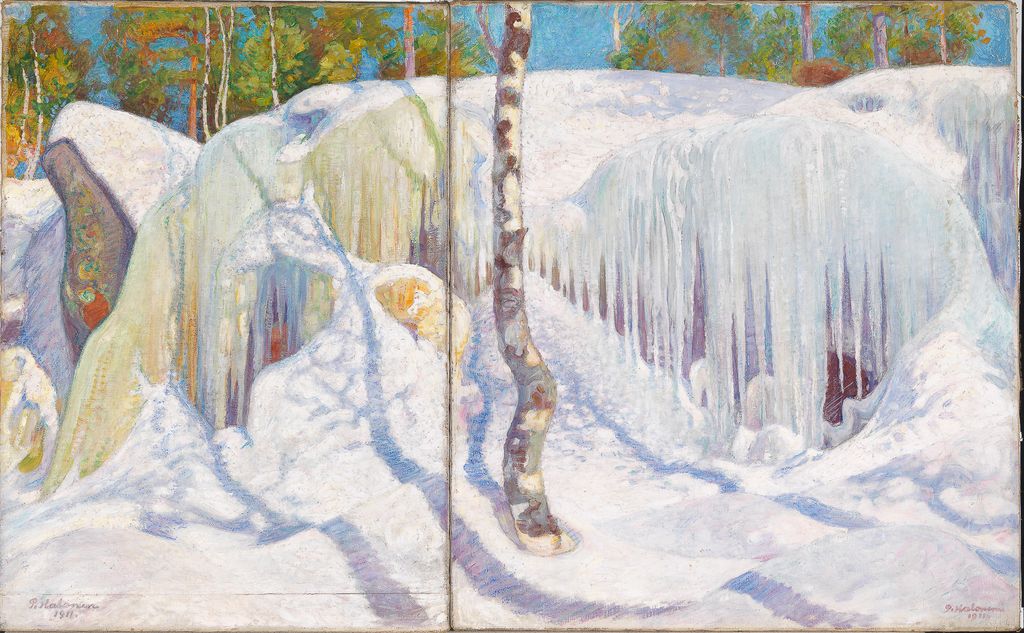

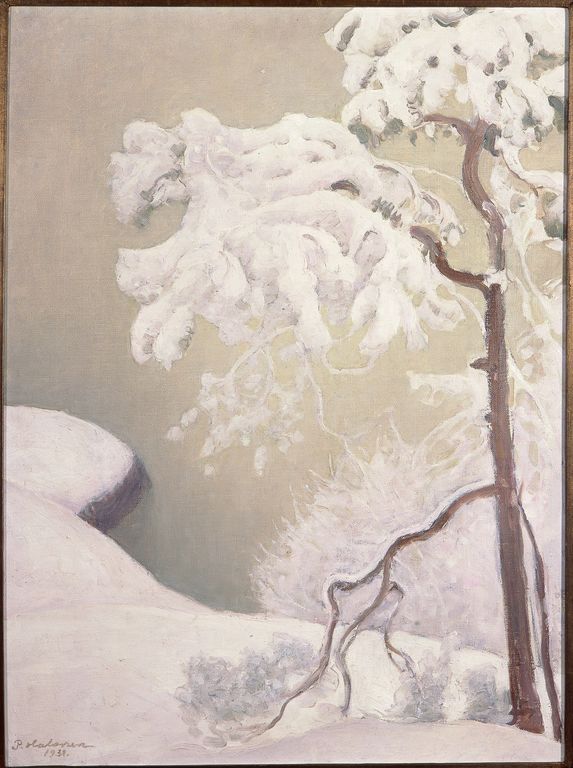

L’exposition se conclut de la manière la plus convaincante qui soit, en réunissant une vingtaine de paysages de neige couvrant toute la carrière de l’artiste. Dans un vaste espace ovale, sur des murs bleu foncé où sont inscris quelques mots parmi la cinquantaine dont dispose le finnois pour évoquer les différents types de neige, des toiles allant des années 1890 jusqu’à l’aube des années 1930 forment une rétrospective à l’intérieur de la rétrospective. On retrouve les différents styles de Halonen, avec les toiles plus naturalistes de ses débuts, la délicatesse de teinte et l’élégance de composition des années 1900, la facture moins lisse, empâtée, travaillée avec les doigts, et la couleur presque fauve des années 1910 dans des paysages au format ambitieux, saisis depuis la porte de son atelier, et les recherches quasi abstraites des années 1920, où le sujet se perd dans la juxtaposition des diverses nuances de blanc et dans la variation des textures. Halonen pourrait donc bien être l’Elstir des neiges, car si le peintre proustien est surtout admiré pour ses marines (plutôt que pour ses paysages de montagne qui ont un « air de neige sale et blafarde »), le Finlandais a lui aussi le don de « ne pas exposer les choses telles qu’il savait qu’elles étaient, mais selon les illusions optiques dont notre vision première est faite ».

Catalogue sous la direction de Anne-Charlotte Cathelineau et Anna-Maria Von Bonsdorff,

22 x 28 cm, relié, 224 pages, 180 illustrations, Paris Musées, 35 euros