C’est une exposition que l’on aurait plutôt attendue au Palais Galliera, qui en a du reste assuré le commissariat scientifique, mais c’est le Petit Palais qui la présente : qu’importe le flacon, l’ivresse est bien là, et les deux palais appartenant tous deux à la ville de Paris, ce sont en fait des institutions sœurs. Pourtant, cet hommage au premier des grands couturiers n’aurait-il pas eu toute sa place au musée que la capitale voue spécifiquement aux arts de la mode (le mois prochain, une exposition dédiée à Paul Poiret ouvrira bien au Musée de la mode et non au Grand Palais, mais passons). Jusqu’ici, l’œuvre de Charles Frederick Worth n’avait été célébrée qu’aux Etats-Unis, d’où provenait une bonne partie de sa riche clientèle, généralement éprise de couleurs soutenues, mais il est logique que la France consacre une manifestation à cet Anglais qui s’épanouit après avoir traversé la Manche (il semble probable qu’au XIXe siècle, à Paris, son nom ait été prononcé « Vorte » à Paris).

Pourtant, et c’est peut-être l’avantage de sa présence au musée des beaux-arts de la ville de Paris plutôt qu’à Galliera, l’exposition n’inclut pas que des vêtements et accessoires : sur les quelque quatre cents pièces réunies, on compte quatre-vingt tenues environ, de très nombreux documents sur papier (croquis, lettres, factures, photographies) mais aussi un certain nombre de peintures de dames ayant été immortalisées dans les atours qu’elles avaient précisément commandés chez Worth. L’exemple le plus parlant est sans doute le portrait de Madame Van Loon par Cabanel (1887), où cette Néerlandaise apparaît sanglée dans une robe de velours bleu également conservée au Museum Van Loon d’Amsterdam – le passage des années a cependant changé le bleu éclatant en vers terne. Les plus grands portraitistes mondains sont là (Gervex, Carolus-Duran, Antonio de la Gandara), ainsi que les « peintres de la vie parisienne » comme Béraud, car ils ont représentés sur leurs toiles ce qui était en somme le monde de Worth.

Et l’on pourrait même dire le monde des Worth, car il nous est rappelé dès les premières salles qu’il s’agit bien d’une dynastie qui, de père en fils, permit à la maison de se maintenir en vie jusqu’après la Seconde Guerre mondiale (le parcours va du Second Empire aux années folles, mais à la toute fin, une robe des années 1930 et une autre des années 1950 offrent un échantillon du reste de la production). Si Charles Frederick (1825–1895) fut le fondateur, le flambeau fut ensuite repris de père en fils par plusieurs générations. Évidemment, la crise de 1929 et, plus généralement, l’évolution des modes de vie, fut fatale au type de luxe qu’incarnait la maison Worth.

Le jeune Anglais arrivé à Paris en 1846 est vite engagé chez Gagelin, magasin de tissu, épouse en 1851 une demoiselle de magasin, et fonde en 1858, avec un associé suédois, la maison Worth et Bobergh. Dès 1870, Worth décide de voler de ses propres ailes, après avoir connu un succès assez fulgurant. Grâce à la protection de la princesse de Metternich, qui le recommande à l’impératrice Eugénie, Worth est devenu le couturier des grands, ou plutôt des grandes de ce monde, qu’il habille pour la ville comme pour la cour, pour les activités diurnes comme les bals nocturnes, pour lesquels il conçoit toutes sortes de déguisements historicistes ou exotiques (l’Ancien Régime influença souvent ses créations, cols de dentelle Louis XIII, plis Watteau ou robes néo-Marie-Antoinette). Non content de fournir les crinolines attendues, Worth invente en 1864 la « robe princesse », sans couture entre la jupe et le corsage. Le Britannique sait aussi se créer un personnage, et se fait portraiturer coiffé d’un béret de velours, comme les artistes d’autrefois.

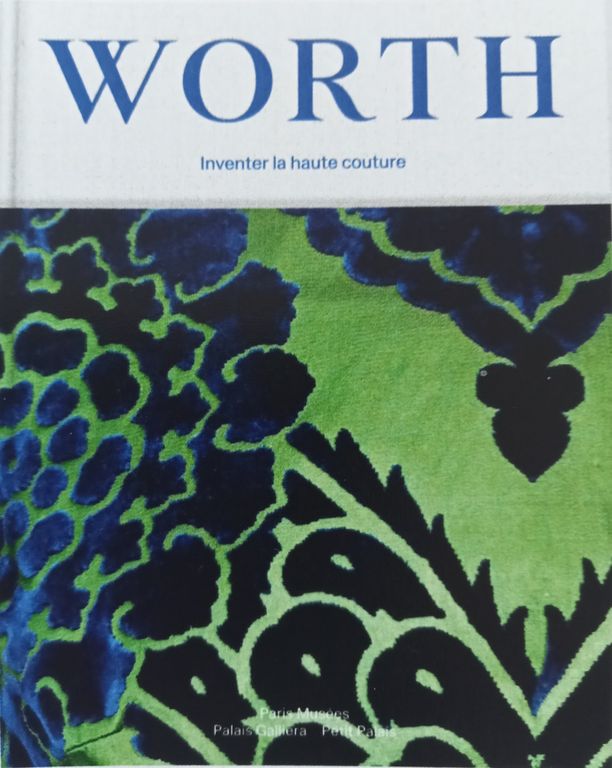

Non content de suivre (ou de devancer) la transformation de la silhouette féminine, il l’accompagne à grand renfort de galons, de franges, de décorations de toutes sortes. Dans les années 1900, le jeune Poiret, engagé chez Worth, tentera d’introduire un peu plus de simplicité, mais en vain. La grande époque de Worth, pour la postérité, ce sont les dernières décennies du XIXe siècle, des robes à tournure et manteaux « visite » jusqu’aux lignes fluides de la mode 1900, en passant par les manches gigots des années 1890. Et ses modèles aujourd’hui les plus célèbres sont ceux qu’il conçut pour la comtesse Greffulhe, heureusement légués au Palais Galliera, de la robe de velours noir brodée de lys à la robe « byzantine » portée lors du mariage de sa fille, en passant par l’extraordinaire tea gown en velours vert et bleu qui reprend ces motifs ottomans dont les peintres flamands aimaient jadis à revêtir leurs Vierges et leurs anges (et qui est reproduite sur les affiches et le catalogue de l’exposition), sans oublier la cape du soir « à la russe », taillée dans un manteau de Boukhara offert par le tsar en personne.

Si le virage des années 1910 paraît un peu moins réussi, malgré quelques beaux manteaux-kimonos, les années 1920 permettent à la maison Worth de briller de leurs (presque) derniers feux. Sous la direction de Jean-Charles, petit-fils de Charles Frederick, les formes nouvelles – flapper, Charleston ou garçonne – sont adoptées avec enthousiasme. C’est l’époque où Worth se dote de sa ligne de parfums, et où la collaboration avec le célèbre laqueur Jean Dunand débouche sur l’élaboration de tissus tout à fait représentatifs de l’esprit Art Déco, comme en témoigne l’étonnante robe « à poissons » portée en 1926 par le princesse Murat.

Dans les années 1930, s’il existe encore des cours royales exigeant des tenues d’apparat et robes à traîne, s’il existe encore de riches aristocrates désireux d’afficher leur différence en portant des modèles uniques, le cœur n’y est plus tout à fait. La maison Worth ferma en 1956. Une renaissance sera tentée en 1999, mais de façon éphémère, puisque cette « House of Worth » sera proposée dans sa dernière collection en 2013.

Catalogue réunissant des textes de Miren Arzalluz, Alex Aubry, Elizabeth Block, Carole Damour, William DeGregorio, Sophie Grossiord, Emilie Hammen, Amy de la Haye, César Imbert, Marine Kisiel, Camille Kovalevsky, Raphaële Martin-Pigalle, Fabrice Olivieri, Anastasia Ozoline, Pascale Pavageau et Wilfried Zeisler. 288 pages, 270 illustrations, 24 x 30 cm, Edition Paris Musées, 45 euros

Bonjour et merci pour cet intéressant article. Si l'expo Worth n'a pas eu lieu à Galliera, c'est que le lieu est trop exigu et présente parallèlement des expos temporaires, bientôt Rick Owens le 25 juin (jour de l'inauguration de l'expo Poiret au MAD).

La robe créée pour la princesse Murat dans un tissu fabriqué selon un dessin de Jean Dunand, l'a été par mon grand père, Jean Charles Worth, lui-même petit-fils de Charles Frederick, qui fut directeur de la création de la Maison Worth de 1920 à 1935 et était entré, comme élève de son oncle Jean Philippe, en 1905 ou 1907. Mon grand père était un original voire un provocateur, en témoignent les photos de nus par Man Ray, qui sont exposés au Petit Palais. Bien à vous. Olivia