Ce n’est pas évidemment pas la première fois que la Philharmonie de Paris se penche sur les rapports entre la musique et les arts visuels, comme plusieurs expositions l’ont prouvé ces dernières années. Mais, de tous les artistes plasticiens, Kandinsky est peut-être celui dont les liens avec les arts sonores sont les plus manifestes, même s’il restait encore certains aspects à explorer. Par ailleurs, et c’est sans doute l’élément déclencheur, le Centre Pompidou va très prochainement fermer ses portes à Paris, et il a déjà commencé depuis plusieurs mois à promener ses collections ici et là, comme c’est désormais la coutume pour tout musée dont les portes doivent rester closes pendant un temps plus ou moins déterminé. Par un des hasards de l’histoire, Kandinsky, né en Russie et ayant longtemps vécu en Allemagne, termina ses jours à Neuilly-sur-Seine en 1944. Sa deuxième épouse, Nina, de 33 ans sa cadette et qui lui survécut jusqu’en 1980, consentit un premier don à la France en 1966, auquel s’ajouta une donation en 1976 et que vint compléter un legs en 1981 ; le Musée national d’art moderne se trouve donc à la tête de l’une des plus importantes collections d’œuvres de Kandinsky, avec le Lenbachhaus de Munich, grâce au don consenti en 1957 par Gabriele Münter, qui fut la compagne de l’artiste, et le Guggenheim de New York, Solomon R. Guggenheim ayant très tôt manifesté son intérêt pour la non-objective painting. Par chance, l’exposition de la Philharmonie a obtenu plusieurs prêts importants, notamment de ces deux institutions, ainsi que d’autres collections : autrement dit, il ne s’agit pas simplement de montrer ce que possède le musée parisien, qui représente environ trois quarts des pièces exposées, mais de le compléter de la façon la plus stimulante possible.

Ce n’est pas évidemment pas la première fois que la Philharmonie de Paris se penche sur les rapports entre la musique et les arts visuels, comme plusieurs expositions l’ont prouvé ces dernières années. Mais, de tous les artistes plasticiens, Kandinsky est peut-être celui dont les liens avec les arts sonores sont les plus manifestes, même s’il restait encore certains aspects à explorer. Par ailleurs, et c’est sans doute l’élément déclencheur, le Centre Pompidou va très prochainement fermer ses portes à Paris, et il a déjà commencé depuis plusieurs mois à promener ses collections ici et là, comme c’est désormais la coutume pour tout musée dont les portes doivent rester closes pendant un temps plus ou moins déterminé. Par un des hasards de l’histoire, Kandinsky, né en Russie et ayant longtemps vécu en Allemagne, termina ses jours à Neuilly-sur-Seine en 1944. Sa deuxième épouse, Nina, de 33 ans sa cadette et qui lui survécut jusqu’en 1980, consentit un premier don à la France en 1966, auquel s’ajouta une donation en 1976 et que vint compléter un legs en 1981 ; le Musée national d’art moderne se trouve donc à la tête de l’une des plus importantes collections d’œuvres de Kandinsky, avec le Lenbachhaus de Munich, grâce au don consenti en 1957 par Gabriele Münter, qui fut la compagne de l’artiste, et le Guggenheim de New York, Solomon R. Guggenheim ayant très tôt manifesté son intérêt pour la non-objective painting. Par chance, l’exposition de la Philharmonie a obtenu plusieurs prêts importants, notamment de ces deux institutions, ainsi que d’autres collections : autrement dit, il ne s’agit pas simplement de montrer ce que possède le musée parisien, qui représente environ trois quarts des pièces exposées, mais de le compléter de la façon la plus stimulante possible.

Bien que figure de proues de la modernité du XXe siècle, Vassili Kandinsky était né en 1866, soit à l’époque où Whistler s’avançait à peu près aussi loin vers l’abstraction que l’époque victorienne pouvait le tolérer (voir son Falling Rocket peint vers 1875, « pot de peinture jeté à la face du public » selon Ruskin). Cette même toile représentant un feu d’artifice portait le titre de Nocturne en noir et or, l’Américain étant l’un des premiers à avoir utilisé des titres musicaux comme Harmonie, Symphonie ou Arrangement. Et c’est en 1877 que, dans un texte intitulé « L’Ecole de Giorgione », Walter Pater conçoit la célèbre formule selon laquelle « Tout art aspire constamment à la condition de la musique », cet art où la forme est le fond, sans qu’il soit possible de séparer sujet représenté et mode de représentation. En ce sens, Kandinsky ne fait que s’inscrire dans un processus entamé plusieurs décennies avant qu’il parvienne à se débarrasser de la figuration pour produire « une surface plane recouverte de couleurs dans un certain ordre assemblées », comme l’écrivit Maurice Denis.

L’exposition de la Philharmonie s’ouvre en signalant que Kandinsky connut son premier choc musical avec Wagner en 1896, mais il n’existe aucune œuvre qui traduirait cet émoi ressentit à 30 ans. Le parcours, qui respecte la chronologie, commence donc réellement par l’évocation des liens de l’artiste avec son pays natal : parmi les œuvres à sujet russe produites au tout début du XXe siècle, il était assez inévitable de présenter Chanson (ou Chant de la volga), qui semble fait pour illustrer quelque opéra de Rimski-Korsakov, et qui illustre bien le premier style du peintre, avec ces scènes de la Russie éternelle peintes à la tempera sur fond noir. Un chant religieux orthodoxe accompagne cette première salle, qui inclut aussi des œuvres plus novatrices du début des années 1910, comme cette Vache au-dessus de laquelle on devine les bulbes de quelque église russe.

On enchaine avec quatre des trente-cinq Improvisations que Kandinsky élabora entre 1908 et 1914. Comme Whistler, Kandinsky emprunta à la musique le lexique désignant certaines catégories d’œuvres, et notamment ses Compositions (entre 1910 et 1939). Même si les formes se schématisent, même si la couleur s’éloigne radicalement du réalisme, la figuration est encore présente, et l’on reconnaît des cavaliers, des bâtiments, des silhouettes. Un pas est franchi avec le concert d’œuvres de Schoenberg auquel Kandinsky assiste avec Franz Marc le 2 janvier 1911 à Munich. Deux croquis montrent comment l’évocation de cette soirée passe du figuratif à l’abstraction, pour aboutir à la toile Impression III (Konzert) où le peintre s’affranchit du sujet – même si l’on devine la tache noire du piano – pour mieux transcrire les sensations éveillées par l’interprétation de deux quatuors, de pièces piano et de lieder du maître de l’école de Vienne. Une correspondance démarre entre le peintre et le compositeur qui peint également ; Kandinsky se montre particulièrement intéressé par la notion de dissonance, qu’il entend appliquer à ses créations, un parfait exemple en étant Avec l’arc noir de 1912.

En cette même année, l’Almanach du Blaue Reiter accueille des extraits de partition, en plus des œuvres visuelles et des textes. En 1913, le recueil Klänge exploite la dimension sonore autant que visuelle de la poésie, les liens entre image et musique étant alors au cœur des préoccupations d’autres artistes, comme les Futuristes. La grande toile de 1914 intitulée Fugue renvoie évidemment à la musique dans sa forme la plus savante, même si Kandinsky ne semble guère s’y plier à des règles comparables à celles du contrepoint ; l’exposition la rapproche de l’hommage rendu à Bach par August Macke ou Paul Klee vers la même époque, sans oublier les recherches « musicales » de Kupka, autre grand pionnier de l’abstraction.

Les années 1920 sont marquées par la collaboration de Kandinsky à différents spectacles où la musique tient un rôle plus ou moins important, le plus connu étant Tableaux d’une exposition, qui laisse voir l’influence d’Oskar Schlemmer et de son Ballet triadique créé au Bauhaus alors que le Russe y enseignait. C’est aussi l’époque où Kandinsky traduit notamment en points et en traits la Cinquième Symphonie de Beethoven dans son livre Point et ligne sur plan, où il s’intéresse aux mouvements « graphiques » de la danseuse Gret Palucca. S’il n’a pas été possible de faire venir de Strasbourg la reconstitution du Salon de musique conçu en 1931 pour une exposition berlinoise, les trois dessins préparatoires ont, eux, fait le voyage, cependant qu’une version, grandeur nature, est projetée sur des murs, les motifs y étant animés selon un procédé qui n’aurait pas déplu aux divers artistes allemands qui procédaient alors à des tentatives de cinéma abstrait.

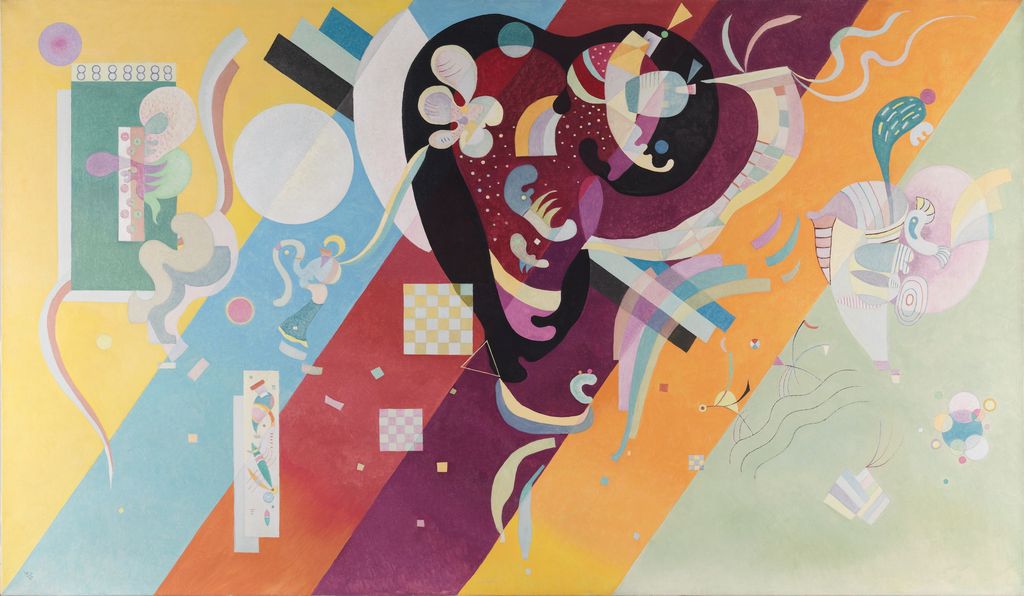

L’exposition se termine par le rapprochement magistral de trois grandes œuvres de l’ultime décennie créatrice de Kandinsky, ses dernières Compositions, élaborées entre 1923 et 1939. L’artiste considérait comme un sommet sa Composition VIII, prêtée par le Guggenheim, avec son équilibre idéal entre les formes géométriques qui flottent devant un fond clair, où le foisonnement des années 1910 a été dompté, ordonné. La Composition IX de 1936, que détient le Centre Pompidou (car achetée par l’état dès 1939) se dispense des cernes noirs de la précédente et s’appuie sur une série de bandes diagonales colorées devant lesquelles évoluent des formes organiques. Enfin, la Composition X, conservée à Düsseldorf, opte pour un fond noir devant lequel dansent des formes plus grandes, plus souples, qui font regretter tout ce que Kandinsky aurait encore pu créer.

Le rapport du peintre avec la musique est enfin examiné sous un angle plus intime, celui de l’instrumentiste amateur (des photos et une lithographie de Gabriele Münter le montrent jouant du violoncelle) et de l’auditeur, le Centre Pompidou ayant reçu la collection d’une centaine de disques de l’artiste, qui montre qu’il écoutait aussi bien Le Sacre du printemps que des chansons de cabaret berlinois…

Catalogue sous la direction d’Angela Lampe et de Marie-Pauline Martin, coédition Centre Pompidou/Cité de la Musique-Philharmonie de Paris, 23 x 31 cm, 200 illustrations, 240 pages, 42 euros.