Après l’exposition consacrée cet automne aux bijoux de l’Opéra de Paris, alors que l’École des arts joaillers dispose depuis quelque temps maintenant d’un lieu où elle présente régulièrement des manifestations publiques, voici que le Petit Palais – Musée des beaux-arts de la ville de Paris y va de son exposition qui se focalise elle aussi sur cette forme d’art, en s’appuyant avant tout sur son propre fonds de dessins de bijoux.

Après l’exposition consacrée cet automne aux bijoux de l’Opéra de Paris, alors que l’École des arts joaillers dispose depuis quelque temps maintenant d’un lieu où elle présente régulièrement des manifestations publiques, voici que le Petit Palais – Musée des beaux-arts de la ville de Paris y va de son exposition qui se focalise elle aussi sur cette forme d’art, en s’appuyant avant tout sur son propre fonds de dessins de bijoux.

Même s’il y eut un illustre précédent en la personne de Calouste Gulbenkian, qui collectionnait non seulement les créations de Lalique, mais également leurs dessins préparatoires, c’est sur le tard que les institutions muséales françaises lui ont emboîté le pas. Au Petit Palais, c’est en 1987 qu’est acquis un premier dessin de bijou, qui n’est même pas une esquisse préalable, mais une copie dessinée d’après un bijou existant, l’intérêt de cette feuille venant de ce que le musée possédait depuis 1925 le bijou en question, le peigne « Cygnes et nénuphars » réalisé vers 1900 d’après un dessin (perdu) d’Eugène Grasset. Cet objet Art Nouveau avait été donné par Henri Vever, l’un des deux dirigeants de la maison Vever Frères. Tout aurait pu en rester là si le Petit Palais n’avait, en 1989, proposé une exposition consacrée à la maison Cartier, laquelle avait ensuite inspiré, en 1998, le don du fonds d’atelier de Charles Jacqueau (1885–1968), employé dès 1909 par Cartier, pour qui il devait travailler jusqu’en 1950. Un don en appelle un autre, et le Petit Palais reçut ensuite le fonds d’atelier de Pierre-Georges Deraisme (1859–1932) qui, après avoir travaillé comme ciseleur pour Lalique, avait ouvert sa propre boutique en 1908. La collection du Musée des beaux-arts de la ville de Paris s’est alors étoffée par le biais d’achats, de sorte qu’elle compte aujourd’hui plus de cinq mille œuvres qui, en raison de leur fragilité, ne peuvent être montrées qu’à l’occasion d’expositions temporaires.

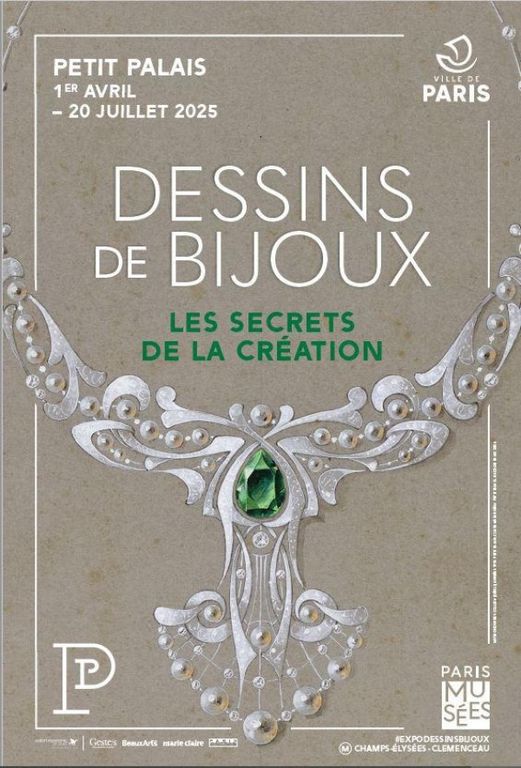

Pour l’affiche de « Dessins de bijoux, les secrets de la création », le choix a été fait d’un dessin de collier Art Nouveau dû à Raymond Subes (1891–1970), à peine sorti de l’Ecole Boulle, section métal, lorsqu’il conçut ce bijou. La période couverte s’étend cependant à près d’un siècle, depuis les œuvres du Second Empire – Fannière Frères existe depuis 1839, la Maison Boucheron fut fondée en 1858 et ses pièces furent présentées à l’Exposition universelle de 1867 – jusqu’à la fin des années 1940, avec des entreprises qui existent encore aujourd’hui. Défilent ainsi les multiples styles qui se sont succédé au cours de cette centaine d’années, historicismes variés, Art Nouveau et Art Déco. Aux bijoux au sens strict s’ajoutent divers objets de luxe, pommeaux de canne, chandeliers, coiffes de maharadjah, peignes, jumelles de théâtre, et même truelle en laiton, émail et ivoire pour la pose de la première pierre de l’hôtel de la Chambre syndicale de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie en 1914. Et très souvent, l’exposition permet de rapprocher le dessin préparatoire et le produit fini, les contingences matérielles imposant parfois quelques modifications entre l’idée de l’artiste et la réalisation concrète.

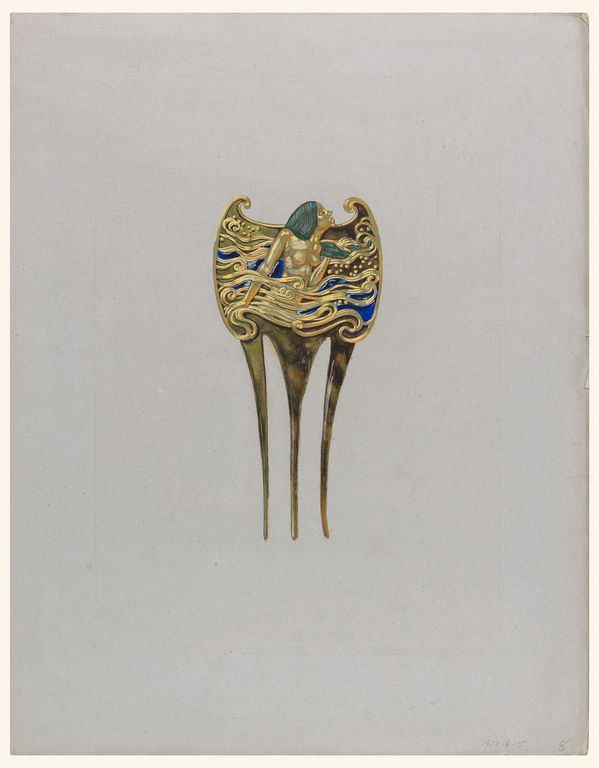

C’est tout le processus mental de conception qui est ainsi retracé : bien que rarement conservées, les premiers jets permettent de voir naître dans l’esprit du créateur le projet d’un bijou, qui s’affine peu à peu. Un bel exemple en est donné avec le peigne « Naïade » d’Eugène Grasset, depuis la simple ébauche jusqu’à la gouache finale, à l’échelle 1, qui suggère le relief et le choix des matériaux, le peigne proprement dit étant également visible (pour les pièces de Vever Frères d’après Grasset, de Fouquet d’après Charles Desrosiers, ou de René Lalique, la relation s’inverse : le Petit Palais possède les bijoux, mais a emprunté les dessins au Musée des arts décoratifs, au Musée d’Orsay ou à d’autres institutions encore).

Ce que l’exposition donne aussi à voir, c’est que la recherche de formes se tourne moins vers la nature que vers ceux qui l’ont observée, ou qui s’en sont déjà inspiré pour créer des œuvres d’art. Si Grasset s’est intéressé à la morphologie et au squelette des cygnes avant d’en arriver à dessiner le peigne « Cygnes et nénuphars » mentionné plus haut, si Jacqueau dessina les plus humbles fleurs des champs, la plupart de leurs confrères (pas de femmes dans le métier, bien qu’elles aient été les destinataires de la majorité de ces créations) s’appuient, eux, sur des volumes répertoriant déjà les modèles existants. Il y a bien sûr la Grammaire de l’ornement, qu’Owen Jones fit paraître en 1865, qui simplifiait les arts décoratifs de toutes les latitudes, ou les volumes d’animaux dessinés par Mathurin Méheut sous la direction de son maître Grasset, mais bien d’autres recueils du même genre suivirent, qui furent copieusement utilisés par les dessinateurs de bijoux, pour imiter la nature, les siècles passés ou les civilisations disparues, selon que l’ancien régime ou l’Egypte ancienne était à la mode, réinterprétés pour des objets typiques du XXe siècle, colliers-de-chien ou « nécessaires ».

L’exposition conclut en s’intéressant aussi aux « refusés ». On voit ainsi réunis les deux morceaux d’un dessin où figuraient plusieurs propositions de bijou dont une seule a été choisie : la Maison Cartier a conservé dans ses archives l’unique fragment de papier correspondant au modèle réalisé, le concepteur ayant, lui, gardé dans son fonds d’atelier la feuille amputée de cette seule partie. La copie dessinée, le moulage ou la photographie permettaient au dessinateur ou au bijoutier de conserver une trace, les anciens modèles pouvant toujours être réutilisés, soit pour une clientèle moins audacieuse, moins prête à arborer le dernier cri, soit en prévision du retour cyclique des modes. C’est même en partie par l’intermédiaire de dessins datant du milieu du XIXe siècle qu’a récemment pu renaître la maison Rouvenat, active de 1851 à 1914, recréée en 2022. En toute fin de visite, une autre vie des bijoux est rapidement évoquée, avec deux toiles récemment restaurées, deux superbes portrait signés Bonnat et Baudry, dont les commanditaires portaient pour l’occasion leurs plus beaux joyaux.

Catalogue sous la direction de Clara Roca, 232 pages, 225 illustrations, 22,5 x 30 cm, Paris Musées, 39 euros