Bien sûr, il y a eu Franco Faccio en 1865, Ambroise Thomas en 1868, et Brett Dean en 2017. Hamlet a connu plusieurs incarnations lyriques, dont l’une au moins persiste au répertoire, tant qu’il y aura des sopranos coloratures que tentera le grand air de la folie et des barytons alléchés par « Ô vin, dissipe la tristesse ». Ce que l’on sait moins, c’est que Shakespeare n’a pas dû attendre le XIXe siècle pour inspirer des opéras. Enfin, non, car ce qui paraît à première vue relever de l’adaptation lyrique shakespearienne n’est en fait rien de tel.

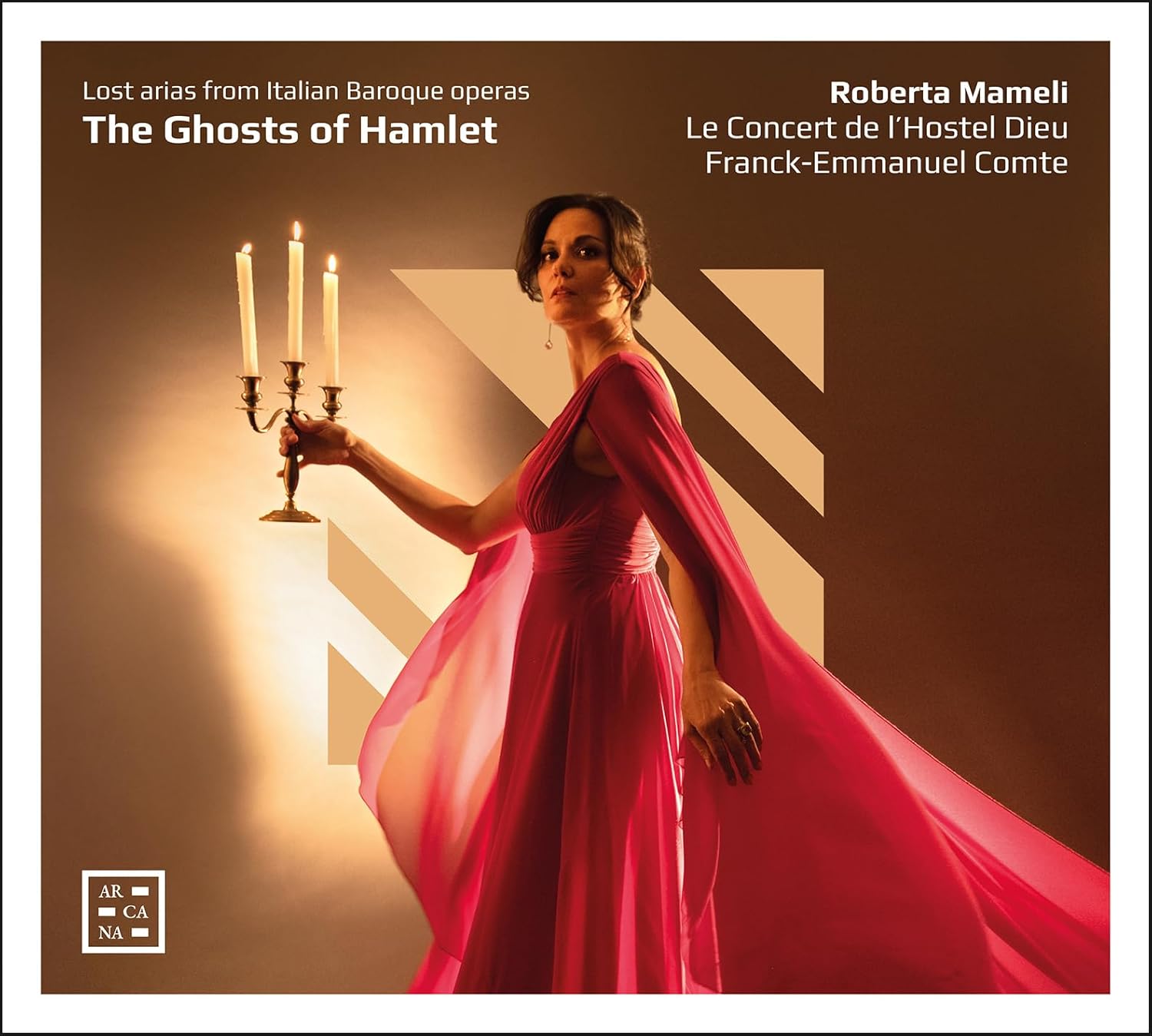

Expliquons-nous. Pour leur nouveau disque, The Ghosts of Hamlet, Franck-Emmanuel Comte et le Concert de l’Hostel Dieu ont choisi d’enregistrer des extraits d’opéra inspirés par Hamlet. Enfin, non, pas par Hamlet, mais par Hamlet tout de même, c’est-à-dire par le personnage historique appelé Amlethus dans la source à laquelle Shakespeare a lui-même puisé, la Gesta danorum de Saxo Grammaticus, moine danois du XIIIe siècle. Au début du XVIIIe siècle, l’opera seria, toujours friand de personnalités à placer au cœur de sombres intrigues politiques et amoureuses, s’est emparé de ce héros sans apparemment se soucier de ce qu’un dramaturge britannique avait pu en faire vers 1600.

Ambleto, selon la graphie retenue par les librettistes italiens, fit donc ses premiers pas sur une scène d’opéra en 1705, à Venise. La musique fut composée par Francesco Gasparini (1661–1727), maître de chapelle à l’Ospedale della Pietà, où travaillait Vivaldi. On lui doit une soixantaine d’opéras, créés essentiellement à Venise et à Rome. Le livret était dû à Apostolo Zeno (que l’on a comparé à Corneille, en rapprochant Métastase de Racine), en collaboration avec Pietro Pariati. La partition de ce premier Ambleto est perdue, et l’on n’en connaît plus aujourd’hui qu’une vingtaine d’airs réutilisés dans un pasticcio donné à Londres en 1712, l’interprète du rôle-titre étant, comme à Venise, le castrat napolitain Nicolò Grimaldi, dit Nicolini, qui venait d’assurer la création du Rinaldo de Haendel l’année précédente.

Le livret de Zeno et Pariati fut réemployé à Rome en 1715 par Domenico Scarlatti mais, là encore, seules deux arias nous sont parvenues, parce qu’elles figuraient dans des anthologies. Un autre Ambleto, créé à Milan en 1719, semble perdu corps et bien, mais quelques décennies plus tard, en 1741, surgit l’Ambleto de Giuseppe Carcani (1703–1779), avec lequel on revient à Venise, sur un livret entièrement nouveau, mais anonyme. Seuls trois airs ont été conservés dans leur intégralité.

Ombres d’Hamlet, donc, puisque ces divers opéras n’existent plus que sous la forme de fragments qu’il faut traquer dans les bibliothèques. Le choix se réduirait donc pour ces œuvres à « not to be or not to be », s’ils n’avaient été retrouvés par le musicologue Paolo Montanari et enregistrés par un ensemble français. Comme ces différents airs isolés étaient destinés à des castrats ou à des voix féminines, il est aujourd’hui possible pour une seule et même chanteuse de les interpréter, et c’est là qu’intervient la soprano Roberta Mameli, que l’on entend donc dans des airs destinés tantôt à Ambleto, tantôt à sa mère Gerilda (Gertrude chez Shakespeare), tantôt à la jeune Veremonda (équivalent d’Ophélie). Il y a même une aria écrite pour le général Valdemaro, vainqueur des Suédois. Le disque rassemble dix airs de longueur très variable, entre une minute trente et près de huit minutes – cinq airs pour Ambleto, un seul pour Gerilda, et trois pour Veremonda, dont deux sur les mêmes vers – et plusieurs pages orchestrales : l’ouverture supposée de l’opéra de Gasparini (trouvée dans la partition du pasticcio londonien), une Sinfonia de Domenico Scarlatti, choisie parce qu’elle peut évoquer le dérangement mental d’Hamlet, et une autre de Hasse, dont on nous dit qu’il fut le maître et l’ami de Carcani. Outre ces compositeurs qu’on vient de mentionner, il convient de nommer le plus célèbre de tous : Georg Friedrich Haendel, présent – malgré lui ? – dans le pasticcio londonien de 1712 avec un air extrait de sa récente Agrippina vénitienne.

On connaît les talents de diseuse et de comédienne de Roberta Mameli (parmi ses trop rares prestations en France, signalons une inoubliable Vitellia dans La Clémence de Titus à Nantes). Ces mêmes qualités se retrouvent dans ce disque, qui lui permet aussi d’explorer toutes les ressources expressives de sa voix jusque dans les extrêmes de sa tessiture : soudaines plongées dans le grave censées refléter l’instabilité du prince de Danemark, incursions dans le suraigu, en particulier dans l’air « Stelle, voi che de’ regnanti » de Gasparini, où la reprise da capo se fait sur une note tenue très haute. Grâce à une longue fréquentation du répertoire baroque, l’interprète maîtrise aussi les techniques d’ornementation qu’appelle cette musique. Sa virtuosité est démontrée par un air comme « D’ire armato » de Carki Francesco Pollarolo (tiré de l’opéra vénitien Venceslao et réemployé dans l’ Ambleto londonien). Tout n’était pourtant pas que virtuosité, on le constate à travers les deux versions de l’air de Veremonda, princesse suédoise fiancée à Ambleto, incarcérée par le méchant Fengone, frère et assassin du vieux roi : sur le même texte, « Nella mia sfortunata prigionia », Gasparini imagine un lamento d’une simplicité désarmante, proche du « Lascia ch’io pianga » de Haendel, tandis que Scarlatti père imagine une mélodie plus sinueuse, plus douloureuse.

Avec sa quinzaine de musiciens, Franck-Emmanuel Comte dirigeant depuis le clavecin, le Concert de l’Hostel Dieu sait trouver des accents en accord avec le raffinement de la chanteuse, les interventions de l’orchestre seul représentant un quart d’heure sur les près de soixante-dix minutes que dure ce programme original.