Napoli 1816

" DESDEMONA : Sono innocente.

OTELLO : Ed osi ancor, spergiura!…

Più frenarmi non so. Rabbia, dispetto

mi trafiggono a gara !

DESDEMONA : Ah padre ! ah che mai feci !

È sol colpa la mia di averti amato.

Uccidimi, se vuoi, perfido, ingrato ! "

Roma 1820

"DESDEMONA : Sono innocente.

OTELLO : Ed osi ancor, spergiura!…

d’innocenza parlar ? Paventa, il tutto

Iago svelò.

DESDEMONA : Che ascolto ! oh ciel ! Potesti

fidarti a un traditor ?

OTELLO : Perché t’arresti ?

Parla, insulta l’amico ; il tuo delitto

m’è noto appien…

DESDEMONA : Crudele ! Or tutto intendo !

Ah sappi, oh caro,

che Iago t’ingannò."

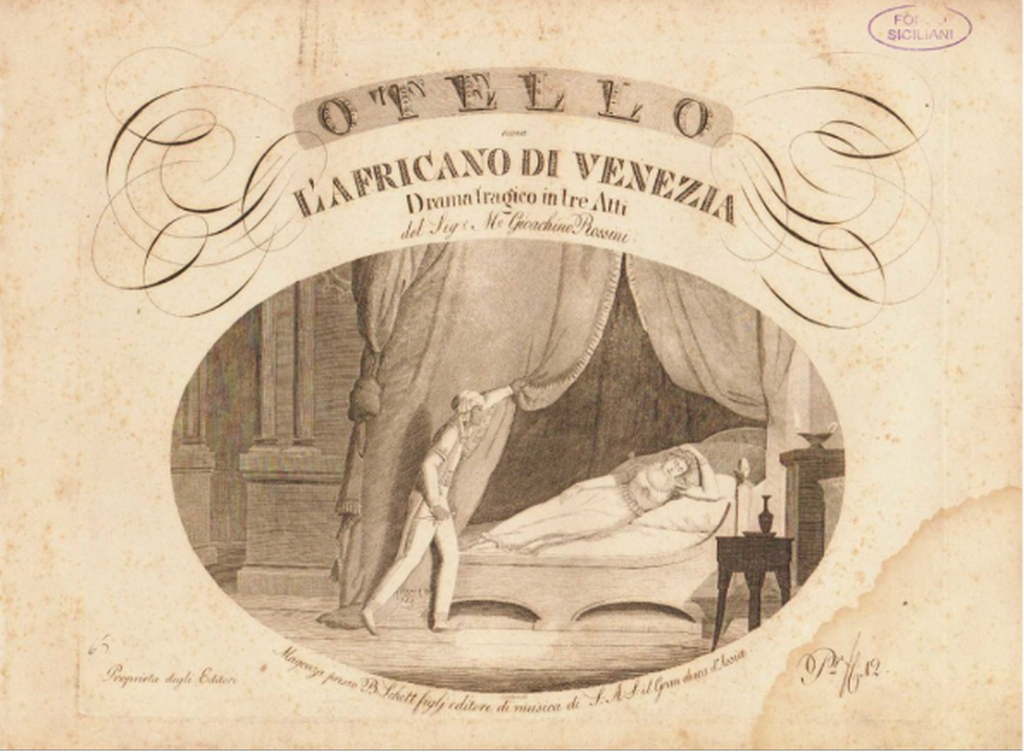

Otello a Napoli nel 1816

Napoli contava nel 1815 oltre quattrocentomila abitanti, solo Londra e Parigi erano più popolose in Europa, ed era una vera e propria capitale delle arti. Rossini sceso alla fine del giugno 1815 alla corte del re Barbaja si apprestava finalmente a conquistare la capitale della musica operistica. Sarebbe rimasto in pianta stabile per ben sette anni di fila, socio anche in affari dell’impresario lombardo, con occasionali e controverse puntate fuori regione. Per la scena partenopea avrebbe composto ben nove opere serie, ciascuna di fattura originale e caratteristica, centrate sulla musa Isabella Colbran.((Compagna in quegli anni del medesimo Barbaja, il pesarese Rossini e la madrilena Colbran finirono per sposarsi a Bologna nel 1822, dopo aver lasciato il golfo alle spalle))

Al primo cauto affondo, con il trionfo dell’Elisabetta, regina d’Inghilterra, arrivata al San carlo nell’ottobre del 1815, la piazza era già presa. Da infallibile uomo di teatro, il pesarese aveva percepito che il gusto del suo nuovo pubblico affonda le radici nel classico e lo aveva blandito apparecchiando le specialità della casa : belcanto, agilità, proporzioni, struttura, brillantezza e sapienza di scrittura. Barbaja, per suo conto, ci metteva una distribuzione che neppure Vienna e Londra potevano sognarsi. Una ventata di aria fresca spazzava la scena.

Giusto il tempo di godersela e venne il momento di una puntata a Roma dove, tra l’altro, sarebbe arrivato il fiasco di una cosina piccola piccola come Il barbiere di Siviglia.

Tornato al suo impegno principale, parve finalmente il momento di spingersi un po’ più in là e la scelta cadde su The Tragedy of Othello, the Moor of Venice, per la precisione sui versi che il marchese Francesco Maria Berio di Salsa aveva tratti piuttosto da successivi adattamenti dell’originale (probabilmente il più classicheggiante Othello ou le more de Venise edito nel 1792 a firma Jean-François Ducis).

Anche questa volta l’esito fece furore, non messo in discussione per il fatto che Shakespeare godesse di minor fortuna di oggi o che il libretto, anche per i condizionamenti delle tipologie vocali a disposizione, non sfruttasse a fondo la finezza dell’originale. In quanto alla distribuzione dei ruoli e ai loro rapporti, rispetto all’ingombrante confronto che viene immediatamente alla mente pensando all’Otello musicato da Giuseppe Verdi settant’anni dopo, non si può fare a meno di notare quanto meno rilievo assuma la figura dell’insinuante Jago, a favore di un carattere come quello di Rodrigo che nel complesso rimane tuttavia sbiadito.

La scelta di un soggetto come Otello rappresentava una sfida piuttosto audace anche per il pesarese. Svolgere la vicenda secondo i canoni del melodramma di primo Ottocento richiedeva una visione ed una organizzazione della materia con cui il Berio non doveva avere evidentemente troppa familiarità. La sua parte era onestamente quella di rendere sopportabile il testo ad un pubblico poco aperto a soggetti così forti.

Via, dunque, i toni più aspri e diretti dell’originale((Berio leggeva l’inglese e poteva conoscere la fonte direttamente da Shakespeare ma per la sua storia si ispirò più probabilmente ai successivi rimaneggiamenti francesi di Le Tourneur (1776) e Ducis (1792), e alle opere italiane di Giovanni Carlo Cosenza (1813) e Michele Leoni (1814))). Alla fine, addomesticato il testo e sistemati i momenti più esplicitamente volgari, come una morte di donna per soffocamento che non sarebbe stata accettata di buon grado, ne sortì tutto sommato un buon testo su cui Rossini poté lavorare.

“Noi ci contenteremmo di applaudire oggi il nostro chiarissimo Signor marchese Berio, il quale trattando l’Otello, tristissimo soggetto del tragico inglese, ci ha felicemente dato un dramma in cui l’egregio Signor Rossini ha potuto farci gustare tutta la vera bellezza della musica italiana, una declamazione rapida e naturale, il patetico veemente ed animato del recitativo obbligato, ed un cantabile toccante e pieno di melodia.”(Giornale del Regno delle Due Sicilie, 11 dicembre 1816)

Nella notte del 13 febbraio 1816, intanto, un incendio aveva distrutto il Teatro di San Carlo rendendolo impraticabile e costringendo l’impresa a spostarsi al vicino Teatro del Fondo, oggi Mercadante, dove il 4 dicembre 1816 il pubblico decretò un trionfo che non avrebbe conosciuto crisi per il resto del secolo.

Il passaggio ad una sala dalle dimensioni assai ridotte rispetto agli spazi del San Carlo((Il volume della sala del Fondo è di 5.100 m3, poco più di un terzo dei 13.700 m3 del San Carlo)) dovette influire sulle scelte strumentali di Rossini che preferì una scrittura limpida e trasparente, mai chiassosa anche nei momenti più concitati, con linee musicali da quartetto da camera. Esaltando le peculiarità timbriche dei legni ne sortì una ricercatezza timbrica mai così evidente nei lavori precedenti, mettendo in secondo piano l’esaltazione ritmica che con tanta fortuna aveva innervato i capolavori precedenti, soprattutto del genere buffo. Una nuova via che apriva le porte ai futuri Mosè in Egitto, Ermione, Donna del lago.

Il finale lieto nell’edizione romana del carnevale 1820

“Quando io passo a Roma vi porterò tutta la musica dell’Otello non che li acomodi.”((Rossini a Pietro Cartoni, lettera del 3 agosto 1819, in merito alla messa in scena della stagione di carnevale del 1820 a Roma))

Detta così sembra una mera formalità ma Rossini, stretto tra la Real Casa di Borbone e il Papa, aveva evidentemente percepito la necessità di sporadici adattamenti se voleva che, almeno all’inizio, Otello avesse ampia diffusione se pur alterato.

Non tragga in inganno il riferimento agli accomodi come a banali attività di taglio e cucito, arte nella quale Rossini era notoriamente abile.

Non si trattava di questo o quell’aggiustamento per mettere in luce talune abilità o accontentare i capricci della celebrità di turno. Per essere credibile, un finale lieto aveva necessità di un generale cambio di tono, non poteva bastare un banale cambio di finale.

A contribuire alla necessità di un intervento ben più meditato, si aggiungeva la disponibilità di uno dei trionfatori della prima rappresentazione, Giovanni David tenore contraltino per cui Rossini a Napoli aveva modellato con gran rilievo il ruolo di Rodrigo, essendo Otello riservato al baritenore Andrea Nozzari.

A Roma David sarebbe stato primo tenore e avrebbe pertanto vestito i panni del Moro, alle prese con una vocalità scandita nei centri più che delicata negli acuti, agilità meno preponderanti, frequenti discese nel registro grave.

Rossini, senza comporre in sostanza nuova musica, intervenne in più punti della partitura sostituendo ed eliminando brani e per la prima volta in tempi recenti riusciamo a farcene una idea teatralmente credibile e grazie alla felice scelta del festival Rossini in Wildbad di far rivivere questa versione lieta come oggi le fonti ci permettono di ritenere l’avesse ideata l’Autore.

Sostituire innanzitutto l’inquieto e patetico duetto Vorrei, che il tuo pensiero tra Desdemona e Emilia con la cavatina Quanto è grato all’alma mia a prestito dall’Elisabetta napoletana era un buon modo di restituire al pubblico romano e alla prima donna Girolama Dardanelli una vera aria di sortita. Giocava sul sicuro poiché l’aveva appresa di prima mano dallo stesso Rossini, avendo ella interpretato il ruolo di Matilda fianco a fianco della Colbran nella prima napoletana.(( “Nome caro ed onorato sulle italiche, e germaniche scene, nei diversi pezzi da Lei eseguiti ha mostrato la ben nota sua maestria nell’ arte, ed ha pienamente corrisposto a quella distinta riputazione che l’ha ognora seguita” (dalla rivista Teatri, Arti e Letteratura del 11 dicembre 1828)

Con David passato al ruolo di protagonista, parve naturale sollevare il Rodrigo di turno dall’impegno dell’acutissima e virtuosistica Che ascolto ! Ahimè ! Che dici !, sostituita da Tu che i miseri conforti, aria per Emilia proveniente dal Tancredi, deliziosa per proporzioni e per l’accompagnamento obbligato del clarinetto.

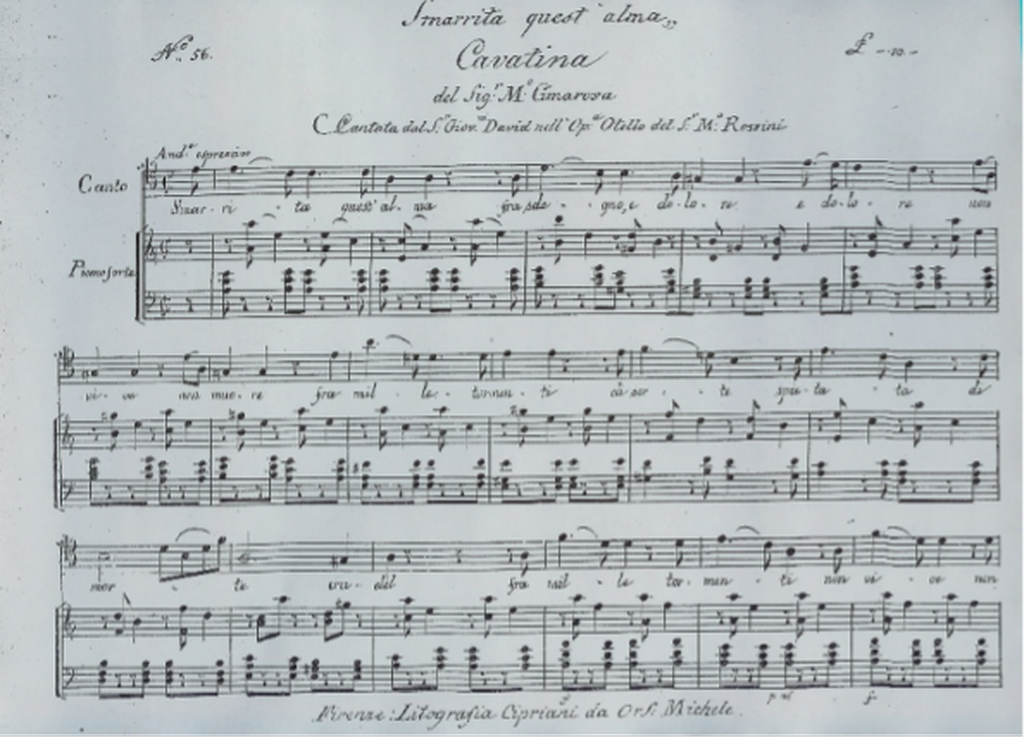

Altro significativo intervento che ruotava intorno alle qualità vocali del protagonista romano fu l’inserimento, prima del duetto con Iago, di Smarrita quest’alma, aria tratta dalla Penelope di Cimarosa. Si tratta di un pregevolissimo Andante espressivo teso e drammatico, di fattura mozartiana ideale per esaltare le note centrali della voce di David.

Gestiti gli adattamenti nei primi due atti col duplice intento di compiacere il nuovo pubblico da una parte e far brillare al meglio gli interpreti a disposizione, l’Autore era atteso al terzo dall’impossibile impresa di sostituire un femminicidio mosso da gelosia così bestiale con un lieto fine da favola di Cenerentola senza scadere nel ridicolo.

Intento ancor più arduo quanto più si consideri che il terzo atto di Otello costituisce il culmine drammatico dell’opera e rappresenta un capolavoro di unità drammatica e scrittura musicale, in quell’unico numero che lo compone.

Padrone del mestiere, Rossini cominciò col sopprimere le 27 misure della Canzone del Gondoliero [sic], il cui Maestoso dall’incipit in pp con gli interventi in dolce di corno e fagotto, ripresi da clarinetto e flauto, seguito dalla voce fuori scena del gondoliere nell’inverosimile citazione dantesca((“sentesi da lungi il Gondoliero, che scioglie all’aura un dolce canto” in partitura)) gettava un’aura di patetica e funesta malinconia.

La svolta della vicenda dopo la Canzone del salice, quando al posto dell’altisonante duetto di scontro tra Otello e Desdemona ascoltiamo la inattesa riconciliazione sulle note di Amor!… possente nome tratto da Armida (Napoli, 1817) e il lieto fine generale con il ricorso al vaudeville Or più dolci intorno al core tirato da Ricciardo e Zoraide (Napoli, 1818). Brani accomunati solo dalla matrice della comune origine napoletana e meramente giustapposti ma che alla fine, a patto di non andare con la mente neanche per un attimo all’originale, hanno almeno il pregio di terminare l’azione ragionevolmente in fretta e senza generare troppi rimpianti.

Otello a Bad Wildbab 2025

Merito del festival di Bad Wildbad aver riportato in scena, seppure in forma di concerto, non un Otello dal finale lieto ma l’Otello come Rossini lo aveva arrangiato per la stagione del carnevale romano del 1820, dandoci la possibilità di verificare con mano una prassi esecutiva di tagli, prestiti e auto imprestiti assai diffusa al tempo e spesso incoraggiata dall’Autore. Quest’ultimo aveva tutto l’interesse a sovrintendere in prima persona alle modifiche per un passaggio importante della vita artistica come in questo caso in cui, con la disponibilità di un Giovanni David in piena forma per il ruolo di protagonista e in una Roma papalina dove mal tollerato sarebbe stato un assassinio per soffocamento, un cambio avrebbe spianato la strada all’affermazione del titolo.

L’elevato interesse musicologico per l’ascolto dell’inedita versione dell’opera non è andato di pari passo con l’esito musicale dell’unica recita in forma di concerto, tenutasi presso una esaurita Trinkalle di Bad Wildbad, complessivamente di valore altalenante.

Il maestro Nicola Pascoli ha sostituito il previsto Antonino Fogliani alla guida dei complessi della Filarmonica Szymanowski di Cracovia. In un ambiente acusticamente sfavorevole per l’eccessiva e confusa sonorità, riesce a non coprire i cantanti, ed è già parecchio. Guida con sicurezza l’orchestra, non impeccabile nei fiati e generica nel suono degli archi, e un coro ridotto alla presenza delle sole voci maschili come logica conseguenza della scena romana. Sostiene il canto con attenzione, risultando tuttavia meccanico e poco ispirato nei recitativi.

Protagonista della serata, con un ritorno ai ruoli rossiniani frequentati ad inizio carriera, il tenore Francesco Meli impersona per la prima volta un Otello((rossiniano…ha già cantato il ruolo di Otello nell’opera di Verdi)) di grande presenza scenica. La voce è morbida e solare nei centri, sfoggia bel fraseggio e precisione ritmica.

Scende a fatica ai suoni gravi scritti per Nozzari ma regge il peso dei frequenti declamati. Più problematici il confronto con i passi di agilità, cui difettano la padronanza stilistica e la mancanza di frequentazione del belcanto rossiniano, e alcuni improvvisi scarti all’acuto, con suoni piuttosto spinti anziché squillanti

Per tensione drammatica e padronanza del legato trova uno dei momenti migliori nell’aria di Cimarosa che, come dovette suonare per David, pare scritta per la sua voce.

Complessivamente meno convincente la Desdemona di Diana Haller, mezzo soprano croato, che può contare su una voce di bel timbro e gran volume ma scarsa padronanza della coloratura. Spicca nei momenti d’assieme per il canto di forza, che sostiene senza sforzo ma si concludono più volte con acuti al limite.

Viene da pensare che il distacco con cui esegue l’aria del salice, singolarmente senza pathos né mestizia, come pure il tono tribunizio della successiva preghiera, sia finalizzato a distogliere dal presagio funebre che tra poco scopriremmo fuori luogo.

Nell’opera ottocentesca ancelle e confidenti sono normalmente ruoli riservati ad una seconda donna a contorno della protagonista. Non è stato questa volta il caso dell’Emilia di Verena Kronbichler, giovane mezzo soprano precisa ed efficace nei suoi interventi e dalla presenza scenica rilevante. La sua esecuzione dell’aria di Isaura dal Tancredi ci regala uno dei momenti più riusciti della serata con voce piena e morbida, svetta sicura nel dialogo con il clarinetto obbligato.

Detto della complessiva validità dell’omogeneo gruppo di giovani solisti alle prese con i ruoli minori maschili, deve essere menzionato ancora il buon Rodrigo di Juan de Dios Mateos che, pur privato della sua grande aria del secondo atto, ha occasione nel terzetto e nei grandi concertati di dar prova di voce sicura e agile negli acuti.

Al termine dello spettacolo vivissimi applausi per tutti gli interpreti, con la sensazione di aver fatto un passo indietro ad una prassi esecutiva figlia di un tempo in cui l’opera non era tutto fuor che un asettico genere museale, genere cui oggi troppo spesso è ridotta.