Tancredi, le premier opera seria qui a valu un grand succès au compositeur de Pesaro, a inauguré le Festival et a été proposé en mettant en scène successivement, dans le même spectacle, les deux fins conçues par Rossini, l'une tragique et l'autre heureuse. Une idée de la direction artistique, mise au point en accord avec Sesto Quatrini, le chef d'orchestre, et Andrea Bernard, le metteur en scène. Une idée, comme cela a été clairement précisé, loin de toute prétention philologique et musicologique, et donc également loin du précédent historique du Festival Rossini Opera, à Pesaro, il y a quelques décennies. Cette fois-ci, l'idée a été de s'inspirer de l'histoire de Tancredi, héros de l'ancienne Syracuse, et de son histoire suggestive, en la transposant à notre époque sous un jour empreint d'une sensibilité perceptible. Pour l'opéra Tancredi, Rossini compose deux fins à peu de temps d'intervalle. Chronologiquement, la première est heureuse et est proposée le 6 février 1813 à la Fenice de Venise. Immédiatement après, le musicien rédige l'autre fin, tragique, avec la mort de Tancredi, qui apparaît au Teatro Comunale de Ferrara le 21 mars, toujours en 1813. Il y aura ensuite un autre final, peu après, pour Milan, qui n'est en réalité qu'une réélaboration de celui de Venise.

Tancredi, le premier opera seria qui a valu un grand succès au compositeur de Pesaro, a inauguré le Festival et a été proposé en mettant en scène successivement, dans le même spectacle, les deux fins conçues par Rossini, l'une tragique et l'autre heureuse. Une idée de la direction artistique, mise au point en accord avec Sesto Quatrini, le chef d'orchestre, et Andrea Bernard, le metteur en scène. Une idée, comme cela a été clairement précisé, loin de toute prétention philologique et musicologique, et donc également loin du précédent historique du Festival Rossini Opera, à Pesaro, il y a quelques décennies. Cette fois-ci, l'idée a été de s'inspirer de l'histoire de Tancredi, héros de l'ancienne Syracuse, et de son histoire suggestive, en la transposant à notre époque sous un jour empreint d'une sensibilité perceptible. Pour l'opéra Tancredi, Rossini compose deux fins à peu de temps d'intervalle. Chronologiquement, la première est heureuse et est proposée le 6 février 1813 à la Fenice de Venise. Immédiatement après, le musicien rédige l'autre fin, tragique, avec la mort de Tancredi, qui apparaît au Teatro Comunale de Ferrara le 21 mars, toujours en 1813. Il y aura ensuite un autre final, peu après, pour Milan, qui n'est en réalité qu'une réélaboration de celui de Venise.

À Martina Franca, afin d'inscrire l'œuvre dans le cadre du Festival et de la devise de cette édition, Guerre et paix, on a puisé dans le matériel musicologique varié des deux finales pour en tirer un réassemblage dramaturgique efficace : imaginaire, mais significatif… Ainsi, le protagoniste meurt d'abord, puis, par un coup de théâtre poétique, il reprend vie et couronne son amour. La mise en scène d'Andrea Bernard a situé l'intrigue dans un parc d'attractions défiguré par la guerre, marqué par des barbelés et des décombres qui divisent et opposent. Une solution originale est l'insertion d'un enfant figurant – Carlo Buonfrate, souvent présent sur scène et toujours à l'aise – qui, face à la mort de Tancredi, pousse un « non » sonore et, muni d'une peluche de Superman, redonne vie au protagoniste et à son désir d'amour. La scénographie de Giuseppe Stellato, avec son panorama de ruines et les costumes bien choisis d'Ilaria Ariemme, le tout traversé par les lumières éloquentes de Pasquale Mari, est fonctionnelle.

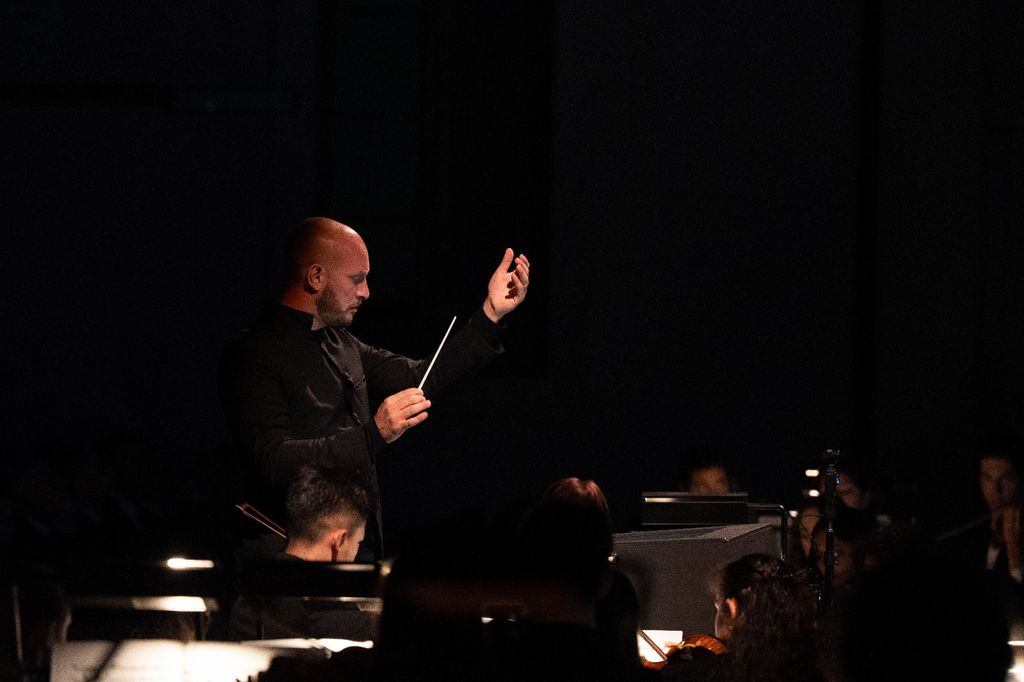

La direction d'orchestre de Sesto Quatrini a clairement marqué le parcours dramaturgique de l'ensemble de la mise en scène, dans une concertation qui déroule un itinéraire conscient et bien calibré. Ainsi, les clairs-obscurs expressifs intenses et les mélanges de timbres de la partition émergent peu à peu entre différentes expansions, dans lesquelles s'alternent des éclats énergiques et des replis amoureux. Le tout est dirigé par Quatrini avec un sens vigilant de la mesure et un goût raffiné : la température dramatique reste toujours élevée, la compagnie vocale est guidée avec souplesse. À sa vision interprétative limpide s'ajoute une assurance qui lui permet de tenir fermement les rênes d'un Orchestre de l'Accademia del Teatro alla Scala qui n'est pas toujours irréprochable.

Faisant ses débuts dans le rôle-titre, la mezzo-soprano Yulia Vakula offre une prestation impeccable. La jeune chanteuse russe a fait preuve d'une voix compacte et brunie, idéale pour le personnage, avec un beau velours et un mélange de timbres ; elle a décliné son rôle avec une syllabation claire et des accents appropriés, marquant une présence scénique autoritaire.

À ses côtés, dans le rôle d'Amenaide, la soprano Francesca Pia Vitale a également fait preuve d'une grande qualité dramatique, tant sur le plan vocal qu'interprétatif. Son chant persuade et émeut par la musicalité et la naturel avec lesquels elle exprime les différentes facettes, tantôt émouvantes, tantôt résolues, du personnage, toujours interprété avec une grande maîtrise technique et une expressivité convaincante.

Dave Monaco a honorablement interprété le rôle d'Argirio. Un rôle très difficile, car il engage l'interprète dans les difficultés insurmontables du bel canto. Et le ténor de Brescia (mais d'origine sicilienne) les surmonte avec maîtrise, grâce à un phrasé toujours approprié, à un timbre homogène et à un élan intrépide dans les aigus. Le rôle d'Orbazzano a été confié à la basse Adolfo Corrado qui, avec une voix autoritaire et une présence scénique énergique, a su rendre toute la morgue pénétrante du personnage. Dans les seconds rôles, la contralto Hinano Yorimitsu et la mezzo-soprano Giulia Alletto se sont montrées à la hauteur, même dans leurs airs respectifs, faisant preuve de belles qualités musicales et d'une aisance scénique accomplie. Pour ses débuts à l'opéra, le Lucania e Apulia Chorus, préparé par Luigi Leo, a été appréciable. Le consensus final a été unanime et enthousiaste.