De quelques éléments de contexte

Il ne s’agit pas de revenir sur toutes les productions de Die Meistersinger von Nürnberg à Bayreuth depuis 1888, mais de rappeler qu’il fut l’opéra emblématique des nazis, et qu’ainsi le nouveau cours de Bayreuth à partir de 1951 devait nécessairement l’affronter. Après deux reprises de l’ancienne production en 1951 et 1952, Wieland Wagner provoqua un scandale (un rituel à Bayreuth) avec sa production « épurée », lavée de toute tache suspecte trop « nationale-germanique » qu’il confirma en 1963 par une production clairement référée au monde shakespearien.

L’enjeu symbolique est tel – bien plus que Parsifal ou Tristan- qu’à la mort de Wieland Wagner, Wolfgang son frère se réserva toutes les productions suivantes, de 1968 à 1996 dernière mouture qui fut reprise jusqu’en 2002. Il était alors de bon ton aux temps où Chéreau avait triomphé et avec lui Götz Friedrich puis Harry Kupfer, de prendre avec distance les mises en scène de Wolfgang Wagner. Pour ma part, je n’ai jamais vu un final de deuxième acte aussi parfaitement réalisé et millimétré que chez Wolfgang Wagner, il savait gérer les foules, les mouvements, et surtout, savait mettre en musique une mise en scène, loin des visions caricaturales qu’on a fait de ses travaux, même s’il assumait de n’être pas un génie de la mise en scène. Sa gestion a montré qu’avec Friedrich, Chéreau, Kupfer, Herzog, Guth, Flimm, Schlingensief, Müller il savait ce que metteur en scène signifiait. Il possédait aussi l’art très politique du dosage, où en une édition voisinaient des styles différents, propres à satisfaire divers publics, plus âprement polarisés qu’aujourd’hui quoi qu’on en dise.

Mais pour Die Meistersinger von Nürnberg, ce fut toujours un Wagner qui mit en scène, Wieland, Wolfgang, Katharina de 1956 à 2007 (jusqu’à 2011 si l’on compte les reprises).

Au temps de Wolfgang, l’œuvre représentait une sorte d’île heureuse où après les tempêtes esthétiques, on revenait au consensus, au sourire, à la joie de l’art.

Déjà Katharina Wagner dans sa production de 2007 a donné dans ce consensus obligé un beau coup de canif, montrant à la fois les caractères affichés et revendiqués d’un art allemand, mais aussi à la fois l’exploitation qu’on pouvait en faire et l’inversion des valeurs établies, faisant de Sachs un conformiste (son discours final imitait les tics d’Hitler) et de Beckmesser le novateur, mais qui dans une Festwiese qui rappelait aussi Wieland Wagner 1956, raillait les concours artistiques à la manière des jeux télévisés.

Cette vision fut accueillie fraichement.

Quelques années après, deux prêtres furieux en soutane huaient debout avec bien peu de charité chrétienne et beaucoup d’ardeur la scène finale du deuxième acte, construite comme une sorte de pogrom dirigée contre un Beckmesser aux traits du « juif », dans la mise en scène suivante de Barrie Kosky, conçue autour d’un Wagner au tribunal de l’histoire, puisque la Festwiese était … le tribunal de Nuremberg. Des tensions évidentes transpiraient donc de ces deux dernières productions et notamment de la dernière, devenue néanmoins référentielle.

Alors, comme pour dire « calmons-nous, et embrassons-nous Folleville » Katharina la programmatrice (et non la metteuse en scène) a confié la production nouvelle à un maître du Musical, reconnu partout en Allemagne comme tel, Matthias Davids … On allait revenir au joyeux, à la couleur, sans arrière-pensée, tous copains…

Elle accomplit à 57 ans de distance le même geste que son père. En assumant la production de 1968, après seulement deux reprises de la précédente (1963 et 1964) signée Wieland, il signait la paix des braves, s’ouvrant par ailleurs la possibilité pour la première fois depuis 1951 de proposer des mises en scène à des non-Wagner (August Everding pour Der fliegende Holländer en 1969, et Götz Friedrich pour Tannhäuser en 1972) et s’offrant en garantie pour le reste, avec un nouveau Ring en 1970, laissant la fameuse mise en scène de Parsifal de Wieland Wagner (à laquelle fut associé de manière si marquante Pierre Boulez) d’une étonnante longévité, courir jusqu’en 1973 comme dernier signe wielandien à Bayreuth.

En 1966, toutes les mises en scène du festival sont signées Wieland, en 1967, Wolfgang signe une nouvelle production de Lohengrin reprise en 1968, 1971 et 1972, mais la véritable bascule se fait sur Die Meistersinger von Nürnberg, bien plus emblématique et reprise d’ailleurs en 1969,1970, 1973, 1974, 1975, 1976.

Die Meistersinger von Nürnberg n’est pas une œuvre facile pour un non germanophone et un non-allemand, elle n’est pas si fréquente sur les scènes et la monter est toujours un défi, rôles nombreux dont un écrasant et pas mal de parties importantes, chœur impressionnant… C’est pour un théâtre de l’aire non germanophone aujourd’hui un investissement lourd.

Par ailleurs ce n’est pas une œuvre de l’extase mystique comme Parsifal ou de l’épectase comme Tristan et donc le spectateur n’a rien à y projeter vraiment, c’est, dit-on, une comédie (« Kolossale !»), où l’on parle beaucoup, et c’est la plus longue des œuvres de Wagner : le seul troisième acte dure deux bonnes heures… Pourtant, une fois qu’on s’est accoutumé, on est intimement persuadé que c’est le plus beau des opéras de Wagner, mais il faut du temps pour s’y lover.

C’est une comédie, mais une comédie « sérieuse », où Wagner expose ce que serait pour lui sa « République » (au sens platonicien) idéale, qui serait gouvernée par l’art, où les corporations d’artisans serviraient la poésie et la musique, dans une petite cité souriante du nom de Nuremberg. Il y a derrière tout cela une mythologie germanique (Hans Sachs et un personnage historique) à un moment de la construction de l’unité allemande, mais aussi tout un discours sur l’art, sur la poésie, sur la manière de chanter en s’accordant à la musique, et surtout, sur l’innovation et le risque à « rompre » avec les règles pour inventer un art nouveau, c’est-à-dire rompre avec des règles de l’art socialement admises pour prendre le risque d’une aventure solitaire. L’auteur de la Musique de l’avenir savait de quoi il parlait.

Rien de tel que la comédie pour faire passer quelques messages bien sentis, puisque le texte est bien plus directement accessible que n’importe quel « Dichtung » (discours poétique) des grands drames wagnériens.

C’est la raison pour laquelle c’est une œuvre polymorphe, à facettes multicolores, lisible à plusieurs niveaux et qui à chaque niveau peut satisfaire l’auditeur, comédie aimable, discours artistique, discours idéologique, discours politique : en 1868, Wagner est à Munich auprès de Louis II, et face à la Prusse guerrière qui menace, la Bavière pourrait s’afficher comme le pôle « civilisé » de la germanité naissante, une Allemagne gouvernée par les Arts et non par les armes dont il serait l’éminence grise… En effet derrière Meistersinger, il y a une idéalisation de l’âme allemande, et Wagner s’en verrait bien le chantre…

C’est la thématique apparente traitée par Matthias Davids dans sa production sans toutefois verser dans l’identitaire forcené.

La production de Matthias Davids

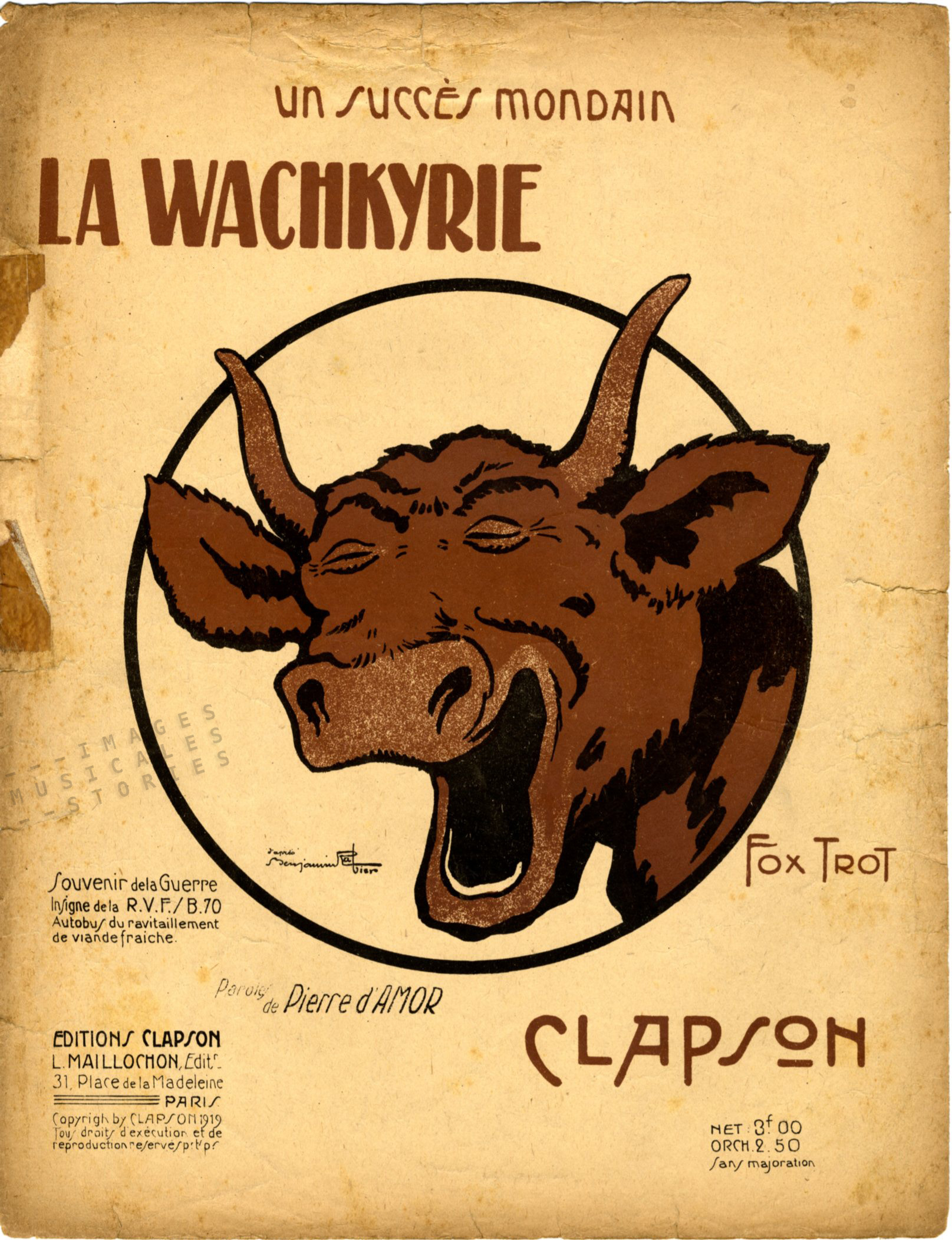

Une fois encore, il serait erroné de penser que nous avons là une comédie souriante, colorée, sans autre forme de pensée que cette vache géante et gonflable qui couvre la Festwiese dans le tableau final du troisième acte, une « vache qui rit » multicolore qui célèbre non pas ce fromage trop français sans doute, mais d’abord une caricature de Benjamin Rabier « La Wachkyrie » qui ornait les camions de ravitaillement des poilus pour railler l’armée allemande…

C’est cette image qui va donner plus tard d'abord à un succès musical puis (en 1921) naissance à la vache du célèbre fromage, comme quoi Wagner se cache partout…

Cette vache géante est donc aussi une image « wagnérienne » anti-allemande réutilisée dans la joie de la Festwiese, manière de travailler l’autodérision. Mais c’est aussi une manière de célébrer un monde encore agricole, (avec ses bottes de foin) du genre « la terre, elle ne ment pas… », comme si la vérité toute simple venait des racines de cette terre-là… on nous rebat les oreilles suffisamment en France avec l’agriculture « qui nous nourrit » (et qui quelquefois nous empoisonne…), les « cours de ferme » pour nous faire comprendre sur la scène de Bayreuth qu’en Allemagne aussi, le bonheur est dans le pré. (Festwiese= pré des fêtes et donc du bonheur…)

Ainsi, après nous avoir montré dans les deux productions précédentes que le monde est compliqué, décidément bien compliqué, Matthias Davids arriverait pour nous dire que ce n’est pas si vrai, que nous sommes tous heureux sous la vache à pis multicolores (et ses références moins évidentes quand même), avec la bénédiction d’Angela Merkel, représentée sur scène, la « Mutti » de l’Allemagne et de Thomas Gottschalk le présentateur vedette de la TV allemande lui aussi figuré sur scène, (une sorte de Drucker en plus scintillant) autour duquel toute l’Allemagne s’unirait.

Alors, cette Allemagne de consensus où voisinent fumeurs de shit, couples LGBT, et paysans joyeux, cette Allemagne syncrétique est celle qui nous est livrée. Bisous bisous…

Le discours n’est évidemment pas si simple.

Bayreuth n’est jamais loin des tensions du monde, de celles de l’Europe, et de l’Allemagne en particulier. Les vapeurs nauséabondes de l’extrême-droite sont bien présentes désormais en Allemagne et les efforts des soi-disant libertariens (Musk etc..) pour prendre leur défense montre de quel côté penche cette liberté là… – l’extrême droite a toujours, c’est connu, défendu des valeurs de liberté, Hitler, Franco, Mussolini et leurs petits frères du jour ripolinés à la sauce moderne en sont comme on sait les grands garants. Bien présente aussi une crise économique où le « modèle allemand » bat de l’aile, notamment du côté de l’automobile, qui en Allemagne est un totem.

Quand ce sur quoi vous avez construit votre idéal de vie commence à se fissurer, quand l’horloge régulière déraille (voir la catastrophe des trains allemands…), l’impression est que tout prend l’eau, sans parler du bouc émissaire de l’immigré, la cible si facile d’autant qu’en Allemagne l’afflux de syriens après le « Wir schaffen das » de Merkel a provoqué une sorte de tremblement xénophobe. Or une Allemagne désordonnée fait peur, une Allemagne xénophobe fait peur, mais elle fait peur à l’Allemagne en premier lieu, qui sait de quoi elle parle…

Alors ? Il nous faut des Meistersinger roboratifs, qui nous disent que tout ne va pas si mal, que la joie demeure, et qu’il est possible de vivre toutes les vies possibles au moins sur la scène de Bayreuth.

Ces Meistersinger ont donc une fonction apotropaïque, ils repoussent le mauvais esprit, ils doivent réconcilier et surtout montrer qu’on est bien malgré tout : chez nous, ensemble dans nos différences, et unis autour de nos mythes.

Comme on le voit, il n’y a rien de plus sérieux que cette comédie-là, car cette mise en scène souriante sourit jaune, sur un lit d’inquiétude et de désarroi.

On peut discuter bien entendu cette mise en scène et son sourire un peu too much, mais Matthias Davids qui est un maître de l’entertainment, joue sur l’entertainment à la fois comme cautère possible de nos inquiétudes, tout en admettant sans ambages que le cautère sur la jambe de bois n’est pas si loin.

Pour comprendre en effet le sens d’une mise en scène de Meistersinger, il faut toujours commencer par la fin.

Chez Wolfgang Wagner, c’était la réconciliation générale, Walther rentrait dans le rang et Beckmesser était réadmis dans le cercle.

Chez Katharina Wagner, Beckmesser quittait la place, comme seul véritable inventeur (elle jouait sur les dissonances de son air et les images franchement surréalistes du texte pour en faire un portevoix du futur), laissant Sachs et Walther à leur conformisme et Walther à son concours télévisuel. Une conclusion terriblement pessimiste, qui en disait long sur ce qu’étaient devenues les « valeurs de l’art ».

Chez Kosky, tout le monde quittait la scène, laissant Sachs-Wagner seul dirigeant une musique devenue rêvée, et dans une solitude tragique, celle de l’ignorance de ce que certains allaient en faire (ne jamais oublier que des noms wagnériens affublaient les réalités guerrières, ligne Siegfried etc… et que la Vachkyrie citée plus haut répondait aux Walkyries, emblème des transports de troupes allemandes).

Chez Matthias Davids, deux indices :

- Beckmesser reste toujours en scène, n’a jamais été chassé et en profite pour couper l’électricité et dégonfler la vache pendant la fin du discours de Sachs, manière de se venger et de faire son anarchiste.

- Sachs après son discours non seulement se précipite pour remettre le courant (« l’ordre règne à Nuremberg ») remet avec un agacement renfrogné le collier de maître à Walther un peu interdit sans le lui passer au cou, et alors Eva arrive, lui prend le collier et le remet à son père tandis qu’elle entraine son Walther vers une vie sans règles (?) et sans maîtres.

La dernière image c’est Beckmesser et Sachs qui se réconcilient autour de discussions sur le texte du Lied, manière de montrer que tout finit par des discussions « savantes » entre « maîtres », et manière de dire que le « collectif » continue sa vie, tandis que les individus (Walther et Eva) ont choisi la leur.

Ce n’est pas une idée originale, en effet, ce n’est pas la première fois qu’on voit Walther et Eva partir et quitter la place : déjà Pierre Strosser dans sa mise en scène genevoise (Vogt/Harteros) en 2006 avait imaginé Eva avec sa valise…

C’est l’idée d’une nouvelle génération moins soumise au collectif, d’une Eva qui prend l’initiative dans un opéra largement masculin, d’une autre possibilité d’une autre île. Ce qui veut dire que Sachs et Beckmesser discutant au fond de la scène sont indécrottables, et que cette société allemande pleine de couleurs et de paillettes gentilles a besoin d’air…

Pas si consensuel…

En réalité, cette fin nous dit plus de choses que l’ensemble de la représentation ne l’affiche, et permet de relire les trois actes avec une autre distance, où l’œuvre semble être donnée « telle quelle », mais où il y a à voir derrière les yeux…

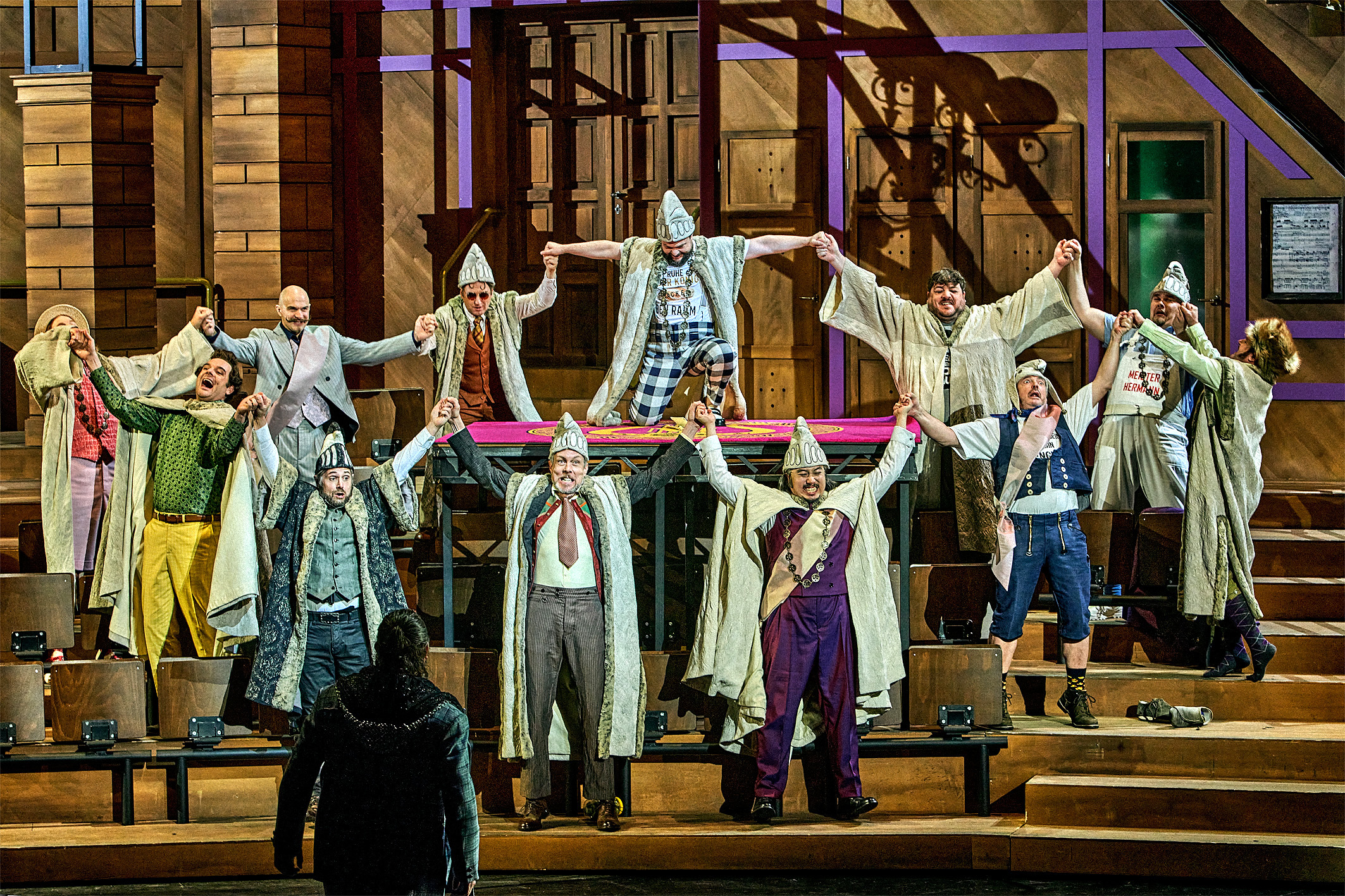

Par exemple, les costumes des maîtres sont une claire allusion à l’association « Schlaraffia » fondée à Prague en 1859, et diffusée ensuite dans toute l’Allemagne, une confrérie « exclusivement composée d’hommes ayant une position assurée » – ce qui donne sens au geste final d’Eva‑, d’où sont exclues toutes les discussions politiques, pour ne pas nuire aux idéaux d’amitiés, d’art et d’humour.

Le décor également (de Andrew D. Edwards) parle également, le rideau s’ouvre sur une église (Sainte Catherine) au sommet d’un escalier si raide qu’il y a un panneau d’avertissement qui semble immédiatement une sorte d’échelle de Jacob : pour y grimper, il faut gagner son paradis. C’est évidemment symbolique, alors immédiatement, le symbole est modéré par le fait que du haut de l’église, Eva lance des avions en papier à Walther qui arrive : symbole vs sourire.

L’escalier tourne sur lui-même pour faire voir l’intérieur de l’église, éclairé par des lampadaires qui copient ceux de la salle du Festspielhaus référence implicite de l’ensemble, et dans laquelle se réunissent les Maîtres sans oublier dans un coin un peu de catering…

Le décor joue sur les références bayreuthiennes : celui du deuxième acte est clairement référé au décor de la rue de Nuremberg dans la mise en scène de Wolfgang Wagner de 1968, celui du troisième (Festwiese) a la forme ronde qui rappelle ce même décor, même s’il est vite habillé différemment (le fond de ciel est bientôt recouvert de rayons lumineux puis de la fameuse vache, mais la disposition structurelle de la scène est la même, en cercle, symbole d’union. Ce n’est pas un hasard.

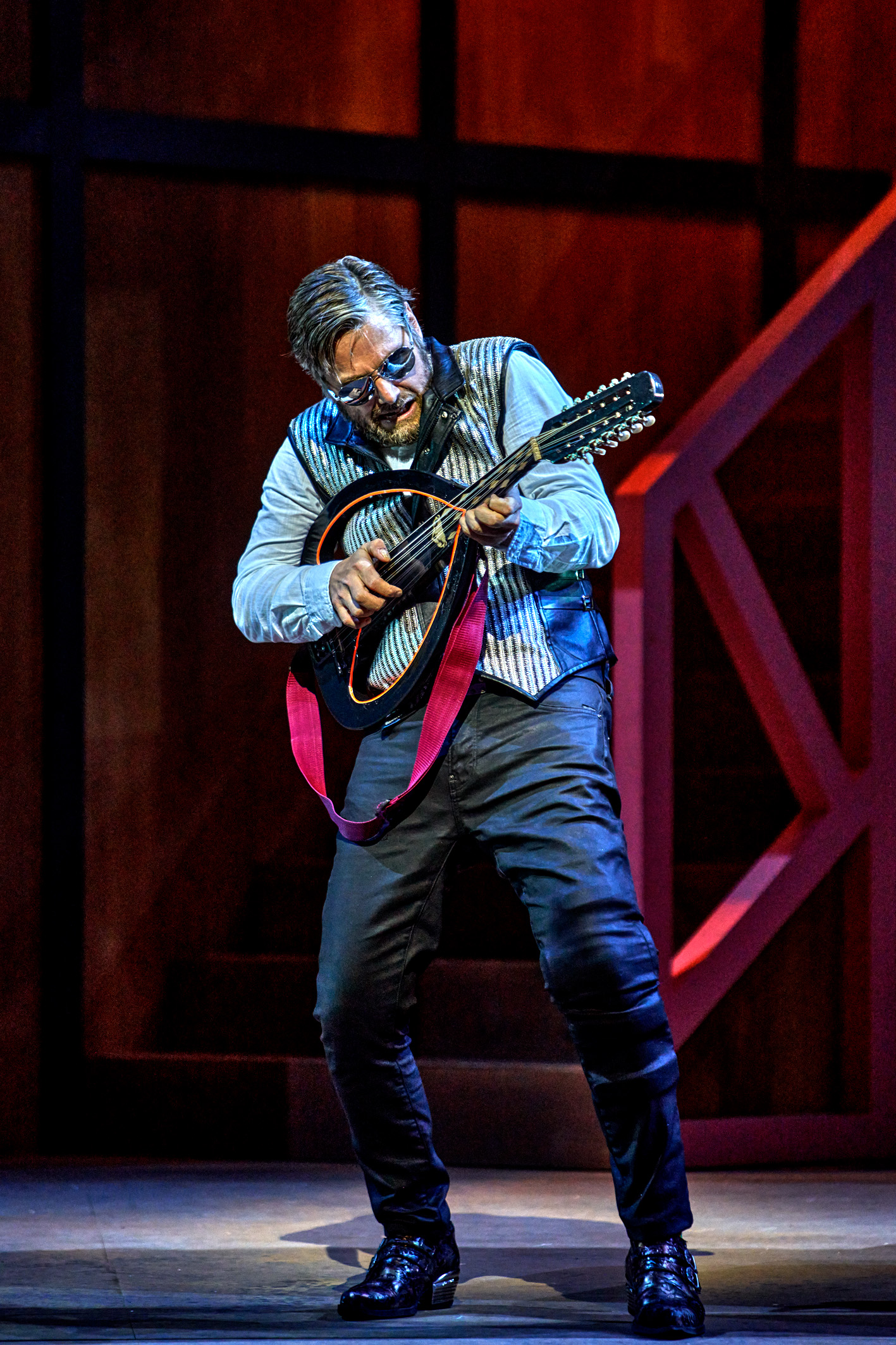

Les costumes de Susanne Hubrich sont « syncrétiques », du XVIe au XXIe siècle, il y en a pour tous les goûts : la sortie de la messe au premier acte est très bourgeoisie du XIXe (époque de la création avec crinolines), mais on a du bavarois, du Dirndl, et du carrément contemporain de toutes époques et de tous lieux, jusqu’à la guitare électrique lumineuse de Beckmesser et à la cabine téléphonique à livres.

Cela n’est pas gênant, mais ce n’est même pas fait pour rire, car si on sourit quelquefois, on rit peu à cette comédie « lustig » (joyeuse).

C’est plutôt dans le traitement des personnages que le travail de Matthias Davids se lit plus clairement : son jeu de mise en scène consiste à montrer des Meistersinger a priori inoffensifs et donc consensuels, sans arrière-pensée – ni évidemment l’horrible Regietheater qui fait trembler les bonnes âmes et fuir les américains. Mais il parsème d’indices pas si consensuels : un des maîtres va fumer un joint dans l’ombre, Hans Sachs (Georg Zeppenfeld) n’a rien du débonnaire habituel, il est tendu, nerveux, souvent colérique même, alors qu’au contraire Beckmesser (un exceptionnel Michael Nagy) n’est pas caricatural et pas antipathique a priori.

Walther est plutôt cool, chignon « chonmage » à la japonaise, tricot vert à papillons. On sent que Davids a voulu montrer la bigarrure de la société, et surtout la faire admettre au public sans message subliminal ; c’est comme ça aujourd’hui et il faut l’accepter. C’est pourquoi les costumes sont diversifiés et vont dans tous les sens au grand dam de certains d’ailleurs. Le spectacle ne se donne certes pas comme cérébral, mais il se donne – c’est important aujourd’hui – comme tolérant et ouvert.

Peu de gags, sinon par exemple le relevé de fautes de Beckmesser au premier acte, triples rouleaux couverts de « Nein » de toutes tailles et même le charivari du final du deuxième acte n’a pas le joyeux désordre habituel, même si on dresse au milieu un ring de combat. L’ensemble de la scène reste assez conforme, sans grandes idées ni vrai rythme.

D’un autre côté, il y a des répétitions un peu lassantes comme le couple Eva-Walther qui ne cesse de se déplacer pour se cacher au deuxième acte ou les agitations d’un Sachs au troisième acte qui finit par s’écrouler en larmes au moment où Eva intervient par son O Sachs, mein Freund.

C’est sans doute le personnage de Sachs qui est le plus élaboré, vêtu de son gilet avec des losanges d’Arlequin, un Arlequin dépoli par l’amour, et dont on sent que Zeppenfeld ici s’empare parce qu’il est construit pour lui, comme rongé, et bien plus dramatique. La sécheresse physique de Zeppenfeld est ici un atout, pour le faire mouvoir, lui donner une énergie totalement nouvelle. C’est sans doute là la plus grande originalité du spectacle.

Le traitement d’Eva est aussi assez neuf, le personnage n’est pas une jeune fille naïve, c’est une proche cousine de Rosina du Barbiere di Siviglia que Wagner connaissait bien. Il s’en souvient d’ailleurs avec les jeux sur le balcon au deuxième acte. Davids donne au personnage une plus grande énergie, qui entraine sans cesse un Walther plus placide. Dans ce monde d’hommes qui semble au crépuscule, Eva est une sorte de « femme puissante » et elle le prouve à la fin. Davids construit le profil du personnage sur les trois actes avec une certaine efficacité.

En la proposant dans la Festwiese comme une sorte de trophée couvert de fleurs, tel un animal vainqueur de concours agricole, presque dans un sarcophage de fleurs dont il ne reste plus de vivant que la tête, il montre que dans cette « morale » de Nuremberg, Eva est « chosifiée » et que cela ne peut plus fonctionner. Elle va sortir de son sarcophage fleuri et va montrer qu’elle vit…

L’idée en effet est bien là : c’est en écoutant le discours de Sachs qui laisse Walther interdit qu’elle prend l’initiative d’arracher le collier de maître de ses mains et le rendre. Ce monde-là n’est pas le sien… Eva porte un autre futur et y entraine Walther. Ce monde de maîtres, ces associations de type « Schlaraffia » avec leur rituel et leur humour, et cette manière de traiter les Eva en marchandise, prennent un peu l’eau. Davids nous le dit mais sans insister, pour garder l’ambiguïté et permettre au public d’en jouir un peu encore, alors tel un petit poucet semant ses cailloux, il parsème ses trois actes de moments décalés, et donnant de l’importance à une Eva qui fait à la fin son coup d’État, et faisant de Sachs, non plus un être qui renonce sereinement ou qui maîtriserait le temps mais un peu perdu et qui à partir du deuxième acte laisse un peu de ce qui faisait sa raison d’être. D’ailleurs, il regarde au troisième acte Walther et Eva partir l’air étonné, frappé, sans comprendre. Son monde est passé.

C’est aussi le sens de la scène finale du premier acte, où dans le « concertato » final des maîtres qui discutent comme à l’infini, une explosion divertissante fait sauter l’église au sommet de l’escalier : c’est déjà le début de la fin, comme pour dire « basta » avec Byzance et ses discussions inutiles. Et le public en rit, sans comprendre la fin de son monde… c’est aussi, un peu plus clairement, le sens du final du deuxième acte où c’est clairement la violence qui l’emporte.

À ce jeu où il procède par touches Matthias Davids ne veut en aucun cas heurter le « plaisir » coloré et chorégraphié (chorégraphies réussies de Simon Eichenberger) du spectateur, au risque de ne pas comprendre une fin qui donne son sens à tout ce qui précède. Même le monde télévisuel de la fin avec les paillettes semble lui-même un peu « has been » : Thomas Gottschalk a 75 ans, Merkel n’est plus au pouvoir, c’est le bon vieux temps. Plein les mirettes, mais les mirettes en ont vu d’autres. Cette Wachkyrie n’est pas si absurde que l’on pourrait croire, parce qu’elle porte tout un sous-texte…

Au total en effet, la fin est un désastre.

Eva et Walther partis, l’idéal de Sachs de porter un sang neuf et un art rénové est un échec ; il lui reste l’éternelle discussion byzantine avec Beckmesser… C’est un peu la fin des Maîtres qui vont continuer à tourner en rond. On continue de faire la fête mais ce qui devait en faire le prix (au propre et au figuré) est parti. On s’amuse « pour s’amuser » dans un triomphe de l’entertainment et un monde que les jeunes du futur (Walther et Eva) ont fui. Il ne reste plus donc qu’à tourner à vide et pour un peu on danserait sur un volcan.

C’est pour moi la fin en forme de désarroi de Hans Sachs qui est révélatrice du sens : Walther et Eva partis, il ne reste plus que la tradition et le rituel, qui ‑on peut le supposer- vont finir peu à peu par s’étioler. Et le geste de Beckmesser éteignant la vache, celui de Sachs la rallumant est riche de sens car chacun tire la leçon. Beckmesser dit, autant en finir de suite, et Sachs, encore une minute Monsieur le Bourreau. Je ne vois rien de « lustig » là-dedans, mais l’astuce de Matthias Davids est de jouer sur l’ambiguïté et de faire croire que le « lustig » est une solution quand joue l’orchestre du Titanic, comme ce petit orchestre qu’on voit sur scène périodiquement, discret et tenace, qui apparaît et disparaît un peu clandestinement comme s’il allait jouer le Quatuor pour la fin du temps.

C’est la force et la faiblesse de cette approche d’être ouvertement une approche de « Musical » et de rester apparemment à la surface des choses, mais de dire subitement à la fin une sorte de vérité terrible, comme si ce Musical si festif et si coloré était en fait le dernier, un peu comme dans le dernier sketch (signé Dino Risi) du film « I nuovi mostri », où une troupe de comédiens accompagnent le chef de troupe pour son dernier voyage et finissent par chanter et danser autour du cercueil en un joyeux cortège.

Cette ambiguïté d’un spectacle par ailleurs bien fait et techniquement sans grandes failles est peut-être ce qui fait son prix, car il apaise le public (peu de huées, ce qui est rare à Bayreuth autour d’une production), tout en le trompant peut-être sur la marchandise. Le too much final avec sa vache n’est pas le triomphe du grotesque gratuit et souriant, mais un regard finalement assez agressif sur ce que nous sommes devenus.

Les voix

Si le spectacle est discutable, la réalisation musicale ne l’est point, en fosse comme sur scène.

Le chœur est presque complètement renouvelé, dirigé par un nouveau chef de chœur, Thomas Eitler-de Lint et « redimensionné » (au nom des économies, on en a diminué le nombre). On se souvient qu’en signe de protestation, le prédécesseur, Eberhard Friedrich,

qui arrivait en fin de mandat avait « symboliquement » démissionné. Quand on connaît l’importance du chef de chœur à Bayreuth, de Wilhelm Pitz à Norbert Balatsch et justement à Friedrich et quand on sait le symbole que constitue le chœur du Festival, y toucher au nom de la « sainte » économie n’est peut-être pas la meilleure des idées, c’est même pour tout dire une bêtise crasse. En tous cas, ce « nouveau » chœur est vaillant, pas suffisamment encore pour nous gratifier d’un « Wach auf » de légende, et encore – on le verra par ailleurs- pas tout à fait en place. Mais il faut du temps pour roder pareille machine et prendre ses marques, et ceux qui écrivent çà et là que « malgré la réforme » il est toujours aussi splendide, se tirent une balle dans le pied.

Le plateau réuni n’appelle que des louanges. On sait combien l’œuvre est difficile à distribuer, avec ses douze maîtres dont huit sont des (presque) utilités qu’il faut quand même distribuer à des chanteurs de qualité, on y reconnaît Michael Newlin (Ulrich Eisslinger) Tijl Faveyts (Hans Schwarz), Daniel Jenz (Balthasar Zorn) mais il faut les citer tous, Martin Koch (Kunz Vogelgesang), Werner van Mechelen (Konrad Nachtigal), Gideon Poppe (Augustin Moser) Alexander Grassauer (Hermann Ortel), Patrick Zielke (Hans Foltz).

On connaît la Magdalene solide de Christa Mayer, avec sa voix bien projetée et l’aigu marqué qui chante tous les soirs ici un rôle différent (Fricka, Waltraute, Schwertleite) dans cette troupe estivale qu’est Bayreuth, on connaît moins Matthias Stier, David excellent, à la couleur un peu mozartienne, au phrasé impeccable, à la voix claire, aux aigus bien négociés (un peu ému en ce soir de première) et scéniquement très à l’aise.

Le Nachtwächter est Tobias Kehrer, plus connu quant à lui (il est Fafner dans le Ring), à la fois impressionnant et juste, dans cette mise en scène est un « profil » très reconnaissable qui traverse la ville pas seulement pour appeler à dormir…

La basse Yongmin Park est Veit Pogner, dans la tradition des basses coréennes, la voix est impressionnante de profondeur, le timbre intéressant, mais il manque peut-être un peu de souplesse et de couleur quelquefois.

Impressionnant au contraire le Fritz Kothner de Jordan Shanahan, par la clarté, par le phrasé, par l’émission, par la couleur : on connaît désormais le chanteur (il est Klingsor dans le Parsifal local) et on l’a entendu par ailleurs exceller dans des rôles wagnériens ou straussiens (Barak) : le chanteur hawaïen fait entendre dans la voix aussi bien un Wotan qu’un Amfortas, c’est sans l’ombre d’un doute un des chanteurs clés de la nouvelle génération.

La Eva de Christina Nilsson a un timbre un peu froid typique de brumes du nord avec son nom prédestiné mais la voix projette bien, les aigus sont puissants et elle diffuse cette énergie que le personnage exige dans cette mise en scène. Elle est scéniquement très alerte, et elle a vocalement une maturité qui la détache de certaines Eva un peu trop lyriques. Il lui manque peut-être un zeste de rondeur, mais Eva n’est pas un petit être fragile et elle incarne totalement ce type de profil.

Michael Nagy renouvelle complètement le rôle de Beckmesser, le débarrassant de tous ce qui peut le rendre ridicule ou clownesque. Il en fait, avec sa voix puissante, éloquente, avec son impeccable phrasé, son raffinement et son sens inné du mot un Beckmesser qui n’est pas un perdant ni un piteux. C’est la personnalité de ce chanteur, dont on loue depuis longtemps la qualité et l’intelligence, qui rend ce personnage si particulier, bien plus que la mise en scène. Il y a là une vraie création, une vraie nouveauté, une vision nouvelle du rôle que seul un artiste de cette trempe, à la fois à l’aise vocalement et scéniquement peut offrir. Il est la « trouvaille » de la soirée. Souhaitons que l’ors des reprises il soit reconduit dans ce Beckmesser exceptionnel.

Son rival, c’est Michael Spyres, qui se révèle de plus en plus comme le ténor wagnérien des prochaines années. Formé à l’école baroque (on l’a vu éblouissant Jupiter dans Semele de Haendel à Munich), passé aussi dans le bel canto (il est un formidable Gualtiero dans Il pirata de Bellini) et l’opéra français (c’est un Énée exceptionnel, un Licinius de La Vestale irremplaçable aujourd’hui) il est un styliste et un artisan de la parole avec une voix d’une impressionnante extension. Et son Walther est tout cela, du style, de la rondeur, de la clarté dans l’expression, une présence vocale impressionnante qui rappelle que le rôle est redoutable parce que c’est un « faux » lyrique, bien plus dramatique et ouvert vers d’autres voies (et voix) wagnériennes. On pense évidemment à Tristan. La sûreté dans les passages, l’absolue maîtrise du texte dans ses moindres inflexions, la ligne impeccable tenue avec la constance de celui qui a chanté tous les styles demandant un travail attentif sur la couleur et le souffle. Michael Spyres montre qu’il n’y a pas forcément de chanteurs « wagnériens » mais qu’on peut chanter Wagner si on a la préparation suffisante et le « background », mais surtout l’intelligence. Sa préparation belcantiste est ici parfaitement lisible. Ce n’est pas du chant wagnérien, c’est simplement du beau chant, expressif, plein de sens et de sensibilité. Miraculeux.

Georg Zeppenfeld est Hans Sachs. Nous l’avions entendu débuter dans le rôle à Salzbourg avec Christian Thielemann. C’est un grand pilier très aimé du Festival de Bayreuth (il est aussi cette année Gurnemanz).

Nous l’avions découvert à Bayreuth dans le König Heinrich halluciné du Lohengrin « des rats » de Hans Neuenfels : c’est un bon acteur et il le prouve encore ici dans un Sachs très inhabituel.

De Sachs il n’a pas forcément le format vocal, la voix est assez claire et ouverte et on a connu des Sachs à la voix plus profonde (Weikl, Sotin, Adam, Ridderbusch). Mais c’est un maître (c’est le cas de le souligner) du dire, de la clarté de l’expression parce qu’aucun mot du texte ne lui échappe, il est très rare d’entendre un chanteur dont on comprend tous les mots, avec une richesse expressive, une palette de couleurs impressionnante. En cela il est irremplaçable. La voix n’a peut-être pas cette année l’absolue sûreté des années passées, elle apparaît un poil moins puissante, un peu plus grêle même : il en fait une qualité supplémentaire puisque le Sachs ici voulu par la production est plus fragile, moins solide, plus tendu et nerveux. Ainsi donc lui aussi, un peu comme Nagy en Beckmesser, recrée un personnage neuf, moins assuré, dont l’humanité se lit moins dans la bonhommie que dans les sautes d’humeur, la tendresse et la fragilité psychologique. Et donc cette voix-là fonctionne dans ce personnage-là. Zeppenfeld reste donc toujours grandiose.

Direction musicale

En fosse, Daniele Gatti soutient l’ensemble en grand chef d’opéra. J’ai lu que ses « Meistersinger » étaient symphoniques, comme pour dire qu’ils n’étaient pas assez « opératiques ». Or, s’il y a une œuvre où la question du symphonique et du lyrique s’entremêlent, c’est bien celle-là. Où pensez-vous que Mahler ait puisé l’inspiration du dernier mouvement de sa cinquième symphonie ? Dans Meistersinger… Étonnamment, et parce que c’est une « comédie », l’orchestre de Meistersinger fonctionne un peu comme l’orchestre rossinien, à la fois virtuose en soi, et complètement au service du texte et du livret, le mettant sans cesse en valeur, de manière presque pointilliste.

Or Daniele Gatti, qui a dirigé Meistersinger non seulement à Salzbourg, mais aussi à Zurich et à Milan (et avec plus de réussite parce qu’à Salzbourg, les Wiener « qui savent » font un peu ce qu’ils veulent) est aussi un chef qui connaît son Rossini et son bel canto. En ce sens, il sait le poids des mots, leur valence musicale et la manière de les faire ressortir. Il sait aussi ce que raffinement signifie, un mot déterminant quand il s’agit de comédie. Gatti est d’ailleurs un grand chef pour Falstaff qu’il a encore dirigé à la Scala cette année et qu’il proposera à Dresde la saison prochaine et entre l’univers de Falstaff et celui de Meistersinger il y a des parentés évidentes que Wieland avait bien perçues dans sa production de 1962. Rappelons aussi pour mémoire qu’Arturo Toscanini fut un immense chef pour les deux œuvres ce qui n’est pas un hasard.

C’est avec tout cet arrière-plan qu’il faut écouter l’orchestre (d’ailleurs somptueux et sans scorie aucune) de Daniele Gatti qui se refuse au spectaculaire, et qui joue à fond sur tous les raffinements de la partition, que je tiens pour l’une des plus élaborées et raffinées de Wagner parce qu’ici plus qu’ailleurs, texte et musique doivent se tisser ensemble pour livrer un discours commun et que le jeu instrumental accompagne forcément le mot dans sa spécificité et sa couleur (ce n’est pas spécifique à Wagner, c’est aussi un caractère de Rossini), tout en jouant sur les possibilités de la fosse, que Gatti connaît bien pour y avoir dirigé Parsifal, écrit par Wagner en fonction de cette fosse.

Cette manière de jouer sur les possibilités de la fosse, de ne jamais être tonitruant, de laisser aux cuivres un moelleux qu’ils ne peuvent avoir qu’à Bayreuth, de savoir parfaitement doser les volumes sans jamais faire perdre un seul détail, seuls les très grands chefs savent en jouer dans ce théâtre, Boulez, Barenboim, Thielemann, Gatti ont su avec leur style jouer de la fosse comme d’un instrument singulier qui offre une palette sonore particulière. Daniele Gatti offre ici une sorte de quintessence de l’interprétation de cette œuvre, sans sécheresse, sans mollesse, avec une rondeur et une souplesse qui en traduit l’extraordinaire humanité, mais sans jamais perdre de vue les grands moments de théâtre comme la Festwiese ou les grands moments de musique comme le prélude du troisième ou le quintette, rendus ici avec une intensité particulière.

C’est donc clairement une direction musicale à la fois soucieuse de théâtre comme doit être l’opéra, et soucieuse de style, de respiration, de profondeur dans chaque détail, comme doit l’être toute approche « symphonique », et c’est donc simplement une des plus belles directions de Meistersinger entendues, qui privilégie la poésie et la délicatesse d’âme.

Au total, aussi indiscutables que soient et distribution et direction musicale, la soirée laisse un peu perplexe dans son rendu scénique. Le spectacle n’est jamais désagréable à voir, plutôt bien réalisé et donc il rassure, après deux productions (Wagner et Kosky) fortement déstabilisantes. Mais l’œuvre est trop complexe pour se livrer telle quelle, sans recul, sans distance et Matthias Davids en est conscient qui fait de la fin un jeu de massacre dissimulé sous des aspects aimables, où le « lustig » permanent cache d’autres vérités, en plus soft, certes, mais toujours amères.

En ce sens, l’appel à l’entertainment comme forme ultime qui masque le drame humain est un piège dans lequel on tombe facilement : consensus ou rendez-vous de la mort joyeuse ?

Merci de rendre l’hommage que mérite la mise en scène de ces Meistersinger qu’a réalisé Wolfgang Wagner et qui a été ma première soirée à Bayreuth.