Visiter l’exposition que le château de Versailles consacre à Noël Coypel, c’est un peu se promener dans l’univers des tragédies lyriques de Lully (même si, contrairement à ce qui fut le cas dans le domaine de l’opéra, la peinture sous le règne de Louis XIV ne fut pas exclusivement mise sous la coupe d’un seul tyran, bien d’autres artistes ayant pu bénéficier des commandes royales). Toutes ces divinités, toutes ces allégories sont là, comme dans un prologue de Quinault, pour chanter la gloire du plus grand des héros et du plus magnanime des rois, « ses justes lois, ses grands exploits », comme dit le chœur dans Atys. Coypel vécut un peu longtemps que le monarque qui n’était que de dix ans son cadet ; il le servit tout au long de sa carrière, qui avait démarré précisément en peignant les décors de l’Orfeo de Rossi, créé à Paris en 1647 sur une commande de Mazarin et représenté au Palais-Royal devant le jeune Louis, alors âgé de 9 ans. Et dès la première salle, on découvre une œuvre de jeunesse, une petite toile où le portrait de Louis XIV en médaillon est soutenu par des anges…

Ce qui contribue aussi à donner l’illusion d’un déploiement de pompe louis-quatorzienne, c’est que pour des raisons pratiques – dimensions trop imposantes de certaines toiles, difficulté à les faire sortir de leur lieu de conservation, ou perte pure et simple –, les quelques œuvres de Coypel non destinées à la Cour ne sont pas présentées à Versailles. Manquent ainsi le grand « May » qu’il peignit dès 1661 pour Notre-Dame, Saint Jacques le Majeur conduit au supplice, aujourd’hui conservé au Louvre, ou son morceau de réception à l’Académie, La Réprobation de Caïn après la mort d’Abel (1663). La peinture religieuse n’est pourtant pas absente de l’exposition, puisque sont évoqués les décors confiés à Coypel sur le vaste chantier des Invalides, dernier des grands travaux royaux auxquels il fut associé, cette fois en collaboration avec son fils Antoine.

Dès 1660, ce sont les « justes lois » de Louis XIV que Coypel est amené à célébrer, à travers la commande reçue par son maître Charles Errard : le plafond de la grand-chambre du parlement de Bretagne (de manière assez logique, le Musée des beaux-arts de Rennes est avec le Louvre l’une des institutions les plus riches en œuvres de Coypel, et accueillera à partir de février une version un peu modifiée de l’exposition versaillaise). Il semble qu’Errard se soit contenté de donner à son jeune disciple quelques idées et croquis, l’exécution des différents panneaux revenant au seul Coypel. Esquisses et peintures préparatoires évoquent ce décor rennais (qu’une projection au plafond de la salle permet d’admirer virtuellement).

Beaucoup plus près du centre du pouvoir, Errard et Coypel sont sollicités en 1661 pour décorer plusieurs espaces du palais des Tuileries : le plafond du fameux théâtre accueillant la machinerie de Vigarani, où est créé Ercole amante en 1662 (il n’en reste hélas rien). En 1664 s’ouvre le chantier du « petit appartement » du roi, incluant antichambre, chambre, cabinet et oratoire. On en retiendra au premier chef l’admirable représentation allégorique de la Rosée, conçue pour le plafond de la chambre, aux couleurs éclatantes et hardies, ainsi que la magnifique Nativité destinée à l’oratoire, où le geste convenu de Joseph est amplement compensé par la posture des deux anges survolant Marie et éclairés par la lumière qui semble émaner de l’enfant Jésus.

Coypel part ensuite pour l’Italie, où il prend la tête de l’Académie de France à Rome. L’influence de Poussin, qu’il subit lors de ce séjour, est tout à fait manifeste à Versailles dans la Salle des gardes de la reine (dont la visite complète celle du Grand Trianon où est présentée l’exposition) : moins évidente dans le grand octogone central, qui a bénéficié en 2015–17 de la restauration qu’il attendait depuis son effondrement partiel en 1942, le poussinisme est incontestable dans la composition et la palette des quatre voussures qui vantent indirectement la clémence et la justice de Louis XIV.

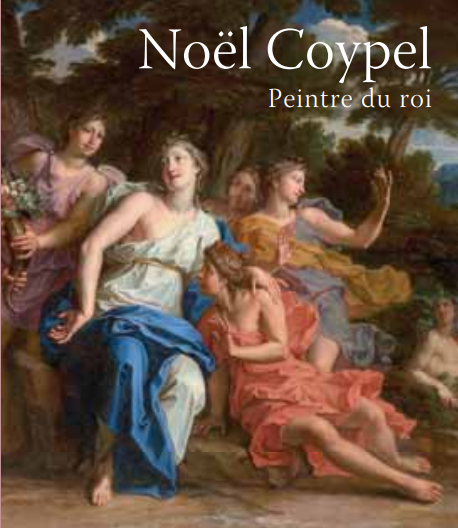

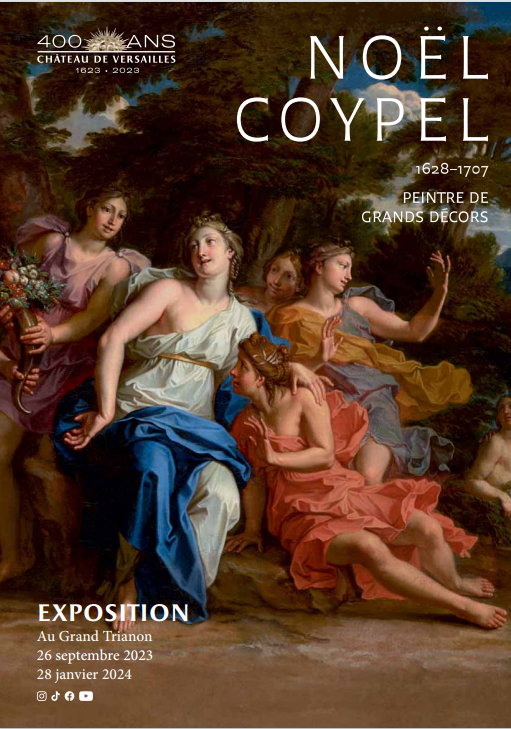

A partir de la fin des années 1680, Coypel élabore deux séries de peintures destinées à deux ailes différentes du Trianon. On y retrouve les deux figures que la flagornerie officielle associe inévitablement au roi, le bel Apollon et le vigoureux Hercule. L’artiste y revient à un style plus galant, avec force nymphes et angelots. Même un sujet apparemment héroïque comme Apollon vainqueur du serpent python (entre 1700 et 1704) présente le dieu se reposant de ses efforts, l’image du monstre sanglant d’abord prévue ayant été masquée par l’artiste. Et l’Apothéose d’Hercule conduit dans l’Olympe est ensoleillée par la présence de deux putti rieurs voletant au milieu de la toile, au-dessus du char tiré par deux chevaux fougueux.

Pour donner une image aussi complète que possible de l’art de Coypel, qui fut ensuite un peu oublié au profit de ses fils Antoine, peintre du plafond de la chapelle royale de Versailles (1715), l’exposition inclut également des « dessins d’Académie », nus masculins dessinés à la sanguine et hachurés à la craie blanche, destinés à servir de modèles aux élèves de l’Académie à Rome. Elle s’attarde aussi sur les travaux perdus ou jamais exécutés par Coypel, et éclaire un aspect moins connu de son œuvre : les cartons de tapisserie qu’il exécuta à l’intention de la manufacture des Gobelins. Même abîmées par le découpage en lés et par l’usage auquel ils ont été soumis, ces grandes toiles dont la restauration a voulu respecter les lacunes causées par le temps conservent la fraîcheur de leur coloris. Et comment ne pas être frappé par la toute première œuvre que l’on découvre, cet étonnant Portrait de famille récemment réapparu dans une collection suisse, et dont les spécialistes ignorent encore exactement avec qui le peintre s’est représenté au second plan, en laissant en pleine lumière celle qui pourrait bien être sa deuxième épouse, derrière laquelle sa fille d’un premier lit, peut-être, tient un portrait de sa mère, la première madame Coypel. L’image en tout cas est saisissante par le naturel des postures et la richesse des couleurs, et invite à se laisser séduire par un artiste capable de charmer, même sur commande.