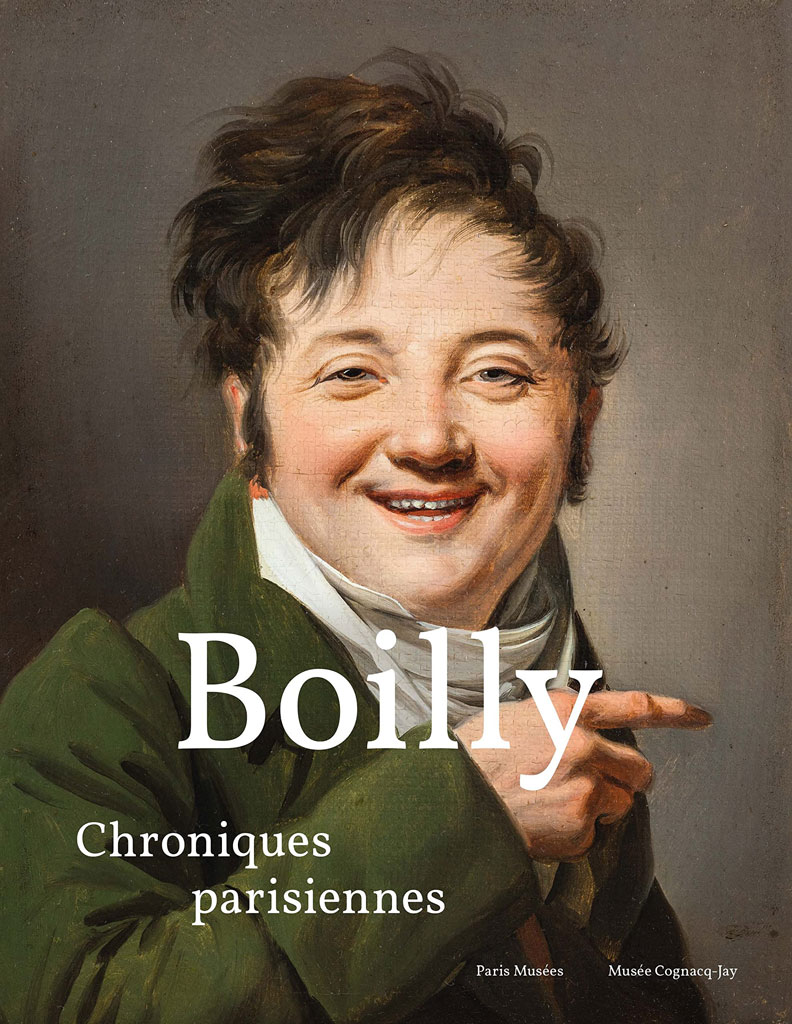

Si l’on se fiait seulement à l’affiche qui fleurit depuis peu dans les rues de la capitale, Louis-Léopold Boilly (1761–1845) aurait été plaisantin. C’est un Boilly hilare qui a en effet été choisi pour attirer les visiteurs, un autoportrait en « Jean qui rit » peint vers 1810, qui fait pendant avec un « Jean qui pleure » : pour cette moderne variation sur l’opposition entre le joyeux Démocrite et le sombre Héraclite, l’artiste aurait donné les traits de son père au pleureur, une version postérieure – indépendant de la volonté du peintre – leur attribuant même une signification politique sous le titre « Le Libéral » et « L’Ultra ».

Un plaisantin, donc, qui n’aimait rien tant que se moquer du monde, en nous faisant prendre des vessies pour des lanternes. On lui prête même l’invention du terme désignant un genre dont il fut l’un des meilleurs représentants : le trompe‑l’œil. Ce que l’on appelait jusque-là « Tableau à l’imitation d’un dessin », « Tableau à l’imitation d’un bas-relief », etc., devient en 1800, grâce à Boilly, un trompe‑l’œil. Renouvelant l’anecdote du peintre antique Zeuxis, Boilly fait de nous tous des oiseaux dupés, sinon par l’une de ces grappes de raisin qu’il peignit aussi, du moins par ces faux fatras où se superposent faux dessins, fausses gravures et fausse vitre brisée (d’un hyperréalisme diabolique) à l’intérieur d’un cadre tout aussi faux. Plus fort encore, Boilly commence par peindre une scène de rue intitulée La Queue au lait ; puis il peint une autre toile, un trompe‑l’œil qui donne l’impression que l’on contemple une gravure tirée de La Queue au lait, alors qu’il s’agit d’une peinture en grisaille ; et enfin une troisième œuvre, tout aussi trompe‑l’œil, réunissant des papiers de couleur (faux), des caricatures (fausses) et une esquisse à l’huile (d’autant plus fausse qu’on n’en a jamais retrouvé la trace) du chevale du cheval tirant la charrette de distribution gratuite de lait… Il y a quelque chose de vertigineux dans le jeu de mise en abyme auquel se livre Boilly, et l’on commence à voir que la plaisanterie va loin. L’artiste savait aussi peindre comme s’il dessinait, en témoigne ses Trente-trois têtes d’expression, grisaille peinte à l’huile à l’imitation du crayon (apparemment, au cours de la préparation de l’exposition, une restauratrice de peintures ne s’y était pas intéressée, persuadée qu’il s’agissait d’un dessin…).

La caricature était certes l’un des domaines où Boilly excellait, comme le montre sa série de « Profils et grimaces », lithographies réalisées dans les années 1820, illustrant non seulement les sept péchés capitaux ou les cinq sens, mais aussi tous les usages et travers de la société. Il fut surtout un étonnant portraitiste, connu pour ses petits formats dont on affirme qu’il les peignait en deux heures, sans aucun dessin préparatoire, et en les faisant ensuite sécher dans la gouttière du toit de sa maison. Il en aurait peint quelque quatre mille cinq cents en trois décennies : des hommes, des femmes, des enfants, des militaires, des ecclésiastiques, des jeunes, des vieux, des beaux, des laids, des Anglais, des Russes et même des Américains…

La facette aujourd’hui la plus connue de Boilly est celle qui vaut à ses œuvres d’être présentes en nombre au Musée Carnavalet, et l’exposition que propose actuellement le Musée Cognacq-Jay ne manque pas de le rappeler dans son sous-titre : « Chroniques parisiennes ». Piéton de Paris, Boilly se situerait ainsi entre Louis-Sébastien Mercier et Balzac, faisant défiler les différentes classes de la société de son temps, immortalisant des pratiques oubliées (comme cette Planche permettant de traverser les rues inondées par l’averse sans crotter ses souliers), trouvant spectacle dans la foule, qu’elle soit paisible ou déchaînée – non par la fureur révolutionnaire, mais par la gratuité d’une distribution alimentaire, « de vin et de comestibles à l’occasion de la fête du roi », par exemple, ou par celle d’un spectacle offert au public à l’Ambigu-Comique : ruée, bousculade, on se marche sur les pieds, on tire, on pousse. Ces scènes de foule en très grand angle posent aussi la question des moyens utilisés, l’inventaire après décès indiquant qu’il possédait un grand nombre de camera obscura (de camerae obscurae ?). Les différents états de certaines œuvres permettent de reconstituer le processus que le peintre suivait pour ces compositions les plus ambitieuses : esquisse préparatoire au crayon pour l’ensemble, études à l’huile pour les différents groupes de personnages, susceptibles de réemploi d’une œuvre à l’autre, esquisse au pinceau et à l’encre de Chine sur toile préparée (l’exposition en propose un fascinant exemple, Les Coucous sur le quai des Tuileries, projet laissé inachevé), puis mise en couleur.

Boilly aimait manifestement le théâtre et ses spectateurs, lui qui habita longtemps rue Meslay, tout près des boulevards et de leurs salles de divertissement – il n’est pas du tout impossible qu’Alexandre Trauner ait observé de près certaines de ses toiles pour imaginer les décors des Enfants du paradis –, il ne dédaignait pas de représenter les marionnettistes, et il peignit même des éléments de lanterne magique.

Enfin, en bon artiste du XVIIIe siècle finissant, Boilly pratiqua aussi la galanterie, produisant des scènes friponnes destinées à une clientèle avertie, où l’on retrouve la facture brillante mise au point par Fragonard et prolongée par son élève Marguerite Gérard : évocation des moments qui précèdent directement ou suivent immédiatement les moments de libertinage, et pas seulement entre un monsieur et une dame, les plaisirs saphiques n’étant pas oubliés. Dans ces scènes-là, Boilly renonce à jouer un rôle, alors que son goût pour la plaisanterie lui faisait généralement inclure son effigie dans les scènes urbaines qu’il peignait. Autodidacte, sans maître ni disciple, n’ayant jamais pratiqué la peinture d’histoire ou aucun des « grands genres », Boilly n’en fut pas moins un peintre reconnu, et mérite mieux que l’appellation de « petit maître ». D’ailleurs, en soulignant notamment sa fascination pour les appareils optiques et les questions de reproductibilité des œuvres, l’exposition montre bien qu’il ne fut pas un petit plaisantin, mais un grand plaisantin.

Catalogue dirigé par Annick Lemoine et Sixtine de Saint-Léger. 160 pages, 22 x 28 cm, broché, 29,90 euros. Paris Musées, ISBN 978–2‑7596–0518‑7