Les anniversaires, tous les anniversaires se doivent désormais d’être fêtés, les cinquantenaires, les centenaires et peut-être même d’autres aussi. On nous dit que l’exposition inaugurée au Centre Pompidou ce mercredi 21 octobre commémore les 150 ans de la naissance de Matisse. Avec un an de retard, donc, puisque c’est en 1869 que le peintre est né. Mais a‑t‑on vraiment besoin d’un prétexte pour célébrer l’un des plus grands peintres français du XXe siècle ? Non, puisqu’en 2012, le même Centre Pompidou présentait « Paires et séries » ; en 2002, « Matisse-Picasso », coproduit avec la RMN, occupait le Grand-Palais ; et en 1993, « Matisse 1904–1917 » se focalisait sur une période particulièrement féconde. Et l’on ne parle même pas de « Matisse, Cézanne, Picasso… l’aventure des Stein » au Grand-Palais en 2011. Autrement dit, Matisse peut tous les cinq ans revenir sur le devant de la scène parisienne sans jamais cesser de déplacer les foules.

Cela dit, et il faut reconnaître que le Centre Pompidou n’en fait pas mystère, cette exposition, qui rassemblent environ 220 œuvres, repose pour moitié sur ce que possède le Musée national d’art moderne (et encore, ne sont montrés que les deux tiers du total détenu). Autrement dit, si vous avez l’habitude d’écumer les collections permanentes au fil de leurs présentations successives, renouvelées chaque année, vous reconnaîtrez la majorité des toiles exposées. L’autre moitié se compose pour une bonne partie d’œuvres provenant des deux musées Matisse existant en France : celui du Cateau-Cambrésis, ville natale de l’artiste, et celui de Nice, où il décéda ; le musée de Grenoble a généreusement envoyé deux fleurons de sa collection, Les Tapis rouges (1906) et surtout le grand Intérieur aux aubergines (1911).

Pour le reste, rien n’a été emprunté à Saint-Pétersbourg, ni La Danse (que la Fondation Louis Vuitton avait fait venir en 2015), ni La Desserte rouge ; rien à Chicago non plus, donc pas question de voir les stupéfiantes Demoiselles à la rivière de 1916, qui appartiendraient aujourd’hui à la France si la redoutable Domenica Walter n’avait pas jugé bon de se débarrasser de ce chef‑d’œuvre acheté par son défunt époux Paul Guillaume.

Malgré tout, les collections nationales françaises sont suffisamment riches pour donner un aperçu large et complet de toute la carrière de Matisse. C’est pour des prêts de dessins que des collections particulières semblent surtout avoir été sollicitées : on s’en aperçoit dans les petites « salles d’art graphique » que propose le parcours de l’exposition, chronologique, juxtaposant pour chaque période une grande salle où sont réunies les peintures, avec souvent quelques sculptures au centre, et un espace de moindres dimensions, où sont principalement accrochés dessins et gravures. On ne s’attardera pas trop sur le sous-titre « comme un roman », qui renvoie au livre d’Arago, Henri Matisse, roman paru en 1971 ; une des constantes de l’exposition est en revanche la reproduction, dans chaque salle, d’un paragraphe tiré d’écrits critiques publiés aux diverses époques envisagées, qui éclairent aussi la réception de Matisse au fil du temps.

C’est d’abord à l’angoisse de l’influence que Matisse aurait pu être vulnérable, et ses premières années le voient passer d’un mentor à un autre, alors même qu’il tente de découvrir sa personnalité propre. Elève de Bouguereau à l’Académie Julian, puis de Gustave Moreau aux Beaux-Arts, il se retrouve sans maître quand le second meurt en 1898. A bientôt 30 ans, le peintre se cherche encore, à travers des paysages où se lit l’influence de Cézanne. La découverte de Signac l’incite à éclaircir sa palette, mais il reste comme extérieur au poudroiement multicolore du pointillisme, dont se pare la surface de certaines natures mortes. La rupture avec ce néo-impressionnisme sera consommée après Luxe, calme et volupté. Ce n’est pas un hasard si cette toile a été attribuée en 1985 au Musée d’Orsay : peinte en 1904 à Saint-Tropez auprès de Signac lui-même, elle marque la fin d’une époque car dès l’été suivant, avec Derain, Matisse inventera le fauvisme. C’est avec les paysages de Collioure que la couleur s’affirme et s’étend sans autre raison d’être que sa propre somptuosité, comme si l’espace perdait toute structure, tout relief, ainsi que l’illustre bien La Sieste (1905). Dans cet intérieur/extérieur, une porte-fenêtre laisse voir un paysage certes plus clair que la pièce représentée tout autour, mais sans que la frontière entre les deux univers soit très nette. C’est l’époque où le Fauve en chef théorise : « Un tableau fauve est un bloc lumineux formé par l’accord de plusieurs couleurs, formant un espace possible pour l’esprit ».

Le fauvisme n’a qu’un temps, et de cette décomposition de la forme surgit un retour du trait, du cerne noir qui revient délimiter les figures. Aplat noir aussi pour la sobre Porte-fenêtre à Collioure (1914), très loin de l’explosion chromatique qui a précédé. L’artiste atteint la maturité en même temps que se déroule la Première Guerre mondiale ; c’est alors qu’il crée ses œuvres les plus radicales, comme en concurrence avec le cubisme. Viendra après le conflit ce « Retour à l’ordre » dont Matisse a sa part. S’il poursuit dans la voie d’arrière-plans toujours plus décoratifs, où se rapprochent les tissus à ramages plus ou moins exotiques, l’artiste cherche aussi à inscrire les corps en volume dans ces espaces qu’on aurait cru en deux dimensions. Alors que l’Intérieur aux aubergines mentionné plus haut assimilait planchers et murs en une seule surface plane ornée des mêmes motifs du sol au plafond, les Odalisques déclinent inlassablement cette nouvelle problématique.

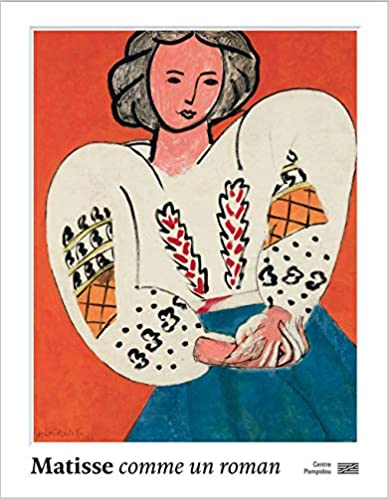

Nouveau retour de balancier dans les années 1930. La commande de La Danse par le Dr Barnes réoriente Matisse vers la simplification des silhouettes et vers une palette plus limitée. C’est seulement à la décennie suivante que la couleur fera sa réapparition triomphale, poussée à son intensité maximale : tricolore de La Blouse roumaine (1940), bigarrée dans les différents Intérieurs de cette époque, pour abouti bientôt aux contrastes éclatants qui caractérisent Jazz, livre rassemblant vingt planches réalisées grâce à la technique des papiers gouachés, découpés et collés qui l’occupera jusqu’à la fin de sa vie. C’est l’époque où Matisse est omniprésent dans la revue Verve lancée en 1937 par l’éditeur Tériade, sur les couvertures mais aussi dans des numéros à lui spécialement consacrés. Excluant tout souci de volume, les blocs colorés se constellent de motifs végétaux en forme d’algue qui envahissent tout, jusqu’aux vitraux que l’Eglise lui commande après la guerre.

Bien qu’incapable de peindre, Matisse trouve grâce aux ciseaux le moyen de produire d’immenses compositions. Après le diptyque Polynésie, le ciel et Polynésie, la mer, cartons de tapisserie destinés aux Gobelins (1946), l’exposition s’achève inévitablement sur ces chefs‑d’œuvre que sont les Nus bleus (trois d’entre eux sont présentés) et La Tristesse du roi (1952), gigantesque collage où les formes tournoyantes répondent à la gaieté des couleurs, et dont on serait tenté de dire qu’il porte bien mal son nom, si son concepteur n’y exprimait une nostalgie de fin de vie. Loin de l’inquiétude de l’autoportrait de 1900 exposé dans la première salle, loin de l’insolence de son autoportrait fauve de 1907 visible dans la deuxième, cette variation sur Salomé devant Hérode est aussi un ultime hommage à la musique et surtout à la danse qui l’aura toujours inspiré.

Catalogue sous la direction d’Anne Verdier, textes de Serge Lasvignes, Bernard Blistène, Gaku Kondo, Claudine Grammont, Anne Théry et Rémi Labrusse. Centre Pompidou, 320 pages, 49 euros.