L’une de ses manifestations les plus récentes et les plus convaincantes éclate dans les emprunts judicieux, pour ne pas dire miraculeux, dont Matthew Bellamy, le leader de Muse, ne cesse d’agrémenter le rock enfiévré de son trio, avec le succès planétaire que l’on sait : la Casta Diva de Norma de Bellini, le deuxième concerto pour piano de Rachmaninov, le concerto pour piano n°1 de Tchaïkovski, les Nocturnes et Études de Chopin, les Variations Enigma d’Elgar, « Mon cœur s’ouvre à ta voix » extrait du Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, autant de citations assumées à partition ouverte, avec le savoir-faire et le respect inné d’un musicien qui s’échina sur son piano bien avant d’oser porter les doigts sur un manche de guitare. Se réclamant ainsi de l’esprit aussi irrévérencieux que baroque de Queen, lui aussi adepte de ces chapardages détonants – avec un n ou deux… –, Bellamy marie avec une opportunité déconcertante les fines mélopées romantiques et les riffs les plus rugueux. Et cela fonctionne merveilleusement. Qui l’eût cru ?

Et que dire également de l’avènement récent du métal symphonique ? L’alliance presque contre-nature de deux univers musicaux diamétralement opposés, du moins se le figurait-on jusqu’à ce que s’accomplisse l’improbable osmose. Rien a priori ne permettait de faire convoler ces genres quasi antithétiques. D’un côté, le classique avec son élégance, ses raffinements harmoniques, son sens des nuances les plus infimes. De l’autre, le heavy metal et sa brutalité innée, sa surenchère de puissance sonore, la pesanteur de ses riffs et de ses rythmes. On n’assortit pas la queue-de-pie au perfecto clouté. Et pourtant…

Forte de quelques prémices dont nous reparlerons plus loin – des œillades vers l’arithmétique sonore de la musique baroque et les élans lyriques de l’opéra, mais demeurées à l’état de clins d’œil –, l’invraisemblable fusion s’accomplit avec la naissance inattendue du groupe finlandais Nightwish. Dès 1996, ces mélodistes chevelus eurent le culot d’enrôler comme chanteuse Tarja Turunen, une authentique soprano formée à l’Académie Sibelius et au collège musical de Karlsruhe. Et voilà que sur des thèmes de guitare métallisés à souhait s’envolèrent ses vocalises, avec une surprenante justesse de ton, le tout nappé d’arrangements de claviers délibérément orchestraux. Aucun hiatus ni couac dans cette audacieuse synthèse. Pourquoi cela fonctionnait-il si bien ? Parce que le heavy metal portait en lui un sens inné de l’emphase, une puissance épique indéniable, un lyrisme triomphant et une virtuosité de tous les instants, fruit d’un travail instrumental acharné, toutes choses que beaucoup n’auraient jamais prêtées à ces barbares hirsutes. Voilà qui entrait en résonance avec une bonne part de la musique classique, autant dans les élans du Sturm und Drang que dans l’éloquence épique d’un Wagner ou d’un Mahler. Avec Nightwish venait de naître le métal symphonique, en toute légitimité.

Nombreux ont été ceux qui depuis se sont enfoncés dans cette brèche, avec un succès sans cesse croissant, au point de s’imposer comme la fraction la plus active et la plus prolifique de la scène rock actuelle. La présence de divas dans des groupes à décor philharmonique s’est multipliée : l’Américaine Amanda Somerville, Sharon Den Adel (Within Temptation, Pays-Bas), Simone Simons (le remarquable Epica, néerlandais également), Sabine Edelsbacher (Edenbridge, Autriche), Diane Van Gisbergen (Xandria, Pays-Bas encore), la Française Clémentine Delauney (Visions of Atlantis, Autriche) et tant d’autres. Ce qui impose d’ailleurs deux remarques concernant ce mouvement. La première est qu’il a propagé une appréciable féminisation du hard rock, jusque-là exclusivement gorgé jusqu’aux amygdales de testostérone triomphale. En second lieu, voilà une mouvance essentiellement européenne, et même continentale, éloignée des terroirs anglo-saxons, puisqu’il faut ajouter à notre liste une pléthore de groupes norvégiens et suédois. Ce symphonisme-là n’est guère buveur de thé…

Rock music et vieilles dentelles

Ces fiançailles entre rock et classique, bien qu’apparemment célébrées par l’actualité la plus brûlante, ne datent cependant pas d’hier. On n’en voudra pour preuve que notre intertitre a été emprunté à un numéro du vénérable magazine Best millésime 1973. Il faut en effet remonter à la fin des années soixante pour recenser les premières tentatives de fusion, pas toutes couronnées de succès, mais témoignant d’une volonté significative de synthèse. L’apparition de citations classiques et d’emprunts revendiqués sans honte procède en fait de l’incorporation de pianistes-organistes dans les groupes pop. Ceux-ci étaient jusque-là exclusivement composés de guitaristes et fidèles à des racines 100% américaines, du rock’n’roll de Chuck Berry au blues sous toutes ses formes. L’arrivée de jeunes claviéristes formés dans les Colleges of Music et rompus aux exercices classiques contribua à étoffer la pop music, à la rendre harmoniquement plus ambitieuse. Et ce fut plus fort qu’eux : il leur fallut déballer leurs références. L’heure était venue de verser du Bach dans son Presley.

Quelques tubes mémorables de cette époque héroïque sont ainsi fondés sur des partitions bien parcheminées. Le légendaire A Whiter Shade Of Pale de Procol Harum (1967) fit s’agglutiner plus d’un couple sur un habile montage de lignes mélodiques chipées à Jean-Sébastien Bach : la suite pour orchestre n° 3 en ré majeur, la Sinfonia en fa majeur de la cantate Ich steh mit einem Fuss im Grabe et quelques mesures de Wachet auf, ruft uns die Stimme, les énigmatiques paroles de Keith Reid étant agrémentées au passage d’une citation d’une chanson de Purcell. Un joli puzzle qui à aucun moment ne parut décousu ou forcé, tant ces références entraient en parfaite résonance avec l’atmosphère fantomatique voulue par Gary Brooker et Matthew Fisher, les deux claviéristes du groupe.

Un an plus tard, un autre hit single légendaire emprunta une voie identique, le fameux Rain And Tears d’Aphrodite’s Child (1968), pour lequel un Vangelis alors débutant réorchestra avec subtilité l’inusable Canon en ré majeur de Pachelbel. Toujours en 68, mais de l’autre côté de l’Atlantique, Vanilla Fudge enregistrait sur un 45 tours devenu culte ce qui allait devenir l’un de ses morceaux de bravoure sur scène : un medley d’une grandiose intensité tragique de la Lettre à Elise et de la Sonate au clair de lune (Für Elise).Puis ce fut au tour des Néerlandais d’Ekseption de se hisser tout en haut des hit parades avec un autre 45 tours reprenant en face A la 5ème de Beethoven (The Fifth), avant de s’attaquer au verso à la Danse du sabre de Katchatourian.

D’autres marquèrent aussi leur tempo en mode classique, mais en se limitant à des citations fulgurantes, traitées en intermèdes au cœur de leurs morceaux : les Doors de Jim Morrison placèrent au sein de Spanish Caravan (1968) une échappée belle sur l’Asturias d’Isaac Albeniz, tandis que les Belges de Wallace Collection, allant jusqu’à adopter la queue-de-pie et une petite section de cordes, immisçaient dans le refrain du fructueux Daydream (1969) un aimable canotage sur le Lac des Cygnes.

Tous ces hommages étaient fort respectueux, élégamment pratiqués, l’œuvre de jeunes gens bien éduqués, mais ce ne fut pas toujours le cas. Dès 1969, un authentique virtuose des claviers, le britannique Keith Emerson, allait avec The Nice soumettre ses partitions patinées à un traitement de choc électrique proche de l’insurrection, voire du ravage délibéré. En plus de truffer ses compositions de citations brutales de Bach, Sibelius, Janacek, Dvorak et autres, dans des contrastes abrupts volontairement iconoclastes, Emerson les massacrait sur scène, non qu’il ne les exécutait pas parfaitement, mais parce qu’il les accompagnait d’une scénographie attilesque, escaladant son orgue Hammond, le renversant, plantant des poignards dans les claviers. Le Concerto brandebourgeois n°6, publié en 45 tours sous le titre Brandenburger (1968), subissait régulièrement ce sort peu enviable. Ici, la fusion tournait à l’effusion, l’hommage à l’outrage, dans un « À bas les vieilles idoles ! » qui, autant que les crémations de guitares de Jimi Hendrix, régalait évidemment les foules d’adolescents rebelles.

Restait à cette génération à oser la plus difficile des synthèses : acoquiner leurs groupes avec un orchestre symphonique, ce qu’ils n’hésitèrent pas à expérimenter, avec plus ou moins de réussite toutefois. Les premiers à s’y risquer furent les Moody Blues, dès 1967, pour l’album Days of Future Passed, enregistré avec le London Festival Orchestra. Les bases de cette collaboration dénotent une prudence évidente. Le groupe assume ses chansons d’un côté, l’orchestre intervient du sien pour des intermèdes qui doivent plus à Gershwin et Bernstein qu’à Mozart. Une stratégie musicale qui évite les chocs temporels trop crus et les équilibrages périlleux. Timidité récompensée : Nights In White Satin devient un tube immortel, souvent passé en radio avec son épilogue symphonique.

En 1969, les hard rockers de Deep Purple s’y aventurent à leur tour, pour leur Concerto For Group & Orchestra en compagnie du Royal Philharmonic Orchestra. L’échec est pathétique. La connivence proclamée par le titre reste vœu pieux et lettre morte. D’un côté, les musiciens classiques se demandent ce qu’ils font là avec ces chevelus bruyants et ne se sentent visiblement pas concernés. De l’autre, le groupe, entraîné dans cette galère, plutôt contre son gré, par son organiste Jon Lord, ne paraît voir dans la chose que la perspective de fissurer, à grands coups de riffs au marteau-pilon, l’émail des dents de ces pandas endimanchés censés l’accompagner. Le tout sur une partition pompeuse, alourdie des clichés les plus ampoulés, où jamais classique et rock ne s’accordent. The Nice ne réussira pas davantage l’année suivante, avec son Five Bridges enregistré avec le Sinfonia of London : la composition de Keith Emerson y est tout aussi grandiloquente que stérile, en dépit de références moins passéistes. Pink Floyd s’y essaie lui aussi, avec Atom Heart Mother (1970), en s’imaginant que son ultramodernité ne peut décemment cohabiter qu’avec la musique dite contemporaine et ses dissonances choisies. Il fait appel à Ron Geesin, maître du genre, pour l’approvisionner en couinements savants pour orchestre, cuivres et chœurs. On en sommeille encore…

Il faudra en fait attendre le Procol Harum Live With The Edmonton Symphony Orchestra (1972) pour obtenir une symbiose digne de ce nom. Son accomplissement tient simplement au fait que le pianiste Gary Brooker a composé des arrangements orchestraux qui prolongent et amplifient les éléments romantiques déjà inscrits dans la musique baudelairienne du groupe. Aucun conflit possible, donc. La bonne recette était celle-là. Le fait est que les rockers ne conservèrent par la suite de ces tentatives que le souvenir de leurs errements et s’abstinrent pour un long moment de confronter leurs Fender aux Stradivarius.

Reste qu’un genre était resté à l’époque à l’écart de ces tentatives de rapprochements : l’opéra. Certes, on vit fleurir à partir de 1968 un fringant bâtard nommé opéra rock. Le SF Sorrow des Pretty Things, l’illustre Tommy des Who et le Arthur des Kinks en lancèrent la mode. Mais si l’on excepte la présence d’une ouverture, les distributions de rôles pour divers personnages et un livret fondé sur une histoire continue, les emprunts à l’opéra s’arrêtent là. Kinks et Who récidivèrent par la suite, mais le genre s’éteignit bien vite, car trop gourmand en moyens de production. Il ne fit que démontrer la vanité de son intitulé, lui qui devait moins à l’art lyrique qu’à la simple comédie musicale. Les Allemands d’Avantasia ont heureusement repris le flambeau depuis peu, avec davantage de légitimité.

Innutrition et médiations

Les années soixante-dix marquèrent une nouvelle étape dans la fusion rock-classique, affichant davantage de maturité et de maîtrise. L’avènement du rock dit progressif, fondé sur des structures musicales plus complexes et un niveau technique considérablement plus élevé, en fut le principal ferment.

L’exploitation plus subtile de la musique classique s’y effectua d’abord au niveau instrumental. L’on assista ainsi à l’introduction de sonorités jusque-là inédites : voici que déboulèrent des violonistes à la virtuosité débordante, tels Darryl Way (Curved Air), Jerry Goodman (The Flock), David Cross (King Crimson), Eddie Jobson (UK), et des flûtistes, comme Peter Gabriel (Genesis), Ian Anderson (Jethro Tull), Ian Mac Donald et Mel Collins (King Crimson). Une présence qui élargit le spectre musical des groupes et contribua à imposer une rigueur formelle plus poussée, au-delà d’un naturel classicisme de jeu. Côté équipement, l’utilisation du mythique mellotron aux oniriques sonorités orchestrales, puis des synthétiseurs et des samplers, permit aux groupes progressifs de déployer une palette symphonique sans avoir à recourir à de véritables sections de cordes, ce qui évita bien entendu le problème des chocs culturels précédemment rencontrés. Ces claviers sophistiqués présentaient le double avantage de la commodité et de la docilité…

Bien sûr, dans cet apport de références classiques à un rock plus élaboré, beaucoup en restèrent au niveau de la citation. Renaissance plaçait en guise de solos d’aristocratiques déboulés vers les sonates pour piano de Beethoven. Curved Air revisitait Vivaldi à grands élans de violon électrique nimbé de feedback et de réverbération. Le flûtiste échassier de Jethro Tull empruntait à Bach sa deuxième suite en si mineur pour luth afin de charpenter son illustre Bourée. Emerson, Lake & Palmer consacraient un album entier, devenu mémorable, à la réinterprétation des Tableaux pour une Exposition de Moussorgsky, remarquée pour ces généreuses débauches de Moog Synthesizer – hommage indirect au précurseur Walter Carlos, futur Wendy, qui avait adapté Bach à cet instrument sophistiqué. Jusqu’à Sting en personne, l’élégant Policeman, qui a une date plus récente cita la romance du Lieutenant Kijé de Prokofiev au beau milieu de son pathétique Russians.

D’autres manifestèrent cependant une subtilité supérieure dans la recherche alchimique de cette osmose. S’abstenant de citer, ils procédèrent par imprégnation, se nourrissant des structures harmoniques du classique pour étayer leurs compositions sans jamais chiper directement telle ou telle mélodie. Telle était la démarche notamment suivie par Yes, dont les interventions du guitariste Steve Howe, surtout à la guitare acoustique, suivent bien des schémas baroques, tandis que celles du claviériste Rick Wakeman se développent à partir de cellules mélodiques empruntées au romantisme. Il en va de même dans les parties de claviers de Tony Banks dans Genesis, particulièrement dans les variations rythmiques et les constructions en arpèges du fameux prélude de Firth of Fifth, où le classicisme est une évidence d’esprit plus que de copie. Et comment ne pas évoquer le mariage parfait entre la pop et le symphonique proposé par Electric Light Orchestra, cet héritier futé des Beatles, magnifiant tous ses refrains enjôleurs par la présence d’une section de cordes permanente, en trio ou quatuor ? Son titre-roi, Roll Over Beethoven, résume à lui seul toute sa démarche. Il est évident qu’avec ces groupes, comme avec King Crimson ou UK, l’on est passé de la reproduction à l’innutrition.

Cette mutation s’avère plus sensible encore chez les grands virtuoses de la guitare électrique qui ont nourri leurs solos de leurs amours classiques, les dotant ainsi d’une qualité mélodique qui leur fit dépasser le stade de la pure exhibition technique. L’un des morceaux-rois de Deep Purple, Highway Star (1972) en est la parfaite illustration. Le sombre Ritchie Blackmore y multiplie les emprunts d’écriture aux concerti de Vivaldi : progression d’accords en marche d’harmonies, cellules rythmiques en double croche, arpèges ascendants. Le tout avec un naturel confondant, comme si cela avait toujours été partie intégrante du heavy metal du groupe. Dans le même ordre d’idées, il faut évoquer l’Allemand Uli Roth, ex-soliste des Scorpions, et le Suédois Yngwie Malmsteen, qui, outre leurs nombreuses interprétations d’œuvres classiques, bâtissent tous deux leurs cavalcades instrumentales en reprenant de façon subreptice les acrobatiques échafaudages harmoniques de Paganini. Une pratique que le dernier nommé illustre dans sa Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra Live with The New Japan Philharmonic (2000). Depuis ces précurseurs, la plupart des solistes supersoniques du heavy metal, à l’image d’Eddie Van Halen et de son tapping surexcité, gavent leurs interventions d’arpèges vivaldiens et de figures géométriques héritées du baroque, pour le plus grand bonheur d’adorateurs qui ingèrent ainsi de belles fournées de classique sans même s’en rendre compte.

Restait toutefois à nos jeunes gens à se confronter de nouveau au Grand Challenge, au Terrible Défi : acoquiner les riffs barbelés du rock avec ce monstre de velours qu’est l’orchestre symphonique, le tout en évitant de reproduire les erreurs du passé. Trois entreprises similaires, toutes datées autour de 2000, montrent que les groupes ont retenu la leçon des échecs et opté pour une même solution : le recours à un entremetteur, comme dans tout mariage difficile à nouer. Il s’agissait en l’occurrence de recruter un médiateur, un musicien suffisamment instruit de la culture classique et assez proche des impératifs rock pour éviter tout hiatus dans la confrontation des deux genres.

Les premiers à procéder de la sorte furent les enragés de Metallica, pour leur album S&M (1999), enregistré avec l’Orchestre Symphonique de San Francisco. Ils eurent l’intelligence de faire appel à leur compatriote américain Michael Kamen, diplômé de Juilliard, qui avait appris à entrelacer rock et classique au sein du New York Rock & Roll Ensemble. Compositeur de ballets, d’innombrables musiques de films, appelé dès qu’un rocker voulait vêtir ses refrains d’arrangements philharmoniques sans pour autant s’y sentir engoncé, il permit au rude heavy metal de Metallica de se fondre sans heurts dans un environnement symphonique.

Les Allemands de Scorpions suivirent la même démarche en 2000 avec leur album Moment of Glory, réalisé, excusez du peu, avec le Philharmonique de Berlin et Rostropovitch en personne. Cette fois, c’est le chef d’orchestre autrichien Christian Kolonovits qui est mis à contribution. Formé à l’Académie de musique et des arts de Vienne, un temps devenu claviériste dans le groupe de rock Milestones, le maestro viennois s’est partagé entre direction philharmonique, musiques de films et de spectacles, et est l’instigateur de concerts plus que populaires au cours desquels le Vienna Symphonic Orchestra reprend de grands succès pop et rock à la mode classique. Un médiateur parfait qui explique que l’album des Scorpions s’écoule en toute fluidité.

Les Allemands de Scorpions suivirent la même démarche en 2000 avec leur album Moment of Glory, réalisé, excusez du peu, avec le Philharmonique de Berlin et Rostropovitch en personne. Cette fois, c’est le chef d’orchestre autrichien Christian Kolonovits qui est mis à contribution. Formé à l’Académie de musique et des arts de Vienne, un temps devenu claviériste dans le groupe de rock Milestones, le maestro viennois s’est partagé entre direction philharmonique, musiques de films et de spectacles, et est l’instigateur de concerts plus que populaires au cours desquels le Vienna Symphonic Orchestra reprend de grands succès pop et rock à la mode classique. Un médiateur parfait qui explique que l’album des Scorpions s’écoule en toute fluidité.

Dernier exemple de cette nouvelle façon de procéder, les Anglais de Yes appelèrent pour leur Magnification (2001) un autre de ces versatiles intermédiaires, l’américain Larry Groupé, prolixe compositeur de musiques de films, un genre on ne peut plus en équilibre entre symphonisme classique et mélodies modernes. Yes lui proposa le challenge subtil de remplacer toutes ses partitions de claviers par des interventions orchestrales. Si l’on y perd en pétillant faute d’un Wakeman pour épater son monde, la musique du groupe y gagne en ampleur, ce dont elle n’avait pourtant jamais manqué.

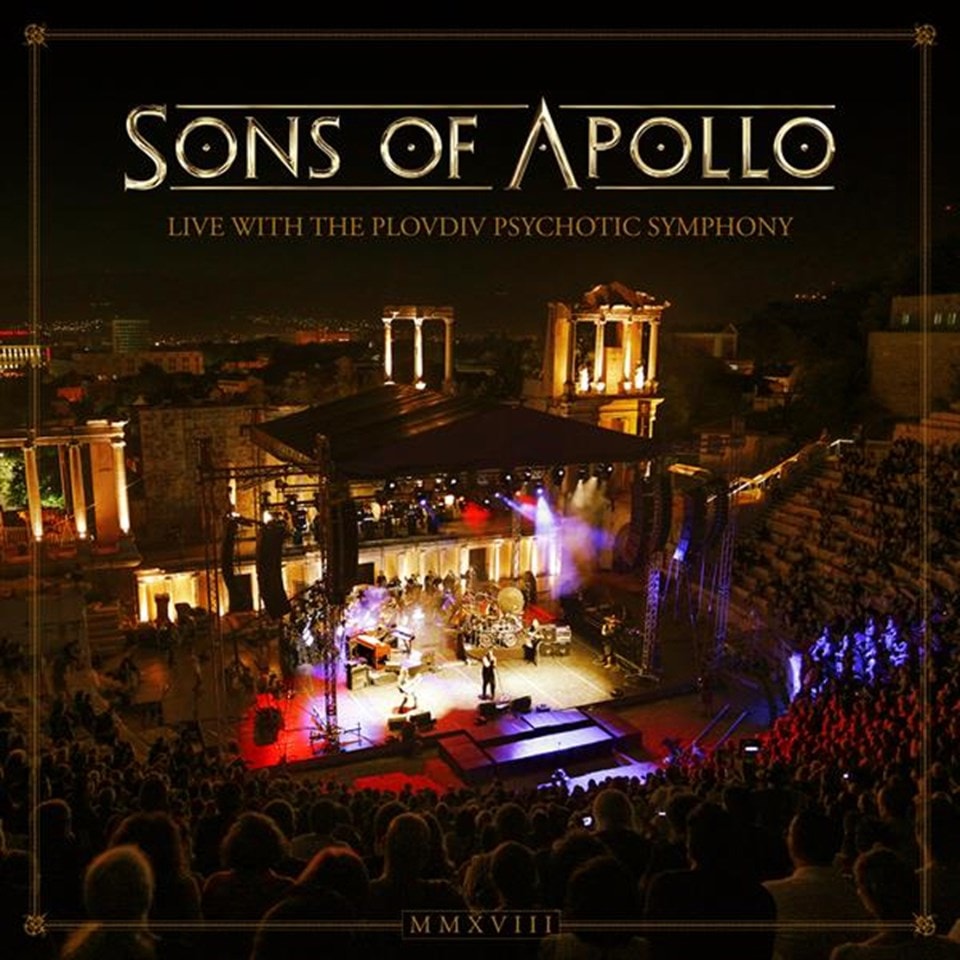

Depuis, les rencontres entre groupes et orchestres se sont multipliées sans incident regrettable, avec un naturel et une aisance d’exécution qui ont recueilli des avis unanimement positifs, et même d’éblouissantes réussites, comme le récent album en public des surdoués métalliques de Sons of Apollo admirablement épaulés par l’orchestre de Plovdiv.

Il nous reste pour conclure à évoquer quelques réjouissants cas extrêmes, d’improbables limites atteintes par certains musiciens culottés que nulle fusion n’effraie. Le premier d’entre eux s’inscrit dans la mode récente de réinterpréter de façon symphonique de grands standards du rock, mais sans les groupes concernés, et même, mieux encore, sans groupe du tout. On peut citer en exemples le spectacle Rock the Opera de l’Orchestre Philharmonique de Vienne, le Symphonic Rock du Vienna Symphonic Orchestra régulièrement repris, le show itinérant Queen Symphonic, parmi beaucoup d’autres. Amusant renversement des rôles, les rockers puristes n’apprécient que modérément ce qu’ils considèrent comme une version dénaturée de leur chère musique…

Autre avatar radical, le groupe finlandais Apocalyptica interprète le heavy metal le plus plombé qui soit en usant uniquement de violoncelles, en trio ou quatuor ! Certes, le son de ces vénérables instruments est copieusement trafiqué, mais le défi musical, pour osé qu’il soit, est parfaitement relevé. Du rock sans guitares ? Là encore, les headbangers radicaux rechignent à accepter cette hérésie, mais la réussite reste indéniable.

Il faut enfin saluer les Espagnols extravagants de Sinfonity. Il s’agit d’un orchestre de chambre d’une quinzaine de membres, originaire de Malaga, dirigé par le virtuose Pablo Salinas, et exclusivement composé de guitares électriques ! Ces hidalgos revisitent avec un bel entrain le répertoire classique et le moins que l’on puisse dire est que leurs interprétations des œuvres de Vivaldi est particulièrement convaincante, à se demander si le Prêtre Roux n’aurait pas dirigé cet orchestre lui-même s’il avait vécu à notre époque – d’autant qu’il possédait la coupe de cheveux idoine pour incorporer les rock bands les plus empoilés. Mais la connivence entre le Vénitien et le rock n’avait-elle pas été démontrée depuis longtemps ? Tout un symbole, d’une éloquence assez puissante pour encourager à l’avenir de nombreuses autres tentatives de ce genre. Cela dit, tout le monde sera quand même rassuré d’apprendre qu’aucune version rock de Così fan tutte ne soit envisagée…

Normalien, agrégé, Hervé Picart a mené une double vie aussi paradoxale que la fusion rock/classique. Il enseignait le jour latin, grec ancien et belles lettres, et devenait la nuit un critique musical frénétique, figure marquante de la presse rock, notamment dans le mythique magazine Best. Il se partage à présent entre ses activités de romancier (le récent Sienne marine) et celles de musicien électronique avec Ose.