Même si le lecteur français ne connaît pas la pièce de Schiller ou ne comprend pas la langue allemande, je pense que ce « trailer » laissera voir quelques moments forts du spectacle. C’est pourquoi il est inséré ici.

____________

Lorsque les portes s’ouvrent et que le public s’installe, le décor est déjà en place. Le décor, trente hommes nus, accroupis, de dos, comme attendant dans une fixité sculpturale le déchaînement du texte schillérien. Il n’y aura pas d’autre décor que ces hommes, souvent debout, dans leur nudité affichée et triomphante, sinon un espace vide, une boite aux parois changeantes, jusqu’à devenir miroir dans les dernières scènes.

Martin Kušej a choisi de concentrer l’œuvre, il a éliminé des personnages et a coupé le texte, en en gardant la substantificque moelle, c’est à dire notamment la beauté et la puissance des longues répliques des reines, les différentes scènes séparées par des silences ou par des explosions de la musique obsédante de Bert Wrede comme des stations, qui avancent jusqu’au dénouement.

Pour lui, cette histoire est celle de deux femmes isolées dans un monde d’hommes, d’où les trente figurants nus, tantôt groupe mobile, tantôt forêt de corps, tantôt peuple, tantôt en manteau, tantôt nus, tantôt nus mais chaussés, qui habitent la scène d’une manière étrange et presque agressive, et donnent un sens à l’ensemble de ce travail en singularisant les destins des deux femmes, s’appuyant chacune d’une manière différente sur les hommes qui les entourent.

C’est bien de cette différence qu’il s’agit, au centre du texte schillérien, entre une femme dont la réputation est celle d’une séductrice et d'une meurtrière, et l’autre, celle d’une femme de pouvoir, isolée n’arrivant pas à s’attacher les hommes et n'arrivant pas toujours a les commander, mais qui en reste aussi la victime.

Autour d’elles gravitent toutes les figures masculines possibles du jeune héros romantique qui donne sa vie, au chevalier bourru chargé de garder la reine d’Ecosse, en passant par les figures de conseillers comme William Cecil, ou par celle plus ambiguë de Robert Dudley, Leicester, peut être jadis aimé d’Elisabeth qui néanmoins aide (ou fait mine de) Marie Stuart à fuir.

Martin Kušej propose une mise en scène particulièrement rigoureuse, très concentrée (le spectacle dure 2h40 sans entracte), très forte, pour mieux faire émerger les étapes successives : situation de Marie, situation d’Elisabeth, demande par Marie d’une entrevue à (Elisabeth, qui n’a jamais eu lieu en réalité), intervention du jeune Mortimer, amoureux exalté en secret, entrevue avec Elisabeth (catastrophique), signature de la condamnation, jeu avec Davison, Intervention de Cecil, exécution, Regrets de la reine, Exil des conseillers, fin.

Martin Kušej a aussi réduit les conseillers et les personnages au strict minimum pour assurer la compréhension. D’une certaine manière, il fait du drame Schillerien une tragédie moderne, une confrontation de deux solitudes qui aboutit à une inexorable marche au supplice.

On connaît la rigueur du travail de Martin Kušej et son refus de la compromission et du décoratif. Marie Stuart est la confrontation de deux énergies du désespoir en quelque sorte.

Pour cela il s’appuie aussi sur la différence physique, vocale stylistique des deux actrices, Birgit Minichmayr (Marie Stuart) et Bibiana Beglau (Elisabeth) chacune à sa manière « déféminisée ».

Quand le spectacle commence, la messe est dite, en quelque sorte, puisqu’au-dessus du groupe d’hommes se balance une petite tête et une chevelure rousse, comme les têtes réduites des réducteurs de tête. Une sorte de trophée que les hommes ont obtenu presque à la dérobée, puisque William Cecil obtient en rusant de Davison la condamnation signée de la reine, qu’elle ne voulait pas rendre publique.

L’histoire de Marie Stuart est bien connue, déjà évidemment au XVIIIe (la pièce est de 1800), puis popularisée par l’opéra au XIXe, par Stephan Zweig et aussi par le cinéma au XXe, souvent caricaturée en la lutte contre le pot de terre (Marie) contre le pot de fer (Elisabeth).

On sait qu’Elisabeth a laissé Marie Stuart prisonnière 18 ans, qu’elle ne voulait pas la faire exécuter (d’autant que sa mère Anne Boleyn avait été décapitée), on sait que l’exécution a été obtenue par les conseillers au prix de luttes politiques longues, et le drame de Schiller montre les pressions dont elle est l’objet et les factions de la cour. Mais le drame de Schiller est aussi une réflexion sur la solitude du pouvoir et des êtres.

Pourtant le texte de Schiller développe aussi le choix d’Elisabeth de rester vierge et de se consacrer à son peuple. Martin Kušej a coupé notamment toute la rencontre avec l’ambassadeur de France qui est venu négocier un mariage avec le roi de France, où Elisabeth se plaint des exigences de son peuple qui lui veut un époux.

Du côté de Marie Stuart, elle est aussi entourée, mais Martin Kušej a là aussi éliminé des personnages, ne laissant autour d’elle que le geôlier Paulet, vieux chevalier un peu bourru et obtus, et le jeune Mortimer, son neveu, exalté défenseur secret (et amoureux) de la reine, qui ira jusqu’à se faire tuer seul, mort de héros romantique pour sauver la vie de Leicester, le second homme que Kušej laisse auprès de Marie, mais avec un rôle bien plus trouble, celui du lâche. En fait il y a dans la pièce 17 personnages, et une foule de figurants (femmes de ménages, gardes, hallebardiers etc…) il en reste huit chez Kušej ainsi que les trente figurants qui sont le contexte si présent et en même temps anonyme.

Tout se déroule sous des éclairages violents, avec une musique toujours urgente de pulsations presque corporelles. Certes, le drame est politique : il s’agit de savoir si on laisse en vie une menace pour la légitimité de la reine Elisabeth, fille d’Anna Boleyn et de Henri VIII et garantie de la stabilité religieuse instituée par Henri VIII, garantie de l’impossibilité du retour du catholicisme après l’expérience terrible de Marie Tudor, alors que Marie Stuart a autant de légitimité pour prétendre au trône, mais est catholique et (théoriquement) défendue par tout le monde catholique.

Au moment où la pièce commence, la situation a changé en Europe et la défense de Marie Stuart n’est plus aussi impérative, on cherche (et c’est le sens de la délégation française) a stabiliser l’Europe par de nouvelles alliances, du même coup le destin « géopolitique » des deux femmes devient aussi destin individuel et c’est ce que Martin Kušej cherche à saisir. De nécessaire politiquement la condamnation de Marie Stuart devient « emblématique » des orgueils humains.

Il met en scène deux femmes à qui l’on a enlevé la féminité, seulement à la fin les deux revêtiront des robes, l’une blanche (Stuart), celle de la suppliciée, l’autre (Elisabeth) rouge, celle de la sanglante. Mais au-delà de la caricature de cette opposition, les deux femmes sont pendant presque toute la pièce, déféminisées, la poitrine compressée. Marie Stuart est tenue en « laisse » par un cordon qui la tient au cou, en pantalon de survêtement, grossier, dégradant, asexué, Elisabeth en costume tailleur blanc avec un gant de cuir. Un seul moment apparaît en elle une sorte de faiblesse, comme une faiblesse structurelle, quand elle s‘écroule en vierge Marie des pietà médiévales, tableau vivant d’une force inouïe.

Deux voix s’opposent aussi, celle rauque, qui a perdu toute force apparente de séduction, de Birgit Minichmayr, extraordinaire Marie Stuart, qui semble tirer toute sa force de sa faiblesse, et l’autre, toute en autorité forcée de Bibiana Beglau, une Elisabeth force et fragilité, symétrique de sa rivale. La question des voix est d’ailleurs essentielle dans cette mise en scène très symphonique.

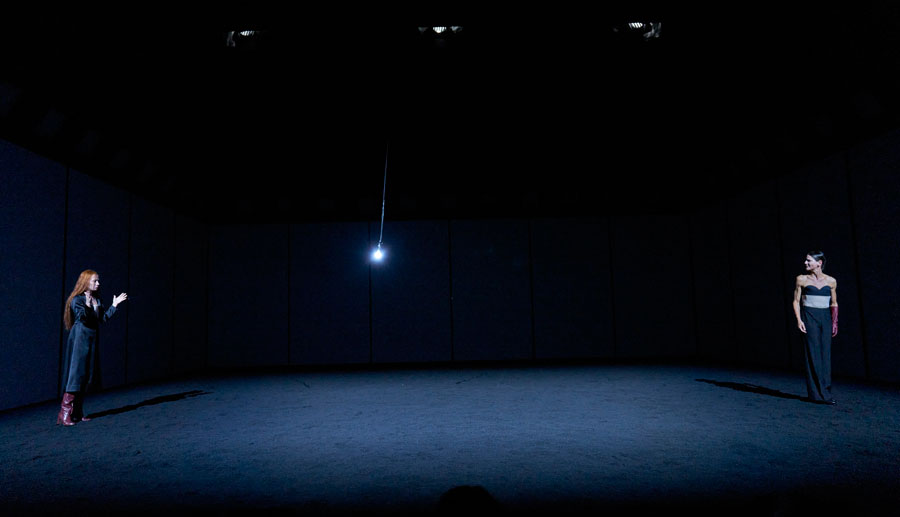

Évidemment la scène de leur rencontre, qui répétons-le n’a jamais eu lieu dans l’histoire, est une invention de Schiller qui sera reprise à l’opéra : une de ces scènes attendues de confrontation définitive. L’espace s’est vidé de tous les hommes, il n’y a plus que les deux « faibles » femmes qui rassemblent toute leur force pour être à la hauteur de l’enjeu, sans rien céder. Seul élément de décor, une lampe se balance de droite à gauche, comme si elle donnait tour à tour la lumière à l’une et à l’autre, qui est aussi image de fragilité. Le seul enjeu qui tienne, c’est le dernier mot. C’est Marie, traitant Elisabeth de bâtarde, qui va l’avoir, signant du même coup son arrêt de mort.

On se souviendra aussi du suicide de Mortimer, en scène, sanglant, un des moments les plus forts de la pièce, avec un Franz Pätzold incroyablement concentré (que nous l'avions vu dans le Don Juan de Molière signé Frank Castorf). C’est l’un des acteurs les plus doués de la jeune génération, il dit son texte avec un phrasé inouï, une voix ardente, jamais criée, et quand il est en scène, même muet, il toujours tendu, avec une présence incroyable, comme égaré avec des frémissements à peine perceptibles du corps ou du visage qui en disent long sur l’art de l’acteur. J’avais la chance d’être au premier rang et d’observer de très près ce qu’il est impossible de voir de loin.

Car la question du corps est évidemment centrale dans cette mise en scène non seulement avec les 30 figurants nus, essentiellement quand Elisabeth est en scène, en redingote (image de pouvoir, ou de privation érotique) souvent quand c’est Marie Stuart, des corps entre lesquels on circule, sur lesquels on s’appuie comme on s’appuierait à des murs, des arbres, des corps qui courent, qui hurlent, qui soulignent les crises,

des corps assassins qui badigeonnent les murs de sang, des corps présents et absents, ou des corps qui se lèvent pour saisir la tête de Marie qui se balance dans la première scène, comme des enfants cherchant à saisir un pompon au manège, des corps de jeu ou des corps de morts, étendus entre les épées quand Marie va mourir, ou recevant son corps qui s’écroule, des corps chœur muet dont la présence est obsédante et donne sens au drame. Corps-décors qui encadrent le drame, chosifiés et statufiés, mais aussi présence de chair, uniformes et différentes, une exposition presque muséale.

Mais il y a aussi les corps des comédiens, quelquefois enfermés dans des costumes qui les brident, ou bien dépoitraillés, dépenaillés, offerts (comme Mortimer, archétype du héros jeune et blond comme les blés arrivé dans un monde d’hommes qui le broient, ou celui plus buriné, vécu, fané de Leicester, l’acteur israélien Itay Tiran séducteur en ruine, dont il n’y a plus rien à tirer, qui cherche à garder un statut de vieux Don Juan auquel seul il croit. Mais du sauveur de Marie, ou de l’ex‑d’Elisabeth, qui croire, puisqu’il n’est plus rien que lâcheté, soupçonné d’avoir fomenté l’évasion ratée de la reine d’Ecosse, il prend peur, mais Mortimer est là pour s’accuser par son suicide.

Punition, il est envoyé vers Marie Stuart au moment où tout est fini pour recueillir sa confession (dans la pièce, c’est Melvil l’intendant qui la recueille), terrible scène où il arrose la reine de sa bouteille, comme une onction dérisoire, lui qui n’a cessé de porter une canette de bière pendant toute la pièce. Il assume toutes ses lâchetés d’homme quand la reine condamnée reconquiert sa dignité.

Il y a dans cette distribution comme un ensemble de voix différentes, d’émissions différentes, de phrasés différents qui finissent par faire cette symphonie hétéroclite et fascinante qui étouffe les deux femmes.

Autour d’Elisabeth, trois conseillers et un geôlier. Le geôlier c’est Paulet (Rainer Galke) vieux chevalier, vieux soldat, un peu rugueux, un peu brutal, dévoué à la monarchie. Le parfait soldat, obéissant et loyal, tout d’une pièce, à la voix forte et peu « éduquée » et puis il y a l’administrateur, secrétaire d’Etat, Davison, (Tim Werths, excellent), le fonctionnaire qui ne veut surtout pas être mêlé aux questions politiques et qui malgré lui est choisi comme « victime », l’anti héros, l’anti Mortimer dont on sent bien qu’il tient seulement au poste et surtout à sa peau. Voix calme, réservée, un peu raide, pas bien malin, il veut de la Reine Elisabeth une autorisation claire de transmettre la condamnation signée. Elle lui refuse cette possibilité et lui demande de la garder sous le coude, mais habilement William Cecil la lui soustrait de manière assez comique d’ailleurs et laisse « la justice suivre son cours » ignorant volontairement l’ordre d’Elizabeth.

Oppositions vocales aussi entre Talbot (Shrewsbury) et William Cecil (Burleigh), l’un Talbot (Oliver Nägele) à la voix plus vieillie, plus amène, aux intonations plus calmes et plus rondes du courtisan, représente une sorte de voie/voix médiane, l’autre, Cecil, (Norman Hacker qui offre une performance vraiment fabuleuse) voix affutée, à la diction extraordinaire, faisant poser une couleur sur chaque mot et chaque expression est l’exemple même de la voix exclusivement politique, dévoué à l’idée monarchique et au régime au point de trahir la volonté de la reine, l’exemple de celui qui est exactement plus royaliste que le roi. Les scènes entre Marie et lui sont évidemment presque caricaturales entre une humanité blessée, mais encore orgueilleuse et une élégance glacée qui semble imperméable à tout sentiment. Extraordinaire performance d'acteur.

La question du sentiment est d’ailleurs ce qui rend les deux femmes semblables et opposées.

Il faut souligner ici l'incarnation prodigieuse de Birgit Minichmayer et Bibiana Beglau, opposées physiquement et vocalement et pourtant si proches : « ma sœur » s’appellent-elles. Il y a entre elles cette sororité étrange de « sœurs ennemies ». La même solitude de reines, la même curiosité de se connaître et de se humer avant que de se parler. Chacune au milieu de leurs hommes, et chacune différemment.

Marie Stuart est déféminisée avons-nous souligné, elle est aussi « bestialisée », réduite à l’état de fauve en cage ; fauve, elle en a les cheveux roux en désordre, ceux de la sorcière, elle en a la voix rugissante, elle a le visage grossier, défait, la bouche lippue qui fut peut-être jadis attirante : elle n’est plus rien, et pourtant, elle reste elle-même, en ne renonçant jamais à ses droits ni à son orgueil de reine, cette femme qu’on a détruite, a le dernier mot face à Elisabeth, parce que ce qui lui reste, c’est la parole puisque son corps a été nié.

Elle en use parce qu’elle a vu en Elisabeth la faiblesse quand elle lui tend la main et qu’Elisabeth fait un infime mouvement pour la prendre, mais la retire et relance violemment la lampe au-dessus d’elles.

C’est pourquoi elle reconquiert grandeur et féminité au moment de la mort, dans cette robe blanche de victime, et elle meurt au milieu de ces hommes qui en recueillent le corps dans une image stupéfiante ; Birgit Minichmayr est tout à fait extraordinaire dans cette sauvagerie inattendue et exaltée et dans cette faiblesse incroyablement forte.

Bibiana Beglau, est sa sœur et son opposée. Elle est coiffée, soignée, lèvres minces, voix forte et contrôlée, mais toujours dans une tension insatisfaite, elle gère ses mouvements avec un contrôle totalement éberluant, quand elle parcourt la forêt d’hommes, elle frôle, elle effleure, elle se retourne et émerge comme d’un bosquet, et puis par moments, elle se laisse aller quand Leicester s’approche ou la touche comme une vieille conquête ou quand Mortimer lui est présenté, dont on la sent attirée : la chair du mâle dont elle est entourée l’attire et l’isole.

Elle aussi, c’est une victime des hommes et son pouvoir en dépend. Son mouvement quand elle s’écroule en pietà est totalement inattendu et d’une force inouïe parce que tous les hommes la soutiennent comme dans un tableau médiéval. C'est "la Vierge".

Elle signe d’ailleurs la sentence en traçant les lettres de sang E.L.I.S.A.B.E.T.H sur les dos des hommes, signant d’une certaine manière contrainte sur ces corps, comme une signature extérieure à elle-même et ne la reconnaissant pas complètement (la scène avec Davison qui ne sait comment se débarrasser de la condamnation signée est d’ailleurs volontairement grotesque).

Mais ce n’est pas tant quand elle s’oppose à Marie qu’elle est fulgurante, mais à la fin dans sa robe rouge, si serrée, avec son mouvement du corps qui est presque celui d’une geisha, comme si elle avait libéré son corps et reconquis une féminité, bien plus terrible que son état antérieur : avec ce corps de femme retrouvé, elle chasse ses conseillers qui l’ont trompée et contrainte et les bannit, et elle se retrouve seule, sans hommes, reproduite au miroir, seule au milieu du peuple (le public reflété par les glaces) mais totalement elle-même et reine. Les deux destins dans la mort et le pouvoir, retrouvent leur plénitude, l’une grâce à l’autre. Deux performances d’actrices simplement inouïes.

C’est un spectacle d’un tel niveau de jeu qu’il est difficile de s’en détacher, où tout participe et d’abord le corps de l’acteur, complètement maîtrisé, où une fois de plus se vérifient les théories de Diderot dans le Paradoxe sur le Comédien, où le sommet de l’émotion est produit au sommet du contrôle de soi, et c’est bouleversant ; c’est un spectacle où la langue est à un tel sommet que les larmes viennent tant le dire est beau ; c’est un spectacle qui est d’une telle rigueur qu’il semble simple, simplement réalisé, alors qu’il est bien plus complexe techniquement qu’il n’apparaît (les apparitions/disparitions, les changements de posture des figurants nus, les cloisons faussement fermées) c’est aussi un spectacle de rythmes, de musique obsédante, de bruits des pas, des corps qui courent et qui frappent le sol. C’est le spectacle total qui malgré les coupes, montre la force inouïe d’un des grands textes canoniques du théâtre allemand et aussi par contrecoup de tous les grands textes. Et l’on vient à se demander si un spectacle d’un tel contrôle, d’une telle perfection est possible en France, soi-disant pays du théâtre, de la langue et des grands textes…

Pour information, cette production entre au répertoire du Burgtheater de Vienne, dont le directeur est désormais Martin Kušej, qui était auparavant directeur du Residenztheater de Munich, il a entrainé avec lui dans la troupe viennoise Bibiana Beglau et Franz Pätzold que nous avions vus dans Don Juan de Molière, mise en scène Frank Castorf où Pätzold était Don Juan et Beglau Elvire. Alors, si vous passez par Vienne…

https://www.burgtheater.at

Ce spectacle est il accessible aux non germanophones ?Il semblerait que oui.

A Salzbourg il était surtitré en anglais, c'est peut être aussi le cas à Vienne.