…per una selva oscura

Les doigts sont-ils encore là ? demandent, tantôt ingénus, tantôt perfides, mais rarement avec humour ceux qui portent un regard qui sceptique, qui condescendant sur le Pollini du siècle nouveau. Car, on ne se lassera jamais de le dire, Pollini a changé, progressivement mais dans une direction claire, de refonte de son rapport physique à l’instrument, sans rien, par ailleurs, sacrifier de sa radicale éthique d’interprétation : le but reste le même, l’immédiateté maximale d’expression, l’élimination de tous les parasites du discours, de toutes les médiations superflues entre le texte et l’auditoire, de toutes les préméditations, précautions, concaténations, volontarismes. Mais avec d’autres moyens, ceux du chant à même la production du son, le phrasé, le sens musical allant droit à l’essentiel, se jouant dès l’impulsion du buste, dès la transmission du poids, les doigts s’étant faits réceptacles. Oui, les doigts de Pollini sont là, plus que jamais, ils pétrissent une pâte plus que jamais orchestrale, pas tant par la dynamique que la préparation de Fabbrini maintient dans une échelle restreinte, mais par le relief et la richesse de vibration de la note, la manière si particulière, née de la rencontre d’un pianiste spécial et d’un instrument spécial, qu’ont en particulier les tierces mediums et hautes de sonner, avec un brillant qui n’a rien de clinquant, mais toujours comme cuivrée. Les doigts sont là aussi au sens attendu, dont il faut bien rendre compte. Disons-le, même après la démonstration du printemps dernier, on n’attendait pas Kreisleriana à ce niveau d’achèvement pianistique, presque immaculé en plus de réinventer continûment la façon de faire écouter l'instrument.

Auparavant, c’est une Arabeske des plus personnelles qu’a proposées Pollini. L’Arabeske, bien des grands l’ont jouée, bissée, enregistrée, peu l’ont marquée comme ils ont marqué les oeuvres romantiques de grandes dimensions – on peut douter que Pollini ait fait partie des exceptions. La pièce, la plus accessible techniquement de tous les tubes romantiques, se donne avec la difficulté d’un Mozart. Il n’y a pas assez de notes, d’autant que dans les refrains on n’entend généralement que celles de la mélodie. Les deux mineures sont déroutantes, surtout la première, qui en ajoutant de la densité, du poids, ajoute du dénuement. Le Zum Schluss envoûte d’ordinaire comme le poète des scènes d’enfants mais la dernière mesure désarçonne presque tous les pianistes par son improbable distance conventionnelle dont on ne sait que faire. Pollini offre une réponse unitaire à toutes ces difficultés, en élevant la pièce de charme à autre chose qu’un lied sans paroles : une humoresque tragique. Les refrains sont tenus en une sobriété apparente, sous laquelle il est fait grand usage de l’arythmie mélodique qui fait le rubato propre à Schumann, et marque son écart net avec celui, presque inscrit dans le texte et de calcul savant et à long terme, de Chopin. Ce rubato-là s’entend non pas au changement de tempo entre groupes de quatre ou même une mesure, mais à la variation de durée de deux notes mélodiques, ou encore au vagabondage d’accentuation de la basse (qui chante ici comme rarement sans jamais, pourtant être timbrée ou détachée du flux legato, chose rare). Les mineures sont jouées en pleine lumière sonore, dans une violence d’expression à la limite du soutenable. La première est déclamée d’un souffle ff comme un sermon (les allergiques à l’absence de respirations chez Pollini en sont certes pour leurs frais). La seconde, désespérée, regarde très nettement vers la septième kreisleriana, et le postlude évoque un autre genre de détresse absolue, celle des Davidsbündlertanze. La tombée en ut majeur est une sentence martiale impitoyable. On peut contester tout cela, mais c’est une interprétation au sens le plus élevé et exigeant du terme, qui parvient à surprendre constamment sans se détacher au fond de la littéralité du texte (on entendu, au fond, le génie et les faiblesses de Schumann dans leur juxtaposition).

Kreisleriana est joué exactement selon cet esprit, et prend de suite la forme d’un corps-à-corps vertigineux, physiquement éprouvant pour l’auditeur aussi. Comme il l’a toujours fait, Pollini défend la version originale, rien que la version originale, refusant le panachage avec l’édition révisée. Un choix qui peut paraître anecdotique mais qui, chez un pianiste de cette culture et de cette méticulosité, en dit long sur sa vision de l’oeuvre. Pollini veut l’Ur-Kreisleriana, pas le dernier texte voulu par Schumann, avec ses notations assagies, l’ajout de l’académique première reprise dans le I, le lissage des chromatismes les plus abrasifs du II, le remplacement des fantomatiques coda du IV et du V par des formules scolaires : mais le jaillissement originel du jeune créateur au sommet de ses facultés. L’interprétation proprement dite est en phase avec cet état d’esprit et reconduit le chef d’oeuvre à sa radicalité et son modernisme. D’une virtuosité transcendante, le I n’est que force directionnelle pure (l’absence de reprise en soulignant encore la trajectoire lapidaire) et sa section centrale un hymne à la liberté, celle du chant, avec une main droite d’une expressivité inimaginable, à l’éloquence vocale, à la mobilité de clarinette. Le II, également mené plus vite que l’habitude (comme en fait tous les mouvements, sauf le VIII) , évite sans peine les fréquents phrasés controuvés dans son refrain, sans se départir d’un ton sombre et buriné comme rarement entendu ici. On regrette peut-être, presque avec le recul, le léger survol du second intermezzo, qui tient par son urgence brute, une intensité irrespirable. Le retour du thème en fa dièse/sol bémol frappe par sa lumière sonore, d’une blancheur mortuaire (les tierces hautes déjà évoquées). Magnifiée par l’ultime reprise de souffle de la première édition, la conclusion distille une émotion qui est celle des quelques très grandes Kreisleriana. Le III est peut-être encore plus extraordinaire et le sommet de cette exécution. Tout ici n’est qu’animalité savante, violence illimitée maintenue dans un cadre impitoyablement limité. La prestation des doigts, pour ceux que cela intéresse, est bluffante. Mais c'est la force rythmique, surtout dans le grand chant central puis dans le vertige conclusif (dantesque Noch schneller), qui fait plus forte impression encore ; la foule des jeunes virtuoses qui sont ici renvoyés à de longues études. A la manière du dernier Gilels dans les Etudes Symphoniques ou du dernier Richter dans les études de Chopin, il y a dans ce jeu une petite voix qui dit “voyez ce qu’est vraiment jouer du piano virtuose”, et qui remet les pendules à l’heure.

La suite se situe à un très haut niveau, et d’abord sur un plan factuel alors que la prise de risque demeure permanente, parfois à l’excès comme dans le fugato du VII, pris à un train d’enfer, déraillant mais arrivant en gare sur ses quatre roues et avec un panache fou. Je crois seulement qu’à force de ne pas desserrer son étreinte, le grand fauve nous prive de quelques unes des beautés essentielles du IV (le Bewegter), et du V (l’aspect “Carnaval de Vienne” du second thème, ici gommé dans le flux pulsationnel et harmonique). Les trois dernières pièces se tiennent en revanche dans leur unité tragique qui confine à l’expression de l’horreur absolue, de l’innommable et de l’invivable. On descend en spirale aux enfers et on ne s’arrête que tout en bas sans aucun espoir de remonter. C'est sévère mais juste. Après avoir attaqué la décennie précédente avec de magistraux Davidsbündltertänze et 3e Sonate, Pollini nous a ces dernières années régalés de ses retours à la Fantaisie et à Kreisleriana. Après ces dernières, triomphales entre toutes, aura-t-on, justement, son regard nouveau sur les Etudes ? Et, suprême désir, de sa Sonate en fa dièse mineur, sans doute le plus beau de ses Schumann de jeunesse ?

Comparativement, avec une telle première partie (que l’on n’attendait pas forcément, après les Schumann un peu plus brouillons et en force des dernières années), le temps consacré à Chopin, avec une manière pollinienne qui nous est familière entre toutes, aura presque semblé une détente, du moins, un apaisement de ton et de climat. Comme le couple op. 27 l’an dernier, l’op. 55 se tient au niveau magistral de l’enregistrement du cycle complet effectué au début de ce siècle (ce qui fut peut-être le premier grand disque témoin du Pollini nouveau). On attendait peut-être trop le mi bémol et pas assez le plus modeste fa mineur, qui reçoit un traitement d’une rare sophistication agogique, sans que l’affectation jamais ne perce. L’animation de la brève digression finale est bouleversante à mêler l’urgence et un phrasé d’ensemble quasi parlando. Le mi bémol manque sans doute un peu de retenue et de balancement, d’instabilité dans sa respiration (on n’y entend pas un iambe sous-jacent). La traversée passe trop vite, mais la main droite déclame avec une éloquence qui n’a pas de rivaux dans ce répertoire aujourd’hui (ou alors des rivales, Leonskaja, Virsaladze), si bien qu’au sortir des trilles de la récapitulation les armes sont déjà rendues.

Dans la sonate en si mineur, cette réserve ne s’applique qu’au finale que je ne me résouds pas à entendre, même pas Pollini, joué toutes voiles dehors et hors toute ambigüité affective (et dynamique). C’est moins, là aussi, le tempo qu’un certain pas et rapport à l’écoulement de la matière qui est en jeu, en dépit de l’incroyable générosité pianistique et expressive déployée, et d’un inattaquable sens de la grandeur – mais ce finale qui n’est que grandeur en surface ne trouve-t-il pas sa tension que par devers elle, dans ses fragilités, le caractère ornemental de ses faux développements ? Le reste est admirable. Certes moins un scherzo qui donne toutes ses notes mais comme éparses, faute, seule fois où Pollini est pris en défaut sur ce plan, d’assise rythmique (mais quel trio !). Pollini observe toujours la répétition de l’exposition du I, mais de façon bien plus convaincante que sur son enregistrement trentenaire, parce que tout le flux thématique est plus fortement intégré, que tout respire avec plus de chaleur et de spontanéité (quel roulement naturel de la descente menant au thème majeur) et que le piano, royal, chante à l’infini, surtout dans une retransition à faire pleurer les pierres, où se passe exactement ce qui doit se passer : la main gauche et la droite fusionnant mais semblant aussi déployer chacune des chants indépendants, tantôt divergeant et tantôt convergeant (la gauche étant mélodique non seulement sur les triolets, mais sur les doubles croches). Le mouvement lent parvient à un rare degré d’épure dans la conduite, qui n’abandonne jamais, dans les modulations centrales, la discursivité au profit de l’éthéré.

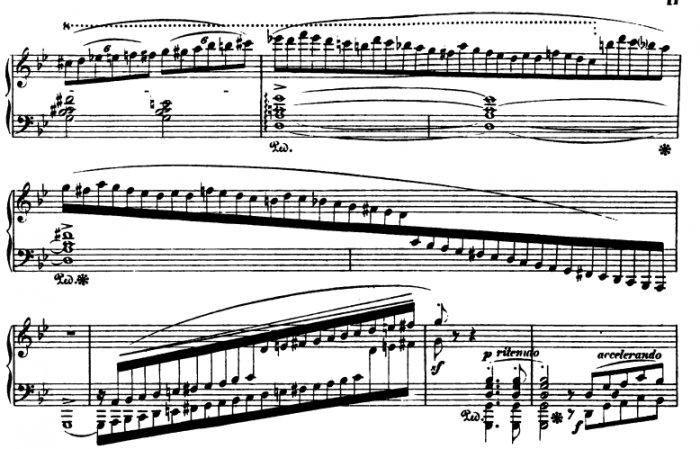

Les bis sont les mêmes qu’en avril : 3e Scherzo, 1ère Ballade. Le premier est toujours aussi torrentiel et d’une virilité torturée, quoi qu’un peu plus brouillon qu’à d’autres occasions. La ballade, qu’on imagine bien Pollini jouer jusqu’à son dernier souffle en y repoussant encore le degré d’exigence pianistique et d’intégration formelle, est sauf erreur la sixième qu’il a donnée aux Parisiens en clôture de récital depuis 2011, et restera comme une des plus puissantes, en particulier par la plénitude de chant de la seconde énonciation du thème majeur – avec une main gauche exceptionnelle de clarté et de densité – et surtout une coda d’une fabuleuse expressivité. Adoration sans nuance ? Je peux admettre sans peine qu'il manque dans l'art de Pollini, dans sa façon de faire vivre les textes, un rapport au silence, à l'attente de la note ou de la résolution, soit à un composant parmi les plus essentiels. Mais quand on a entendu jusqu'où peut aller l'éloquence de sa main droite dans la ligne ci-dessous, on se dit que le silence ne peut être que ce qui reste, sous une forme tétanisée, quand la salle se vide quelques minutes plus tard, et que c'est au fond le sens de ce désormais rituel de la 1ère Ballade. Une manière de boulezisme, saturation sonore et virtuose ultime pour le compte. Le silence est pour l'imaginaire.

La lecture des chroniques que vous avez consacrées aux deux derniers concerts parisiens de Maurizio Pollini me laisse songeuse. J'ai assisté à ces concerts. Que vous soyez ou pas fan de ce pianiste, j'ai l'impression que vous écrivez sous l'empire de souvenirs assez lointains – la photographie de Pollini figurant au début du présent article vient le confirmer. Depuis environ quinze ans son jeu n'arrête pas de se dégrader, chose que même certains de ses admirateurs ont relevée malgré eux (pour ne plus parler de ses détracteurs). Piano plus resplendissant que jamais, dites-vous… Par moments, peut-être. Des instants de grâce qu'il est capable de nous offrir encore et que personne ne va nier. Sa technique tient toujours le coup, rien à dire. Mais le reste ? A Londres il s'est fait huer, à bonne raison car il a maltraité des pièces qui avaient fait sa gloire deux décennies en arrière. Je trouve votre désir de séparer l'artiste et l'être humain artificiel et irréaliste. Pollini est un homme très malade et pas depuis hier ; cela se voit et s'entend bien dans son jeu pour qui a des yeux et des oreilles dépoussiérés. Il n'y a absolument rien à faire à ce sujet, la vie est ainsi faite, néanmoins cela ne doit pas faire l'objet d'embellissements de la part de ceux qui l'écoutent sans siffler ou sans se demander pourquoi est-il encore là.

Cordialement,

CC

Bonjour,

je n'écoute Pollini en concert que depuis une dizaine d'années, pour une douzaine de soirées.

Je fais donc partie de ceux qui ne peuvent comparer son jeu de la dernière décennie qu'avec les enregistrements des précédentes. Mais je fais aussi partie de ceux, nombreux (mais certes pas seuls, j'en conviens) qui pensent que ce jeu s'est considérablement bonifié depuis le début de ce siècle, et ce, sur un plan qui relève bien de la technique pianistique, au sens large : le rapport à l'instrument, le rapport entre oreille et conduite, l'articulation, le son.

Si l'on considère que la comparaison entre concerts d'aujourd'hui et disques d'hier est irréaliste, ce qui est bien possible, il n'en reste pas moins que je trouve les disques de Pollini enregistrés après 2000, ou au moins 2005, très supérieurs musicalement et pianistiquement à la plupart des plus anciens, notamment sur certains "remakes" comme dans Chopin. Et là où il était déjà grand il y a trente ou quarante ans (dernier Beethoven concertos de Brahms), il me semble l'être davantage aujourd'hui, parce que son piano chante plus.

Je me suis expliqué sur ma compréhension de son évolution dans la critique du récital d'avril dernier, du reste. Je pense qu'il a au cours des quinze dernières années mis sa technique en adéquation avec sa conception de la musique pour piano et de la musique en général, comme modelage d'un son qui permette l'appréhension du chant par l'harmonie, et à grand échelle. Cela supposait une "dé-digitalisation" de son impressionnante technique de jeunesse et la mise au point d'un jeu plus global, d'un legato plus exigeant, d'un instrument différent aussi, etc. Je ne m'intéresse pas beaucoup aux qualités humaines des artistes car je sais que certains grands en sont dépourvus, aussi mieux vaut ne pas trop entrer dans ces considérations. La seule "qualité humaine", cependant, que j'aime à souligner chez Pollini, est le courage et la probité d'aspiration artistique nécessaires, à soixante ans, quand on a déjà eu une telle carrière, pour remettre en question à un niveau si fondamental sa façon de jouer.

Pour mettre votre jugement à l'épreuve, et essayer de percevoir le genre de trasncendance pianistique que j'évoque, je vous suggère d'écouter, sur son intégrale des nocturnes, ses opus 32 par exemple, sur le disque Chopin suivant, son incroyable 2e Impromptu, dont les gammes renvoient à un piano virtuose d'il y a un siècle ; sur ses Beethoven récents, le rondo de l'opus 7, le premier mouvement de l'opus 14 n°2, le finale de l'opus 31 n°1 ; tous ses Mozart, en particulier le finale du KV491 ; et bien sûr les Brahms, en particulier le ré mineur (une de ses plus extraordinaires prestations parisiennes récentes, avec le LSO et Eötvös).

Il a par ailleurs, comme tout le monde, eu des soirs moins bons (un à Pleyel, notamment, le récital Chopin-Debussy de 2012, je crois). J'ai bien sûr lu des articles sur le récital de Londres dont vous parlez, que tout le monde n'a pas perçu comme les siffleurs ou le journaliste ayant suggéré qu'il arrête sa carrière (quelle curieuses dispositions il faut pour siffler quelqu'un de cette stature ou formuler une telle recommandation : je suis censé avoir la dent dure et le goût sélectif, mais quand un interprète me paraît déraisonnablement mauvais, je quitte la salle sans faire de bruit – cela m'est arrivé quelque fois -, et si je dois en dire quelque chose, j'en dis ce que j'en ai pensé sans songer à remettre en cause sa légitimité à mener sa carrière ni celle de qui que ce soit à l'honorer).

Dans cet article, Alain Lompech rejoint vos louanges sur la mue technique récente de Pollini, notamment sur sa "dé-digitalisation": "si les doigts sont moins nets, sa technique est plus accomplie encore : sa sonorité s'est densifiée, son cantabile est devenu plus détendu, son piano est devenu orchestral". Combien je regrette d'avoir raté ce concert !

En revanche, je n'ai pas raté celui de l'immense Berezovsky au TCE le 12 janvier dernier. Je vois que vous avez publié d'autres articles depuis, je devine qu'on ne lira pas votre recension de ce pianiste dont je vous crois par ailleurs un fervent admirateur. J'ai trouvé le concert éblouissant, comparable à celui d'il y a deux ans dans la même salle, qui fut sans doute le plus beau concert de piano que j'ai entendu de ma vie (avec il est vrai une expérience de mélomane très modeste).

Enfin, dernière chose : suite à vos conseils en commentaires d'un de vos articles de l'an dernier, je suis allé chercher quelques enregistrements de Peter Rösel – on ne trouve pas grand-chose sur internet mais le peu que j'ai pu entendre est en effet de très grande tenue (pas démonstratif pour un sou mais remarquablement inspiré !)

Au plaisir de lire vos chroniques.

Je parlais de cet article sur Bachtrack : https://bachtrack.com/fr_FR/critique-maurizio-pollini-philharmonie-paris-octobre-2017

Mea culpa, vous avez finalement bien publié votre recension du concert de Berezovsky.