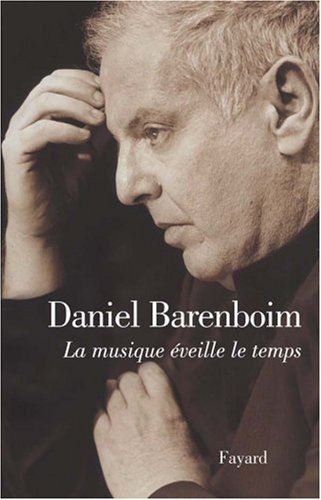

Dans son répertoire qui tend vers l’infini, les manières de faire, le geste et la conception de Barenboim sont de ceux qui varient peu, même après soixante ans de carrière de pianiste et cinquante de chef. Son Mozart illustre ce propos, mais surtout en ce qui concerne le pianiste. Le chef, depuis ses premiers pas avec l’ECO il y a un demi-siècle, a considérablement affiné sa vision de l’orchestre mozartien, sans rien céder à l’idée essentielle d’une générosité sonore refusant tout historicisme, mais développant toujours plus avant une chaleur de son comme de propos. Ce KV488 n’atteint sans doute pas la perfection symbiotique offerte par les mêmes au Châtelet en 2007, la faute à un Barenboim parfois imprécis, parfois fatigué, principalement dans un rondo à l’emporte-pièce. De manière générale, cette interprétation n’a pas l’évidence d’autres prestations parisiennes du vieux couple Barenboim-SkB, dans Mozart ou dans Beethoven. Au sein de ce cycle, je garderai un meilleure souvenir d’un Couronnement d’une classe infinie, couplé avec la 6e de Bruckner. Il n’empêche, le métier compense beaucoup – la science du son dans la récapitulation variée de la sicilienne, les échanges de gourmandises entre la main gauche et la clarinette dans la section majeure de celle-ci… – et le travail d’orfèvre des Berlinois fait parfois tout oublier. Bien sûr, les bois ont leurs décalages, liés essentiellement aux approximations d’une direction parfois distraite. Mais on entend surtout le travail de fond mené depuis un quart de siècle sur le grain sonore, la précision du phrasé, l’intensité d’écoute qui veille aussi à maintenir toute l’expression dans un cadre interdisant la trivialité. Cet orchestre joue Mozart comme en musique de chambre, mais pas au sens de l’extériorité de l’expression et de son individualisation : au sens de la compacité d’un grand quatuor. Il reste certes quelques interprètes de valeur pratiquant ce répertoire mais en général avec des accompagnements (qui ne sont rien de plus) parfaitement aseptisés, dans le meileur de cas. Rien qu’en relation à cet état de choses, chaque occasion comme celle-ci demeure précieuse.

A Pleyel en 2012, les mêmes acteurs avaient proposé un mini-cycle Mozart-Bruckner (KV491‑7e et KV482‑9e). Le second programme avait été bien mieux défendu que le premier, et ce souvenir laissait présager une très bonne 9e pour clore ce cycle globalement en-deçà du niveau espéré. Elle n’aura tenu qu’en partie cette promesse, dans un scherzo flamboyant, vif et typé de son, et un adagio sans reproches. Il est tentant d’être mauvaise langue et de remarquer que s’il y a bien un mouvement de Bruckner qui n’est pas souvent raté, c’est l’adagio de la 9e. D’abord parce que la force expressive intrinsèque de chaque mesure est telle qu’elle résiste, telle un adagio de quatuor de Beethoven, à presque tout. Ensuite, et surtout, parce que les problèmes de continuité et de transitions sont bien moindres qu’ailleurs, et que les écartèlements harmoniques imposent déjà une telle concentration qu’ils ne réclament pas que le phrasé et la pulsation en clarifie spécialement le caractère. Il n'est cependant pas donné à tous, dans la progression finale menant à l'accord de neuf sons, de mener avec lisibilité l'orchestre à ce point de fusion sonore (et ici avec la Staatskapelle, les alliages de cordes et cuivres y sont véritablement telluriques). En somme, un orchestre de très haut niveau joue toujours bien ce mouvement. Barenboim n’y apporte-t-il pas quelque chose de personnel pourtant ? Si, sans aucun doute, grâce lui en soit rendue. Les dernières pages de l'adagio, notamment, sont une démonstration de sagesse et de métier : rien n'est appuyé, une seule ligne conduit du silence suivant l'accord apocalyptique à la tenue finale, avec des transitions d'une grande sensibilité. Mais il restera le sentiment diffus, même après cette très belle demi-heure de musique refermant un an de hauts et de bas, que la nécessité pour lui de diriger une intégrale Bruckner ne s’est jamais imposée, et que l’on a en somme eu affaire à un travail de grand professionnel, sans supplément d’âme. Ce lieux commun idiot a rarement paru si difficile à éviter. Peut-être, si Barenboim ne s'était contraint à diriger l'intégrale, et avait-il plutôt programmé à la place de certains symphonies le Te Deum ou le Psaume 150, qu'il a déjà fréquentés avec bonheur, les choses auraient pris un autre tour.

Comme son Mozart, son Bruckner n’échappe pas à l'auto-conservatisme et ce n'est pas pour le meilleur cette fois. Ce n’est pas qu’il ait jamais paru vain, faux, ennuyeux, encore moins malhonnête – il n’a jamais été possible, je pense, de douter de l’amour porté par Barenboim à cette musique et du sérieux de son expression. Comme dans ce cycle de concerts (enregistrés et filmés ici et là), il y a bien des choses belles, excitantes, des moments profonds, dans ses enregistrements à Chicago et Berlin, et même certaines réalisations qui par leur aboutissement virtuose sortent du lot (dans la 5e Symphonie notamment, qui sans être mémorable a encore tenu son rang à Paris). Vu de loin, le style de direction brucknérienne qui est le sien pêche par une relative impersonnalité, par un caractère hautement qualitatif sans autre attribut que de faire jouer de grands orchestres avec conviction et – ce n’est pas rien – une culture sonore raffinée. Derrière cette sorte d’anonymat (de nos jours, une démonstration de virtuosité et de puissance orchestrale dans une symphonie post-romantique est la dernière chose dont nous avons besoin) se cachent des défauts de fabrication qui sont l’exact contraire de ce qui a fait la stature et l’autorité de Barenboim : de l’indécision, une forme d’inachèvement de la conception, d’hésitation, voire de passivité.

Les premiers mouvements de la 9e et surtout 8e sont un condensé de cette fabrique contrariée du discours musical. Comme souvent à l’orchestre, et toujours chez Bruckner, la question du tempo métronomique n’est pas essentielle. Celle de la lisibilité et, partant, de l’impact de la pulsation l’est. Barenboim se situe clairement du côté (sans doute devenu minoritaire) des partisans d’une gestion souple et contrastée du rythme, ce que par goût autant que par conviction je ne saurais lui reprocher, autant par référence aux leçons de Furtwängler ou aux premières moutures de Jochum qu’à celles, moins connues et surtout comprises, de Knappertsbusch ou Klemperer. Autant de chefs dont l’homme-musique de Berlin a su souvent prolonger le geste épico-lyrique, pour magnifier son sens aigu de la forme dans Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, et dans Wagner. On sait l’importance que Furtwängler accordait à la clarté de la pulsation pour rendre intelligible la puissance de l’architecture d’un grand mouvement symphonique. Qu’est-ce qui fait que cette vigueur fondamentale, cette vie intérieure de la mesure qui l’insère dans le tissu discursif, soit si verte et si dense avec Barenboim dans le premier mouvement de la 8e de Beethoven et si balbutiante dans celui de la 8e de Bruckner ? On serait tenté d’aller au plus simple : parce que, comme bien d’autres, il ne la dirige pas comme un allegro de sonate. Il est vrai que ce n’est pas un allegro, mais il est certain qu’il en a la fonction de sonate autant que le scherzo a celle de scherzo. Dans le cas de la 9e, il faut créditer Barenboim d’une maîtrise évidente des moments décisifs, généralement introduits par une franche accélération s’inscrivant dans une vaste et honorable tradition. On retrouve, ici et ici seulement, la liberté et la force motrice des meilleurs de ses Schubert (à commencer par le premier mouvement de la Grande) de l’intégrale berlinoise ici et là chroniquée. Entre l’exposition, la réexposition et (dans une moindre mesure) la coda, que se passe-t-il ? Si peu, quoi que tout soit bien joué. De belles contemplations, de belles déclamations dans le meilleur des cas, une musique d’images, nocturnes, brouillards, batailles : les marches harmoniques mues par la répétition d'un même motif n'ont pas ce pas schubertien qu'elles appellent pourtant, et que Barenboim sait entraîner… dans Schubert. En résulte ce sentiment inapproprié d’errance, qui était moins produit il y a cinq ans. Cette 9e pâtit aussi légèrement de solistes un peu en retrait, du moins par rapport à la veille. Le hautbois de Gregor Witt, avec ses phrasés controuvés, n'est décidément pas ma tasse de thé, mais je conçois que l'on apprécie son abattage. Les clarinettes et cors ont moins d'éclat et de personnalité que la veille dans la 8e, où rayonnaient les extraordinaire Matthias Glander et Radek Baborák. Seule Claudia Stein rayonne à la première flûte tout au long des deux soirées. De façon générale, si la 8e comportait davantage de passages mémorables liés à la personnalité des solistes et de certains pupitres, elle était encore plus problématique.

Aucun autre mouvement de Bruckner que le premier de la 8e n’est sans doute aussi difficile, sauf peut-être le finale de la 7e, parce qu’aucun ne comporte autant le risque de démarrer six ou sept fois en faisant à chacune repartir le développement dramatique de rien. Lorsque cela, comme ici, se produit sans donner pour autant l’impression d’un raté ou non-sens véritable, c’est qu’à l’échelle de quelques dizaines de mesures, de l’exposition d’un thème, d’une séquence de progression harmonique surtout, Barenboim et ses musiciens parviennent sans peine à ménager des progressions cohérentes et maitrisées : tous les interprètes huppés ne peuvent en dire autant. Mais voilà : ce ne sont que des progressions, et cela ne fait pas une architecture. La première des difficultés réside bien sûr dans le caractère virtuel des transitions. Ici, la conversion en transitions vécues n’a pas lieu, car fort logiquement Barenboim fait jouer chaque fin de séquence comme un aboutissement, en en appuyant l’expression, en retardant l’arrivée du silence, qui semble une gêne. La nécessité de repartir manque. Cette musique semble restée enfermée dans le théâtre dont elle s’était émancipée. Sa temporalité n’est décidément pas celle de blocs d’action ou d’inaction liés les uns aux autres par une mystérieuse temporalité, qui serait celle du théâtre wagnérien. Julien Hanck, dans sa critique, a souligné la tendance de Barenboim à laisser traîner le motif proliférant qui est la signature brucknérienne par excellence (deux noires et triolet de noires) comme un quasi cinq temps. C’est une observation exacte en général, qui explique beaucoup de la langueur ressentie y compris là où Barenboim n’est pas spécialement lent, comme dans la progression décisive de K à L (jusqu’au grand climax des appels de cors). Mais est-ce vraiment le manque d’exactitude quant aux valeurs rythmiques qui grève la motricité ici ? C’est possible (il est évident que de jouer un vrai triolet sur ce motif meut vigoureusement vers l’avant), mais c’est peut-être, au-delà, le caractère indécis du phrasé de cette formule fondamentale qui est la cause d’un sentiment d’indécision globale. Les cinq noires en triolets du sombre motif descendant ont plus de tranchant et de vista, du fait de la mobilité en textures des pédales qui les accompagnent et de leurs énonciations. Le piège se referme à l’échelle du mouvement entier : là où l’écriture est mobile et rythmique l’interprétation avance. Là où elle est essentiellement mélodique avec un rythme harmonique lent elle s’enlise. Le contraste ne crée pas de tension. Aujourd'hui, qui, cependant, garantit une avancé perpétuelle dans ce premier mouvement ? il sont peu, Dohnanyi, Inbal, Janowski, à mon sens.

Aucun autre mouvement de Bruckner que le premier de la 8e n’est sans doute aussi difficile, sauf peut-être le finale de la 7e, parce qu’aucun ne comporte autant le risque de démarrer six ou sept fois en faisant à chacune repartir le développement dramatique de rien. Lorsque cela, comme ici, se produit sans donner pour autant l’impression d’un raté ou non-sens véritable, c’est qu’à l’échelle de quelques dizaines de mesures, de l’exposition d’un thème, d’une séquence de progression harmonique surtout, Barenboim et ses musiciens parviennent sans peine à ménager des progressions cohérentes et maitrisées : tous les interprètes huppés ne peuvent en dire autant. Mais voilà : ce ne sont que des progressions, et cela ne fait pas une architecture. La première des difficultés réside bien sûr dans le caractère virtuel des transitions. Ici, la conversion en transitions vécues n’a pas lieu, car fort logiquement Barenboim fait jouer chaque fin de séquence comme un aboutissement, en en appuyant l’expression, en retardant l’arrivée du silence, qui semble une gêne. La nécessité de repartir manque. Cette musique semble restée enfermée dans le théâtre dont elle s’était émancipée. Sa temporalité n’est décidément pas celle de blocs d’action ou d’inaction liés les uns aux autres par une mystérieuse temporalité, qui serait celle du théâtre wagnérien. Julien Hanck, dans sa critique, a souligné la tendance de Barenboim à laisser traîner le motif proliférant qui est la signature brucknérienne par excellence (deux noires et triolet de noires) comme un quasi cinq temps. C’est une observation exacte en général, qui explique beaucoup de la langueur ressentie y compris là où Barenboim n’est pas spécialement lent, comme dans la progression décisive de K à L (jusqu’au grand climax des appels de cors). Mais est-ce vraiment le manque d’exactitude quant aux valeurs rythmiques qui grève la motricité ici ? C’est possible (il est évident que de jouer un vrai triolet sur ce motif meut vigoureusement vers l’avant), mais c’est peut-être, au-delà, le caractère indécis du phrasé de cette formule fondamentale qui est la cause d’un sentiment d’indécision globale. Les cinq noires en triolets du sombre motif descendant ont plus de tranchant et de vista, du fait de la mobilité en textures des pédales qui les accompagnent et de leurs énonciations. Le piège se referme à l’échelle du mouvement entier : là où l’écriture est mobile et rythmique l’interprétation avance. Là où elle est essentiellement mélodique avec un rythme harmonique lent elle s’enlise. Le contraste ne crée pas de tension. Aujourd'hui, qui, cependant, garantit une avancé perpétuelle dans ce premier mouvement ? il sont peu, Dohnanyi, Inbal, Janowski, à mon sens.

Le scherzo souffre de défauts analogues, mais c’est plus simplement ici la lourdeur du tempo comme telle qui est en jeu. Mais même avec cette retenue, on peut attendre d’excellents cuivres comme ceux-là un mordant supérieur, un marcato, ou un staccato sur les doubles croches de trompettes aux culminations. Paradoxalement, celle-ci rend presque le trio plus intéressant dans son dramatisme extrême. L’adagio revêt ses habits ecclésiaux habituels, appuyé sur de solides fondamentaux instrumentaux. Ici les choses s’améliorent tout en restant très académiques. La finesse de culture sonore du chef et de sa phalange emportent l’adhésion. Ce n’est pas seulement que la Staatskapelle corresponde au cliché de la formation germanique aux couleurs sombres et aux basses profondes. Sa précision d’écoute interne, l’intelligibilité générale des textures, la virtuosité générale en somme, restent toujours en-deçà de ses trois principaux rivaux de Berlin, Munich et Dresde. Mais elle propose bien d’autres choses, des micro-savoir-faire dans la plupart des pupitres, une couleur bien à elle du quintette et au premier chef des violons, magistralement emmenés par Wolfram Brandl (malgré un choix contraint d’instrument à la fin du premier mouvement). Un raffinement dans la rusticité qui n’appartient qu’à eux, et qu’il était déjà plaisant de goûter dans Schubert avant l’été. Cela n’empêche pas certains excès de sollicitation du texte et de l’orchestre par Barenboim, comme sur le thème des violoncelles, ou une pesanteur superflue dans la grande progression à partir de H (à l’inverse, celle partant de l’ultime départ à N est superbe d’intuition et de continuité : peut-être parce qu'ici l'écriture elle-même semble se jouer entièrement du mètre). Mais comme par hasard, le fait que l’on ait davantage ici affaire à une structure qu’à une forme, à un mouvement cyclique qu’à une dialectique polarisée, rend tout (ou presque) plus crédible dans la manière parfois emphatique, mais toujours sincère et ressentie du chef. C’est parfois trop fait (toujours ces fins de crescendos tenues comme ad libitum, qui rendent le silence plus artificiel), mais pas mal fait. Et il y a aussi de bonnes surprises en sens inverse, comme le recueillement si simple et intimiste du choral menant aux arpèges de harpe. Il y a un climax final plutôt bien amené, démontrant au passage qu’en grands pofessionnels, les protagonistes en avaient gardé sous la pédale dynamique depuis le début. Il y a surtout le moment fort du concert qu’est la réconciliation finale, conduite avec naturel et sobriété par Barenboim, magnifiée par une exécution racée et sensible de chaque pupitre, cors et somptueux violons au premier chef. En somme, tout le dernier tiers de l’adagio est à porter au crédit d’un savoir-faire devenu peu commun.

De telles démonstrations se rencontrent dans le finale mais pas sur d’aussi longues séquences. La question de la plausibilité de la construction réapparaît, la cause – l’erratisme rythmique – et l’origine – un rendu théâtral comme au fil de l’eau. C’est bien sûr ici que le choix de l’édition mixte de Haas renforce la difficulté à assurer des enchaînements clairs et nécessaires d’idées. En un sens, et même s’il n’y a pas d’argument vraiment décisif en faveur d’une édition plutôt qu’une autre (il ne s’agit pas seulement de la contorverse Haas-Novak mais des 4 ou 5 grandes options de sources et de traitement existantes et leurs possibles combinaisons : la vérité sera toujours dans la réalisation), ce choix récurrent de Barenboim renforce le sentiment paradoxal qu’il se situe dans une catégorie cérémonielle de l’interprétation brucknérienne (Giulini, Karajan, Wand, Boulez) dont la crédibilité repose largement sur l’univocité de rythme et de caractère dans chaque mouvement, sur la stabilité du mouvement, comme si celui-ci se confondait avec l’état. Il est d’ailleurs frappant que ces interprètes si dissemblables pour le reste convergent sur ces uniques points – l’édition Haas, et l’extrême stabilité rythmique. Furtwängler étant un cas à part, de toute évidence (il faudrait du reste parler d’éditions Haas-Schalke-Furtwängler). La direction de Barenboim, dans ses aspirations au contraste fort, à la dimension théâtrale, à l’éruptivité et à la versatilité, tend à l’esprit des pratiquants de Nowak (comme Jochum et Böhm), mais n’a ni leur matériel, ni leur acuité de caractérisation. S’ajoute à cela, semble-t-il, un problème d’inachèvement de la conception sonore. Barenboim semble vouloir s’appuyer sur une audibilité constante des violons, de sorte à créer une intelligibilité supérieure par le micro décalage (typiquement furtwänglerien) faisant retarder les basses dans les attaques, et traîner les aigus dans les exctinctions. Mais il ne va pas au bout de la logique qui devrait conduire à faire jouer les cuivres toujours moins fort et à éteindre le son plus tôt comme les basses. D’où une tendance au baveux qui est le contraire de l’effet recherché. La chose est hélas banale ici, mais frustrante de la part de tels musiciens. Il manque au sein des cuivres mêmes un degré supérieur de certitude dans le phrasé et l’étagement polyphonique, et la coda est à cette image, brouillonne. Comme l’écrasante majorité de ses confrères aujourd’hui, Barenboim opte pour la lecture littérale du ritenuto final, le faisant porter sur l’ensemble de l’avant-dernière mesure, à tout le moins sur la noire pointée et les doubles croches. Il y aurait un plus vaste débat à avoir sur cet avant-dernier temps qui change tout le caractère de la fin de la symhonie. Il s’agit moins de vitesse absolue de la phrase, de défense ou de rejet de l’emphase, que de conservation du caractère du rythme pointé. Je ne comprends toujours pas qu’après que Furtwängler et Jochum ont montré l’exact inverse, la presque totalité des suivants aient considéré que l’accentuation des dernières notes pouvaient justifier d’en ignorer entièrement la valeur, annulant d’autant l’effet terrible de bascule, de déséquilibre soudain, pour le remplacer par une sorte de catalepsie minérale. Peut-être qu’à l’échelle de deux mesures s’exprime ici tout un monde d’écart dans la vision de la musique de Bruckner.

Les inachèvements de Barenboim philosophe (pistes pour élargir la réflexion)

L’an dernier, au terme de la 5e, Barenboim s’entretenait avec Laurent Bayle sur la scène de la Philharmonie, et décrivait succinctement son imaginaire brucknérien : rien que de très conventionnel dans ce propos, exaltant la rencontre du wagnérisme, du mysticisme catholique et surtout de l’imagerie médiévale, des grandes chevauchées et progressions épiques. Des propos pour le public, aussi, sans doute, mais compatibles avec ce qu’il avait déjà écrit sur Bruckner dans ses livres, dont on a retenu que l’enjeu méta-musical qu’il y voyait était la relation de sa musique au silence, et l’enjeu musical l’importance de la vitesse (ou plutôt de la lenteur) de développement d’une seule phrase ou ligne. Le conventionnel, dans la représentation musicale, a souvent raison, puisque le langage et la forme musicaux sont tout entiers conventionnels. Mais quand son interprétation verse dans le cliché, son statut est dégradé – c’est l’autre nom, en ce sens, de la « tradition » moquée par Boulez. Il est indéniable que Bruckner a fabriqué son propre cliché jusque dans les notations programmatiques témoignant effectivement d’un tel pathos de roman chevaleresque. Le seul problème intéressant est de savoir si cela justifie d’aborder ses symphonies comme sui generis (mélange de musique à programme, de Tondichtung, d’opéra sans paroles), plutôt que comme symphonies au sens de l’absolu instrumental beethovénien, mettant au second plan l’enjeu de faire tenir debout la forme, notamment des mouvements extrêmes. Non qu’il faille établir un dualisme simpliste qui permettrait de classer les interprètes d’un côté ou de l’autre – il suffit d’essayer pour voir que c’est absurde. Sur un plan esthétique, la controverse existe sans doute sous une telle forme, mais dans le subtil glissement des dialectiques des « cultures » de la « musique absolue », qui ont petit à petit transformé Bruckner en un roc solitaire aux enjeux interprétatifs spécifiques (devenus clichés spécifiques), au contraire de l’apothéose du développement de la symphonie (en tant qu’idéal de musique pure) qu’il devait représenter.

L’an dernier, au terme de la 5e, Barenboim s’entretenait avec Laurent Bayle sur la scène de la Philharmonie, et décrivait succinctement son imaginaire brucknérien : rien que de très conventionnel dans ce propos, exaltant la rencontre du wagnérisme, du mysticisme catholique et surtout de l’imagerie médiévale, des grandes chevauchées et progressions épiques. Des propos pour le public, aussi, sans doute, mais compatibles avec ce qu’il avait déjà écrit sur Bruckner dans ses livres, dont on a retenu que l’enjeu méta-musical qu’il y voyait était la relation de sa musique au silence, et l’enjeu musical l’importance de la vitesse (ou plutôt de la lenteur) de développement d’une seule phrase ou ligne. Le conventionnel, dans la représentation musicale, a souvent raison, puisque le langage et la forme musicaux sont tout entiers conventionnels. Mais quand son interprétation verse dans le cliché, son statut est dégradé – c’est l’autre nom, en ce sens, de la « tradition » moquée par Boulez. Il est indéniable que Bruckner a fabriqué son propre cliché jusque dans les notations programmatiques témoignant effectivement d’un tel pathos de roman chevaleresque. Le seul problème intéressant est de savoir si cela justifie d’aborder ses symphonies comme sui generis (mélange de musique à programme, de Tondichtung, d’opéra sans paroles), plutôt que comme symphonies au sens de l’absolu instrumental beethovénien, mettant au second plan l’enjeu de faire tenir debout la forme, notamment des mouvements extrêmes. Non qu’il faille établir un dualisme simpliste qui permettrait de classer les interprètes d’un côté ou de l’autre – il suffit d’essayer pour voir que c’est absurde. Sur un plan esthétique, la controverse existe sans doute sous une telle forme, mais dans le subtil glissement des dialectiques des « cultures » de la « musique absolue », qui ont petit à petit transformé Bruckner en un roc solitaire aux enjeux interprétatifs spécifiques (devenus clichés spécifiques), au contraire de l’apothéose du développement de la symphonie (en tant qu’idéal de musique pure) qu’il devait représenter.

Dans cette affaire de dialectique des cultures musicales (entendues comme clefs de représentation, ou de voûtes fiduciaires), la référence centrale est bien sûr August Halm identifiant la première culture à la fugue, la seconde à la forme sonate, et la troisième comme synthèse dans l’harmonie wagnérienne. Carl Dalhaus a finement étudié les ambiguïtés de cette vision téléologique de l’histoire de la musique, où l’histoire a en vue un système l’accomplissant (dans son Idée de musique absolue, et dans son Schoenberg). La culture de la fugue est en fait celle du thème, et celle de la sonate un culte de la forme. La tension entre ces deux passions contradictoires (celle de la continuité et celle de la discontinuité, dans la vision rosenienne de cette dialectique) est supposée se résoudre pour Halm (et à sa suite pour Busoni et Schoenberg) dans la fluidité de l’harmonie wagnérienne, parce que celle-ci permet autant la restauration de la continuité fondée sur l’idée mélodique sans cesse reprise (comme dans la fugue) que le développement de la forme fondée sur la résolution d’une tension tonale. C’est pourquoi, pour Halm, cette synthèse se trouve au point le plus élevé chez Bruckner, parce qu’il poursuit un idéal philosophique encore plus élevé que la sonate (comme forme), qui est le vrai symbole de l’idée de musique absolue pour les romantiques : la symphonie (comme genre, mais surtout comme institution), articulée avec la fugue, c’est-à-dire avec l’institution polyphonique flamande. Mais ceci, dans la version mystique du grand hagiogaphe brucknérien Ernst Kurth, devient cependant une synthèse entre Bach et Wagner (la reprise de l’autonomie à l’égard de la subjectivité, et la reconquête de l’autonomie à l’égard du chant, faisant le même lien entre Wagner et Bruckner que celui de E.T.A. Hoffmann entre Palestrina et Beethoven). Que nous disent ces vieilles théories habitées par le pathos de l’idéalisme allemand ? Que la construction du mythe brucknérien dans l’histoire, dans le contexte de la querelle artificielle Brahms-Wagner, a scellé en partie son destin interprétatif, et que pour faire de Bruckner un progressiste musical, on a dès le départ lissé l’enjeu de la confrontation à la forme classique chez lui – donc à la dimension beethovénienne classique de gestion de la tension harmonique à grande échelle. Même, par voie de conséquence, chez Furtwängler (qui avait, il est vrai fait une lecture erronée de Halm), qui s'est fait réceptacle d'une telle ambiguïté, défendant de concert la filiation et la singularité de la place de Bruckner, mais penchant tout de même vers la valorisation du trait néoclassique, avec son qualificatif de "grand inactuel" directement dérivé de Nietzsche. Pour Furtwängler, la difficulté de compréhension de l'aspect formel classique chez Bruckner tient à la simplicité extrême du type de grandeur que vise son art : c'est la religion qui au fond l'immunise contre le trait tortueux du post-romantisme. Au terme de la célèbre conférence de 1939 sur Bruckner, Furtwängler conclue à dessein sur ce qu'est dans l'idéal germanique le classicisme, au sens de Beethoven, Kleist, Goethe et Schiller : l'anti-historique, l'élément a‑historique. En dernière instance, la téléologie doit être congédiée pour que la musique reste absolue. C'est une manière de surmonter, au moins, l'hésitation fâcheuse que produit le pathos de la synthèse des traditions antérieures, dont Barenboim semble toujours tributaire.

Dans cette affaire de dialectique des cultures musicales (entendues comme clefs de représentation, ou de voûtes fiduciaires), la référence centrale est bien sûr August Halm identifiant la première culture à la fugue, la seconde à la forme sonate, et la troisième comme synthèse dans l’harmonie wagnérienne. Carl Dalhaus a finement étudié les ambiguïtés de cette vision téléologique de l’histoire de la musique, où l’histoire a en vue un système l’accomplissant (dans son Idée de musique absolue, et dans son Schoenberg). La culture de la fugue est en fait celle du thème, et celle de la sonate un culte de la forme. La tension entre ces deux passions contradictoires (celle de la continuité et celle de la discontinuité, dans la vision rosenienne de cette dialectique) est supposée se résoudre pour Halm (et à sa suite pour Busoni et Schoenberg) dans la fluidité de l’harmonie wagnérienne, parce que celle-ci permet autant la restauration de la continuité fondée sur l’idée mélodique sans cesse reprise (comme dans la fugue) que le développement de la forme fondée sur la résolution d’une tension tonale. C’est pourquoi, pour Halm, cette synthèse se trouve au point le plus élevé chez Bruckner, parce qu’il poursuit un idéal philosophique encore plus élevé que la sonate (comme forme), qui est le vrai symbole de l’idée de musique absolue pour les romantiques : la symphonie (comme genre, mais surtout comme institution), articulée avec la fugue, c’est-à-dire avec l’institution polyphonique flamande. Mais ceci, dans la version mystique du grand hagiogaphe brucknérien Ernst Kurth, devient cependant une synthèse entre Bach et Wagner (la reprise de l’autonomie à l’égard de la subjectivité, et la reconquête de l’autonomie à l’égard du chant, faisant le même lien entre Wagner et Bruckner que celui de E.T.A. Hoffmann entre Palestrina et Beethoven). Que nous disent ces vieilles théories habitées par le pathos de l’idéalisme allemand ? Que la construction du mythe brucknérien dans l’histoire, dans le contexte de la querelle artificielle Brahms-Wagner, a scellé en partie son destin interprétatif, et que pour faire de Bruckner un progressiste musical, on a dès le départ lissé l’enjeu de la confrontation à la forme classique chez lui – donc à la dimension beethovénienne classique de gestion de la tension harmonique à grande échelle. Même, par voie de conséquence, chez Furtwängler (qui avait, il est vrai fait une lecture erronée de Halm), qui s'est fait réceptacle d'une telle ambiguïté, défendant de concert la filiation et la singularité de la place de Bruckner, mais penchant tout de même vers la valorisation du trait néoclassique, avec son qualificatif de "grand inactuel" directement dérivé de Nietzsche. Pour Furtwängler, la difficulté de compréhension de l'aspect formel classique chez Bruckner tient à la simplicité extrême du type de grandeur que vise son art : c'est la religion qui au fond l'immunise contre le trait tortueux du post-romantisme. Au terme de la célèbre conférence de 1939 sur Bruckner, Furtwängler conclue à dessein sur ce qu'est dans l'idéal germanique le classicisme, au sens de Beethoven, Kleist, Goethe et Schiller : l'anti-historique, l'élément a‑historique. En dernière instance, la téléologie doit être congédiée pour que la musique reste absolue. C'est une manière de surmonter, au moins, l'hésitation fâcheuse que produit le pathos de la synthèse des traditions antérieures, dont Barenboim semble toujours tributaire.

Furtwängler a par ailleurs tenté de surmonter le paradoxe de la discontinuité dans la continuité de l'harmonie wagnérienne en défendant l’unité des concepts de tension et de détente dans la musique tonale, arguant du caractère organique de cette réalité dont le critère est la sensation pour le corps humain et non un concept abstrait ou une symétrie tonale théorique : une solution à l’unisson d’ailleurs de son style de direction qui en est au fond la meilleure défense. Le problème est que cette thèse a des limites bien connues liées au caractère beaucoup moins naturalisable qu’en apparence des relations tonales, et de la tonalité en général : en particulier, elle ne tient que dans la mesure où est présupposé l’inorganicité de la musique non-tonale, et donc l’impossibilité d’y bâtir une véritable tension : c'était une thèse de conservation nécessaire en son temps pour maintenir un équilibre philosophique et, en un sens, juridique au sein de la dogmatique musicale, mais qui, à l'image de la phénoménologie d'Ansermet, a perdu sa vitalité herméneutique aujourd'hui. Barenboim sait d’ailleurs ces limites, et n’a jamais épousé la dimension conservatrice de la dialectique du progrès dans l’histoire de la musique – et bien plutôt, défendu et illustré sa dimension de plasticité des catégories et des fonctions, et par là sa nécessaire conventionnalité. Mais sa conception de l’interprétation brucknérienne est-elle au clair avec ce fait ? Celle de Boulez dans les deux dernières symphonies l’était indiscutablement, pour une quantité de raisons qui sont en partie suggérées ici, et d’autres qui ont sans doue trait à son seul génie de l’évidence rythmique et de phrasé, à son sens désarmant de la simplification. En repartant d’un tel défrichage clinique, il renouait philosophiquement avec les idéaux de Halm : l’absolu comme double détachement de la subjectivité et du chant. Le geste de Barenboim semble toujours hésiter. Et l’indécision est un ennemi mauvais. La mise en regard éculée de Mozart et Bruckner aura au moins eu la vertu de démontrer qu’avec des racines de savoir-faire technique et de culture sonore également saines, seul l’un parvient à s’élever vers les hauteurs, celui où le chef sait exactement où il veut parvenir, et comment.

Il est juste (et dieu sait qu'il faut et faudra encore le défendre) de dire que Barenboim s'est hissé au niveau d'accomplissement musical de ses maîtres légendaires dans certains grands corpus du répertoire, à commencer par Beethoven, et à présent, indiscutablement, dans Schubert (personne avant lui, et probablement personne après lui pour fournir un cycle des sonates et un des symphonies qui puisse tenir lieu de référence pour ces deux compositeurs). Son legs institutionnel – la remise au premier plan international de la Staatsoper Berlin et son orchestre, la création du WEDO et de l'Académie Barenboim-Saïd, l'érection de la Boulez-Saal – est gigantesque. Sa contribution à l'institutionnalisation de la modernité musicale, majeure. S'il y a un domaine où il n'atteint pas la dimension de Furtwängler et Boulez, c'est celui de la trace intellectuelle. Et cela s'entend parfois.